今回は、石山寺全山を廻れた訳でありませんが、それでも前回の30連泊の訪問時より広範囲を参拝出来たのが良かったと思っています。

石山寺の境内図はこちらです。

1 本堂は撮影禁止です。外に向いて一枚、

2 源氏の間です。本堂の東端にある二間続きの部屋は、紫式部が「源氏物語」を書いた場所と伝えられており、源氏の間と呼ばれています。

本堂の外からしか見ることは、できません。

3 特別展の案内です。 (チケットを買った時、本殿内陣拝観券と石山寺と紫式部展『光源氏と運命の星」を行っている会場の石山寺豊浄殿入館券のセットけんでした。)

3 特別展の案内です。 (チケットを買った時、本殿内陣拝観券と石山寺と紫式部展『光源氏と運命の星」を行っている会場の石山寺豊浄殿入館券のセットけんでした。)

4 紫式部の供養塔と芭蕉の句碑です。

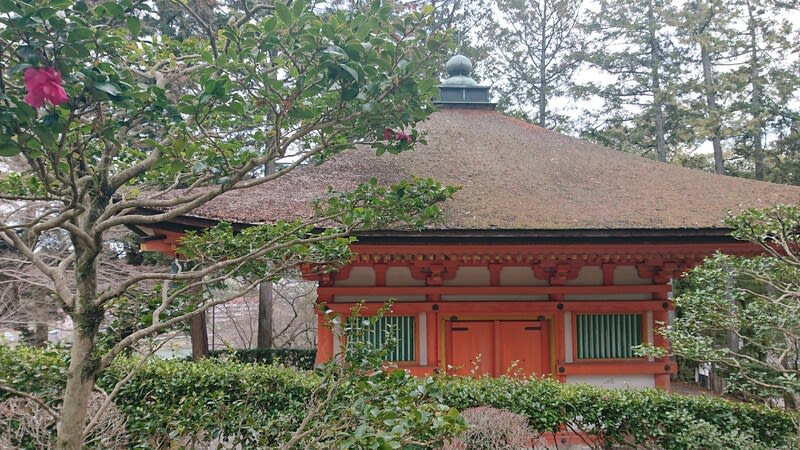

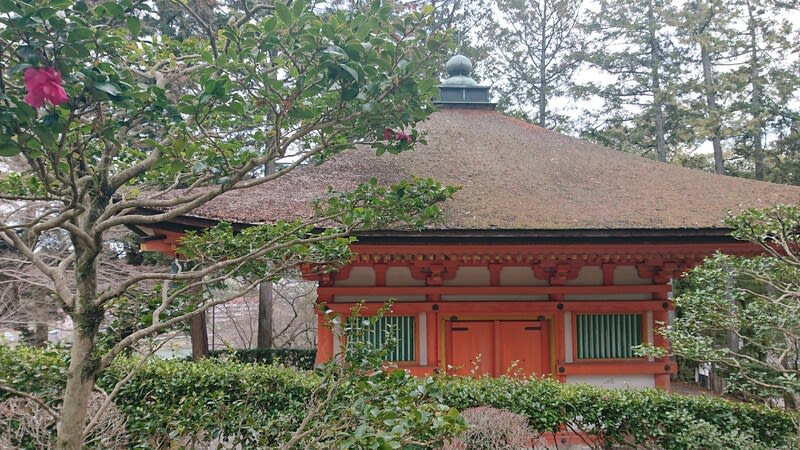

5 石山寺の経蔵です。経蔵内には国宝の淳祐内供筆聖教が納められていたそうです。

6 経蔵 経典を収めるための高床の校倉づくりになっています。ここの床下に腰掛石がありますが、人が居たために撮影できませんでした。

7 同じ経蔵を撮影した物ですが、結界の役目を果たしているのかヒイラギが飾られています。

8 経蔵の裏側から桧皮葺きに苔が生えて素敵な絵に見えましたので一枚。

9 めかくし石

目隠しをして塔身を抱きしめることができれば願い事が叶うといわれています。

10 多宝塔です。

源頼朝の寄進により建立されたと伝わっています。

11 こちらにもヒイラギの小枝が。

12 多宝塔の本尊・大日如来坐像は今は疎開中です。

13

14 摂社か末社かしかとは分かりませんが、神道の社のようです。

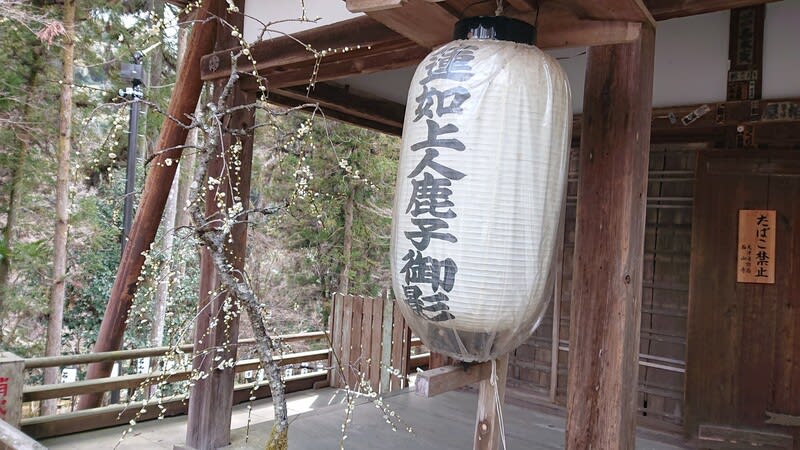

15 心経堂

石山寺に奉納された写経を納める輪蔵が安置されています。

16 何ヵ所かある梅林が見頃でした。しだれ白梅とその奥に紅梅が咲き誇っていました。沢山の梅林があり今年ほど梅を堪能した事はありませんでした。

17 紅梅ですが、スマホしか持参しておりません。明るすぎてスマホ画面に何もみえませんので、ピントはスマホ任せです。

18

19 盆栽のように枝が芸術的に曲がっています。

20 まだ蕾の花も多くあります。苔と言うより黴(かび)と言うべきか。綺麗なので撮影です。

21

22

23

24 左の月見亭と平屋建ての茶室が芭蕉庵です。

25 月見亭を下から見上げて一枚。建築技法は何処か鐘楼を思い起こす形状です。

26

27 下ってきた所の第一梅園で一枚。

28

29

30

31

32

33 一周して、珪灰石の所に戻りました。

34

35 宝筺印塔

この塔の周りには、四国八十八ヵ所の砂が敷かれており、砂踏みができるようになっています。

36 石山寺を後にして塔頭に向かいます。

37 石山寺大黒天です。12年に一度の子の年に御開扉される秘仏特別拝観する事ができます。次の子年は西暦2032年です。

38

39 石山寺参道の脇から出る形になりました。因みに、大黒様は頭巾を被り右手に打ち出の小槌、左肩に大きな袋を背負い、米俵の上に足を乗せている姿が一般的です。背負う袋は財宝を、右手の小槌は湧き出る富を、足で押さえる米俵は豊作を意味し五穀豊穣や商売繁盛など、主にお金にまつわるご利益があるとされています。

40 正門を出る所にカエルさんが見送ってくれました。

41 塔頭の入口に大津市のゆるキャラおおつ光くんも見送ってくれました。

99

3 特別展の案内です。 (チケットを買った時、

3 特別展の案内です。 (チケットを買った時、