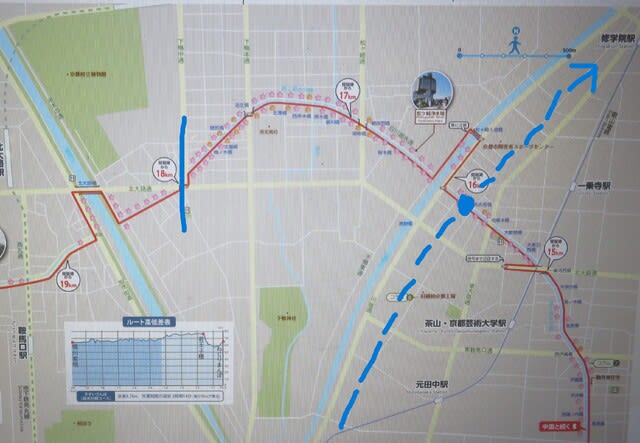

「そすいさんぽ」の地図を借用。左の川が賀茂川、右の川が高野川です。

赤線に沿って疏水は流れています。

青点線が今歩いてる大原街道、左の青線が前回の鞍馬街道になります。

そして今丁度、琵琶湖疏水の疏水分線である白川疏水道の青〇印にいることになります。

その青〇に立って東を向いての写真です。

明治以降の大原街道は、疎水分線をまたぐことになり、疎水の水は東(画面奥)から西へ流れています。

ここからもう少し西に流れた分水は、高野川の下をサイフォンの原理で越えて、松ヶ崎浄水場に琵琶湖の水を送ってましたが、現在は高野川の下を流れる水路は無くなって、直接この水は高野川に流れてしまうそうです。

したがって、高野川の西にある松ヶ崎浄水場には、今は琵琶湖の水は到達してないので、琵琶湖疏水分線は今ではここで終了です。

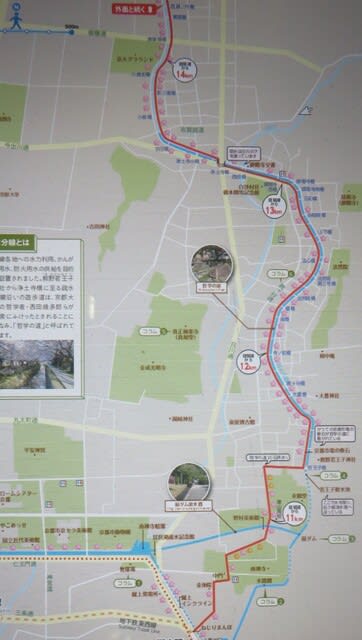

=琵琶湖疏水分線=

滋賀県にある日本一の琵琶湖の水面の海抜は90ⅿ前後らしく、そこから南禅寺にあるインクラインまで約10㎞(第1疏水は20㎞)を、琵琶湖の水は疏水を通って流れてくるのですが、有名な水路閣のある南禅寺の海抜は60ⅿぐらい、水路閣の高さ13ⅿを足して70数ⅿです。

このわずか20ⅿぐらいの傾斜を保持して水を流すのですから、明治末の日本の土木測量技術もすごいですね。

本線はここから急流を下り、蹴上で水力発電に利用されたり水道水に使われたり、インクラインで船は南禅寺船溜まりから鴨東運河に降ろされ、京都・伏見・大阪へ荷物は船で運ばれました。

さらにここから疏水分線(7.4km今は3.3㎞)が作られて、上水道や農業水としての機能が強化されました。

疏水分線は地図の写真のごとく、東山の山すそに沿って、不思議にも南から北へと引力に逆らうように流れ、哲学の道を流れて、大原街道を横切るここに至っています。

更に高野川をくぐって松ヶ崎浄水場の海抜70ⅿぐらいまで、水路閣から数mの高低差を流れているようなので、不思議と言うか技術力ですね。