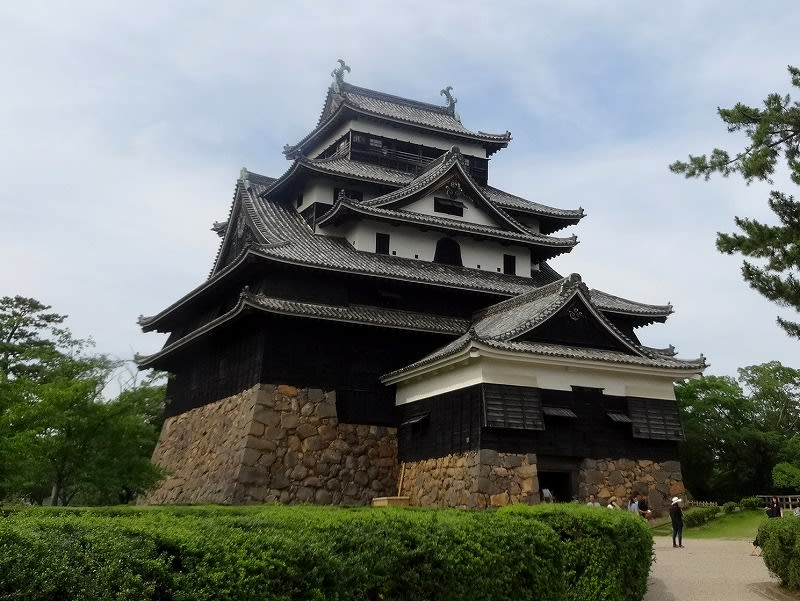

( 国宝「松江城」 )

■2015/7/11(土) の手記③

松江城の船着き場で下船し、右手の松江城に向かった。まず目についたのが、銅像だ。 松江城の開祖、堀尾吉晴公の銅像のポーズが決まっている。「さあ この小高い山の上に立派な城を築くんだ。」と差配しているのだろうか。

歴史好きな人でもこの吉晴公の存在はマイナーという方が多いかもしれないが、黒田官兵衛が、備中高松城を水攻めした時、城主清水宗治の首検証をしたのが、確かこの堀尾吉晴だったかと記憶する。 それをして、世に有名な秀吉の中国大返し、山崎の合戦で明智光秀を打つストーリーへ、まさに折り返しの起点に立ち会った人物と言えよう。 一時、元NHKアナウンサーの堀尾アナが、しきりに「私は、堀尾氏の流れをくむんです」と言っていたのはこの堀尾吉晴をさしていたようだが、吉晴の直系は続かず、改易となった史実を考えると堀尾アナの自説は、いささか ? がつくかもしれない。

月山冨田城からこの亀が多数生息した田んぼの中の山(亀田山)に松江城を築いた堀尾吉晴公の銅像

結局 松江城完成直前に亡くなったそうだ。ただ、今の松江は、この方が、亀田山に城を築くことを決めたところから始まっているわけだから 現在の松江という街の産みの親と言えるかもしれない。

▼この階段を上がるあたりが、なかなか雰囲気を感じる。夜、左の肩に満月でも浮かぶ秋の夜だったらきっと歴史ムードに包まれそうな感じだ。

▼階段を上りきると見えたのは、国宝を祝うたれ幕

▼門をくぐるとそこが入城受付、右手に見えるのがバランスのとれた黒い城 (別名)千鳥城とも呼ばれる国宝松江城天守閣

▼じりじりと暑い中、現代のお侍さんも刀をカメラに持ち替えて額に汗しなかなか忙しそうだった。

▼城内に入り、階段をのぼりながら展示物を見ていく。ずらり 並んだ兜が格好いい。

▼堀尾氏 京極氏ともに続かず、その後、徳川家康の孫 松平氏が入り、以降松江を治めることになる。だから葵の御紋なのだ。

▼五階の天守閣最上階に上がると 風が吹き抜けて何とも気持ちいい。皆さん涼んでいた。

四方を見渡し、改めて眺めたことで 殿さま目線で松江という街を実感した。

▼天守閣から北東部に目をやると 千手院と李白酒造が見えた。(当日撮影した写真に名前を落とし込んでみた。)

以前 李白酒造の蔵見学で、白い建物の最上階から松江城を見たことがあるが、今日はその逆からの眺めでイメージが繋がった。ここからそう遠くなさそうだ。目測で徒歩20分ほどかな。折角近くまで来たのだからこれから降りて 李白酒造まで歩いてみるか 額から流れる汗を拭い時刻を確かめると16時前前10分 とはいえ まだまだ暑い松江だった。

去り際に改めて見上げてみると やはりなかなかバランスがとれた城だと感じる。 今では街に欠かせない建物、宍道湖畔にこの城があるのとないのとでは、現代の松江は相当違う印象になっていたはずだ。改めてこの地に築城した堀尾吉晴公の偉大さを感じると共に明治維新の「廃城例」の嵐の中、この城を守った先人たちの情熱に感謝したいと思った。

まさに400年以上の歴史を乗り越えて今目にすることができる国の宝。 そんな確信めいた気持ちを持って松江城を後にした。 外も暑けりゃ なんだか気持ちも熱くなっていた。

つづく・・・

http://blog.with2.net/link.php?1601745

(寅)