6/1(土)ふくおかウォーキング協会6月例会は、「宮地嶽神社菖蒲祭りと潮風香る津屋崎千軒巡り」でした。

集合場所は、JR福間駅。この日は、JR九州ウォーキングも同じコースでした。

JRウォークは、9時スタートですが、30分前には約100人ぐらいの行列ができていました。それに比べ我がW協会は33人の参加です。

JRウォークスタート時に、当協会の6月分の予定表をJR参加者に配りました。このうち何人か参加してくれるかな?・・・・

9:30スタート

福間海岸へ

難しい字の石碑ですが、調べると「法華塔」です。昔の文字(江戸時代)で書かれています。

要は、昔、玄界灘での遭難者が潮流の関係でこの場所に流れ寄るので供養塔が建てられたそうです。

コースは、津屋崎町に入ります。津屋崎町は、福間町と合併し、両町の最初の文字をとって「福津市」になりました。

津屋崎千軒「なごみ」で休憩です。ここでは、JRウォーキングに合わせて抽選会が行われていました。

私も並んで抽選しましたが、「はずれ」です。私たちの仲間の方では、1等賞・2等賞が当たっていました。私ってくじ運が悪いのかな???

津屋崎千軒とは、商家が千軒も並ぶほど栄えた町並みという意味です。黒田長政公は、関ヶ原の戦いの論功行賞によりほぼ筑前一国を与えられ博多に入りました。

津屋崎は、博多の外港として発展し、交易が盛んになってきました。そして裕福な商人が生まれ長政公の家来の佐治家は士官を断り、酒造りを始めました。また、江戸時代中期の

寛保3年には、大社元七氏が塩づくりを始め、大規模な塩田で働く人は、400人もにも達し、廻船問屋の吉原家も塩取引に加わりました。

塩は、五十集船で日本海沿岸各地に運ばれ、鉄や日用雑貨、食糧を仕入れて帰港しました。それらの商品は、宗像・糟屋・筑豊へと運ばれ販売されましたので、津屋崎港は、出船入船で

大変賑わいました。明治23年〈1890)に鉄道が旧福間町を走り、明治38年にの塩の専売制により、製塩や海上交易の拠点として栄えた津屋崎は活気を失いました。

平成18年には、水産庁から全国の「未来に残したい漁業漁村の文化財百選」に選定されました。

津屋崎の町中を歩きます。

西鉄貝塚線は、かつて宮地岳線と呼ばれ、貝塚から津屋崎迄運行していましたが、2007年(平成19年)新宮~津屋崎迄が廃止されました。

旧津屋崎駅には、電車延長記念碑が建っています。

福津カメリアステージを通り「宮地嶽神社」へ。宮地嶽神社は、息長足比売命(神功皇后)を祭神としています。

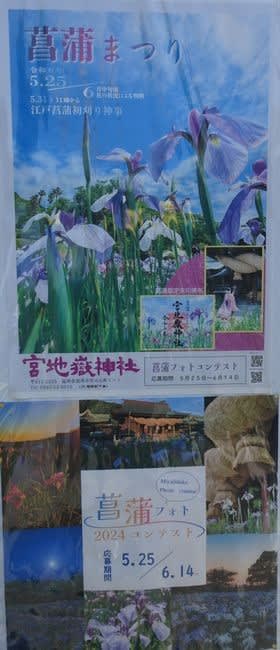

宮地嶽神社では、現在「菖蒲祭り」が開催されています。

宮地嶽神社の境内には、「ふくろう」が2羽います。正直者がモマ(フクロウ」を介し、黄金の玉を授かったという言い伝えがあるそうです。

宮地嶽神社からゴールの福間駅に向かいます。12:26福間駅にゴールしました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます