これまで巡ってきた大岩山古墳群を構成するここの古墳を念頭に、古墳群全体像・地域性・特殊性などを以下確認しておく。

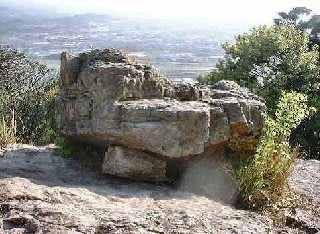

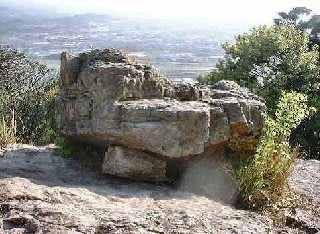

写真は上から、三上山の勇姿、奥津盤座、御上神社本殿及び境内。

現在でも三上山山頂に“奥津盤座”が残り、山麓の“御上神社”で神を迎える祭祀を行なう、“山上祭”が行われていると云う。

野洲平野に秀麗な姿を見せる三上山は、“神のいます山”として信仰されてきた。“天之御影神”が三上山に降臨したところから祭祀がはじまったと云う。

「八百万の神々が集うところ」とされる神話上の川が、琵琶湖南東岸に注ぐ野洲川という説があり、又野洲川北側は“天照大神”が住まったところとの説もある。

更に三上山山麓には24個の銅鐸が埋納されていたが、ヤマト王権以前の近江国野洲川付近に古代王朝・邪馬台国があったという説の根拠となっている。

多量の銅鐸が埋納された由来に関しては、大岩山平野に拠点を置いた首長が、各村の宝である銅鐸を集めて・高台に埋納したとか、稲豊作を願い・豊作への感謝のまつりの道具を不要な際に土中に埋めて保管したとか、畿内地方の東入口に悪しきものを排除することを願って多量の銅鐸を埋めたとか諸説紛々。

いずれにしても、銅鐸は大和王権とをつなぐ権威・権力の象徴として、近江国に君臨していた情況を思わせる。

一族の首長たちの奥津城として大岩山古墳群を営々と築いてきたのは、どのような古代氏族だったのだろうか。野洲国の国造(くにのみやつこ)だった“近江安直”(おうみのやすのあたい)という地方豪族の可能性が指摘されている。

『古事記』などの伝承では、天照大神の子孫が安直一族とされている。

6世紀後半に築造された宮山2号墳を最後に、この地域での首長墓の築造は突然終わりを迎える。

その理由として、大岩山古墳群がある地域からやや南に離れた小篠原を中心とする一帯に新しい勢力が勃興し、その勢力がこの地に伸張してきたためと推察されている。

ちなみに、小篠原には全長49mの前方後円墳があり、越前塚古墳と呼ばれる。この古墳の横穴石室は6世紀前半の様相を呈しているとのこと。

さらに近くの妙光寺塚越古墳も6世紀後半の築造とされている。

写真は上から、三上山の勇姿、奥津盤座、御上神社本殿及び境内。

現在でも三上山山頂に“奥津盤座”が残り、山麓の“御上神社”で神を迎える祭祀を行なう、“山上祭”が行われていると云う。

野洲平野に秀麗な姿を見せる三上山は、“神のいます山”として信仰されてきた。“天之御影神”が三上山に降臨したところから祭祀がはじまったと云う。

「八百万の神々が集うところ」とされる神話上の川が、琵琶湖南東岸に注ぐ野洲川という説があり、又野洲川北側は“天照大神”が住まったところとの説もある。

更に三上山山麓には24個の銅鐸が埋納されていたが、ヤマト王権以前の近江国野洲川付近に古代王朝・邪馬台国があったという説の根拠となっている。

多量の銅鐸が埋納された由来に関しては、大岩山平野に拠点を置いた首長が、各村の宝である銅鐸を集めて・高台に埋納したとか、稲豊作を願い・豊作への感謝のまつりの道具を不要な際に土中に埋めて保管したとか、畿内地方の東入口に悪しきものを排除することを願って多量の銅鐸を埋めたとか諸説紛々。

いずれにしても、銅鐸は大和王権とをつなぐ権威・権力の象徴として、近江国に君臨していた情況を思わせる。

一族の首長たちの奥津城として大岩山古墳群を営々と築いてきたのは、どのような古代氏族だったのだろうか。野洲国の国造(くにのみやつこ)だった“近江安直”(おうみのやすのあたい)という地方豪族の可能性が指摘されている。

『古事記』などの伝承では、天照大神の子孫が安直一族とされている。

6世紀後半に築造された宮山2号墳を最後に、この地域での首長墓の築造は突然終わりを迎える。

その理由として、大岩山古墳群がある地域からやや南に離れた小篠原を中心とする一帯に新しい勢力が勃興し、その勢力がこの地に伸張してきたためと推察されている。

ちなみに、小篠原には全長49mの前方後円墳があり、越前塚古墳と呼ばれる。この古墳の横穴石室は6世紀前半の様相を呈しているとのこと。

さらに近くの妙光寺塚越古墳も6世紀後半の築造とされている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます