7/17 北海道旅行4日目、「北方記念館」の見学の続きで、いよいよ中心的な間宮林蔵の展示の見学です。

間宮林蔵の探検は、樺太島の他、対岸のアムール川下流域まで及んでいます。

樺太は「北夷分界余話」、大陸側は「東韃地方紀行」にまとめられ、幕府に報告されたようです。

この探検記録の2冊の作成は、間宮林蔵・述、村上貞助・編とされており、挿絵や文書は村上貞助のものと思われます。

今回は樺太の記録がまとめられた「北夷分界余話」の展示は、林蔵の旅を少し実感できた見学でした。

「北方記念館」を入ると間宮林蔵の実物大の像があり、林蔵の生きた時代の大きな年表が展示されていました。

■「北方記念館」のパンフレットにあった間宮林蔵の樺太探検の説明文です。

**********************************************************************************

間宮林蔵が地図測量の師である伊能忠敬と函館近郊で出合い、その進歩した知識・技術に傾倒し、親しく教えを受けたのは寛政12年(1800年)のこと、忠敬55歳、林蔵21歳でした。

この時代、日本に通商を求めるロシアの軍船が威圧的行動を繰り返して蝦夷地周辺を騒がせていました。

間宮林蔵の樺太から大陸に及ぶ探検はここに始まります。

文化5年(1808年)4月13日(新暦5月8日)宗谷から上司、松田伝十郎と共に奥蝦夷地(樺太)の自主(シラヌシ)を目指して出発しました。

自主に着いた2人は相談し、林蔵は東海岸、伝十郎は西海岸を調べ、進むことができなくなれば、後を追い合流することを決めて出発します。東海岸へ進んだ林蔵はオホーツク海の荒波に阻まれ、伝十郎を追い西海岸へと向いますが、林蔵と伝十郎は遠く大陸を見て帰ります。

宗谷に帰った林蔵は、その秋、再び樺太に渡り越冬します。林蔵は春が来るのも待たず、翌年の文化6年(1809年)正月には出発し、樺太北端のナニオーまで進みました。その結果、樺太は海峡で大陸と隔てられた島であることを確認します。さらに、樺太の人々と共に大陸に渡り清国の役人と会談し、ロシアや清国の動き、周辺の地理情報を得て帰ります。

200年がたった今も、私たちは間宮林蔵の著作から学ぶことが多いです。

**********************************************************************************

間宮林蔵が探検した樺太島と、対岸の大陸の地図です。

向って右の地図には第1回目の探検ルートを赤い線、第2回目を青い線で描かれています。

左手の地図は地名と、その地域に住む北方民族の名が書かれています。

この展示で、間宮林蔵が大陸まで探検したことを初めて知り、驚きました。

又、林蔵が幕府の隠密だったようで、鎖国の中でロシアの活動が顕著になった時代、命令に従った北方の諜報活動だったことがうかがえます。

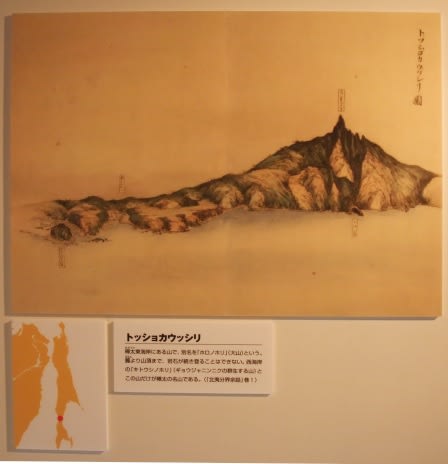

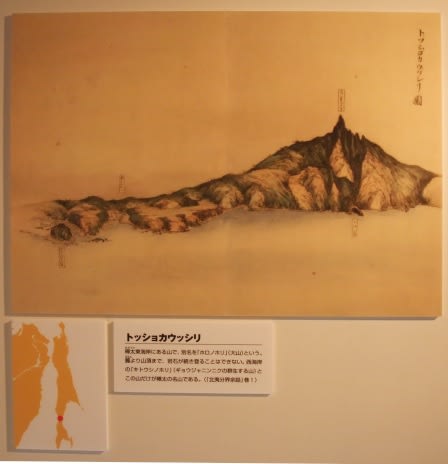

「北夷分界余話」に「トッショカウッシリ図」とある挿絵で、写真下の地図に赤丸印の場所です。

間宮林蔵が探検した場所の景色の絵が展示されているコーナーの最初にあったものです。

■挿絵の説明文です。

**********************************************************************************

トッショカウッシリ

樺太東海岸にある山で、別名を「ホロノホリ」(大山)という。

麓より山頂まで、岩石が続き登ることはできない。西海岸の「キトウシノホリ」(ギョウジャニンニクの群生する山)とこの山だけが樺太の名山である。(「北夷分界余話」巻1)

**********************************************************************************

■展示コーナーの案内文です。

**********************************************************************************

その先にあるものを求めて

林蔵の歩いた道宗谷から 樺太・シラヌイ(白主)、間宮海峡を経て大陸デレン、黒竜江下流へ「北夷分界余話[ほくいぶんかいよわ]」「東韃地方紀行[とうだつちほうきこう]」に描かれた林蔵の踏査記録をパネルで紹介します。

**********************************************************************************

■原典となった「北夷分界余話」の紹介パネルの説明文です。

**********************************************************************************

「北夷分界余話」(複製)間宮林蔵・述、村上貞助・編

全9巻と附録1巻からなる間宮林蔵の樺太探検の記録で、1810年(文化7年)に初稿が完成、翌年、浄書されて幕府に献上されました。

第1巻:北蝦夷地 島名

第2巻:地勢 産物

第3巻:南方初島 居家 器機

第4巻:便犬

帯5巻:漁猟 交易

第6巻:鍛冶 冠婚葬祭

第7巻:ヲロッコ夷

第8巻:スメレンクル夷上

第9巻:スメレンクル夷下

附 録:ハラタ・カーシンタ満洲入貢 大尾

(つくばみらい市・間宮林蔵記念館蔵。原本:国立公文書館蔵)

**********************************************************************************

以下、樺太島三ヶ所の絵は、「北夷分界余話 巻之二 地勢」の中に掲載されています。

間宮海峡の最も狭い場所の景色と思われます。

■挿絵の説明文です。

**********************************************************************************

ワゲー

ラッカから6里(24Km)ほどのところで、大陸「ヲッタカバーハ」に渡る場所。距離は1里(4Km)ほどで、海上はおだやかだが、海峡の中ほどに早い潮流があり、風向きによっては逆さ波で舟が転覆する事もある。(「北夷分界余話」巻1)

**********************************************************************************

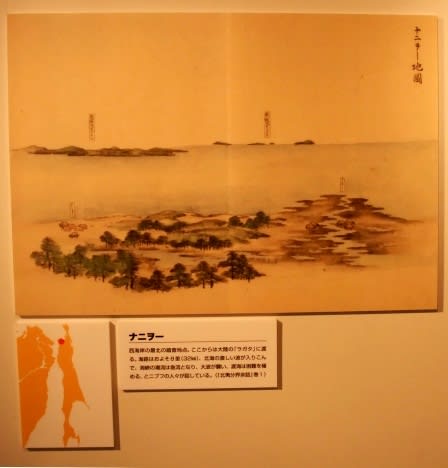

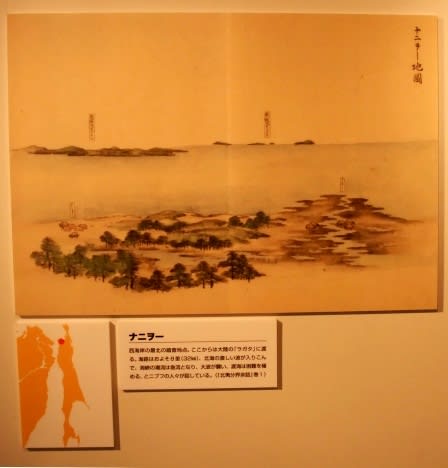

間宮林蔵が、2回目の探検で行った樺太最北の踏査地点「ナニヲー」のようです。

海峡を北に抜けたこの辺りから海が広がっているのを確認し、樺太が島であることが分かったようです。

■挿絵の説明文です。

**********************************************************************************

ナニヲー

西海岸の最北の踏査地点。ここからは大陸の「ラガタ」に渡る。海路はおよそ8里(32Km)、北海の激しい波が入りこんで、海峡の潮流は急流となり、大波が襲い、渡海は困難を極める、とニブフの人々が話している。(「北夷分界余話」巻1)

**********************************************************************************

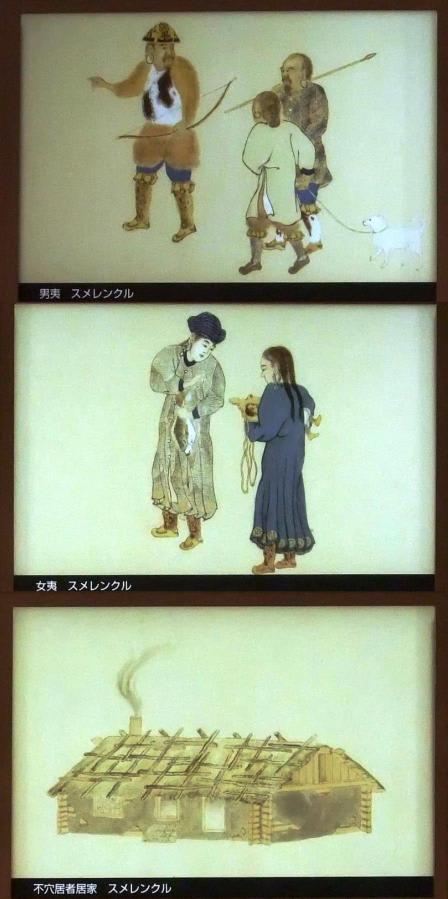

館内を進むと「間宮林蔵の見た樺太」と書かれたコーナーがあり、樺太の挿絵27点が展示されていました。

この二つの絵は「男夷」「女夷」のタイトルが付けられ、原本の「北夷分界余話」には樺太アイヌの身だしなみが紹介されていました。

■「北夷分界余話 巻之三 南方初島人物」の挿絵の説明文です。(平凡社発行「東韃地方紀行他」より)

********************************************************************************** 男夷

此島の人物南方凡百五、六十里の間は大抵 蝦夷島(北海道)に異なる事なしといへども、其眉毛連続せざる者も有りて髭も亦薄きに似たり。

頭髪の剃去せる処多く、其垂髪の状も亦蝦夷島に比しては長しとす。其他耳飾の環の如きは蝦夷島に異なる事なし。

女夷

女夷の文身、蝦夷島(北海道)のごとく濃点する者なくして甚薄し。漸々奥地に至るにしたがつて文身せざる者多し。其垂髪の状 蝦夷島より長黠して肩をおゝふ。共容貌蝦夷島に比しては艶色の者多し。

**********************************************************************************

上の絵の男性の額が広く、ハゲているようにも見えますが、髪を剃る慣習があったとは、驚きです。

女性の文身(入墨)も北海道アイヌより薄いものの、慣習はあったようです。

魏志倭人伝の「鯨面分身」や、沖縄の「ハジチ」を連想します。

樺太アイヌの住居「穴居」の絵が展示されていました。

北海道アイヌと同じものと紹介され、冬専用の住居とされています。

竪穴住居のようで、1~1.2mの深さに掘り、ハシゴで出入していたようです。

本には室内の挿絵があり、ハシゴや、かまどが描かれていました。

■「北夷分界余話 巻之三 居家」の説明文です。(平凡社発行「東韃地方紀行他」より)

**********************************************************************************

穴居

此島南方五、六十里の地は居家の造法総て蝦夷島に異なる事なし。奥地に至ては異俗スメレンクルの居家に類する者ありといへども、十にして一、二ある而己[のみ]。

此島の夷、冬月に至て穴居する者あり。然も其地の寒暖によつて是をなす事にして、島夷すべて是をなすにあらず。其穴居する者も実に寒威堪がたく、やむ事を得ずして是をなすなり。故に九、十月の比[ころ]既に積雪の時に至て是を造り其内に入り、春二、三月の頃積雪いまだ解[とけ]ざる前に穴を出て生平の家に居す。如レ期[かくのごとく]せざる時は其身疾病をうくと云。

穴居を製するの法、先[まづ]山に添ふて地をえらみ、土を掘る事凡三、四尺許[ばかり]、其内に図のごとく柱を建て、屋を覆ふに雑草を以てし、其上に重ぬるに穴中を穿[うがち]たる土を以てす。戸口の上に庇[ひさし]をて、内に入る処に階子をかけ、其の側竃[かまど]を造り、り、竃中より穴を穿て家外の廡下[のきした]に掘りぬき、炊烟の屋中に鎖[とざ]すを忌[いみ]て、此穴より家外に出し去しむ。

**********************************************************************************

「男夷ヲロッコ・女夷ヲロッコ」と紹介された民族の絵です。

「ヲロッコ」は、上段の地図、カラフトの中部に「ウイルタ」と記された民族の別名で、同行した北海道アイヌが呼んでいた民族名のようです。

「ヲロッコ」は、アイヌと比べて毛深くないようで、頭髪を剃る慣習もなかったようです。

絵にはトナカイが描かれ、衣服も毛皮が中心のようです。

定住せず、一定のエリアの中で仮屋を造って移動して生活していたとあり、トナカイ等の牧畜をしていたのでしょうか。

冬の家屋は、「ヘボ」と呼ぶ樺木皮と、魚皮で作ったシート状のもので建物を覆っていたようで、本にはその二種類のシートの挿絵がありました。

■「北夷分界余話 巻之七 ヲロッコ夷」の説明文です。(平凡社発行「東韃地方紀行他」より)

**********************************************************************************

男夷ヲロッコ・女夷ヲロッコ

一、東海岸シー(敷香、北緯四九度一二分)・タライカ(多来加、北緯四九度一八分。シーとともにタライカ湾奥)より奥地にヲロッコと称する異俗の夷あり。其人物大に蝦夷島に殊にして、眉毛連続せる者なく、其鬚髪[ひげかみ]また少しく赤色を帯び、且つ髭[ひげ]なき者多し。其言語も亦ひとしからず。且其理髪総て剃刀[かみそり]の事なく、男夷は一組にして背に垂れ、或は図のごとく束ねて頸垂る(其情態・俗習は、唯に一時の応接する処、詳なる事をしらずといへども、其顔色・容貌下品にして、暴戻無暫[ぼうれいむざん]を表せりと云。

一、女夷亦髪を乱垂せず、大抵両耳の後に束ね或は図の如く分組て背に垂れ、又は男夷のごとく頸上に束ねたる者ありて共状一ならず。其容貌・顔色、蝦夷島に比しては美艶にして且人に媚[こび]るの妖態[えうたい]多く、浴湯・施粉の事はなす事なしといへども、日々其面を水濯し其頭を梳[くしけづ]りて粧飾をなす者多し。

一、耳飾の環[くわん]亦南方と異にして、男夷は小環をつけ、女夷は大環にして図の如く数環をかけ玉を飾る。

且其酋長[しうちやう]たる者は男女とも鼻また小環をつくる事、図の如し。

一、衣服大抵水豹皮・魚皮其他、何によらず獣皮を以て是を製す。木綿衣のごときは皆山且夷と交易する処の物にして、布帛の類たへて自製する所の者なし。

一、此夷も亦獣魚皮を以て製したる脚絆[きやはん]の類を着る事南方の如し。

一、男夷被服の下、襣子の上、白布を以て製せる揮垂の如き者を著し、其端貝歯をつけて飾となす事、図の如し。其被服の状南方と大に異にして、衣服の長[たけ]殊に短く稍腰を下るのみにして、襣子・脚絆を著たるさま実に競々として其業をなす者と知るべし。

一、女夷は肌膚を出す事を恥とすれば、其衣長くして踵[くびす]に及び、内猶襣子・脚絆を著[つ]け裳末飾銅をつくる事図の如し。

仮屋

一、其居家一処に永住する事なく水草・魚獣の利を追ふて時々諸方に遷移し、至る処図のごとくなる仮屋を営み、其内に群居して業をなす。然れども其遷移する処、大抵地界ありて妄[みだり]に転移するにあらず。若し冬月に至て漁猟其獲物なき時は、百里の外に遷移する事ありといへども、其平生は漸[やうやく]四、五十里の間に遷移・往還す。故に其居家と称すべきものなし。

一、仮屋の製、初夏より仲秋の頃までは雑木の皮を剥ぎ来て屋をおゝひ、秋末より暮春(三月)の頃に至るの間、木皮枯燥して剥[はぐ]べからざる時に至ては、其貯る処の樺木皮・魚皮の類を以て製したる本邦の桐油[とうゆ]の如き物を以て屋をおゝふ。

是を名付てへポと称す。

**********************************************************************************

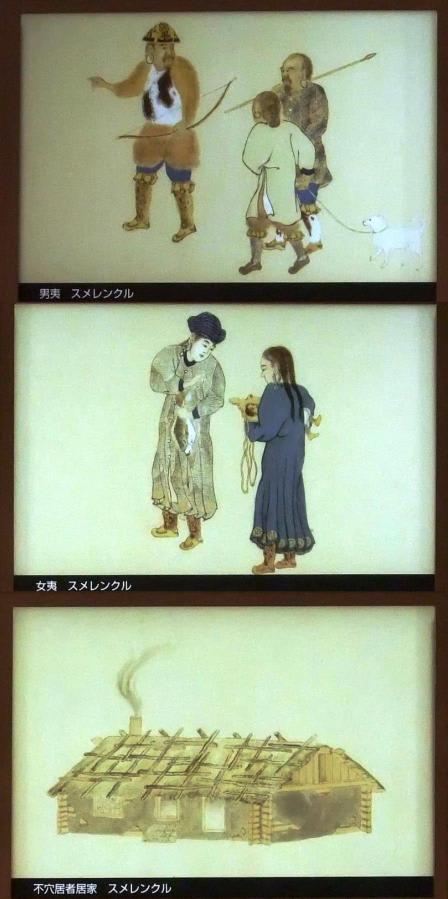

「男夷・女夷スメレンクル」と紹介された民族の絵です。

「スメレンクル」は、上段の地図、カラフトの北部に「ニブフ」と記された民族の別名で、「ウイルタ」と同様に同行した北海道アイヌが呼んでいた民族名と思われます。

「スメレンクル」は、海峡を渡る交易によって樺太島中部の「ヲロッコ」と比較して明らかに文化的な生活をしていたようです。

衣服には毛皮を使っておらず、女性の裁縫は重要な嫁ぐ条件だったようです。

住居は、「穴居(竪穴)」と、挿絵にある「木造住居」の家があったようで、この面でも強い大陸の文化の影響がうかがわれます。

■「北夷分界余話 巻之八 スメレンクル夷」の説明文です。(平凡社発行「東韃地方紀行他」より)

*********************************************************************************

男夷

一、シラヌシより西海岸凡[およそ]百五、六十里なる処に、キトウシ(北緯五〇皮一〇分)と称する処あり。

此処よりして奥地は満洲附属の夷、スメレンクルと称せる異俗の者住居す。其人物は理髪・耳飾ともにヲロッコ夷に異なる事なしといへども、容貌何となく少しく上品なり。其言語またまた悉く異にして弁知しがたき者多し。其衣服も亦獣魚を用る者少からずといへども、満州に至て交易をなす事屡々[しばしば]なれば、木綿衣の類、満洲製の物を用ゆる事多し。

女夷

一、女夷も亦ヲロッコ夷に小異ある事なしといへども、其容貌嫩艶[どんえん]なる者多く、浴湯・成粧の事は見聞する事なしといへども、漱[そう]口・拭面する事は日毎に是をなす。故に顔色いつも瀟洒として醜穢の色ある事なし。且其情、蝦夷島女夷と大に異にして、相識ならざる人といへどもよく馴昵し、言語通ぜざれば其云処瞭然ならずといへども時気寒暖の応接など有て、いかにも婉[ゑん]情妖[えう]態多く、男子に接するのさま親意殊に探しと云。

一、女夷裁縫の事に疎[うと]きものは、其顔色美艶なりといへども、衆夷是を賤して帰嫁に遠し。故に女夷裁縫の事を練熟する事殊に精勤なり。

一、此夷種よりしてサンタン・コルデッケ其他韃地の諸夷に至るまで、女夷はいかなる過失ありといへども殺す事なきを法とす。其女を貴ぶの情をしるべし。

不穴居者居家

一、此夷種も亦其地の寒暖によつて穴居する者あり、せざる者あり。其穴居せざる者の居家は大抵五、六間四面乃至七、八間四面許〔或は縦長く横短き者あり〕に方木を以て組み製し、家の四方戸口ありて明[あかり]をとり、又出入す。屋は木皮を以て是をおゝひ、其上におゝふに雑草を以てす。風の吹去ん事を恐れて、縦横に木を伏せ置こと、図の如し。

一、家の中、牀を四方に設て其表面石を畳て是を築き、其内を空虚にし、其両端戸口の処に至て側と上面を穿[うがち]て竃[かまど]となす。故に其炊煙竃外に出ずして、悉く牀中を廻り家の四隅に達して後、家外に建し簡木中より発し去りぬ。是を以て厳冬積雪の時といへども家内温暖にして、穴居せずといへども可なり。

**********************************************************************************

間宮林蔵の探検記録、平凡社発行の「東韃地方紀行他」も古く読みづらい文体ですが、読んでいると何となく意味がわかり、当時を実感した気になります。

参考資料:平凡社発行「東韃地方紀行他」(複製)間宮林蔵・述、村上貞助・編

間宮林蔵の探検は、樺太島の他、対岸のアムール川下流域まで及んでいます。

樺太は「北夷分界余話」、大陸側は「東韃地方紀行」にまとめられ、幕府に報告されたようです。

この探検記録の2冊の作成は、間宮林蔵・述、村上貞助・編とされており、挿絵や文書は村上貞助のものと思われます。

今回は樺太の記録がまとめられた「北夷分界余話」の展示は、林蔵の旅を少し実感できた見学でした。

「北方記念館」を入ると間宮林蔵の実物大の像があり、林蔵の生きた時代の大きな年表が展示されていました。

■「北方記念館」のパンフレットにあった間宮林蔵の樺太探検の説明文です。

**********************************************************************************

間宮林蔵が地図測量の師である伊能忠敬と函館近郊で出合い、その進歩した知識・技術に傾倒し、親しく教えを受けたのは寛政12年(1800年)のこと、忠敬55歳、林蔵21歳でした。

この時代、日本に通商を求めるロシアの軍船が威圧的行動を繰り返して蝦夷地周辺を騒がせていました。

間宮林蔵の樺太から大陸に及ぶ探検はここに始まります。

文化5年(1808年)4月13日(新暦5月8日)宗谷から上司、松田伝十郎と共に奥蝦夷地(樺太)の自主(シラヌシ)を目指して出発しました。

自主に着いた2人は相談し、林蔵は東海岸、伝十郎は西海岸を調べ、進むことができなくなれば、後を追い合流することを決めて出発します。東海岸へ進んだ林蔵はオホーツク海の荒波に阻まれ、伝十郎を追い西海岸へと向いますが、林蔵と伝十郎は遠く大陸を見て帰ります。

宗谷に帰った林蔵は、その秋、再び樺太に渡り越冬します。林蔵は春が来るのも待たず、翌年の文化6年(1809年)正月には出発し、樺太北端のナニオーまで進みました。その結果、樺太は海峡で大陸と隔てられた島であることを確認します。さらに、樺太の人々と共に大陸に渡り清国の役人と会談し、ロシアや清国の動き、周辺の地理情報を得て帰ります。

200年がたった今も、私たちは間宮林蔵の著作から学ぶことが多いです。

**********************************************************************************

間宮林蔵が探検した樺太島と、対岸の大陸の地図です。

向って右の地図には第1回目の探検ルートを赤い線、第2回目を青い線で描かれています。

左手の地図は地名と、その地域に住む北方民族の名が書かれています。

この展示で、間宮林蔵が大陸まで探検したことを初めて知り、驚きました。

又、林蔵が幕府の隠密だったようで、鎖国の中でロシアの活動が顕著になった時代、命令に従った北方の諜報活動だったことがうかがえます。

「北夷分界余話」に「トッショカウッシリ図」とある挿絵で、写真下の地図に赤丸印の場所です。

間宮林蔵が探検した場所の景色の絵が展示されているコーナーの最初にあったものです。

■挿絵の説明文です。

**********************************************************************************

トッショカウッシリ

樺太東海岸にある山で、別名を「ホロノホリ」(大山)という。

麓より山頂まで、岩石が続き登ることはできない。西海岸の「キトウシノホリ」(ギョウジャニンニクの群生する山)とこの山だけが樺太の名山である。(「北夷分界余話」巻1)

**********************************************************************************

■展示コーナーの案内文です。

**********************************************************************************

その先にあるものを求めて

林蔵の歩いた道宗谷から 樺太・シラヌイ(白主)、間宮海峡を経て大陸デレン、黒竜江下流へ「北夷分界余話[ほくいぶんかいよわ]」「東韃地方紀行[とうだつちほうきこう]」に描かれた林蔵の踏査記録をパネルで紹介します。

**********************************************************************************

■原典となった「北夷分界余話」の紹介パネルの説明文です。

**********************************************************************************

「北夷分界余話」(複製)間宮林蔵・述、村上貞助・編

全9巻と附録1巻からなる間宮林蔵の樺太探検の記録で、1810年(文化7年)に初稿が完成、翌年、浄書されて幕府に献上されました。

第1巻:北蝦夷地 島名

第2巻:地勢 産物

第3巻:南方初島 居家 器機

第4巻:便犬

帯5巻:漁猟 交易

第6巻:鍛冶 冠婚葬祭

第7巻:ヲロッコ夷

第8巻:スメレンクル夷上

第9巻:スメレンクル夷下

附 録:ハラタ・カーシンタ満洲入貢 大尾

(つくばみらい市・間宮林蔵記念館蔵。原本:国立公文書館蔵)

**********************************************************************************

以下、樺太島三ヶ所の絵は、「北夷分界余話 巻之二 地勢」の中に掲載されています。

間宮海峡の最も狭い場所の景色と思われます。

■挿絵の説明文です。

**********************************************************************************

ワゲー

ラッカから6里(24Km)ほどのところで、大陸「ヲッタカバーハ」に渡る場所。距離は1里(4Km)ほどで、海上はおだやかだが、海峡の中ほどに早い潮流があり、風向きによっては逆さ波で舟が転覆する事もある。(「北夷分界余話」巻1)

**********************************************************************************

間宮林蔵が、2回目の探検で行った樺太最北の踏査地点「ナニヲー」のようです。

海峡を北に抜けたこの辺りから海が広がっているのを確認し、樺太が島であることが分かったようです。

■挿絵の説明文です。

**********************************************************************************

ナニヲー

西海岸の最北の踏査地点。ここからは大陸の「ラガタ」に渡る。海路はおよそ8里(32Km)、北海の激しい波が入りこんで、海峡の潮流は急流となり、大波が襲い、渡海は困難を極める、とニブフの人々が話している。(「北夷分界余話」巻1)

**********************************************************************************

館内を進むと「間宮林蔵の見た樺太」と書かれたコーナーがあり、樺太の挿絵27点が展示されていました。

この二つの絵は「男夷」「女夷」のタイトルが付けられ、原本の「北夷分界余話」には樺太アイヌの身だしなみが紹介されていました。

■「北夷分界余話 巻之三 南方初島人物」の挿絵の説明文です。(平凡社発行「東韃地方紀行他」より)

********************************************************************************** 男夷

此島の人物南方凡百五、六十里の間は大抵 蝦夷島(北海道)に異なる事なしといへども、其眉毛連続せざる者も有りて髭も亦薄きに似たり。

頭髪の剃去せる処多く、其垂髪の状も亦蝦夷島に比しては長しとす。其他耳飾の環の如きは蝦夷島に異なる事なし。

女夷

女夷の文身、蝦夷島(北海道)のごとく濃点する者なくして甚薄し。漸々奥地に至るにしたがつて文身せざる者多し。其垂髪の状 蝦夷島より長黠して肩をおゝふ。共容貌蝦夷島に比しては艶色の者多し。

**********************************************************************************

上の絵の男性の額が広く、ハゲているようにも見えますが、髪を剃る慣習があったとは、驚きです。

女性の文身(入墨)も北海道アイヌより薄いものの、慣習はあったようです。

魏志倭人伝の「鯨面分身」や、沖縄の「ハジチ」を連想します。

樺太アイヌの住居「穴居」の絵が展示されていました。

北海道アイヌと同じものと紹介され、冬専用の住居とされています。

竪穴住居のようで、1~1.2mの深さに掘り、ハシゴで出入していたようです。

本には室内の挿絵があり、ハシゴや、かまどが描かれていました。

■「北夷分界余話 巻之三 居家」の説明文です。(平凡社発行「東韃地方紀行他」より)

**********************************************************************************

穴居

此島南方五、六十里の地は居家の造法総て蝦夷島に異なる事なし。奥地に至ては異俗スメレンクルの居家に類する者ありといへども、十にして一、二ある而己[のみ]。

此島の夷、冬月に至て穴居する者あり。然も其地の寒暖によつて是をなす事にして、島夷すべて是をなすにあらず。其穴居する者も実に寒威堪がたく、やむ事を得ずして是をなすなり。故に九、十月の比[ころ]既に積雪の時に至て是を造り其内に入り、春二、三月の頃積雪いまだ解[とけ]ざる前に穴を出て生平の家に居す。如レ期[かくのごとく]せざる時は其身疾病をうくと云。

穴居を製するの法、先[まづ]山に添ふて地をえらみ、土を掘る事凡三、四尺許[ばかり]、其内に図のごとく柱を建て、屋を覆ふに雑草を以てし、其上に重ぬるに穴中を穿[うがち]たる土を以てす。戸口の上に庇[ひさし]をて、内に入る処に階子をかけ、其の側竃[かまど]を造り、り、竃中より穴を穿て家外の廡下[のきした]に掘りぬき、炊烟の屋中に鎖[とざ]すを忌[いみ]て、此穴より家外に出し去しむ。

**********************************************************************************

「男夷ヲロッコ・女夷ヲロッコ」と紹介された民族の絵です。

「ヲロッコ」は、上段の地図、カラフトの中部に「ウイルタ」と記された民族の別名で、同行した北海道アイヌが呼んでいた民族名のようです。

「ヲロッコ」は、アイヌと比べて毛深くないようで、頭髪を剃る慣習もなかったようです。

絵にはトナカイが描かれ、衣服も毛皮が中心のようです。

定住せず、一定のエリアの中で仮屋を造って移動して生活していたとあり、トナカイ等の牧畜をしていたのでしょうか。

冬の家屋は、「ヘボ」と呼ぶ樺木皮と、魚皮で作ったシート状のもので建物を覆っていたようで、本にはその二種類のシートの挿絵がありました。

■「北夷分界余話 巻之七 ヲロッコ夷」の説明文です。(平凡社発行「東韃地方紀行他」より)

**********************************************************************************

男夷ヲロッコ・女夷ヲロッコ

一、東海岸シー(敷香、北緯四九度一二分)・タライカ(多来加、北緯四九度一八分。シーとともにタライカ湾奥)より奥地にヲロッコと称する異俗の夷あり。其人物大に蝦夷島に殊にして、眉毛連続せる者なく、其鬚髪[ひげかみ]また少しく赤色を帯び、且つ髭[ひげ]なき者多し。其言語も亦ひとしからず。且其理髪総て剃刀[かみそり]の事なく、男夷は一組にして背に垂れ、或は図のごとく束ねて頸垂る(其情態・俗習は、唯に一時の応接する処、詳なる事をしらずといへども、其顔色・容貌下品にして、暴戻無暫[ぼうれいむざん]を表せりと云。

一、女夷亦髪を乱垂せず、大抵両耳の後に束ね或は図の如く分組て背に垂れ、又は男夷のごとく頸上に束ねたる者ありて共状一ならず。其容貌・顔色、蝦夷島に比しては美艶にして且人に媚[こび]るの妖態[えうたい]多く、浴湯・施粉の事はなす事なしといへども、日々其面を水濯し其頭を梳[くしけづ]りて粧飾をなす者多し。

一、耳飾の環[くわん]亦南方と異にして、男夷は小環をつけ、女夷は大環にして図の如く数環をかけ玉を飾る。

且其酋長[しうちやう]たる者は男女とも鼻また小環をつくる事、図の如し。

一、衣服大抵水豹皮・魚皮其他、何によらず獣皮を以て是を製す。木綿衣のごときは皆山且夷と交易する処の物にして、布帛の類たへて自製する所の者なし。

一、此夷も亦獣魚皮を以て製したる脚絆[きやはん]の類を着る事南方の如し。

一、男夷被服の下、襣子の上、白布を以て製せる揮垂の如き者を著し、其端貝歯をつけて飾となす事、図の如し。其被服の状南方と大に異にして、衣服の長[たけ]殊に短く稍腰を下るのみにして、襣子・脚絆を著たるさま実に競々として其業をなす者と知るべし。

一、女夷は肌膚を出す事を恥とすれば、其衣長くして踵[くびす]に及び、内猶襣子・脚絆を著[つ]け裳末飾銅をつくる事図の如し。

仮屋

一、其居家一処に永住する事なく水草・魚獣の利を追ふて時々諸方に遷移し、至る処図のごとくなる仮屋を営み、其内に群居して業をなす。然れども其遷移する処、大抵地界ありて妄[みだり]に転移するにあらず。若し冬月に至て漁猟其獲物なき時は、百里の外に遷移する事ありといへども、其平生は漸[やうやく]四、五十里の間に遷移・往還す。故に其居家と称すべきものなし。

一、仮屋の製、初夏より仲秋の頃までは雑木の皮を剥ぎ来て屋をおゝひ、秋末より暮春(三月)の頃に至るの間、木皮枯燥して剥[はぐ]べからざる時に至ては、其貯る処の樺木皮・魚皮の類を以て製したる本邦の桐油[とうゆ]の如き物を以て屋をおゝふ。

是を名付てへポと称す。

**********************************************************************************

「男夷・女夷スメレンクル」と紹介された民族の絵です。

「スメレンクル」は、上段の地図、カラフトの北部に「ニブフ」と記された民族の別名で、「ウイルタ」と同様に同行した北海道アイヌが呼んでいた民族名と思われます。

「スメレンクル」は、海峡を渡る交易によって樺太島中部の「ヲロッコ」と比較して明らかに文化的な生活をしていたようです。

衣服には毛皮を使っておらず、女性の裁縫は重要な嫁ぐ条件だったようです。

住居は、「穴居(竪穴)」と、挿絵にある「木造住居」の家があったようで、この面でも強い大陸の文化の影響がうかがわれます。

■「北夷分界余話 巻之八 スメレンクル夷」の説明文です。(平凡社発行「東韃地方紀行他」より)

*********************************************************************************

男夷

一、シラヌシより西海岸凡[およそ]百五、六十里なる処に、キトウシ(北緯五〇皮一〇分)と称する処あり。

此処よりして奥地は満洲附属の夷、スメレンクルと称せる異俗の者住居す。其人物は理髪・耳飾ともにヲロッコ夷に異なる事なしといへども、容貌何となく少しく上品なり。其言語またまた悉く異にして弁知しがたき者多し。其衣服も亦獣魚を用る者少からずといへども、満州に至て交易をなす事屡々[しばしば]なれば、木綿衣の類、満洲製の物を用ゆる事多し。

女夷

一、女夷も亦ヲロッコ夷に小異ある事なしといへども、其容貌嫩艶[どんえん]なる者多く、浴湯・成粧の事は見聞する事なしといへども、漱[そう]口・拭面する事は日毎に是をなす。故に顔色いつも瀟洒として醜穢の色ある事なし。且其情、蝦夷島女夷と大に異にして、相識ならざる人といへどもよく馴昵し、言語通ぜざれば其云処瞭然ならずといへども時気寒暖の応接など有て、いかにも婉[ゑん]情妖[えう]態多く、男子に接するのさま親意殊に探しと云。

一、女夷裁縫の事に疎[うと]きものは、其顔色美艶なりといへども、衆夷是を賤して帰嫁に遠し。故に女夷裁縫の事を練熟する事殊に精勤なり。

一、此夷種よりしてサンタン・コルデッケ其他韃地の諸夷に至るまで、女夷はいかなる過失ありといへども殺す事なきを法とす。其女を貴ぶの情をしるべし。

不穴居者居家

一、此夷種も亦其地の寒暖によつて穴居する者あり、せざる者あり。其穴居せざる者の居家は大抵五、六間四面乃至七、八間四面許〔或は縦長く横短き者あり〕に方木を以て組み製し、家の四方戸口ありて明[あかり]をとり、又出入す。屋は木皮を以て是をおゝひ、其上におゝふに雑草を以てす。風の吹去ん事を恐れて、縦横に木を伏せ置こと、図の如し。

一、家の中、牀を四方に設て其表面石を畳て是を築き、其内を空虚にし、其両端戸口の処に至て側と上面を穿[うがち]て竃[かまど]となす。故に其炊煙竃外に出ずして、悉く牀中を廻り家の四隅に達して後、家外に建し簡木中より発し去りぬ。是を以て厳冬積雪の時といへども家内温暖にして、穴居せずといへども可なり。

**********************************************************************************

間宮林蔵の探検記録、平凡社発行の「東韃地方紀行他」も古く読みづらい文体ですが、読んでいると何となく意味がわかり、当時を実感した気になります。

参考資料:平凡社発行「東韃地方紀行他」(複製)間宮林蔵・述、村上貞助・編