前回に引き続いてKATOのEF55に絡むネタです。

このモデルを買う皆さんの中にはお座敷運転にしろ、レイアウト上にしろ何らかの形で「走らせて楽しみたい」というニーズをお持ちの方も多いと思います。

それにEF55のあの先頭形状とあのスカートの深さで最急282Rの曲線をクリアできるスペックに興味を持った方も結構居たのではないかと思います(実はわたしもその一人)

この機関車はその特異な形状ゆえに「走らせるテツドウモケイ」としては設計のハードルが高く(実物ではありえない急曲線の走行を強いられる模型の世界では、台車が大きく回らないとカーブがクリアできない)過去の製品化では各社が独自の工夫を凝らした機構を採用してそれに対応してきた経緯があります。

今回のKATOEF55人気は実車の知名度によるものも無論あるのでしょうが「模型としての独自の機構に惹かれた層」の比率も高かったと思われ、この点でも従来の「実車人気に引っ張られる事が多い鉄道模型」とは異なる様相だったのではないでしょうか?

そこで今回は、事実上の真打として登場したKATOのEF55と他の2社の同型機のカーブ対策の違いを実際に走らせて比べてみたいと思います。

最初にEF55を製品化したのはワールド工芸で当初はキット形式、しかも初期のモデルは外観重視で急カーブのクリアには難がありそうな構成でした。

わたしの手持ち(10年近く前に入線させた中古モデル)はワールドとしては第3世代に当たるもので、ここに来てようやく独自の急カーブ対応機構を装備しています。

特徴はブラスの肉薄なボディの利を生かし、ボディの内部で動力ユニットを左右に横動させる事で先輪部の旋回スペースを稼ぐものの様です。

同時に先輪周りでは先輪に掛かる動力台車のフレームを可動式にして先輪の遊びを稼いでいます。

なお、後方の先輪は動力台車と一体で可動性はあまりありません。

こちらは350R以上のカーブを推奨しているらしいのでうちのレイアウトの一番外の線を走らせました。動力が古い(KATO製らしいですが)事もあって走りはスムーズさを欠きますがそれでも350Rくらいはクリアできます。

ただ、動力ユニットを横動させているせいか「動力台車がカーブで全体に外にはみ出す様な外見になる」のも特徴。また、先台車にカプラーをマウントしているのでカプラーの首振りで通過できるカーブの径が制限される傾向があります。

ここで順番が前後しますが、KATOのEF55を先に紹介します。

KATOの55は事実上足回りをゼロから設計した物の様で、先輪の回転軸を後ろにずらして可動性を広げ、ワールドほどではない物の動力台車の前後左右の可動域も広げている様です。

(併せてプラ製ながらマイクロよりも肉薄なボディ造形を取り入れています)

後方の先輪は動力台車と別に取り付けられ多少は首を振ります。

こちらは推奨の最急曲線である282Rでの試走ですが宣伝に嘘はなく、実にするすると曲がってくれます。併せて動力のスムーズさは3機種中一番。

気になる点を挙げれば上記の駆動系のせいか、カーブではワールドほどでない物の台車の横動が見られ、前と後ろの台車の曲がり方に差が見られる(微妙なものですが後ろの方が大きく曲がっているように見える)事くらいです。

先頭部のカプラーは交換式ですがこちらはボディマウントなのでカプラーで曲がりが制限される事もないでしょう。

また3社中で唯一「動力台車のフレームが一体のまま、先輪の上に被さる造形になっています(実車準拠)」

さて、変則的な順序ですが最後に取り上げるのがマイクロエースの製品。

見た目では一番の奇策を使っているのがここのEF55で、本来二軸の先台車を前後1軸づつに分割。

「前の方の車輪を展示用と走行用で取り換える」形式をとります。

併せて先台車に掛かる動力台車枠を分割・可動式とし先台車の動きを邪魔させない設計です(それゆえに最も実車と異なる見た目の足回りです。ただし同様の台車枠の構造はマイクロほど目立たないというだけで、ワールドも使っています)

また、後方の先輪は動力台車と別体でその可動性もKATO以上に大きく取られています。

ですので先輪を交換した後の見た目は3社の中で一番しんどいものになっています。以前運転会でモジュールレイアウトを走らせたことがありますが、小さな先輪は結構遠くからでも目立ちましたw

と、ここまではマイクロのモデルをくさしてしまいましたが、実は3社の中で一番急カーブに強いのがマイクロなのです。

実験では最も内側の249Rのエンドレスを使いましたが、何の問題もなくクリアできました。

マイクロのみ後方のデッキと先輪が大きく首を振る構造なので、後方からの見た目もそう不自然ではありません。

ただし前から見ると線路から浮き上がった「走行用車輪」が盛大にずれているのも見て取れますがw

1軸だけとはいえ、後方の先台車の上に動力台車のフレームが掛かる構造(EF13辺りと同様)なので流石に140Rは無理でしたが、感覚的には200R近くまでは行けそうです(おそらく見た目はしんどいでしょうが)

この機動性の高さはマイクロの最大のメリットと思います。他社モデルとは造形での見た目もそれほど大きな差はありませんし走行性もそこそこスムーズ。

何より「KATOが曲がれない急カーブがクリアできるEF55」というのは入線範囲が広いという意味では大きなアドバンスに思えます。

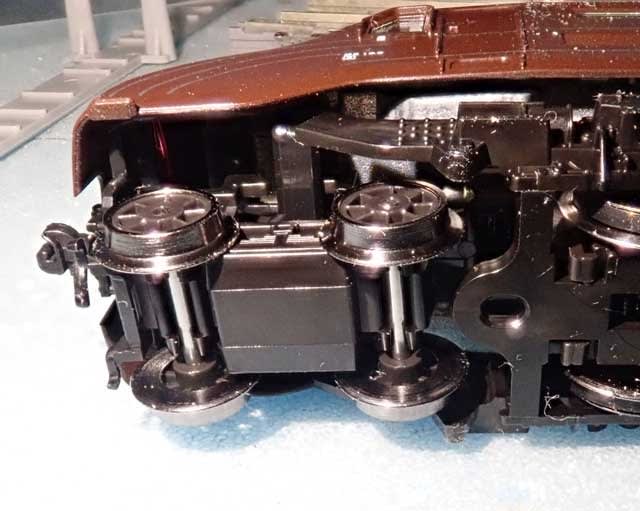

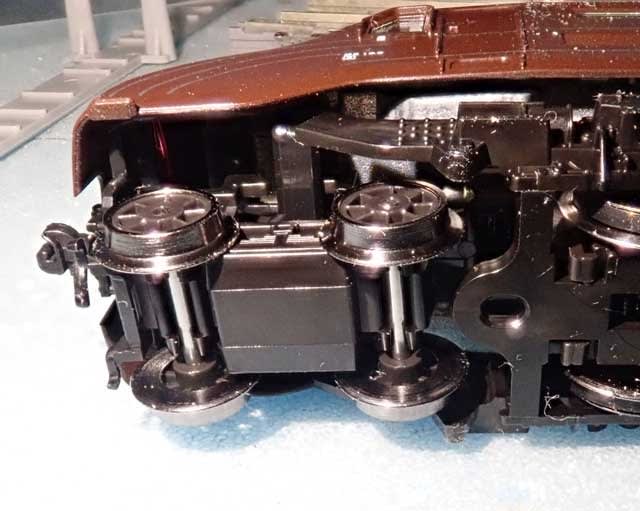

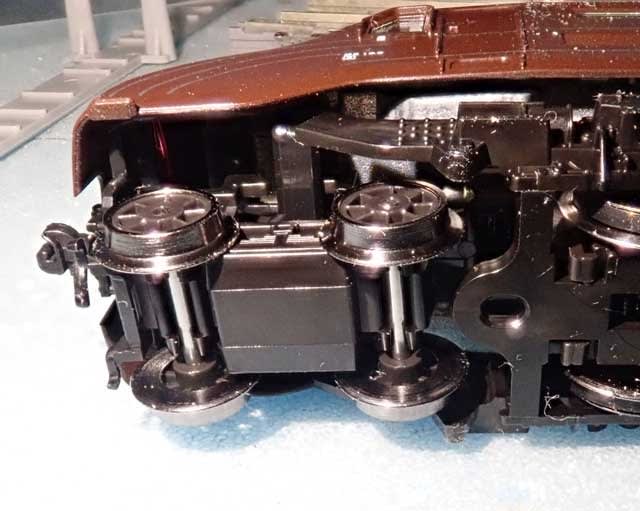

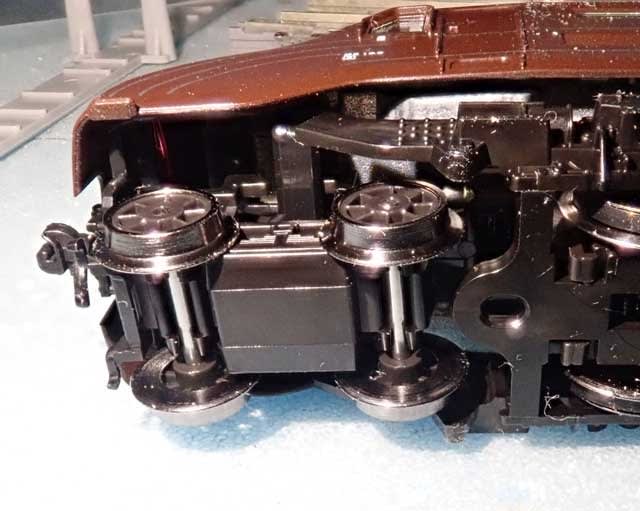

(先輪周りを下から見る。上からワールド・マイクロ・KATOの順です)

今回のテストではKATOの凄さは認識出来ましたが、同時にマイクロの意外な存在意義の高さも十分認識された結果となりました。

レンタルレイアウトは別としても、個人所有のレイアウトでは280Rを切る様な径のカーブを使っている場合も多いでしょうから。

そしてこの件では「模型」と「玩具」のはざま、あるいは「鉄道模型に求められているものは何か」についても少なからず考えさせられたのも確かです。

それについてはいずれ書いてみたいと思います。

このモデルを買う皆さんの中にはお座敷運転にしろ、レイアウト上にしろ何らかの形で「走らせて楽しみたい」というニーズをお持ちの方も多いと思います。

それにEF55のあの先頭形状とあのスカートの深さで最急282Rの曲線をクリアできるスペックに興味を持った方も結構居たのではないかと思います(実はわたしもその一人)

この機関車はその特異な形状ゆえに「走らせるテツドウモケイ」としては設計のハードルが高く(実物ではありえない急曲線の走行を強いられる模型の世界では、台車が大きく回らないとカーブがクリアできない)過去の製品化では各社が独自の工夫を凝らした機構を採用してそれに対応してきた経緯があります。

今回のKATOEF55人気は実車の知名度によるものも無論あるのでしょうが「模型としての独自の機構に惹かれた層」の比率も高かったと思われ、この点でも従来の「実車人気に引っ張られる事が多い鉄道模型」とは異なる様相だったのではないでしょうか?

そこで今回は、事実上の真打として登場したKATOのEF55と他の2社の同型機のカーブ対策の違いを実際に走らせて比べてみたいと思います。

最初にEF55を製品化したのはワールド工芸で当初はキット形式、しかも初期のモデルは外観重視で急カーブのクリアには難がありそうな構成でした。

わたしの手持ち(10年近く前に入線させた中古モデル)はワールドとしては第3世代に当たるもので、ここに来てようやく独自の急カーブ対応機構を装備しています。

特徴はブラスの肉薄なボディの利を生かし、ボディの内部で動力ユニットを左右に横動させる事で先輪部の旋回スペースを稼ぐものの様です。

同時に先輪周りでは先輪に掛かる動力台車のフレームを可動式にして先輪の遊びを稼いでいます。

なお、後方の先輪は動力台車と一体で可動性はあまりありません。

こちらは350R以上のカーブを推奨しているらしいのでうちのレイアウトの一番外の線を走らせました。動力が古い(KATO製らしいですが)事もあって走りはスムーズさを欠きますがそれでも350Rくらいはクリアできます。

ただ、動力ユニットを横動させているせいか「動力台車がカーブで全体に外にはみ出す様な外見になる」のも特徴。また、先台車にカプラーをマウントしているのでカプラーの首振りで通過できるカーブの径が制限される傾向があります。

ここで順番が前後しますが、KATOのEF55を先に紹介します。

KATOの55は事実上足回りをゼロから設計した物の様で、先輪の回転軸を後ろにずらして可動性を広げ、ワールドほどではない物の動力台車の前後左右の可動域も広げている様です。

(併せてプラ製ながらマイクロよりも肉薄なボディ造形を取り入れています)

後方の先輪は動力台車と別に取り付けられ多少は首を振ります。

こちらは推奨の最急曲線である282Rでの試走ですが宣伝に嘘はなく、実にするすると曲がってくれます。併せて動力のスムーズさは3機種中一番。

気になる点を挙げれば上記の駆動系のせいか、カーブではワールドほどでない物の台車の横動が見られ、前と後ろの台車の曲がり方に差が見られる(微妙なものですが後ろの方が大きく曲がっているように見える)事くらいです。

先頭部のカプラーは交換式ですがこちらはボディマウントなのでカプラーで曲がりが制限される事もないでしょう。

また3社中で唯一「動力台車のフレームが一体のまま、先輪の上に被さる造形になっています(実車準拠)」

さて、変則的な順序ですが最後に取り上げるのがマイクロエースの製品。

見た目では一番の奇策を使っているのがここのEF55で、本来二軸の先台車を前後1軸づつに分割。

「前の方の車輪を展示用と走行用で取り換える」形式をとります。

併せて先台車に掛かる動力台車枠を分割・可動式とし先台車の動きを邪魔させない設計です(それゆえに最も実車と異なる見た目の足回りです。ただし同様の台車枠の構造はマイクロほど目立たないというだけで、ワールドも使っています)

また、後方の先輪は動力台車と別体でその可動性もKATO以上に大きく取られています。

ですので先輪を交換した後の見た目は3社の中で一番しんどいものになっています。以前運転会でモジュールレイアウトを走らせたことがありますが、小さな先輪は結構遠くからでも目立ちましたw

と、ここまではマイクロのモデルをくさしてしまいましたが、実は3社の中で一番急カーブに強いのがマイクロなのです。

実験では最も内側の249Rのエンドレスを使いましたが、何の問題もなくクリアできました。

マイクロのみ後方のデッキと先輪が大きく首を振る構造なので、後方からの見た目もそう不自然ではありません。

ただし前から見ると線路から浮き上がった「走行用車輪」が盛大にずれているのも見て取れますがw

1軸だけとはいえ、後方の先台車の上に動力台車のフレームが掛かる構造(EF13辺りと同様)なので流石に140Rは無理でしたが、感覚的には200R近くまでは行けそうです(おそらく見た目はしんどいでしょうが)

この機動性の高さはマイクロの最大のメリットと思います。他社モデルとは造形での見た目もそれほど大きな差はありませんし走行性もそこそこスムーズ。

何より「KATOが曲がれない急カーブがクリアできるEF55」というのは入線範囲が広いという意味では大きなアドバンスに思えます。

(先輪周りを下から見る。上からワールド・マイクロ・KATOの順です)

今回のテストではKATOの凄さは認識出来ましたが、同時にマイクロの意外な存在意義の高さも十分認識された結果となりました。

レンタルレイアウトは別としても、個人所有のレイアウトでは280Rを切る様な径のカーブを使っている場合も多いでしょうから。

そしてこの件では「模型」と「玩具」のはざま、あるいは「鉄道模型に求められているものは何か」についても少なからず考えさせられたのも確かです。

それについてはいずれ書いてみたいと思います。