歩行記録 H30-4-10(火)

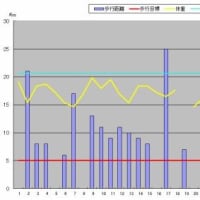

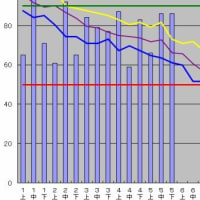

歩行時間:4時間40分 休憩時間:0時間50分 延時間:5時間30分

出発時刻:8時50分 到着時刻:14時20分

歩 数: 21、028歩(推定距離14.51km) GPS距離km

行程表

静居寺 0:25> 林道終点 0:35> 農道出合 0:05> 矢倉山入口 0:35> 田代霊園 0:35> ドウダン原 0:55>

柏原 0:30> 赤松地蔵堂 0:20> 伊太集落 0:20> 国1BP下 0:20> 静居寺

柏原分岐 柏原への山道

満開のドウダンツツジに満足して道を戻れば、直ぐある柏原の分岐で女性が標識を確認していたが大丈夫でしょうか。

ここの標識は行先はしっかり書いてあるし、地図まで付いているので迷う事はないだろと判断して、会釈をしただけで右に下る

柏原の道に入る。

柏原への道は、ほぼ下り状態で道もはっきりしているので快調に歩けるハイキングコースでした。

34号鉄塔 分岐の表示

道が送電線の鉄塔の下を通っていたので鉄の蜘蛛の巣を写しておいた。

道が二俣になった所に〇の上下に矢印の付いた標識が立っていたが、そうかこれはこの先で分岐した道が合流すのだと納得して

進むと、案の定道が合流した所に同じ標識が立っていた。

このような標識は有難く、初めて来た時はこのように道が分岐していると、不安になるのだがこれなら安心して歩けます。

大井川が見えた 水溜り

分岐から木の間の道が続いていたが、40分ほど歩いた所で大井川が見える場所に出た。

大井川に架かっている橋は車も通れる水路橋で、左の端の山は粟ヶ岳とは分かるが、中央の鉄塔のたくさん建っている山の

名前は分かりません。

見晴しの利く場所と道を挟んだ反対側が黒く見えるので覗いてみると、道に沿って細長い水溜りができている。

水溜りと云っても深さもありかなりな物だが、最近これほど水が溜まる雨が降ったかな? 覚えていない。

ヌタ場どころか動物の水飲み場かしら?

ドウダンツツジ ドウダンツツジの群生?

この界隈でドウダンツツジを目にするのは、ドウダン原だけだが(ペンションの付近にもあるが、移植したのではないかな)

理由は何なんだろう。気候はこの辺りなら何処も変わらないので、土質の違いなのかなどと考えながら歩いていると、タイミング

良く白い花が見えた。藪の中に身を入れて確認すると間違いなくドウダンツツジだった。

この辺りもドウダンツツジは群生していたが、何故か花の咲いているのは藪の中で、ドウダンと思われる木が群生している所は

花が付いていない。

柏 原 柏原から大井川

ドウダンが目につき出して直に草の広場に出た。広場の正面に標識もある事からここが柏原だろう。

広場の周りにもトウダンが咲いているのを見ると、この辺りはドウダン原より広い範囲でドウダンが生育しているようです。

眺めも良く広場もあるので、ここのドウダンを保護してやれば、ドウダン原より人気の出る場所になりそうです。

ここから先の道はと、広場からの道を探すと、標識の横から大井川に向かって下る道と、広場の上から南に延びる道があった。

どちらの道にも標識は無いが、多分伊太和里の湯に行くのは南に延びている林を伐採した太い道で、大井川に向かって下る道は

新東名大井川高架の橋桁に出る道だと判断をした。

ベンチに座りしばらくすると女性が一人大井川の方から登ってきた。挨拶をして道を確認すると大井川から登ってきたと言う。

では伊太和里の湯はもう1本の道かと聞くと、 「あの道は歩いた事はないので知らないが、伊太和里の湯に行くには、大井川へ

下る途中に標識のある分岐を行けばよい」 と教えてくれた。

ラッキーです。女性が来なければ南に延びている道を行ってしまいました。しかし何となくもう1本の道にも未練があった。

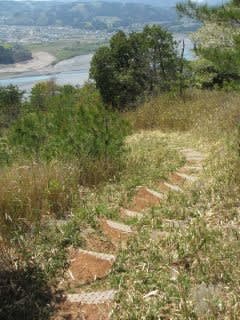

急な階段 新東名がよく見える

大井川に下る道は真中がよく踏まれた赤土の道で、いかにもハイキングコースらしい。

道は直に傾斜はきつくなり階段が現れた。踏板に滑り止めの鋲が付いた階段は延々と下に延びていて、ここを登るのは中々

大変そうです。

こんな急坂があるのじゃぁ柏原がドウダンの名所になっても登る人は増えそうもない、なんて思いながら下るが、ここの階段は

結構歩きやすい。長い階段と云えば大崩山塊の花沢山だが、あの階段は擬木で段差が大きく、しかも水が溜まる範囲が広い

のか土が流されていて、とても階段を歩ける状態ではない。そのため階段横の斜面を歩くようになってしまっている。

その点ここの階段は一人が歩く幅しかないが、段差が低く歩きやすいので斜面には足跡は無い。

こんな階段が増えてくれると有難いな。

標識がある 「伊太」とある

前方に標識があり、正面は 「ハイキングコース入口」 で、鋭角に曲がる方は 「伊太」 になっている。

ここを行けば一気に伊太和里にの湯に行けるだろう鋭角に曲がった。

そう言えばさっきの女性は理解できない事を言っていた。

「分岐を行くとお墓に出るのでそこから温泉に向かうと」 と言っていた。伊太和里の湯で墓と云えば田代霊園んで、今日もその

横を通ってきた。だが霊園は温泉より上にあり、この分岐は温泉よりズーと下だ。温泉を通らずして墓に行ける訳はないので

「お墓は田代霊園ですか?」 と聞くが 「お墓の名前は知らない」 そうだ。だが 「2回歩いた事がある」 そうです。

少しぐらいは疑問が残ったまま歩く方が面白いので、何の不安も無く伊太の道に踏み込んだのだが・・・・・・・・・

ほんの10m行かないで踏み跡が分からなくなってしまった。地形などから見当をつけて先に進んだが、その先にも踏み跡はない。

更に先もと思ったが、ここなら入口にすぐ引き返す事ができると自分に似合わず弱気になって戻る事にした。

まだ入口から少ししか入っていないのに戻る道が分からず、出た所は標識から外れた場所だった。

後日この辺りの山に詳しい人に話を聞くチャンスがあったので、この道の事を聞くと

「柏原南東の尾根方向に「伊太」の道標がありますが、新東名工事で寸断され現在は廃道です。従って柏原から直接伊太へ

下る道は現在ありません。」 との事です。入り込まないで良かったな。

序に静居寺の道も確認すると

「静居寺からの道は沢沿いを進み、沢が左(西)に振れていく手前で沢を渡り小尾根に取り付きます。5、6年前には、壊れた

橋があったと思います。

僅かでアスファルトの農道終点に出て、これを登って行くと茶畑となって244.2三角点に出ます。2万5千分の1地形図の通りです。

薄暗い陰気な道で、ハイキングに使う人は殆どいません。マムシもよく居る場所なので、あまりお薦めのルートではありません。」

私が狙った道もその道だったが、小尾根に延びる道は確認できなかった。多分幾つもあった壊れた橋の一つから延びていた

のだろう。それに確かにあの辺りは湿った感じがする場所で蛇がいてもおかしくなさそうな所だった。

次回の探索は蛇が出なくなる冬に、今度は上から歩いて確認してみます。

新東名が近くなる 黒曜石?

柏原からは随分下に見えていた新東名が同じ高さになってきた。登山口の赤松地蔵尊は近いでしょう。

道に黒い岩石があったが黒曜石だろうか。だが黒曜石は火山岩の一種なのに、この辺りに火山があったとは聞いたことは無い。

以前天城を縦走した時に黒く尖って光る石を拾ったが、後で調べると天城には黒曜石があると知り喜んだことがあった。

黒曜石と云えば、御前崎の “星の糞遺跡” には、縄文時代に信州から持ってきた黒曜石の石器があった。

ここのが黒曜石なら遠い信州から運ばなくて済んだのだから、やはりこれは黒曜石ではないのだろう。

赤松地蔵尊 新東名より下に来た

柏原から約30分でハイキングコース入口の赤松地蔵尊に着いた。境内には登山者の車なのか何台か停まっていたが、此処を

歩く人は柏原かドウダン原をピストンするのだろうか? 余り面白いコースではないな。

私なら赤松地蔵か伊太和里に湯に車を置き、赤松地蔵-柏原-ドウダン原-伊太和里の湯-赤松地蔵の一周コースを歩くだろう。

そうだ来年ドウダンツツジの頃に仲間ウォークのコースにどうだろう。そうなれば伊太和里の湯に車を置こう。

来年の事はどうでも良いが、これから先はどうしよう。もうここまで来てしまえば矢倉山には登る気はしないのでパスとして、

伊太集落から静居寺に行くコース。大井川沿いの県道を国1バイパスまで下って静居寺、あるいは大井川のマラソンコースを

バイパスまで下るコースもできる。

だが大井川沿いの県道は交通量が多いので歩くのは嫌だ。マラソンコースは良いがバイパスに出てからが面倒そうだ。

なら伊太集落に行ってからバイパスに出れば、バイパス横に歩道があるかもしれないのでそれにしよう。

2車線の新東名 矢倉山の岩場が見える

折角下った道を今度は車道を登り返す。本当に下らない事をすると思いながら歩くので疲れは増します。

新東名と同じ高になると標識が見えて、トラックの絵の描いた車線から右に移動しろとなっている。

確かこの区間は110kmの試行区間の筈なのに何故なんだ? その先の車線は2車線しかないのも変だ。

110km区間が2車線や3車線になったりしては、80k制限の大型車と度々合流しなければならないので危険この上もない。

とは言えここは間違いなく2車線になっている。

前方に見える山は登る予定だった矢倉山で、山頂直下の展望台のある岩も見えている。

あそこから見ると新東名が真下に入り込んでいるように見えるが、ここから見ると随分ずれた位置になっていた。

矢倉山登山口 山 藤

矢倉山からは随分離れていると場所に 「⇦矢倉山45分」 の標識が立っていた。今日は矢倉山からここに下る予定だったが、

山頂からここへは下れるが、ここから登るとなるとこの場所が分かり難い場所だ。

ただ矢倉山の標識の横に “玉雲寺墓地” の看板があるので、玉雲寺を探せば何とかなりそうです。

新東名の入口が無い 静居寺の看板

国1バイパス上り線の旗指ICと中央公園までの間を車で走っていると、車線の外側に歩行者用通路が見えるので、今日は

その道を歩こうと思っていた。そこでバイパスに出た所にある橋を渡ったのだが、上り線に行く道は無かった。

家に戻りネットの地図を見ると、私が確認した次の島田市の斎場に行く橋を渡った所から歩行者用の道は延びているようです。

しかも斎場に行く道をズンズン行くと矢倉山入口のある農道の三辻まで続いていた。いつかこの道も歩いてみたいな。

電信柱に静居寺の案内が出てきたが、寺の名前にはルビが振ってあるので助かります。その一方でこの地区名の 「旗指」 は

そのままです。この “旗指” の字をを初めて見て正確に読める人は少ない、いや殆どいないでしょう。

普通に読めば “はたさし” か “はたゆび” だろうが、実際は 「はっさし」 と読むようです。

折角寺の名前に仮名を振ってくれたのだから地名にも振ってほしかったな。

旗指の地名の謂れを書いた案内板がバイパスの近くに立っていたので概略を紹介します。

「永禄11年から天正年間にかけ、徳川・武田の両軍は千葉山智満寺を中心に猛烈な戦火を交え、この付近の社殿仏閣多数を

廃墟と化した。そのころ徳川の軍勢は、この旗指の地に陣営を布き幾本もの旗樴を風に靡かせ武田の軍勢に対抗した家康公は、

この山の丘の森蔭に本営を置いて全軍を指揮した。家康公は肌身離さず奉持していた守護神を今の三寸神社に奉納して戦勝の

祈願をしたと伝えられている。」

ようはこの幟旗を立てた場所が現在の旗指地区なのでしょう。

この案内板の中で気になったのは、永禄11年に武田と徳川が島田で戦ったとあるが、この年は武田軍が今川義元が没して力を

失った駿河に攻め込んで来た、いわゆる “駿河侵攻” の年です。なので武田の敵は力が弱くなったとはいえ今川勢だった筈です。

この地で武田と徳川が戦ったとしたら、金谷の諏訪原城が徳川勢の攻撃で落城した天正3年以降から、藤枝の田中城が矢張り

徳川の攻撃で開城した天正10年の間だと思われます。

とは言え、その当時となると駿河での武田勢は勢いを失っていたので、家康が守護神を神社に奉納して戦勝祈願をしなければ

ならないような戦闘があったとはとても思えません。多分単なる言伝えなのでしょう。

清浄結界橋 無碍門

何とか無事に静居寺に戻る事ができました。

寺の入口にあった惣門より大分下に 「清浄結界橋」 とあり、その横面には静居寺境内と彫られています。

今は車道が走り民家も立っているが、昔はこの辺りは静寂な地であったのでしょう。

次にあった 「無碍門」 は “むげもん” とも読むのでしょうか。意味は? ウーン分かりません。

ムゲで思いつくのは “ムゲにしないで” のムゲだが、こちらのムゲは “無下” と書くらしいので関係なさそうです。

次に思いつくのは “融通無碍” で、こちらの意味は “考え方や行動にとらわれるところがなく自由であること” でした。

ならこの門は “何にもとらわれることない心” になって入る門でしょうか。

鹿背橋 三門禁葷酒

またまた難解な言葉が出てきました。 「鹿背橋」 カノセ橋かカセ橋か、それともシカノセ橋か分からないが何でしょうね。

標石の後ろ側には一段高い石があるがこれが鹿背橋なのでしょうか。

とは言え盛り上がった石の状態が鹿の背中とも思えないし、石橋のまだら模様が鹿の模様に似ているとはもっと思えない。

分かりません。

惣門の前に立っている「三門禁葷酒」 なら “さんもんきんくんしゅ” で意味は寺の中にニンニクのような性のつく食べ物や

酒を持ち込むなという事でしょう。

ウイキペディアに本当かどうか分からないがこんな事が書いてありました。

「『説文解字』(最古の部首別漢字字典)は「葷」を「臭菜也」(臭い野菜。部首は草冠で音は軍)と説明している通り、本来は

ネギ属の植物を指していたが、なまぐさと訓読みする」 となると生臭坊主はここから来ているのでしょうか。

今日の目的の紅白の花は、紅の部分は早すぎたが白は大満足でした。次いで来年の初詣用の道調べも残念ながら静居寺

上の道が分からないままです。これは蛇が出なくなった頃にもう一度挑戦しようかと思っています。

来年の初詣ウォークが “島田一社二山3山” とか “島田一社2山三寺” の表題になれば道探しは成功した事になります。

果たしてどうなるか、マ~来年の事を言うと鬼に笑われてしまうのでこのへんで終わります。

歩行時間:4時間40分 休憩時間:0時間50分 延時間:5時間30分

出発時刻:8時50分 到着時刻:14時20分

歩 数: 21、028歩(推定距離14.51km) GPS距離km

行程表

静居寺 0:25> 林道終点 0:35> 農道出合 0:05> 矢倉山入口 0:35> 田代霊園 0:35> ドウダン原 0:55>

柏原 0:30> 赤松地蔵堂 0:20> 伊太集落 0:20> 国1BP下 0:20> 静居寺

柏原分岐 柏原への山道

満開のドウダンツツジに満足して道を戻れば、直ぐある柏原の分岐で女性が標識を確認していたが大丈夫でしょうか。

ここの標識は行先はしっかり書いてあるし、地図まで付いているので迷う事はないだろと判断して、会釈をしただけで右に下る

柏原の道に入る。

柏原への道は、ほぼ下り状態で道もはっきりしているので快調に歩けるハイキングコースでした。

34号鉄塔 分岐の表示

道が送電線の鉄塔の下を通っていたので鉄の蜘蛛の巣を写しておいた。

道が二俣になった所に〇の上下に矢印の付いた標識が立っていたが、そうかこれはこの先で分岐した道が合流すのだと納得して

進むと、案の定道が合流した所に同じ標識が立っていた。

このような標識は有難く、初めて来た時はこのように道が分岐していると、不安になるのだがこれなら安心して歩けます。

大井川が見えた 水溜り

分岐から木の間の道が続いていたが、40分ほど歩いた所で大井川が見える場所に出た。

大井川に架かっている橋は車も通れる水路橋で、左の端の山は粟ヶ岳とは分かるが、中央の鉄塔のたくさん建っている山の

名前は分かりません。

見晴しの利く場所と道を挟んだ反対側が黒く見えるので覗いてみると、道に沿って細長い水溜りができている。

水溜りと云っても深さもありかなりな物だが、最近これほど水が溜まる雨が降ったかな? 覚えていない。

ヌタ場どころか動物の水飲み場かしら?

ドウダンツツジ ドウダンツツジの群生?

この界隈でドウダンツツジを目にするのは、ドウダン原だけだが(ペンションの付近にもあるが、移植したのではないかな)

理由は何なんだろう。気候はこの辺りなら何処も変わらないので、土質の違いなのかなどと考えながら歩いていると、タイミング

良く白い花が見えた。藪の中に身を入れて確認すると間違いなくドウダンツツジだった。

この辺りもドウダンツツジは群生していたが、何故か花の咲いているのは藪の中で、ドウダンと思われる木が群生している所は

花が付いていない。

柏 原 柏原から大井川

ドウダンが目につき出して直に草の広場に出た。広場の正面に標識もある事からここが柏原だろう。

広場の周りにもトウダンが咲いているのを見ると、この辺りはドウダン原より広い範囲でドウダンが生育しているようです。

眺めも良く広場もあるので、ここのドウダンを保護してやれば、ドウダン原より人気の出る場所になりそうです。

ここから先の道はと、広場からの道を探すと、標識の横から大井川に向かって下る道と、広場の上から南に延びる道があった。

どちらの道にも標識は無いが、多分伊太和里の湯に行くのは南に延びている林を伐採した太い道で、大井川に向かって下る道は

新東名大井川高架の橋桁に出る道だと判断をした。

ベンチに座りしばらくすると女性が一人大井川の方から登ってきた。挨拶をして道を確認すると大井川から登ってきたと言う。

では伊太和里の湯はもう1本の道かと聞くと、 「あの道は歩いた事はないので知らないが、伊太和里の湯に行くには、大井川へ

下る途中に標識のある分岐を行けばよい」 と教えてくれた。

ラッキーです。女性が来なければ南に延びている道を行ってしまいました。しかし何となくもう1本の道にも未練があった。

急な階段 新東名がよく見える

大井川に下る道は真中がよく踏まれた赤土の道で、いかにもハイキングコースらしい。

道は直に傾斜はきつくなり階段が現れた。踏板に滑り止めの鋲が付いた階段は延々と下に延びていて、ここを登るのは中々

大変そうです。

こんな急坂があるのじゃぁ柏原がドウダンの名所になっても登る人は増えそうもない、なんて思いながら下るが、ここの階段は

結構歩きやすい。長い階段と云えば大崩山塊の花沢山だが、あの階段は擬木で段差が大きく、しかも水が溜まる範囲が広い

のか土が流されていて、とても階段を歩ける状態ではない。そのため階段横の斜面を歩くようになってしまっている。

その点ここの階段は一人が歩く幅しかないが、段差が低く歩きやすいので斜面には足跡は無い。

こんな階段が増えてくれると有難いな。

標識がある 「伊太」とある

前方に標識があり、正面は 「ハイキングコース入口」 で、鋭角に曲がる方は 「伊太」 になっている。

ここを行けば一気に伊太和里にの湯に行けるだろう鋭角に曲がった。

そう言えばさっきの女性は理解できない事を言っていた。

「分岐を行くとお墓に出るのでそこから温泉に向かうと」 と言っていた。伊太和里の湯で墓と云えば田代霊園んで、今日もその

横を通ってきた。だが霊園は温泉より上にあり、この分岐は温泉よりズーと下だ。温泉を通らずして墓に行ける訳はないので

「お墓は田代霊園ですか?」 と聞くが 「お墓の名前は知らない」 そうだ。だが 「2回歩いた事がある」 そうです。

少しぐらいは疑問が残ったまま歩く方が面白いので、何の不安も無く伊太の道に踏み込んだのだが・・・・・・・・・

ほんの10m行かないで踏み跡が分からなくなってしまった。地形などから見当をつけて先に進んだが、その先にも踏み跡はない。

更に先もと思ったが、ここなら入口にすぐ引き返す事ができると自分に似合わず弱気になって戻る事にした。

まだ入口から少ししか入っていないのに戻る道が分からず、出た所は標識から外れた場所だった。

後日この辺りの山に詳しい人に話を聞くチャンスがあったので、この道の事を聞くと

「柏原南東の尾根方向に「伊太」の道標がありますが、新東名工事で寸断され現在は廃道です。従って柏原から直接伊太へ

下る道は現在ありません。」 との事です。入り込まないで良かったな。

序に静居寺の道も確認すると

「静居寺からの道は沢沿いを進み、沢が左(西)に振れていく手前で沢を渡り小尾根に取り付きます。5、6年前には、壊れた

橋があったと思います。

僅かでアスファルトの農道終点に出て、これを登って行くと茶畑となって244.2三角点に出ます。2万5千分の1地形図の通りです。

薄暗い陰気な道で、ハイキングに使う人は殆どいません。マムシもよく居る場所なので、あまりお薦めのルートではありません。」

私が狙った道もその道だったが、小尾根に延びる道は確認できなかった。多分幾つもあった壊れた橋の一つから延びていた

のだろう。それに確かにあの辺りは湿った感じがする場所で蛇がいてもおかしくなさそうな所だった。

次回の探索は蛇が出なくなる冬に、今度は上から歩いて確認してみます。

新東名が近くなる 黒曜石?

柏原からは随分下に見えていた新東名が同じ高さになってきた。登山口の赤松地蔵尊は近いでしょう。

道に黒い岩石があったが黒曜石だろうか。だが黒曜石は火山岩の一種なのに、この辺りに火山があったとは聞いたことは無い。

以前天城を縦走した時に黒く尖って光る石を拾ったが、後で調べると天城には黒曜石があると知り喜んだことがあった。

黒曜石と云えば、御前崎の “星の糞遺跡” には、縄文時代に信州から持ってきた黒曜石の石器があった。

ここのが黒曜石なら遠い信州から運ばなくて済んだのだから、やはりこれは黒曜石ではないのだろう。

赤松地蔵尊 新東名より下に来た

柏原から約30分でハイキングコース入口の赤松地蔵尊に着いた。境内には登山者の車なのか何台か停まっていたが、此処を

歩く人は柏原かドウダン原をピストンするのだろうか? 余り面白いコースではないな。

私なら赤松地蔵か伊太和里に湯に車を置き、赤松地蔵-柏原-ドウダン原-伊太和里の湯-赤松地蔵の一周コースを歩くだろう。

そうだ来年ドウダンツツジの頃に仲間ウォークのコースにどうだろう。そうなれば伊太和里の湯に車を置こう。

来年の事はどうでも良いが、これから先はどうしよう。もうここまで来てしまえば矢倉山には登る気はしないのでパスとして、

伊太集落から静居寺に行くコース。大井川沿いの県道を国1バイパスまで下って静居寺、あるいは大井川のマラソンコースを

バイパスまで下るコースもできる。

だが大井川沿いの県道は交通量が多いので歩くのは嫌だ。マラソンコースは良いがバイパスに出てからが面倒そうだ。

なら伊太集落に行ってからバイパスに出れば、バイパス横に歩道があるかもしれないのでそれにしよう。

2車線の新東名 矢倉山の岩場が見える

折角下った道を今度は車道を登り返す。本当に下らない事をすると思いながら歩くので疲れは増します。

新東名と同じ高になると標識が見えて、トラックの絵の描いた車線から右に移動しろとなっている。

確かこの区間は110kmの試行区間の筈なのに何故なんだ? その先の車線は2車線しかないのも変だ。

110km区間が2車線や3車線になったりしては、80k制限の大型車と度々合流しなければならないので危険この上もない。

とは言えここは間違いなく2車線になっている。

前方に見える山は登る予定だった矢倉山で、山頂直下の展望台のある岩も見えている。

あそこから見ると新東名が真下に入り込んでいるように見えるが、ここから見ると随分ずれた位置になっていた。

矢倉山登山口 山 藤

矢倉山からは随分離れていると場所に 「⇦矢倉山45分」 の標識が立っていた。今日は矢倉山からここに下る予定だったが、

山頂からここへは下れるが、ここから登るとなるとこの場所が分かり難い場所だ。

ただ矢倉山の標識の横に “玉雲寺墓地” の看板があるので、玉雲寺を探せば何とかなりそうです。

新東名の入口が無い 静居寺の看板

国1バイパス上り線の旗指ICと中央公園までの間を車で走っていると、車線の外側に歩行者用通路が見えるので、今日は

その道を歩こうと思っていた。そこでバイパスに出た所にある橋を渡ったのだが、上り線に行く道は無かった。

家に戻りネットの地図を見ると、私が確認した次の島田市の斎場に行く橋を渡った所から歩行者用の道は延びているようです。

しかも斎場に行く道をズンズン行くと矢倉山入口のある農道の三辻まで続いていた。いつかこの道も歩いてみたいな。

電信柱に静居寺の案内が出てきたが、寺の名前にはルビが振ってあるので助かります。その一方でこの地区名の 「旗指」 は

そのままです。この “旗指” の字をを初めて見て正確に読める人は少ない、いや殆どいないでしょう。

普通に読めば “はたさし” か “はたゆび” だろうが、実際は 「はっさし」 と読むようです。

折角寺の名前に仮名を振ってくれたのだから地名にも振ってほしかったな。

旗指の地名の謂れを書いた案内板がバイパスの近くに立っていたので概略を紹介します。

「永禄11年から天正年間にかけ、徳川・武田の両軍は千葉山智満寺を中心に猛烈な戦火を交え、この付近の社殿仏閣多数を

廃墟と化した。そのころ徳川の軍勢は、この旗指の地に陣営を布き幾本もの旗樴を風に靡かせ武田の軍勢に対抗した家康公は、

この山の丘の森蔭に本営を置いて全軍を指揮した。家康公は肌身離さず奉持していた守護神を今の三寸神社に奉納して戦勝の

祈願をしたと伝えられている。」

ようはこの幟旗を立てた場所が現在の旗指地区なのでしょう。

この案内板の中で気になったのは、永禄11年に武田と徳川が島田で戦ったとあるが、この年は武田軍が今川義元が没して力を

失った駿河に攻め込んで来た、いわゆる “駿河侵攻” の年です。なので武田の敵は力が弱くなったとはいえ今川勢だった筈です。

この地で武田と徳川が戦ったとしたら、金谷の諏訪原城が徳川勢の攻撃で落城した天正3年以降から、藤枝の田中城が矢張り

徳川の攻撃で開城した天正10年の間だと思われます。

とは言え、その当時となると駿河での武田勢は勢いを失っていたので、家康が守護神を神社に奉納して戦勝祈願をしなければ

ならないような戦闘があったとはとても思えません。多分単なる言伝えなのでしょう。

清浄結界橋 無碍門

何とか無事に静居寺に戻る事ができました。

寺の入口にあった惣門より大分下に 「清浄結界橋」 とあり、その横面には静居寺境内と彫られています。

今は車道が走り民家も立っているが、昔はこの辺りは静寂な地であったのでしょう。

次にあった 「無碍門」 は “むげもん” とも読むのでしょうか。意味は? ウーン分かりません。

ムゲで思いつくのは “ムゲにしないで” のムゲだが、こちらのムゲは “無下” と書くらしいので関係なさそうです。

次に思いつくのは “融通無碍” で、こちらの意味は “考え方や行動にとらわれるところがなく自由であること” でした。

ならこの門は “何にもとらわれることない心” になって入る門でしょうか。

鹿背橋 三門禁葷酒

またまた難解な言葉が出てきました。 「鹿背橋」 カノセ橋かカセ橋か、それともシカノセ橋か分からないが何でしょうね。

標石の後ろ側には一段高い石があるがこれが鹿背橋なのでしょうか。

とは言え盛り上がった石の状態が鹿の背中とも思えないし、石橋のまだら模様が鹿の模様に似ているとはもっと思えない。

分かりません。

惣門の前に立っている「三門禁葷酒」 なら “さんもんきんくんしゅ” で意味は寺の中にニンニクのような性のつく食べ物や

酒を持ち込むなという事でしょう。

ウイキペディアに本当かどうか分からないがこんな事が書いてありました。

「『説文解字』(最古の部首別漢字字典)は「葷」を「臭菜也」(臭い野菜。部首は草冠で音は軍)と説明している通り、本来は

ネギ属の植物を指していたが、なまぐさと訓読みする」 となると生臭坊主はここから来ているのでしょうか。

今日の目的の紅白の花は、紅の部分は早すぎたが白は大満足でした。次いで来年の初詣用の道調べも残念ながら静居寺

上の道が分からないままです。これは蛇が出なくなった頃にもう一度挑戦しようかと思っています。

来年の初詣ウォークが “島田一社二山3山” とか “島田一社2山三寺” の表題になれば道探しは成功した事になります。

果たしてどうなるか、マ~来年の事を言うと鬼に笑われてしまうのでこのへんで終わります。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます