歩行記録 H28-11-29(火)

歩行時間:6時間45分 休憩時間:1時間35分 延時間:8時間20分

出発時刻:8時10分 到着時刻:16時30分

歩 数: 37、494歩(推定距離26.6km) GPS距離24.8km

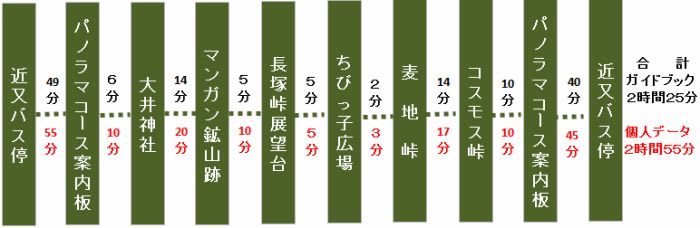

行程表

藤枝総合病院バス停 0:05> 登山道入口 0:45> 六合合流 0:45> 山道入口 0:15> 心岳寺出合 0:30> 心岳寺 0:45>

心岳寺出合 0:50> 双子山 0:50> 中山バス停 1:10> 谷稲葉IC前 0:50> 藤枝駅

藤枝市のハイキングコースの調査のため双子山に行ってきました。

双子山にはこれまでも数え切れないほど来ているが、不思議と藤枝側から登る事は少ない。

今回登った駿河台からのコースも、数年前に歩いたとき余りの蜘蛛の巣の多さに閉口してしまい、以後は六合駅からのコースを歩く

ようになってしまった。

また、心岳寺のコースも1度ピストンで登ったが、出発地の心岳寺が駅より遠いのでその後は歩いていない。

更に中山コースに至っては、そのコースを歩くメリットを感じなくて一度も歩いていなかった。

そんなわけで元気な頃の歩行データしかなく、また道の状態の確認もあって3コースを一度に歩く事にしました。

藤枝市のハイキング案内では、駿河台コースと心岳寺コースを登りとして、中山コースを下りとして紹介している。

そこで今回は駿河台を出発して心岳寺出合から心岳寺に下り、再度出合まで戻って双子山に登る。そして中山に下って、時間的

余裕があれば、前回見つけた 「峠の地蔵」 の “嶺の道” を探してみようと思っています。

県営西団地(他山道入口の標識) 登山道入口

ハイキングの案内の通り藤枝総合病院までバスを利用した。その楽な事、楽な事。病みつきになってしまいそうです。

登山口は病院から更に車道を直進した二つ目のアパートの入口に 「双子山遊歩道➜」 の標識が建っていた。だが標識は小さく

あまり目立たないので注意が必要です。その標識に従いアパートの間の中庭を進むと、山の付根に大きな案内板が建っています。

但しこの案内板は名前こそ “双子山コース案内図” とあるものの、殆ど用をなさないような代物でした。

団地裏の登山道 展望台より藤枝市街

登山道に入ると早速階段になるが良く手入れがされていて、まさに “遊歩道” の名の通りです。

階段が終わった所に展望台が設けられていて藤枝市街が眺められるようになっていました。

あの小屋を目指して ゴルフ場

団地のすぐ裏なのに快適な山道が続いていて、蜘蛛巣もないので気分は良好です。

林道に合流して上に向かって歩いて行くと分岐があります。始めてここに来た時は、分からないまま分岐を上に向かって歩いて

失敗してしまったが、2回目の時は林道途中の草叢に埋もれて朽ち始めていた道標を持ち出して分岐点に置いてきた。

あれから数年経っているが、あの道標はどうなっているか・・・・・

一見したところ見当たらない。再度丁寧に探すと、草の下に隠れていた道標があったので、それを草の上に移動しておきました。

こんな風に書くと以後も道に不安を感じさせてしまいそうだが、そんな事はありません。駿河台コースで迷うのはここだけです。

後は山頂までまで要所要所には道標があるので迷う事はありません。

因みにその分岐点の前から右手の奥に作業小屋が見えてきます。登山道はこの小屋の後ろを入るので小屋を目指してください。

分岐した後の林道からは左側にゴルフ場が見えています。

山道3種

余りに蜘蛛の巣が多くて敬遠していた道だったが、今日は思った以上に歩き易かった。

大崩山塊が見えた 手にしたくなるミカン

眼の毒が始まります。私は公徳心が薄いのか、こんな物を見ると手を出したくてたまらなくなります。

今日も自分を抑えるのに大変でした。

切通しの先は六合からの合流部 合流部からの西の眺め

切通しの先が明るく開けていた。あそこが島田の六合駅からの道との合流部だろう。

最近は双子山には殆どの六合からの道を利用しているが、そのメリットは眺めが良い事と、山を下ったあと駅までが近い事。

デメリットは道の全てが舗装された農道と云う事だが、私にはメリットの方が勝っていた。

一方駿河台コースは、久し振りに歩いて歩きやすく気持ちの良い道だと再認識したし、駅から離れているが本数の多い病院への

バスを利用すれば解決できそうだ。これからは蜘蛛の巣が無いときは駿河台コースも利用しよう。

農道から藤枝・焼津市街 登山道の分岐

西側の景色を眺められたのは合流部付近だけで、その後は東側の景色が見えてくる。

合流部から10分も行くと道が3本に分かれている。登山道は左の細い道だが勿論道標はあるので心配はない。

林道から山道入口 傾斜が強くなった山道

この農道歩きが長い。景色も見えずただひたすら歩くのみなので飽きてくる。

途中10mほど道が細くて車が通れなくなる所があるが、崩れた気配はないので当初から農道は無かったようだ。

ではなぜ前後に道は延びているのだろう? ここを歩くたびに感じる疑問だった。

その細い道から暫く行くと道の左右に道標が建っている山道の入口に出る。そこでやっと長かった農道ともお別れだ。

心岳寺からの合流地点 地蔵尊

自然林の中の道は今日一番の登りだが、そこを越せば心岳寺との出合に着く。双子山はここを右折して登っていくが、心岳寺は

左折して下って行く。そのなだらかな道を5分も下ると 「段の地蔵尊」 が安置されている。

“段” の地名は “山犬段” など山地では時々聞く名前だが、意味は 「尾根の広くなった場所」 らしい。この地蔵が安置されている

場所も平になっていて “段” に間違いなさそうだ。でも “段” だけとはズバリ過ぎてで味気ない。ならば 「地蔵段」 とでもしたいが

“地蔵段の地蔵尊” ではくど過ぎていただけないな。

先月高尾山の帰りに心岳寺上の 「峠の地蔵」 を見たが、地蔵の案内板に 「地蔵の舟形には、左千葉道・右高根道の表示があり、

心岳寺の修行僧が越えた峠道」 とあった。

ならここの地蔵も千葉山に抜ける道だろうと文字を探したが無かった。でもやはりこの地蔵は千葉山への道しるべだと思う。

心岳寺への道 心岳寺の墓地が見えた

地蔵から道は下り坂になり、折角登ったのに何とも馬鹿らしいと思ったが、調査だから仕方ないと、自分を慰めながら下った。

道は太くなり舗装はされていないが農道のようで、駿河台の道に比べ随分農道が上まで来ている。などと思っていると民家風な

建物も現れて道は舗装された農道になった。

放置された茶畑が続き、やがて手入れをされている茶畑が出てくると下に墓地が見えてきた。多分心岳寺の墓地なのだろう。

花の咲いた茶畑 茶の花

普通茶畑の花はチラホラ程度か、咲いていない方が多い。だがここの茶畑では花が沢山咲いていて、しかもその花が大きい。

以前読んだか聞いたかした話で、茶の木は挿し木で増やすので花や実はいらないと聞いた事がある。また農家の人が実ををもいで

いるのも見た事がある。なのにこの茶畑では大きな花を咲かせ放題にしている。栄養充分なのか、それとも実生で育てる種を栽培

しているのか? 聞いてみたいが辺りには人はいない。

今日も登山道入口からは、人の姿を見ない貸切の山が続いている。

心岳寺はもうすぐだ 心岳寺

時々心岳寺が見えていたので道標も気にならないで歩いてしまった。それが登り返す時に失敗の元となるとは・・・・・・

心岳寺の定規筋の塀が見える。この謂れも聞きたいが寺の境内は無人だった。

歩行時間:6時間45分 休憩時間:1時間35分 延時間:8時間20分

出発時刻:8時10分 到着時刻:16時30分

歩 数: 37、494歩(推定距離26.6km) GPS距離24.8km

行程表

藤枝総合病院バス停 0:05> 登山道入口 0:45> 六合合流 0:45> 山道入口 0:15> 心岳寺出合 0:30> 心岳寺 0:45>

心岳寺出合 0:50> 双子山 0:50> 中山バス停 1:10> 谷稲葉IC前 0:50> 藤枝駅

藤枝市のハイキングコースの調査のため双子山に行ってきました。

双子山にはこれまでも数え切れないほど来ているが、不思議と藤枝側から登る事は少ない。

今回登った駿河台からのコースも、数年前に歩いたとき余りの蜘蛛の巣の多さに閉口してしまい、以後は六合駅からのコースを歩く

ようになってしまった。

また、心岳寺のコースも1度ピストンで登ったが、出発地の心岳寺が駅より遠いのでその後は歩いていない。

更に中山コースに至っては、そのコースを歩くメリットを感じなくて一度も歩いていなかった。

そんなわけで元気な頃の歩行データしかなく、また道の状態の確認もあって3コースを一度に歩く事にしました。

藤枝市のハイキング案内では、駿河台コースと心岳寺コースを登りとして、中山コースを下りとして紹介している。

そこで今回は駿河台を出発して心岳寺出合から心岳寺に下り、再度出合まで戻って双子山に登る。そして中山に下って、時間的

余裕があれば、前回見つけた 「峠の地蔵」 の “嶺の道” を探してみようと思っています。

県営西団地(他山道入口の標識) 登山道入口

ハイキングの案内の通り藤枝総合病院までバスを利用した。その楽な事、楽な事。病みつきになってしまいそうです。

登山口は病院から更に車道を直進した二つ目のアパートの入口に 「双子山遊歩道➜」 の標識が建っていた。だが標識は小さく

あまり目立たないので注意が必要です。その標識に従いアパートの間の中庭を進むと、山の付根に大きな案内板が建っています。

但しこの案内板は名前こそ “双子山コース案内図” とあるものの、殆ど用をなさないような代物でした。

団地裏の登山道 展望台より藤枝市街

登山道に入ると早速階段になるが良く手入れがされていて、まさに “遊歩道” の名の通りです。

階段が終わった所に展望台が設けられていて藤枝市街が眺められるようになっていました。

あの小屋を目指して ゴルフ場

団地のすぐ裏なのに快適な山道が続いていて、蜘蛛巣もないので気分は良好です。

林道に合流して上に向かって歩いて行くと分岐があります。始めてここに来た時は、分からないまま分岐を上に向かって歩いて

失敗してしまったが、2回目の時は林道途中の草叢に埋もれて朽ち始めていた道標を持ち出して分岐点に置いてきた。

あれから数年経っているが、あの道標はどうなっているか・・・・・

一見したところ見当たらない。再度丁寧に探すと、草の下に隠れていた道標があったので、それを草の上に移動しておきました。

こんな風に書くと以後も道に不安を感じさせてしまいそうだが、そんな事はありません。駿河台コースで迷うのはここだけです。

後は山頂までまで要所要所には道標があるので迷う事はありません。

因みにその分岐点の前から右手の奥に作業小屋が見えてきます。登山道はこの小屋の後ろを入るので小屋を目指してください。

分岐した後の林道からは左側にゴルフ場が見えています。

山道3種

余りに蜘蛛の巣が多くて敬遠していた道だったが、今日は思った以上に歩き易かった。

大崩山塊が見えた 手にしたくなるミカン

眼の毒が始まります。私は公徳心が薄いのか、こんな物を見ると手を出したくてたまらなくなります。

今日も自分を抑えるのに大変でした。

切通しの先は六合からの合流部 合流部からの西の眺め

切通しの先が明るく開けていた。あそこが島田の六合駅からの道との合流部だろう。

最近は双子山には殆どの六合からの道を利用しているが、そのメリットは眺めが良い事と、山を下ったあと駅までが近い事。

デメリットは道の全てが舗装された農道と云う事だが、私にはメリットの方が勝っていた。

一方駿河台コースは、久し振りに歩いて歩きやすく気持ちの良い道だと再認識したし、駅から離れているが本数の多い病院への

バスを利用すれば解決できそうだ。これからは蜘蛛の巣が無いときは駿河台コースも利用しよう。

農道から藤枝・焼津市街 登山道の分岐

西側の景色を眺められたのは合流部付近だけで、その後は東側の景色が見えてくる。

合流部から10分も行くと道が3本に分かれている。登山道は左の細い道だが勿論道標はあるので心配はない。

林道から山道入口 傾斜が強くなった山道

この農道歩きが長い。景色も見えずただひたすら歩くのみなので飽きてくる。

途中10mほど道が細くて車が通れなくなる所があるが、崩れた気配はないので当初から農道は無かったようだ。

ではなぜ前後に道は延びているのだろう? ここを歩くたびに感じる疑問だった。

その細い道から暫く行くと道の左右に道標が建っている山道の入口に出る。そこでやっと長かった農道ともお別れだ。

心岳寺からの合流地点 地蔵尊

自然林の中の道は今日一番の登りだが、そこを越せば心岳寺との出合に着く。双子山はここを右折して登っていくが、心岳寺は

左折して下って行く。そのなだらかな道を5分も下ると 「段の地蔵尊」 が安置されている。

“段” の地名は “山犬段” など山地では時々聞く名前だが、意味は 「尾根の広くなった場所」 らしい。この地蔵が安置されている

場所も平になっていて “段” に間違いなさそうだ。でも “段” だけとはズバリ過ぎてで味気ない。ならば 「地蔵段」 とでもしたいが

“地蔵段の地蔵尊” ではくど過ぎていただけないな。

先月高尾山の帰りに心岳寺上の 「峠の地蔵」 を見たが、地蔵の案内板に 「地蔵の舟形には、左千葉道・右高根道の表示があり、

心岳寺の修行僧が越えた峠道」 とあった。

ならここの地蔵も千葉山に抜ける道だろうと文字を探したが無かった。でもやはりこの地蔵は千葉山への道しるべだと思う。

心岳寺への道 心岳寺の墓地が見えた

地蔵から道は下り坂になり、折角登ったのに何とも馬鹿らしいと思ったが、調査だから仕方ないと、自分を慰めながら下った。

道は太くなり舗装はされていないが農道のようで、駿河台の道に比べ随分農道が上まで来ている。などと思っていると民家風な

建物も現れて道は舗装された農道になった。

放置された茶畑が続き、やがて手入れをされている茶畑が出てくると下に墓地が見えてきた。多分心岳寺の墓地なのだろう。

花の咲いた茶畑 茶の花

普通茶畑の花はチラホラ程度か、咲いていない方が多い。だがここの茶畑では花が沢山咲いていて、しかもその花が大きい。

以前読んだか聞いたかした話で、茶の木は挿し木で増やすので花や実はいらないと聞いた事がある。また農家の人が実ををもいで

いるのも見た事がある。なのにこの茶畑では大きな花を咲かせ放題にしている。栄養充分なのか、それとも実生で育てる種を栽培

しているのか? 聞いてみたいが辺りには人はいない。

今日も登山道入口からは、人の姿を見ない貸切の山が続いている。

心岳寺はもうすぐだ 心岳寺

時々心岳寺が見えていたので道標も気にならないで歩いてしまった。それが登り返す時に失敗の元となるとは・・・・・・

心岳寺の定規筋の塀が見える。この謂れも聞きたいが寺の境内は無人だった。