今年の6月に知人のMさんの案内で小笠山に登ったとき話が出た「六枚屏風」が気になっていたので行ってきました。

六枚屏風とは砂利含みの山が雨水等によって浸食され、巾1m弱、高さは十数m、奥行きが30m程のチムニー状の沢のようですが、案内標識もなく分りにくい所にあるようです。

実際行ってみると確かに標識も無く予備知識がなければ見落としてしまいそうな場所にありましたが、そこは低山の小笠山にこんな奇観があるとは信じられない眺めでした。

大体小笠山自体は掛川駅からも近く、標高も264mしかない低山とも呼べないような山ですが、その谷は深く痩せ尾根が連続しており、谷底を覗き込むと身震いしてしまう程です。

しかしハイキングコースの山道はしっかりしていて、分岐点にも標識が完備されいるので迷う心配はありません。

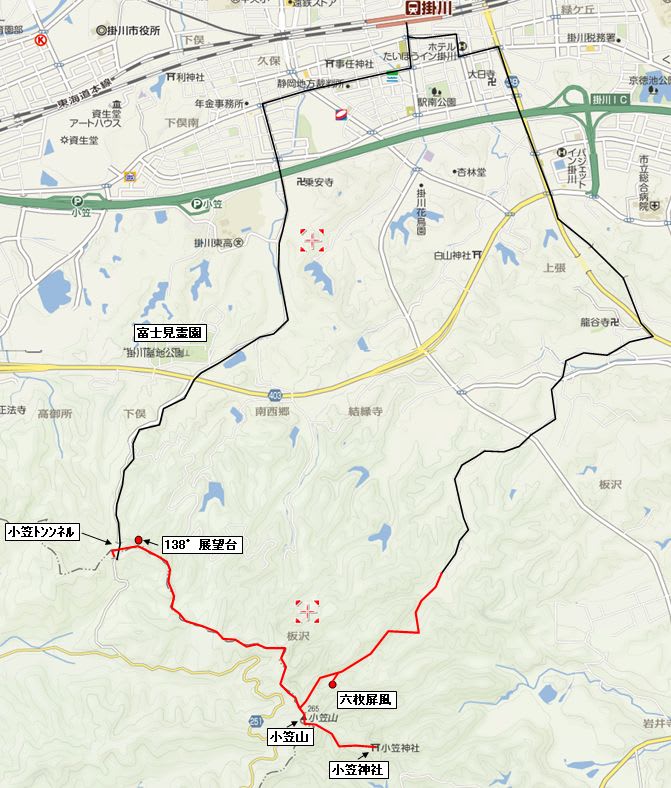

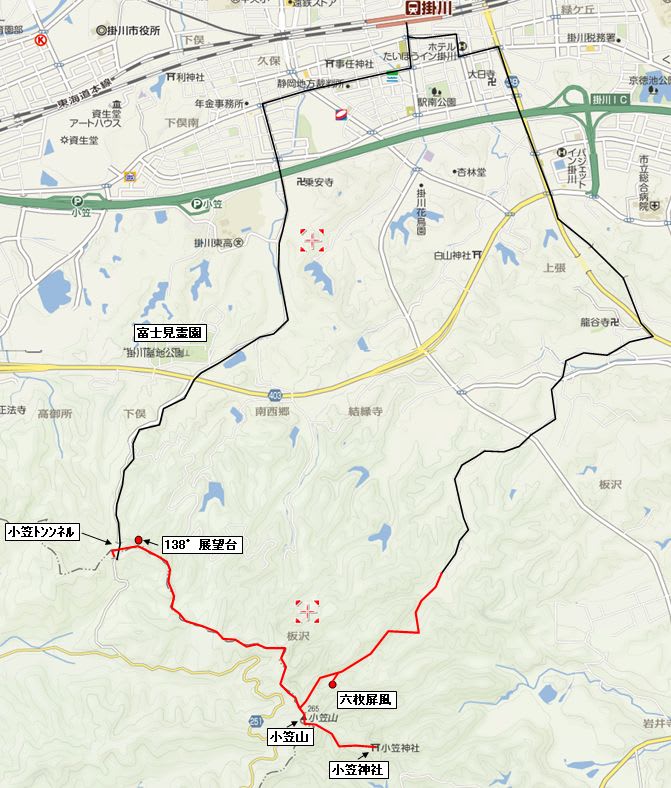

今回歩いたコースは六枚屏風をメインに138°展望台と小笠神社を加えたコースでしたが、少々距離が短くて13kmしかありませんでした。それでもこのコースは小笠山の魅力が一杯詰まったコースだと思います。

小笠山ルート図

掛川駅 ― 富士見霊園 ― 小笠トンネル ― 138°展望台 ― 小笠山 ― 小笠神社 ― 小笠山

30分 20 8 45 10 10

― 六枚屏風 ― 農道出合 ― 県道38号 ― 掛川駅

10 25 40 20分

今回はこのブログを見ている方に是非歩いてほしいので道案内をメインに報告します。

掛川駅南口(新幹線側)を下車し、駅前にあるグランドホテル前を通り次の交差点を右折する。

ガソリンスタンドのある交差点を直進し次の信号を左折する。道路標識に「富士見霊園」の案内がある。

東名高速のガードを潜り、少し行くと右側に掛川東高校が見えてくる。そのまま道なりに坂道を登っていくと

ハイキングコース案内板 富士見霊園入口

今度は左に小笠山ハイキングコースの案内板が立っているが、今回をそれを無視して車道を直進する。

駅から30分ほどで富士見霊園に到着。ここにはトイレがあるので利用すると良い。

さらに霊園内には入らず車道を直進すると県道403号の信号に出る。そのまま県道を横断し更に急になった

車道を南へと進んでいく。

この道は車の量は少ないが、たまに下ってくる車はスピードが出ているので道端を歩く等充分に注意してください。

小笠トンネル ハイキングコース入口

前方にトンネルが見えて来たら今日最大の急登はすでに終りで、あとは快適な尾根歩きになります。

トンネルを抜けて南に出たら右側にある「ごみ捨て禁止」の看板と虎テープを張ってある所から山道に入る。

そこにはハイキングコースの案内板も無く、少し不安も感じたが、このロープはゴミ捨ての人の進入禁止だと勝手に解釈してロープ脇から山道に入った。

すぐ尾根に出ると、そこには「←法多山・エコパ 小笠山→」の案内標識が立っていた。これで一安心。序に正面を覗き込むと急斜面というか崖になっている。なぜこんな崖?と少々腑に落ちなかった。

「ここは東経138°線上」「日本を東西に分ける中心線です」の看板が立っていた。

東経138°が日本の中心かどうかは知らないが、このあたりが東経138°である事は国土地理院の地図で確認したから間違いないようだ。案内板には138°線が小笠山から諏訪湖を通り上越市に抜けるイラストも描いてあった。

その案内板を過ぎると右側に「展望台」の標識が立っているので見落とさないで必ず寄ってください。

その「138°展望台」からはご覧のように掛川や袋井の市街が一望でき、その背後には遠州の山々が見えました。天候に恵まれれば南アルプスや富士山も見えるそうです。しかし今日は残念ながら富士山は見えません。天気は良いのですが遠くが霞んでしまっていました。

日本の中心線から138°展望台と名付けたのだろうが、視界が180度あるから180°展望台でも良さそうな気がした。

展望台からは小笠神社や小笠山の道標に従い尾根道を行く。途中何ヶ所か分岐があるがそれぞれに道標があり迷う心配はない。感じの良い山道が続くが道の東(左)側は崖になっているので注意が必要だ。

こんな看板もあり、余りの痩せ尾根にはこんな橋もついていた。

何故小笠山は低山なのに急峻な崖が多くあるのか気になったので調べてみるた。以下受売りで紹介すると。

「日本列島がまだ大陸と陸続きだった100万年以上昔、海の底だった海底には泥層の堆積物(掛川層群)が溜まっていった。その後この辺りが隆起して陸地になると、大井川が流れ出し上流から運ばれた土砂が堆積して小笠層群(石が地層の中にある)となった。長い年月の間に気候や地殻変動、地震などにより隆起や侵食を繰り返して現在の小笠山がつくられた。北東側に分布する掛川層群は侵蝕されやすいため急峻な崖となり、南西側に広がる小笠層群は比較的固い礫層のため、ゆるかな傾斜となっている」

スーと読めば何となく納得してしまうが、南西側に大井川の砂利が溜まり北東側には砂利が無い理由が今一納得できない。現在の大井川は小笠山の東を流れているのだから北東側に砂利が溜まるはずなのに?

若しかすると大井川でなく西を流れている天竜川がこの地を流れていたのではないか?などと疑問を感じてしまった。

砂利の層が剥き出している

静岡の低山といえば山の麓はお茶やミカンが栽培され、上の方は杉や桧が山頂まで植林されている山が多い。だがこの小笠山はトンネルを潜り山道になってからは人工的に植栽されている物はなかった。これも山が急峻なため市街地から近く、さらに標高も低いのに開発されなかった理由だろう。お陰でこうして自然林の中を気持ちよく歩く事が出来る。

尾根に出ると樹皮が縦方向にひび割れているウバメガシ(姥目樫)が目に付いた。この木は備長炭の原料なのだから、この辺りでも炭焼きをやっているのだろうか。余り聞いた事はないが ------

三角点 山頂から南東の眺め

幾つか分岐を過ぎて小笠山の山頂に着く。山頂には4等三角点があるが視界は利かない。三角点の後に延びる道を行くと木陰から南東側の景色を見る事が出来た。

高札? アカガシの大木

三角点に戻り下り始めた道を進むと少し広がった所に出る。そこには高札のような物が立っていて

「車馬乗入れ、鳥獣捕獲、植物採取、火の用心」などの禁止項目が書かれていた。その横には大きなアカガシ(赤樫)の木が立っていて案内もあった。

この辺り一帯は、徳川家康が今川方の掛川城や武田の高天神城を攻める時に砦を築いた場所と案内板で紹介してある。確かに断崖絶壁の多いこの山なら山城としては難攻不落な砦となるだろう。しかし細い痩せ尾根の道では攻撃の移動の際、充分な機動力を活かせるのだろうか。とは言っても掛川城は降参して開城し、高天神城は兵糧攻めのあと、城から討って出た武田群を壊滅している。

俄歴史家の私の判断は、この小笠砦は攻撃の為の砦ではなく、家康の身を守る為の砦で謂わば御殿のような物だ。それが証拠には「笹峰御殿跡」なる案内板もあった。

アカガシの所から太い参道が小笠神社まで続いていて、途中に東屋のある展望台があるが138°展望台を見た後では見劣りがする眺めだった。

小笠神社が建っている場所は尾根の先端の上部を平らにしたような場所で、それこそ砦とか櫓に適した所だった。社務所前のベンチからは南に広がる遠州灘を眺める事ができ、神社の前のケーブルの所からは浜岡原発も見えていた。

小笠神社

普通なら神社から南に下って小笠山を縦断するところだが、今日はメインの六枚屏風がまだ残っている。そこで小笠山から南西部は次回にして今日はここから三角点まで引き返すことにした。

三角点直下の分岐点 六枚屏風の下り口

三角点を過ぎ道が下りになると六枚屏風への入口である板沢分岐にでる。標識には「板沢方面→」とあり六枚屏風の表現は無いがそこを下っていく。尾根道から離れ急に薄くなった山道も30mも行くと下りの尾根道になり、そこからはまたハッキリした道が続くので心配は無い。途中左側にロープを張った場所もあるので注意深く下っていく。

ロープ場を過ぎてすぐの所の左側に「小笠山→」の標識があるが、これを見落としてはいけない。尾根道から右の沢に降りる道が薄く付いているが、それが六枚屏風の入口になる。他に標識は無いが入口の木の枝にはナイロンテープがぶら下っていた。

六枚屏風への道は危険ではないが、道は細く整備もされていないのでユックリ下っていく。20mも下るのだろうか沢に出ると正面に岩と岩との裂け目が見えた。

六枚屏風入口 六枚屏風の内部

この裂け目いや裂け目ではなく右と左の岩は離れていたので岩の間を進んでいくのだが中は薄暗くなっていた。

今日は歩き始めてから誰とも会っていない、一人ぽっちの山の中で、しかも薄暗い洞窟のような中に入るのに若干の不安を覚えた。この先に蛇やコーモリはいないか、猪や熊の住処になっていないかなど弱気な気持ちも湧き上がってきた。だがそんな不安より好奇心の方が数段勝っていて躊躇無く岩の間に入っていった。

岩と岩の間は1mもなく、両肘を広げれば付くくらいの広さなので、ロッククライミングをやる人ならチムニーを登るようにすれば上部にも登れそうだ。岩の底には水溜りがあり雨が降れば沢になって水が流れるのだろう。その水が岩を穿ちこの様な景観を産んだのだから年月とは凄いものだと改めて感心する。

途中に大分古い倒木があり前方を塞いでいた。だが左右の岩にはホールドやスタンスになる石が一杯飛び出しているので、難なく倒木を乗り越え更に奥に進むことができた。

確かこんな岸壁を四国の45番札所岩屋寺の下で見た事がある。それは河原から突然突き出し立っている土柱のような物で、その肌は泥の間に石が挟まっているように見え汚い感じだった。だがここの岩肌はそれに比べればスベスベしていて汚さは感じない。また、挟まっている石もしっかり固まっていて容易に抜けるようではなかった。

入口から最奥部まで30mはあっただろうか、行止まりになった所で引き返すと入口が明るくなって岩の間から光りが見えていた。

六枚屏風内部から入口を見る

尾根に戻り何故六枚屏風の標識が無いのか考えた。きっと山道の管理者は六枚屏風への道を危険と判断し標識を付けなかったのだろう。それを私がブログで紹介してしまって良いものなのか?

少し気にはなるが、この位の道はどの山でもある道で特に危険とは思えない。と判断して紹介してしたので、行かれる方は注意して歩いてください。

六枚屏風から尾根道を気持ちよく下っていく。途中の分岐は左に向かう板沢方面に進めば掛川駅に近くなります。

農道出合 旧道のトンネル

尾根が突然無くなり農道に出合った。あとはこの道を北東方向に進んで行き県道38号の信号に出たら県道を横断してから左折する。右手に旧道が始まるのでその道に入れば車のの少ない旧道歩きが出来る。

今回紹介したコースは私としてはお薦めコースです。ただチョト距離が短く物足りないので次回は小笠神社から小笠池に下りトンネルを通って無線中継所に出てから六枚屏風に行くコースを歩こうと思っています。時季は紅葉するしないは分からないが11月下旬を狙っています。

六枚屏風とは砂利含みの山が雨水等によって浸食され、巾1m弱、高さは十数m、奥行きが30m程のチムニー状の沢のようですが、案内標識もなく分りにくい所にあるようです。

実際行ってみると確かに標識も無く予備知識がなければ見落としてしまいそうな場所にありましたが、そこは低山の小笠山にこんな奇観があるとは信じられない眺めでした。

大体小笠山自体は掛川駅からも近く、標高も264mしかない低山とも呼べないような山ですが、その谷は深く痩せ尾根が連続しており、谷底を覗き込むと身震いしてしまう程です。

しかしハイキングコースの山道はしっかりしていて、分岐点にも標識が完備されいるので迷う心配はありません。

今回歩いたコースは六枚屏風をメインに138°展望台と小笠神社を加えたコースでしたが、少々距離が短くて13kmしかありませんでした。それでもこのコースは小笠山の魅力が一杯詰まったコースだと思います。

小笠山ルート図

掛川駅 ― 富士見霊園 ― 小笠トンネル ― 138°展望台 ― 小笠山 ― 小笠神社 ― 小笠山

30分 20 8 45 10 10

― 六枚屏風 ― 農道出合 ― 県道38号 ― 掛川駅

10 25 40 20分

今回はこのブログを見ている方に是非歩いてほしいので道案内をメインに報告します。

掛川駅南口(新幹線側)を下車し、駅前にあるグランドホテル前を通り次の交差点を右折する。

ガソリンスタンドのある交差点を直進し次の信号を左折する。道路標識に「富士見霊園」の案内がある。

東名高速のガードを潜り、少し行くと右側に掛川東高校が見えてくる。そのまま道なりに坂道を登っていくと

ハイキングコース案内板 富士見霊園入口

今度は左に小笠山ハイキングコースの案内板が立っているが、今回をそれを無視して車道を直進する。

駅から30分ほどで富士見霊園に到着。ここにはトイレがあるので利用すると良い。

さらに霊園内には入らず車道を直進すると県道403号の信号に出る。そのまま県道を横断し更に急になった

車道を南へと進んでいく。

この道は車の量は少ないが、たまに下ってくる車はスピードが出ているので道端を歩く等充分に注意してください。

小笠トンネル ハイキングコース入口

前方にトンネルが見えて来たら今日最大の急登はすでに終りで、あとは快適な尾根歩きになります。

トンネルを抜けて南に出たら右側にある「ごみ捨て禁止」の看板と虎テープを張ってある所から山道に入る。

そこにはハイキングコースの案内板も無く、少し不安も感じたが、このロープはゴミ捨ての人の進入禁止だと勝手に解釈してロープ脇から山道に入った。

すぐ尾根に出ると、そこには「←法多山・エコパ 小笠山→」の案内標識が立っていた。これで一安心。序に正面を覗き込むと急斜面というか崖になっている。なぜこんな崖?と少々腑に落ちなかった。

「ここは東経138°線上」「日本を東西に分ける中心線です」の看板が立っていた。

東経138°が日本の中心かどうかは知らないが、このあたりが東経138°である事は国土地理院の地図で確認したから間違いないようだ。案内板には138°線が小笠山から諏訪湖を通り上越市に抜けるイラストも描いてあった。

その案内板を過ぎると右側に「展望台」の標識が立っているので見落とさないで必ず寄ってください。

その「138°展望台」からはご覧のように掛川や袋井の市街が一望でき、その背後には遠州の山々が見えました。天候に恵まれれば南アルプスや富士山も見えるそうです。しかし今日は残念ながら富士山は見えません。天気は良いのですが遠くが霞んでしまっていました。

日本の中心線から138°展望台と名付けたのだろうが、視界が180度あるから180°展望台でも良さそうな気がした。

展望台からは小笠神社や小笠山の道標に従い尾根道を行く。途中何ヶ所か分岐があるがそれぞれに道標があり迷う心配はない。感じの良い山道が続くが道の東(左)側は崖になっているので注意が必要だ。

こんな看板もあり、余りの痩せ尾根にはこんな橋もついていた。

何故小笠山は低山なのに急峻な崖が多くあるのか気になったので調べてみるた。以下受売りで紹介すると。

「日本列島がまだ大陸と陸続きだった100万年以上昔、海の底だった海底には泥層の堆積物(掛川層群)が溜まっていった。その後この辺りが隆起して陸地になると、大井川が流れ出し上流から運ばれた土砂が堆積して小笠層群(石が地層の中にある)となった。長い年月の間に気候や地殻変動、地震などにより隆起や侵食を繰り返して現在の小笠山がつくられた。北東側に分布する掛川層群は侵蝕されやすいため急峻な崖となり、南西側に広がる小笠層群は比較的固い礫層のため、ゆるかな傾斜となっている」

スーと読めば何となく納得してしまうが、南西側に大井川の砂利が溜まり北東側には砂利が無い理由が今一納得できない。現在の大井川は小笠山の東を流れているのだから北東側に砂利が溜まるはずなのに?

若しかすると大井川でなく西を流れている天竜川がこの地を流れていたのではないか?などと疑問を感じてしまった。

砂利の層が剥き出している

静岡の低山といえば山の麓はお茶やミカンが栽培され、上の方は杉や桧が山頂まで植林されている山が多い。だがこの小笠山はトンネルを潜り山道になってからは人工的に植栽されている物はなかった。これも山が急峻なため市街地から近く、さらに標高も低いのに開発されなかった理由だろう。お陰でこうして自然林の中を気持ちよく歩く事が出来る。

尾根に出ると樹皮が縦方向にひび割れているウバメガシ(姥目樫)が目に付いた。この木は備長炭の原料なのだから、この辺りでも炭焼きをやっているのだろうか。余り聞いた事はないが ------

三角点 山頂から南東の眺め

幾つか分岐を過ぎて小笠山の山頂に着く。山頂には4等三角点があるが視界は利かない。三角点の後に延びる道を行くと木陰から南東側の景色を見る事が出来た。

高札? アカガシの大木

三角点に戻り下り始めた道を進むと少し広がった所に出る。そこには高札のような物が立っていて

「車馬乗入れ、鳥獣捕獲、植物採取、火の用心」などの禁止項目が書かれていた。その横には大きなアカガシ(赤樫)の木が立っていて案内もあった。

この辺り一帯は、徳川家康が今川方の掛川城や武田の高天神城を攻める時に砦を築いた場所と案内板で紹介してある。確かに断崖絶壁の多いこの山なら山城としては難攻不落な砦となるだろう。しかし細い痩せ尾根の道では攻撃の移動の際、充分な機動力を活かせるのだろうか。とは言っても掛川城は降参して開城し、高天神城は兵糧攻めのあと、城から討って出た武田群を壊滅している。

俄歴史家の私の判断は、この小笠砦は攻撃の為の砦ではなく、家康の身を守る為の砦で謂わば御殿のような物だ。それが証拠には「笹峰御殿跡」なる案内板もあった。

アカガシの所から太い参道が小笠神社まで続いていて、途中に東屋のある展望台があるが138°展望台を見た後では見劣りがする眺めだった。

小笠神社が建っている場所は尾根の先端の上部を平らにしたような場所で、それこそ砦とか櫓に適した所だった。社務所前のベンチからは南に広がる遠州灘を眺める事ができ、神社の前のケーブルの所からは浜岡原発も見えていた。

小笠神社

普通なら神社から南に下って小笠山を縦断するところだが、今日はメインの六枚屏風がまだ残っている。そこで小笠山から南西部は次回にして今日はここから三角点まで引き返すことにした。

三角点直下の分岐点 六枚屏風の下り口

三角点を過ぎ道が下りになると六枚屏風への入口である板沢分岐にでる。標識には「板沢方面→」とあり六枚屏風の表現は無いがそこを下っていく。尾根道から離れ急に薄くなった山道も30mも行くと下りの尾根道になり、そこからはまたハッキリした道が続くので心配は無い。途中左側にロープを張った場所もあるので注意深く下っていく。

ロープ場を過ぎてすぐの所の左側に「小笠山→」の標識があるが、これを見落としてはいけない。尾根道から右の沢に降りる道が薄く付いているが、それが六枚屏風の入口になる。他に標識は無いが入口の木の枝にはナイロンテープがぶら下っていた。

六枚屏風への道は危険ではないが、道は細く整備もされていないのでユックリ下っていく。20mも下るのだろうか沢に出ると正面に岩と岩との裂け目が見えた。

六枚屏風入口 六枚屏風の内部

この裂け目いや裂け目ではなく右と左の岩は離れていたので岩の間を進んでいくのだが中は薄暗くなっていた。

今日は歩き始めてから誰とも会っていない、一人ぽっちの山の中で、しかも薄暗い洞窟のような中に入るのに若干の不安を覚えた。この先に蛇やコーモリはいないか、猪や熊の住処になっていないかなど弱気な気持ちも湧き上がってきた。だがそんな不安より好奇心の方が数段勝っていて躊躇無く岩の間に入っていった。

岩と岩の間は1mもなく、両肘を広げれば付くくらいの広さなので、ロッククライミングをやる人ならチムニーを登るようにすれば上部にも登れそうだ。岩の底には水溜りがあり雨が降れば沢になって水が流れるのだろう。その水が岩を穿ちこの様な景観を産んだのだから年月とは凄いものだと改めて感心する。

途中に大分古い倒木があり前方を塞いでいた。だが左右の岩にはホールドやスタンスになる石が一杯飛び出しているので、難なく倒木を乗り越え更に奥に進むことができた。

確かこんな岸壁を四国の45番札所岩屋寺の下で見た事がある。それは河原から突然突き出し立っている土柱のような物で、その肌は泥の間に石が挟まっているように見え汚い感じだった。だがここの岩肌はそれに比べればスベスベしていて汚さは感じない。また、挟まっている石もしっかり固まっていて容易に抜けるようではなかった。

入口から最奥部まで30mはあっただろうか、行止まりになった所で引き返すと入口が明るくなって岩の間から光りが見えていた。

六枚屏風内部から入口を見る

尾根に戻り何故六枚屏風の標識が無いのか考えた。きっと山道の管理者は六枚屏風への道を危険と判断し標識を付けなかったのだろう。それを私がブログで紹介してしまって良いものなのか?

少し気にはなるが、この位の道はどの山でもある道で特に危険とは思えない。と判断して紹介してしたので、行かれる方は注意して歩いてください。

六枚屏風から尾根道を気持ちよく下っていく。途中の分岐は左に向かう板沢方面に進めば掛川駅に近くなります。

農道出合 旧道のトンネル

尾根が突然無くなり農道に出合った。あとはこの道を北東方向に進んで行き県道38号の信号に出たら県道を横断してから左折する。右手に旧道が始まるのでその道に入れば車のの少ない旧道歩きが出来る。

今回紹介したコースは私としてはお薦めコースです。ただチョト距離が短く物足りないので次回は小笠神社から小笠池に下りトンネルを通って無線中継所に出てから六枚屏風に行くコースを歩こうと思っています。時季は紅葉するしないは分からないが11月下旬を狙っています。

高山山頂(836m)

林の中に三角点と山頂名が表示されているだけの寂しい山頂だった。

景色は------ ゼロ 見えるのは植林された木の肌だけ。いや微かに紅白の鉄塔の土台も木の間に見えていた。

柏尾峠から2時間半かけて登ったご褒美がこれでは情けない。登る人が少ないはずだと納得できた。

今日は秋の3連休で絶好の行楽日和なのに、一本松を出てからは誰にも会っていない。

登る人が少ないから道の整備をしないのか、道が整備されていないから登る人が少ないのか分らないが、私はもう二度と高山には来たくない。

時間は12時。予定ではここから山原中継所への分岐まで引き返し、山原に向う予定だった。だがさっきの道を下る自信もやる気も無くなってしまったので違うルートにしたいのだが------

山頂の標識には南に吉原、北に穂積神社の標識がある。吉原の地名は知らないが多分清水の北の名だろう。とすると今来た道と同じような森林の中の急な下り坂だと思われる。

一方穂積神社は竜爪山の神社で、神社までは麓から林道やハイキングコースもあると聞いている。それなら迷うことなく行き先は穂積神社だ。

だが問題はそこまでどの位掛かるか分らない事だ。来る途中梶原山から見た感じでは高山と竜爪山の間は平らな尾根で繫がり、それほどの急坂は無さそうに見えた。それなら神社まで2時間、神社から麓まで2時間として、急いでここを出発すれば4時半ごろには麓に着けそうだ。

一度そう思い出すとユックリ食事をする気もなくなり慌しい出発になった。

高山からの正規な道はハッキリしていて迷う心配はない。少し下るとロープやテープを張り巡らした所に出た。そこが先ほど途中で引き返した道の続きとの合流場所だった。

山頂から10分ほど下ると林道と出合った。そこには高山登山口とあり、高山山頂まで20分と書いてある。なるほど高山から道がハッキリしていたのは、ここから歩く人がいるからかと納得できた。しかし私は例え20分でも登る気は起きないだろう。

高山山頂(836m)

林の中に三角点と山頂名が表示されているだけの寂しい山頂だった。

景色は------ ゼロ 見えるのは植林された木の肌だけ。いや微かに紅白の鉄塔の土台も木の間に見えていた。

柏尾峠から2時間半かけて登ったご褒美がこれでは情けない。登る人が少ないはずだと納得できた。

今日は秋の3連休で絶好の行楽日和なのに、一本松を出てからは誰にも会っていない。

登る人が少ないから道の整備をしないのか、道が整備されていないから登る人が少ないのか分らないが、私はもう二度と高山には来たくない。

時間は12時。予定ではここから山原中継所への分岐まで引き返し、山原に向う予定だった。だがさっきの道を下る自信もやる気も無くなってしまったので違うルートにしたいのだが------

山頂の標識には南に吉原、北に穂積神社の標識がある。吉原の地名は知らないが多分清水の北の名だろう。とすると今来た道と同じような森林の中の急な下り坂だと思われる。

一方穂積神社は竜爪山の神社で、神社までは麓から林道やハイキングコースもあると聞いている。それなら迷うことなく行き先は穂積神社だ。

だが問題はそこまでどの位掛かるか分らない事だ。来る途中梶原山から見た感じでは高山と竜爪山の間は平らな尾根で繫がり、それほどの急坂は無さそうに見えた。それなら神社まで2時間、神社から麓まで2時間として、急いでここを出発すれば4時半ごろには麓に着けそうだ。

一度そう思い出すとユックリ食事をする気もなくなり慌しい出発になった。

高山からの正規な道はハッキリしていて迷う心配はない。少し下るとロープやテープを張り巡らした所に出た。そこが先ほど途中で引き返した道の続きとの合流場所だった。

山頂から10分ほど下ると林道と出合った。そこには高山登山口とあり、高山山頂まで20分と書いてある。なるほど高山から道がハッキリしていたのは、ここから歩く人がいるからかと納得できた。しかし私は例え20分でも登る気は起きないだろう。

登山口にあった案内図を見て、この林道は静岡の平山と興津を結んだ「林道炭焼平山線」という事も分った。更に穂積神社に行くには、この林道のほかに帆掛山経由で行く山道もあった。そこは途中には富士山のビューポイントや樅や杉の大木もあるらしい。

林道と案内板を見て元気を取り戻した私は当然富士山のビューポイントある山道を進んだ。

登山口から数分の所に人だかりがしていた。カメラや双眼鏡の三脚が林立している。何だろう?何を見ているのだろうか、今日は遠くは曇っていて富士山は見えていない。

「何を見ているのですか?」と聞いてみると

「鷹です。鷹の渡りを見ています」との事だった。

渡り?鷹って留鳥じゃあなかったけ、と思ったのはその場所を離れてからだった。

後で鷹の渡りを調べると

「野鳥は餌の多いところに行って繁殖し、その繁殖地と越冬地の間を定期的に行き来することを「渡り」と言い、移動する経路を「渡りのルート」と言っています」

更にここの林道平山炭焼線の富士見台は渡りの観察地として載っていた。

鷹は留鳥だが繁殖地と越冬地が違うらしい。だがこれから越冬地に向うのか? それともここは越冬地で繁殖地から飛んできているのか分らなかった。アー聞けば良かったな。

帆掛山も景観の利かない林の中の山頂だった。ただ高山からの道はハッキリして歩きやすい道だ。高山から帆掛山まで50分で来れたので、これならこの先は10分も歩けば神社に着くだろう。

気持ちに余裕が出来たからか、余計に道が歩きやすく感じてきた。案内図にあったように杉や樅の大木も出て来た。もう穂積神社は近いだろう。

登山口にあった案内図を見て、この林道は静岡の平山と興津を結んだ「林道炭焼平山線」という事も分った。更に穂積神社に行くには、この林道のほかに帆掛山経由で行く山道もあった。そこは途中には富士山のビューポイントや樅や杉の大木もあるらしい。

林道と案内板を見て元気を取り戻した私は当然富士山のビューポイントある山道を進んだ。

登山口から数分の所に人だかりがしていた。カメラや双眼鏡の三脚が林立している。何だろう?何を見ているのだろうか、今日は遠くは曇っていて富士山は見えていない。

「何を見ているのですか?」と聞いてみると

「鷹です。鷹の渡りを見ています」との事だった。

渡り?鷹って留鳥じゃあなかったけ、と思ったのはその場所を離れてからだった。

後で鷹の渡りを調べると

「野鳥は餌の多いところに行って繁殖し、その繁殖地と越冬地の間を定期的に行き来することを「渡り」と言い、移動する経路を「渡りのルート」と言っています」

更にここの林道平山炭焼線の富士見台は渡りの観察地として載っていた。

鷹は留鳥だが繁殖地と越冬地が違うらしい。だがこれから越冬地に向うのか? それともここは越冬地で繁殖地から飛んできているのか分らなかった。アー聞けば良かったな。

帆掛山も景観の利かない林の中の山頂だった。ただ高山からの道はハッキリして歩きやすい道だ。高山から帆掛山まで50分で来れたので、これならこの先は10分も歩けば神社に着くだろう。

気持ちに余裕が出来たからか、余計に道が歩きやすく感じてきた。案内図にあったように杉や樅の大木も出て来た。もう穂積神社は近いだろう。

穂積神社

穂積神社に13時20分到着。予想より30分以上早い。ここからは東海自然歩道になるので案内板が幾つも立っている。それによると神社から竜爪山の東にある薬師岳まで60分。その横の文殊岳まで20分となっていて、帰りは神社までが65分となっていた。

合計2時間30分とすると今から行けば3時半までには神社まで帰ってこれる。神社から麓の平山まで1時間30分として5時までには平山に帰り着くことが出来る。

迷った末ともかく最初の薬師岳までは行ってみる事にした。

やはり東海自然歩道の竜爪山だけのことはあり、一本松からずっと会わなかったハイカーにもすれ違うようになった。その中の一人に神社から平山までの帰りの道の事を聞くと「道はしっかりしていて1時間ぐらいで着く」と分った。これで安心だ。ついでに案内板にあった文殊岳から測沢への下り道の事を聞くと、「以前は側沢からの道がメインだったが最近は歩いた事はない」と言う事だった。

薬師岳へは急な登りになると鉄製の階段が付いていた。最初は一時的に付けた物と思ったら延々と鉄の階段が続く。山の傾斜に合わせて階段の巾が高くなったり低くなったりしている。階段の横にはしっかりした手摺が着いているので登りやすくて助かった。階段も中々辛いものがあるが急な道を直登するよりは全然良い。(写真をアップしようと思ったら写してなかった。大変で写真まで気が回らなかったのか)

穂積神社

穂積神社に13時20分到着。予想より30分以上早い。ここからは東海自然歩道になるので案内板が幾つも立っている。それによると神社から竜爪山の東にある薬師岳まで60分。その横の文殊岳まで20分となっていて、帰りは神社までが65分となっていた。

合計2時間30分とすると今から行けば3時半までには神社まで帰ってこれる。神社から麓の平山まで1時間30分として5時までには平山に帰り着くことが出来る。

迷った末ともかく最初の薬師岳までは行ってみる事にした。

やはり東海自然歩道の竜爪山だけのことはあり、一本松からずっと会わなかったハイカーにもすれ違うようになった。その中の一人に神社から平山までの帰りの道の事を聞くと「道はしっかりしていて1時間ぐらいで着く」と分った。これで安心だ。ついでに案内板にあった文殊岳から測沢への下り道の事を聞くと、「以前は側沢からの道がメインだったが最近は歩いた事はない」と言う事だった。

薬師岳へは急な登りになると鉄製の階段が付いていた。最初は一時的に付けた物と思ったら延々と鉄の階段が続く。山の傾斜に合わせて階段の巾が高くなったり低くなったりしている。階段の横にはしっかりした手摺が着いているので登りやすくて助かった。階段も中々辛いものがあるが急な道を直登するよりは全然良い。(写真をアップしようと思ったら写してなかった。大変で写真まで気が回らなかったのか)

薬師岳山頂(1051m)

薬師岳に神社から案内板より20分早く到着。ここもまた視界の利かない山頂だったので写真を1枚写して次の文殊岳に向かう。薬師岳の登りではすれ違ったハイカーにも会わなくなった。

薬師岳山頂(1051m)

薬師岳に神社から案内板より20分早く到着。ここもまた視界の利かない山頂だったので写真を1枚写して次の文殊岳に向かう。薬師岳の登りではすれ違ったハイカーにも会わなくなった。

文殊岳山頂(1041m)

薬師から10分で文殊岳に到着。林の中で暗かった道も西側が開けて急に明るくなった。景色は静岡の町並みや駿河湾が見えるが、西日が強くボンヤリしか見えない。だがここまで来ると建物も小さく景色としては標高の低い梶原山の方が素敵だと思う。富士山は残念ながら見えない。いえ曇っているから見えないでなく地理的に見えそうもなかった。

少し休んでいると寒くなってきた。さすが標高1000mの事はあり、陽は射しているが動いていないと寒くなる。早々に次ぎの決断をした。

山頂の標識を見ると東海自然歩道は次の経由地牛妻まで125分としてある。牛妻は安倍川沿いのでバスの便もある。そこへと2時間なら4時半には着く。今来た道を引き返して平山に出るより早そうだと早速歩き出す。

山頂から10分ほど下った所に測沢への分岐点があった。ライオンズクラブの立てた案内図もあり、それには測沢までの時間は書いてないが、道ははるかに測沢のほうが短く感じる。もっともこの案内図は略図なので参考程度にしかならないが、昨夜見た地図でも測沢の方が近かった気がする。

またここで迷う。このまま牛妻に行くより測沢に出たほうが速そうだし、道は踏み跡も深くしっかりした道だ。そこで今日何度目かの変心をして測沢への道を下り始める。

下りが始まると下りばかりの道が続くが、途中には鳥兜の花が咲いていたり、小さな沢を越えたりする山道で時間の余裕さえあれば楽しい道だろう。と思う間もなく「山道崩壊のため迂回路← 自己責任で通行願います」と貼紙がしてあった。

山頂から既に30分以上は下ってきている。この急な道を昇るとなる多1時間以上掛かりそうだ。そうなると麓へ着くまでに日が暮れてしまいそうだ。さてどうしよう。

迂回路の先を見ると安全の為のロープが張ってあるのが見える。それに本当に危険なら、こんな現地に貼紙をするのではなく、先ほどの分岐点に貼ってあるはずだ。どだい山は自己責任の世界なのは言われなくても承知している。と勝手な理屈をつけて迂回路に入っていった。

迂回路はロープの色などで判断するとここ1・2年に崩壊したのでは無さそうだ。また崩壊現場と思われる所はすぐ過ぎたが、その後も滑りそうな場所にはロープが張ってあったので何の不安も無く通る事が出来た。ただそれは今が明るいからで、これが薄暗くなると足元が見えず危険です。若しこのルートを歩くなら明るい時に歩くようにして下さい。

左前方に林道が見えてきた。まだ山頂から45分しか歩いていないのに思ったより早く林道に着いた。と思ったら山道は林道には行かず、そのまま林の中を下っていく。道しるべもあったので、林道を下るより山道の方が直線で速かろうとそのまま山道を下る事にした。

だがそこからが長かった。蜘蛛の巣、雑草、分りづらい道と高山への道と同じような道になってしまい、一度林道を見て緩んでしまった気持ちは中々持ち上がらなかった。おかげでさっきの林道に出なかった事を何度も後悔してしまった。

山頂では寒くなったのに、また汗ビッショリになった頃、ようやく山道が終り林道に出た。時間は4時だから山頂から1時間30分掛かった事になる。厄介な山道はこうして終った。

測沢のバスの停留所で時間を見ると、次のバスは5時20分になっている。ここで1時間以上座っていえていても仕方ないと車道を歩き出した。実は測沢の停留所で見たGPSの距離がたったの17kmしかなく少々ショックを感じていた。時々歩く河川敷では2時間も歩けば12kmは歩く事が出来るのが、それが今日は9時間経っているの経ったの17kmとは----- もう少し距離を稼がないと。そんな気持ちも正直あった。

17時40分先週梶原山から下ってきた瀬名のJAに着く。この辺りは静岡駅行きのバスは頻繁に出ているが歩行距離が短いので、心の中は草薙駅まで歩く気になっている。

段々暗くなってきた道を更に草薙に向けて歩いて行く。

草薙駅に18時30分到着、歩行距離(GPS)28.5km、歩数42900歩、歩行時間11時間30分の長い低山歩きはこうして終った。

今回の低山歩きは反省が多すぎて反省しようも無いくらいです。

こんな馬鹿な歩きをブログで公表すれば、もう二度とこんな歩きはしないだろうと思いアップしました。

文殊岳山頂(1041m)

薬師から10分で文殊岳に到着。林の中で暗かった道も西側が開けて急に明るくなった。景色は静岡の町並みや駿河湾が見えるが、西日が強くボンヤリしか見えない。だがここまで来ると建物も小さく景色としては標高の低い梶原山の方が素敵だと思う。富士山は残念ながら見えない。いえ曇っているから見えないでなく地理的に見えそうもなかった。

少し休んでいると寒くなってきた。さすが標高1000mの事はあり、陽は射しているが動いていないと寒くなる。早々に次ぎの決断をした。

山頂の標識を見ると東海自然歩道は次の経由地牛妻まで125分としてある。牛妻は安倍川沿いのでバスの便もある。そこへと2時間なら4時半には着く。今来た道を引き返して平山に出るより早そうだと早速歩き出す。

山頂から10分ほど下った所に測沢への分岐点があった。ライオンズクラブの立てた案内図もあり、それには測沢までの時間は書いてないが、道ははるかに測沢のほうが短く感じる。もっともこの案内図は略図なので参考程度にしかならないが、昨夜見た地図でも測沢の方が近かった気がする。

またここで迷う。このまま牛妻に行くより測沢に出たほうが速そうだし、道は踏み跡も深くしっかりした道だ。そこで今日何度目かの変心をして測沢への道を下り始める。

下りが始まると下りばかりの道が続くが、途中には鳥兜の花が咲いていたり、小さな沢を越えたりする山道で時間の余裕さえあれば楽しい道だろう。と思う間もなく「山道崩壊のため迂回路← 自己責任で通行願います」と貼紙がしてあった。

山頂から既に30分以上は下ってきている。この急な道を昇るとなる多1時間以上掛かりそうだ。そうなると麓へ着くまでに日が暮れてしまいそうだ。さてどうしよう。

迂回路の先を見ると安全の為のロープが張ってあるのが見える。それに本当に危険なら、こんな現地に貼紙をするのではなく、先ほどの分岐点に貼ってあるはずだ。どだい山は自己責任の世界なのは言われなくても承知している。と勝手な理屈をつけて迂回路に入っていった。

迂回路はロープの色などで判断するとここ1・2年に崩壊したのでは無さそうだ。また崩壊現場と思われる所はすぐ過ぎたが、その後も滑りそうな場所にはロープが張ってあったので何の不安も無く通る事が出来た。ただそれは今が明るいからで、これが薄暗くなると足元が見えず危険です。若しこのルートを歩くなら明るい時に歩くようにして下さい。

左前方に林道が見えてきた。まだ山頂から45分しか歩いていないのに思ったより早く林道に着いた。と思ったら山道は林道には行かず、そのまま林の中を下っていく。道しるべもあったので、林道を下るより山道の方が直線で速かろうとそのまま山道を下る事にした。

だがそこからが長かった。蜘蛛の巣、雑草、分りづらい道と高山への道と同じような道になってしまい、一度林道を見て緩んでしまった気持ちは中々持ち上がらなかった。おかげでさっきの林道に出なかった事を何度も後悔してしまった。

山頂では寒くなったのに、また汗ビッショリになった頃、ようやく山道が終り林道に出た。時間は4時だから山頂から1時間30分掛かった事になる。厄介な山道はこうして終った。

測沢のバスの停留所で時間を見ると、次のバスは5時20分になっている。ここで1時間以上座っていえていても仕方ないと車道を歩き出した。実は測沢の停留所で見たGPSの距離がたったの17kmしかなく少々ショックを感じていた。時々歩く河川敷では2時間も歩けば12kmは歩く事が出来るのが、それが今日は9時間経っているの経ったの17kmとは----- もう少し距離を稼がないと。そんな気持ちも正直あった。

17時40分先週梶原山から下ってきた瀬名のJAに着く。この辺りは静岡駅行きのバスは頻繁に出ているが歩行距離が短いので、心の中は草薙駅まで歩く気になっている。

段々暗くなってきた道を更に草薙に向けて歩いて行く。

草薙駅に18時30分到着、歩行距離(GPS)28.5km、歩数42900歩、歩行時間11時間30分の長い低山歩きはこうして終った。

今回の低山歩きは反省が多すぎて反省しようも無いくらいです。

こんな馬鹿な歩きをブログで公表すれば、もう二度とこんな歩きはしないだろうと思いアップしました。