歩行記録 H28-5-13(月)

歩行時間:6時間15分 休憩時間:1時間05分 延時間:7時間20分

出発時刻:9時00分 到着時刻:16時20分

歩 数: 24、132歩(推定距離17.1km) GPS距離5.8km

行程表

平山バス停 0:45> 旧道登山口 1:05> 穂積神社 0:50> 太陽光展望ヶ所 0:35> 高山 0:10> コアジサイ群生地

1:00> 山原分岐 0:50> 大道山(山原中継所) 1:00> 山原バス停

今回の山行には目的が三つあり、第1がコアジサイを見る事。第2が柏尾峠から山原中継所の道を確認する事。最後は則沢から

文殊岳の道を歩く事だったが、始発バスに乗り遅れたため最後の則沢~文殊岳の道は歩く事ができなくなってしまった。

変わりに穂積神社への旧道の上りを確認できて、仲間ウォークに使えそうだと分かったので良しとしよう。

しかし残りの二つはどうだろう。果たして確認できるかどうか・・・・・

高山山頂の壊れた案内板 鉄塔下のお花畑?

太陽光発電所を下り再度山道に入り出た所は、新しく林道が開通して山道が分断された所です。

そこに新しい道標が建ち竜爪方面を指して 「帆掛山・穂積神社」 となっている。ここに書かれた帆掛山は梶原山と柏尾峠の間にある

帆掛山(一本松公園)ではなく、穂積神社の北東にある848mのピークです。

一つのコースの中に同じ名前の山があるのは紛らわしいが、この標識が建ったので848mの帆掛山も徐々に認識されていくだろう。

高山山頂は視界が効かず態々行く事も無いが逃げるのも嫌だし、前回鉄塔下を通る近道を見つけたので寄る事にした。

面白みのない山頂だが、今回始めて見た壊れた案内板の表記が気になった。

前回見つけたと思っていた鉄塔下の近道が、この案内板には既に書かれていたのを見ると以前はこの道が歩かれていたのだろう。

ただ分からないのが、その道が緑の太い道の間にある事で、こんな場所に林道は無いのでこの太い線はハイキングコースなのだろうか。

しかし高山山頂から左が清水は分かるが、鉄塔下の太い線が左を指して “平山” となっているのが分からない。

いや左でなくても、この先に平山に下る道があったのだろうか。あれば平山を起点とした周回コースができるのだが。

鉄塔下のお花畑はどうなっているか確認に行ったが残念ながら雑草に負けていた。

多分中電でやったと思われるが、一体何の目的があったのだろう。鉄条網で周りを囲んでまでする目的を知りたい。

ここに限らず鉄塔の下は太陽が当たり雑草が良く伸びる。夏になると人の背ほど伸びた雑草が道を隠し迷ってしまう事もる。

ここはまだそれほどでもないが踏み跡は隠れていた。

若しここを上から来た時は、鉄塔下部の脚の中央を目指して下れば林の手前に右に下る道がある。

下から来た時は、上に見える鉄条網の杭の右側から高い所を目指せば、例え道に出なくても山頂になる。

サーいよいよコアジサイの群生地近づきました。

帆掛山周辺にもコアジサイは生えていたが、蕾は固くとても鑑賞する代物では無かった。ガクっときたが、いやあそこは標高が高い

からだと期待を先送りにした。次にコアジサイがあったのは高山の登り口で、そこのは蕾が大分大きくなり青みも帯びていた。

若しやここより標高が低ければ開花しているかもと強引に望みを継続した。

で、その結果はこれでした。

残念なが妻の 「家のアジサイが咲いていないのに山で咲くわけがない」 の言が正しかった。

サー潔く諦めよう。

でもでもですよ。この斜面を埋めるようあるコアジサイが一斉に咲けば、青みがかった海のようになるのではないかな。

まだ見ぬ愛しき人を想うように未練は続きます。

急な山道 山原中継所への道(右)

南峰への登りは長くきついので下りも覚悟してきた。だがその割には思ったより簡単に平坦な道になった。

最初この道を登った時は踏み跡も薄く目印も少なかったことから、ピークに登るときは良いが下りは道を見失う可能性も

感じて、下りにはこの道は利用すべきではないと思ってしまった。

翌年2回目に登った時は目印こそ少なかったがしっかりしたした踏み跡があり、最近歩く人が増えたと思った。

それが今年歩いてみれば何の事はない、直登する道と登りやすくジグザクになった道があるのに気付いた。

3度歩いてそれがやっと分かるのだか情けない。

やけにに簡単に下れたと思ったのは早とちりだった。平坦な道はまたもや急な下りになった。

矢張りこの道は上りでも下りでも一筋縄では行かなかった。

この道から山原中継所のへの道は2本あるが、今日は最初の山原への分岐を見送り柏尾峠に近い道を歩く事にしている。

これはいつか梶原山から山原のコースを知人ウォークで歩きたいと思っているのでその下調べも兼ねたのです。

咲きだしていたコアジサイ

山原に向かう道に入ると里山的雰囲気になり縦走路より歩きやすい感じになった。

道端には所々にコアジサイが咲きだしていた。南峰のコアジサイの群生地は標高が約800mで、ここは400m程度なので大分低く

なっている。そのため気温が高いので咲きだしているのだろう。

どうですかこんな感じ、いやもっと青みがかった花が一面に咲いているのを想像したら行ってみたくなりません?

今年は時季の把握に失敗したが来年は是非見てみたい。

コアジサイの花は、この後も所々に咲いていました。

アリドオシ(蟻通し・有り通し)

見にくい写真ですが、丈が低く葉が地面の少し上に広がっていて、葉の影には鋭い小さな棘を持った植物です。

低い山で良く見かけるのですが名前を知りませんでした。

そこで今回調べてみたら 「アリドウシ」 という名前だった。葉だけを見ていると意味は分からないが、棘を見れば一目瞭然です。

地面のすぐ上にあたかも蟻を狙うが如し棘を持っているので 「蟻通し」 なのだそうです。

この植物には別の漢字を割り当て 「有り通し」 とも書くそうです。意味は 「千両、万両、有り通し」 からきているとか。

良く分からないがアリドオシと同じように、千両も万両も白い花が咲き、赤い実をつける事からの語呂合わせなのかな。

土地によってはこの3点を正月の縁起物として飾る所もあるそうです。

根の横を行く登山道 最初に合流した農道

この道は上り下りの傾斜も緩くのんびり歩ける気持ちの良い道です。

木の根が半分剥きだしになった所にはご丁寧にロープも張ってくれてありました。

分岐から30分ほどで最初の農道に合流したが、標識の杭はあるが標識は取れてしまったのか付いていない。でも大丈夫。

今は稜線近くを辿っているのだからと、登りの道を行けばすぐ次の標識が現れた。

この道で迷うのはここだけで後は標識があるので迷う事は無かった。

展望台 山原中継所が見えた

手作りの展望台が放置茶畑の中にあった。上がってみようかと思ったが所詮今日は景色は見えないと止めにした。

でも今はそれは反省しています。観歩を提唱しながら疲れ始めるとすぐ逃げてしまう悪い癖が出てしまったと。

若しかしてあの展望台からは、高山が、新東名が、山原中継所が、そして富士山が見えたかもしれない。

その山原中継所がやっと見えた。

スッキリした緑の中に建つアンテナ塔と、左下には清水の街並みと折戸湾が見ている。

写真は今一、今二だが、今日ここまでで一番の眺めだった。

今日の三つの目的の二つは失敗したが、最後の柏尾峠から山原の道は確認できそうだし、こんな景色を見る事ができ満足だった。

未整備の竹林 整備済みの竹林

最近の里山は竹林が侵食してきて雑木林どころか植林された林の中にも竹が侵略してきている。

これだけ荒れてしまえばもう大々的に対処しなければどうにもならないだろうが、竹林の持ち主は整備した所で金にはならないので

放置し続けて、更に竹の猛威は広がっていく。

竹林を整備すればすっきりとして清々しいが、この姿を留めるには更に手を加え続けなければならない。

そこでどうでしょう竹林に 「タケノコを自由にお取りください」 と貼り紙をしたら。

明らかに放置竹林と思っても、黙ってタケノコを掘る事は気が引けて中々できない。そこで竹林を開放したらタケノコ掘りをする人が

増え、竹林が荒れるのを少しでも遅らせる事ができるのはないかな。

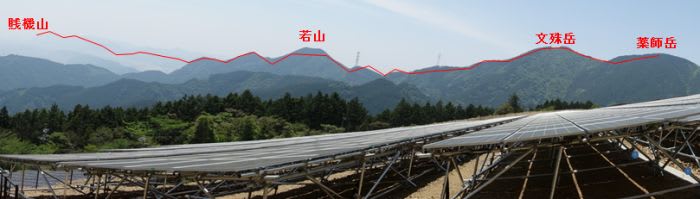

高山と竜爪山 新東名の新清水JCT

中継所入口に延びる農道に合流したが、そこには標識が無く、始めて来ると迷ってしまう。

私も4年前に清水駅から山原中継所に登って、柏尾峠に向かおうとしたが道が分からず、丁度歩いていた地元の人に梅ケ谷経由で

柏尾峠に行く舗装路を案内された。本当は山道で行きたかったがその案内してくれた人が 「途中で分からなくなる」 と言ったので

諦めるしかなかった。

ところが今日山道を歩いてみれば、どちらかと云えばわかりやすい道だった。そうこの入口さえ分かればだが。

その入口は、下から来た農道の山側1車線が無くなり、谷側のガードレールが終わったモノラックのレールの開始点が入口です。

そのレールの横を下れば後はハッキリした道が柏尾峠に続いています。(写真を撮るのを忘れてしまった)

農道を少し登った所に小屋の屋根らしい平らなコンクリの台があり、そこらの眺めが良かった。

先程歩いてきた高山南峰と鉄塔が見え、その左にかすかに高山が見えている。本来南峰より高山の方が標高は高いのだが、

ここでは逆転して見える。

更にその奥には双耳峰の薬師岳と文殊岳、その尾根を左に下れば若山が見えている。

左手前に見える稜線は今歩いてきたところだろう。

一方視線を東に移せば、下にはこんな山の中には似合わない立体交差の道路が見えるが、ここが新東名の新清水JCTだ。

子供の日に毛無山に行った時は、東名から新清水JCTを経由して新東名に入ったのだから、あそこを走っている。

更に先週は愛鷹位牌岳に向かう時は藤枝ICkら新東名を走っているので下に見える本線も走っているのだ。

そう云えば新東名の左に見える山をピラミッド状、いや方墳状に削り、コンクリで固めた物を見て “何だ?” と思った覚えがある。

ブログの 「黒ラブ賢と賢パパの薔薇と酒の日々・・・・たま~に山」 の賢パパさんは、 ここからの景色を時々紹介してくれる。

その中で雪景色をした富士山が雲海でうずまった上に聳えている景色が大好きです。

その景色を直接見てみたいが、家から距離もあり雲海がいつ発生するかも分からず、しかも早朝とときているので所詮は無理。

賢パパさんのブログを待つばかりです。

山原無線中継所 旧ロープウェイの巻上機

農道の突き当りにある山原中継所には施錠がしてあり中に入る事ができない。入口には何の看板もなくアンテナ台にも小さな

パラボラアンテナがあるだけで現在使っているのだろうか?

門の中の敷地は広く、しかもその半分以上は空地になっているのが勿体なく見えてしょうがない。

こんな事なら空地を開放して、左にある木を伐採すれば360度の展望台になるだろう。

清水市民、いや清水区民はおとなし過ぎる。市会議員でも動かして政治的に交渉すれば大会社ほど分かってくれるのではないか。

と、“乞食のお粥” だけの男は思うのです。

この大道山山頂にある中継所は農道が開通する前はロープウェイで麓から通勤していたという。そのロープウェイの残骸が見えた。

山原無線中継所 清水港

茶畑の上に中継所が見えているが、その茶畑の大部分は放置茶畑で、5台あるアンテナ塔の4台は放置アンテナ塔だった。

一方下に見える清水港は貨物の陸揚げ用のクレーンが何台も見え、活発に見えるが、まさか放置クレーン? そんな事はないよな。

このクレーンの事を 「キリンが5頭見える」 と表現した人がいたが、確かにこうしてみるとキリンのように見える。

でもこのキリンは動く事ができるのかな? それとも繋がれ状態の固定式なのかしら。

下に見える高架は東名(清水JCT)と新東名(新清水JCT)を結ぶ高速道路です。

日本平と清水市街

農道を外れた近道もあったが、下りならこの絶景を見ながら下る方が楽しいと下まで農道を歩きました。

テイカカズラ

このスクリューに似た花も良く見かけますよね。以前はこの花の名前を “スイカズラ” と思っていたが違っていた。

正式には 「テイカカズラ(定家葛)」 と呼ばれていて、この名前の謂れが結構面白いので紹介します。

「都に来た旅の僧が、時雨が降ってきたので雨宿りをしていると、若い女人が現れ、ここは藤原定家が建てた屋敷だと教えました。

そして僧を、定家と人目を忍ぶ深い契りを結んだ、式子内親王の墓に案内します。

女は葛の絡んだ墓を見て、若くして死んだ定家の執心が、葛となって内親王の墓にまといつき、内親王の魂は安まることがないと

物語った。それを聞いた旅の僧は、内親王の成仏を願って墓の前で読経して内親王を弔いました。

その夜、内親王の霊が墓の中から現れ、成仏したことを喜び、報恩のためと舞を舞い、やがてもとの墓の中に帰り、再び定家葛に

まといつかれて姿を消しました。」 とさ。

でもまた葛にまといつかれたら休まるときがないのではないかな?

「権現の泉」 の標識を見て覗いてみたが、何やら沢の水を樋で流している。あれじゃぁ汚そうだと他を探すと井戸のような物もあった。

これじゃ “泉” ではないと諦めた。

道が平らになり、カーブを曲がった所がバスの停車場で、丁度ドアを開けたバスが停まっていた。

行先を確認すると “忠霊塔前” とかになっているが分からない。運転手に 「清水駅に停まりますか?」 と聞くと 「ハイ」 と答えた。

「出るのは何時ですか」 と聞くと、今度は 「23分です」 と簡潔明瞭に答える。

エッ! ここに着いたのが20分だったので腕時計を見ると4時22分だった。慌ててバスに乗るとドアは閉まり、座ると発車した。

清水駅まで歩く予定だったが余りにタイミング良くて勢いで乗ってしまった。 少々楽のしすぎかな。

清水駅では良く通る声の、お経?ご詠歌? 分からないが、それを聞きながら乾杯をしました。

歩行時間:6時間15分 休憩時間:1時間05分 延時間:7時間20分

出発時刻:9時00分 到着時刻:16時20分

歩 数: 24、132歩(推定距離17.1km) GPS距離5.8km

行程表

平山バス停 0:45> 旧道登山口 1:05> 穂積神社 0:50> 太陽光展望ヶ所 0:35> 高山 0:10> コアジサイ群生地

1:00> 山原分岐 0:50> 大道山(山原中継所) 1:00> 山原バス停

今回の山行には目的が三つあり、第1がコアジサイを見る事。第2が柏尾峠から山原中継所の道を確認する事。最後は則沢から

文殊岳の道を歩く事だったが、始発バスに乗り遅れたため最後の則沢~文殊岳の道は歩く事ができなくなってしまった。

変わりに穂積神社への旧道の上りを確認できて、仲間ウォークに使えそうだと分かったので良しとしよう。

しかし残りの二つはどうだろう。果たして確認できるかどうか・・・・・

高山山頂の壊れた案内板 鉄塔下のお花畑?

太陽光発電所を下り再度山道に入り出た所は、新しく林道が開通して山道が分断された所です。

そこに新しい道標が建ち竜爪方面を指して 「帆掛山・穂積神社」 となっている。ここに書かれた帆掛山は梶原山と柏尾峠の間にある

帆掛山(一本松公園)ではなく、穂積神社の北東にある848mのピークです。

一つのコースの中に同じ名前の山があるのは紛らわしいが、この標識が建ったので848mの帆掛山も徐々に認識されていくだろう。

高山山頂は視界が効かず態々行く事も無いが逃げるのも嫌だし、前回鉄塔下を通る近道を見つけたので寄る事にした。

面白みのない山頂だが、今回始めて見た壊れた案内板の表記が気になった。

前回見つけたと思っていた鉄塔下の近道が、この案内板には既に書かれていたのを見ると以前はこの道が歩かれていたのだろう。

ただ分からないのが、その道が緑の太い道の間にある事で、こんな場所に林道は無いのでこの太い線はハイキングコースなのだろうか。

しかし高山山頂から左が清水は分かるが、鉄塔下の太い線が左を指して “平山” となっているのが分からない。

いや左でなくても、この先に平山に下る道があったのだろうか。あれば平山を起点とした周回コースができるのだが。

鉄塔下のお花畑はどうなっているか確認に行ったが残念ながら雑草に負けていた。

多分中電でやったと思われるが、一体何の目的があったのだろう。鉄条網で周りを囲んでまでする目的を知りたい。

ここに限らず鉄塔の下は太陽が当たり雑草が良く伸びる。夏になると人の背ほど伸びた雑草が道を隠し迷ってしまう事もる。

ここはまだそれほどでもないが踏み跡は隠れていた。

若しここを上から来た時は、鉄塔下部の脚の中央を目指して下れば林の手前に右に下る道がある。

下から来た時は、上に見える鉄条網の杭の右側から高い所を目指せば、例え道に出なくても山頂になる。

サーいよいよコアジサイの群生地近づきました。

帆掛山周辺にもコアジサイは生えていたが、蕾は固くとても鑑賞する代物では無かった。ガクっときたが、いやあそこは標高が高い

からだと期待を先送りにした。次にコアジサイがあったのは高山の登り口で、そこのは蕾が大分大きくなり青みも帯びていた。

若しやここより標高が低ければ開花しているかもと強引に望みを継続した。

で、その結果はこれでした。

残念なが妻の 「家のアジサイが咲いていないのに山で咲くわけがない」 の言が正しかった。

サー潔く諦めよう。

でもでもですよ。この斜面を埋めるようあるコアジサイが一斉に咲けば、青みがかった海のようになるのではないかな。

まだ見ぬ愛しき人を想うように未練は続きます。

急な山道 山原中継所への道(右)

南峰への登りは長くきついので下りも覚悟してきた。だがその割には思ったより簡単に平坦な道になった。

最初この道を登った時は踏み跡も薄く目印も少なかったことから、ピークに登るときは良いが下りは道を見失う可能性も

感じて、下りにはこの道は利用すべきではないと思ってしまった。

翌年2回目に登った時は目印こそ少なかったがしっかりしたした踏み跡があり、最近歩く人が増えたと思った。

それが今年歩いてみれば何の事はない、直登する道と登りやすくジグザクになった道があるのに気付いた。

3度歩いてそれがやっと分かるのだか情けない。

やけにに簡単に下れたと思ったのは早とちりだった。平坦な道はまたもや急な下りになった。

矢張りこの道は上りでも下りでも一筋縄では行かなかった。

この道から山原中継所のへの道は2本あるが、今日は最初の山原への分岐を見送り柏尾峠に近い道を歩く事にしている。

これはいつか梶原山から山原のコースを知人ウォークで歩きたいと思っているのでその下調べも兼ねたのです。

咲きだしていたコアジサイ

山原に向かう道に入ると里山的雰囲気になり縦走路より歩きやすい感じになった。

道端には所々にコアジサイが咲きだしていた。南峰のコアジサイの群生地は標高が約800mで、ここは400m程度なので大分低く

なっている。そのため気温が高いので咲きだしているのだろう。

どうですかこんな感じ、いやもっと青みがかった花が一面に咲いているのを想像したら行ってみたくなりません?

今年は時季の把握に失敗したが来年は是非見てみたい。

コアジサイの花は、この後も所々に咲いていました。

アリドオシ(蟻通し・有り通し)

見にくい写真ですが、丈が低く葉が地面の少し上に広がっていて、葉の影には鋭い小さな棘を持った植物です。

低い山で良く見かけるのですが名前を知りませんでした。

そこで今回調べてみたら 「アリドウシ」 という名前だった。葉だけを見ていると意味は分からないが、棘を見れば一目瞭然です。

地面のすぐ上にあたかも蟻を狙うが如し棘を持っているので 「蟻通し」 なのだそうです。

この植物には別の漢字を割り当て 「有り通し」 とも書くそうです。意味は 「千両、万両、有り通し」 からきているとか。

良く分からないがアリドオシと同じように、千両も万両も白い花が咲き、赤い実をつける事からの語呂合わせなのかな。

土地によってはこの3点を正月の縁起物として飾る所もあるそうです。

根の横を行く登山道 最初に合流した農道

この道は上り下りの傾斜も緩くのんびり歩ける気持ちの良い道です。

木の根が半分剥きだしになった所にはご丁寧にロープも張ってくれてありました。

分岐から30分ほどで最初の農道に合流したが、標識の杭はあるが標識は取れてしまったのか付いていない。でも大丈夫。

今は稜線近くを辿っているのだからと、登りの道を行けばすぐ次の標識が現れた。

この道で迷うのはここだけで後は標識があるので迷う事は無かった。

展望台 山原中継所が見えた

手作りの展望台が放置茶畑の中にあった。上がってみようかと思ったが所詮今日は景色は見えないと止めにした。

でも今はそれは反省しています。観歩を提唱しながら疲れ始めるとすぐ逃げてしまう悪い癖が出てしまったと。

若しかしてあの展望台からは、高山が、新東名が、山原中継所が、そして富士山が見えたかもしれない。

その山原中継所がやっと見えた。

スッキリした緑の中に建つアンテナ塔と、左下には清水の街並みと折戸湾が見ている。

写真は今一、今二だが、今日ここまでで一番の眺めだった。

今日の三つの目的の二つは失敗したが、最後の柏尾峠から山原の道は確認できそうだし、こんな景色を見る事ができ満足だった。

未整備の竹林 整備済みの竹林

最近の里山は竹林が侵食してきて雑木林どころか植林された林の中にも竹が侵略してきている。

これだけ荒れてしまえばもう大々的に対処しなければどうにもならないだろうが、竹林の持ち主は整備した所で金にはならないので

放置し続けて、更に竹の猛威は広がっていく。

竹林を整備すればすっきりとして清々しいが、この姿を留めるには更に手を加え続けなければならない。

そこでどうでしょう竹林に 「タケノコを自由にお取りください」 と貼り紙をしたら。

明らかに放置竹林と思っても、黙ってタケノコを掘る事は気が引けて中々できない。そこで竹林を開放したらタケノコ掘りをする人が

増え、竹林が荒れるのを少しでも遅らせる事ができるのはないかな。

高山と竜爪山 新東名の新清水JCT

中継所入口に延びる農道に合流したが、そこには標識が無く、始めて来ると迷ってしまう。

私も4年前に清水駅から山原中継所に登って、柏尾峠に向かおうとしたが道が分からず、丁度歩いていた地元の人に梅ケ谷経由で

柏尾峠に行く舗装路を案内された。本当は山道で行きたかったがその案内してくれた人が 「途中で分からなくなる」 と言ったので

諦めるしかなかった。

ところが今日山道を歩いてみれば、どちらかと云えばわかりやすい道だった。そうこの入口さえ分かればだが。

その入口は、下から来た農道の山側1車線が無くなり、谷側のガードレールが終わったモノラックのレールの開始点が入口です。

そのレールの横を下れば後はハッキリした道が柏尾峠に続いています。(写真を撮るのを忘れてしまった)

農道を少し登った所に小屋の屋根らしい平らなコンクリの台があり、そこらの眺めが良かった。

先程歩いてきた高山南峰と鉄塔が見え、その左にかすかに高山が見えている。本来南峰より高山の方が標高は高いのだが、

ここでは逆転して見える。

更にその奥には双耳峰の薬師岳と文殊岳、その尾根を左に下れば若山が見えている。

左手前に見える稜線は今歩いてきたところだろう。

一方視線を東に移せば、下にはこんな山の中には似合わない立体交差の道路が見えるが、ここが新東名の新清水JCTだ。

子供の日に毛無山に行った時は、東名から新清水JCTを経由して新東名に入ったのだから、あそこを走っている。

更に先週は愛鷹位牌岳に向かう時は藤枝ICkら新東名を走っているので下に見える本線も走っているのだ。

そう云えば新東名の左に見える山をピラミッド状、いや方墳状に削り、コンクリで固めた物を見て “何だ?” と思った覚えがある。

ブログの 「黒ラブ賢と賢パパの薔薇と酒の日々・・・・たま~に山」 の賢パパさんは、 ここからの景色を時々紹介してくれる。

その中で雪景色をした富士山が雲海でうずまった上に聳えている景色が大好きです。

その景色を直接見てみたいが、家から距離もあり雲海がいつ発生するかも分からず、しかも早朝とときているので所詮は無理。

賢パパさんのブログを待つばかりです。

山原無線中継所 旧ロープウェイの巻上機

農道の突き当りにある山原中継所には施錠がしてあり中に入る事ができない。入口には何の看板もなくアンテナ台にも小さな

パラボラアンテナがあるだけで現在使っているのだろうか?

門の中の敷地は広く、しかもその半分以上は空地になっているのが勿体なく見えてしょうがない。

こんな事なら空地を開放して、左にある木を伐採すれば360度の展望台になるだろう。

清水市民、いや清水区民はおとなし過ぎる。市会議員でも動かして政治的に交渉すれば大会社ほど分かってくれるのではないか。

と、“乞食のお粥” だけの男は思うのです。

この大道山山頂にある中継所は農道が開通する前はロープウェイで麓から通勤していたという。そのロープウェイの残骸が見えた。

山原無線中継所 清水港

茶畑の上に中継所が見えているが、その茶畑の大部分は放置茶畑で、5台あるアンテナ塔の4台は放置アンテナ塔だった。

一方下に見える清水港は貨物の陸揚げ用のクレーンが何台も見え、活発に見えるが、まさか放置クレーン? そんな事はないよな。

このクレーンの事を 「キリンが5頭見える」 と表現した人がいたが、確かにこうしてみるとキリンのように見える。

でもこのキリンは動く事ができるのかな? それとも繋がれ状態の固定式なのかしら。

下に見える高架は東名(清水JCT)と新東名(新清水JCT)を結ぶ高速道路です。

日本平と清水市街

農道を外れた近道もあったが、下りならこの絶景を見ながら下る方が楽しいと下まで農道を歩きました。

テイカカズラ

このスクリューに似た花も良く見かけますよね。以前はこの花の名前を “スイカズラ” と思っていたが違っていた。

正式には 「テイカカズラ(定家葛)」 と呼ばれていて、この名前の謂れが結構面白いので紹介します。

「都に来た旅の僧が、時雨が降ってきたので雨宿りをしていると、若い女人が現れ、ここは藤原定家が建てた屋敷だと教えました。

そして僧を、定家と人目を忍ぶ深い契りを結んだ、式子内親王の墓に案内します。

女は葛の絡んだ墓を見て、若くして死んだ定家の執心が、葛となって内親王の墓にまといつき、内親王の魂は安まることがないと

物語った。それを聞いた旅の僧は、内親王の成仏を願って墓の前で読経して内親王を弔いました。

その夜、内親王の霊が墓の中から現れ、成仏したことを喜び、報恩のためと舞を舞い、やがてもとの墓の中に帰り、再び定家葛に

まといつかれて姿を消しました。」 とさ。

でもまた葛にまといつかれたら休まるときがないのではないかな?

「権現の泉」 の標識を見て覗いてみたが、何やら沢の水を樋で流している。あれじゃぁ汚そうだと他を探すと井戸のような物もあった。

これじゃ “泉” ではないと諦めた。

道が平らになり、カーブを曲がった所がバスの停車場で、丁度ドアを開けたバスが停まっていた。

行先を確認すると “忠霊塔前” とかになっているが分からない。運転手に 「清水駅に停まりますか?」 と聞くと 「ハイ」 と答えた。

「出るのは何時ですか」 と聞くと、今度は 「23分です」 と簡潔明瞭に答える。

エッ! ここに着いたのが20分だったので腕時計を見ると4時22分だった。慌ててバスに乗るとドアは閉まり、座ると発車した。

清水駅まで歩く予定だったが余りにタイミング良くて勢いで乗ってしまった。 少々楽のしすぎかな。

清水駅では良く通る声の、お経?ご詠歌? 分からないが、それを聞きながら乾杯をしました。