中山から烏帽子形山へ

歩行記録 H29-4-24(火)

歩行時間:4時間00分 休憩時間:2時間10分 延時間:6時間10分

出発時刻:7時55分 到着時刻:14時05分

歩 数:19、077歩(推定距離13.54km) GPS距離12.5km

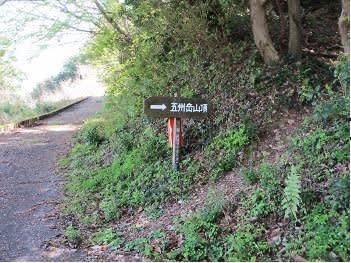

行程表

中山上バス停 1:00> ※農道終点 0:20> 烏帽子形山 0:10> 助宗・花倉分岐 0:15> 県道・花倉分岐 0:10> 花倉城跡

0:45> ※県道合流 0:15> 安楽寺入口 0:15> 安楽寺 0:15> 葉梨神社 0:15> 白藤の里 0:20> 三ツ石バス停

※道迷い含む

烏帽子形山・花倉城跡ルート概略図

先月烏帽子形山を歩いた時に、クマガイソウの咲く頃に中山から烏帽子形山を越えて天王山を歩きたいと思った。

だが春になると頭の中は花と山セットで一杯になり、何処へ行くか迷っているうちに花はどんどん盛りを過ぎていく。

更に今年は天候不順や体調不良が重なり、まだ藤枝の蓮華寺池の桜しか見ていない。

この時季になればすでにカタクリも山桜も枝垂れ桜も時期を失してしまった。

なら4月中旬から5月上旬にかけて咲くとあるクマイガイソウはと思い、花沢山と天王山のどちらに行くか天秤にかけた。

花沢山のクマガイソウは過去に3度も見に行ったが、いつも葉っぱだけで花を見る事ができていない。

それならどこに咲くのか分からないが、中山を出発地にして天王山のクマガイソウを見に行くことにした。

果たして花を見る事ができるかどうか・・・・・・

バス停から見えた山 瀬戸口橋を渡る

自主運行バスを中山上バス停で下車すると瀬戸川を挟んだ正面に山が見ていた。多分あれが烏帽子山だろうが、思ったより低く

見える。あれなら高草山より低くて近いので30分か40分で登れそうだ。

烏帽子形山は藤枝市に認定ハイキングコースで、清水寺から峠を越をして三角山経由で烏帽子形山に登り、帰途は花倉城跡の

手前から石仏隧道側に出て日帰り温泉ゆらくがゴールのコースになっていた。

それが最近手に入れた 「ふじえだハイキングコースガイド」 には中山からのコースがBコースとして追加されていた。

藤枝のハイキングコースを紹介している私としては、一度は歩かなければならないと思っていたので丁度良い機会でもある。

ガイドには 「瀬戸口橋を渡り、高山寺のある集落を進みます。」 とあるので安心して橋を渡ります。

橋の上から瀬戸川の流れを見ていた男性が 「何処に行くの?」 と聞いてきた。

「烏帽子形山に行こうと思って、あの山がそうですか」 と正面に見える山を指すと

「三角点のある山はここからは見えないよ。あの山は名前なんてついてないなぁ」 だって。

「じゃ烏帽子形山の手前にある三角山かなぁ?」 と聞くも

「三角に見えるからそう呼ぶのかな? でもここじゃそんな名前は使わないよ」

後で地図で調べてみると正面に見えた山は、烏帽子形山でも三角山でもなく、更に瀬戸が沿いにある342m峰のようでした。

放置竹林 整備されている竹林

橋を渡った先にある集落は “紺屋(こうや)” 集落と呼ぶようで紺屋公民館があった。昔は染物をしていたのかしら?

街道から離れた行止りの集落なので落ち着いた感じがして中々いいし、蕎麦屋もあった。

短い集落はすぐ終わってしまい、ガイドにあった高山寺は気が付かないままだった。

小さな沢沿いの農道に入るとここにも放置竹林がある。マー農道を歩けば放置竹林と放置茶畑は当たる前の事で、今では整然と

整備されている竹林など見るのが珍しい事になってしまった。

そんな気持ちで歩いていると “そんな事はない” とばかりに綺麗な竹林が現れた。

どうです! 現役の竹林は明るく清々していますよね。よく竹林は傘を差して歩けるぐらいの間隔が良いと云うが本当ですよね。

ハルジオン(春紫苑)の綿毛 ギボウシ(擬宝珠)

農道脇にはお馴染みの草花が顔を出している。まずは既に綿毛になっているハルジオン。息を吹きかければ飛んでいきそうです。

ギボウシの名前の謂れは蕾が橋の欄干の上にある擬宝珠に似ているかららしいが、まだ蕾を確認した事は無い。

ホウチャクソウ(宝鐸草) ヤブレガサ(破れ傘)

鳴子百合と言ってしまいそうだが、これはホウチャクソウ(宝鐸草)のようです。名前の由来は宝鐸に似ているからと云うが、宝鐸とは

寺の堂塔の軒の四隅に、飾りとして吊るす風鈴状の物だそうで、そう云われればそんな物が寺にはぶら下がっていますよね。

しかしそれに比べると下の広がりが狭いようですが、マーいいでしょう。

多分ヤブレガサだと思いますが、これは沢山生えていました。名前の謂れは聞かなくても分かりますよね。

分 岐 農道終点

ガイドには 「集落を抜け、暫く農道に沿って進むと、Aコースに合流します。」 とあるので気楽に進みます。

大分高度も上がり菩提山や笠張山、高尾山も見てきた。そんな時に写真のような分岐に出た。

ここまでも分岐はあったが道なりに進んで来たが、この分岐では少し悩んでしまった。だがここはハイキングコースに指定されて

いるのだから標識は、と探したが見当たらない。そう云えば出発してここまで一ヶ所も標識には気が付かなかった。

なんか変だなぁと思いつつも兎も角道なりに真っすぐ進む事にした。

分岐から5分程農道を行くと農道を横切ってモノラックのレールが走っていたので、先を覗いてみると舗装は終り農道の終点の

ようだ。更に右側の開けた林の中に入っても踏み跡らしき物は無い。

実は私は5年前に初めて烏帽子形山に登った時、帰りに道を間違え頂上直下の分岐を中山方面に下った事がある。その時は農道を

少し下ったところで間違いに気づき尾根まで戻った事がある。

その時の農道の終点は、頂上から下りと茶畑からの下りがぶつかった小さな鞍部になっていて、山道側は竹藪だったと覚えている。

しかしここの終点は全然違う。矢張り道を間違えてしまったのだ。引き返すかない。

茶 畑 農道終点

分岐まで戻りまた悩む。ここまで標識を見なかったという事は初めから道を間違えてしまったのか、それともこの分岐を曲がった先に

登山道があるのか。

幾ら思い返してもここまでで道を間違えた覚えはない。それに眺めだって北の方角に視界を邪魔するような稜線は無い。

ヨシ! この分岐も農道の終点まで行ってみようと決心する。

うん!その前にこの分岐の右側に目印を付けておこうと、ピンクリボンを取り付けておいた。こうしておけばこれから来る人の目印に

なるだろうし、若しこの道が登山道でなければ、帰りにリボンを取り外せば良いと。

オッ!こちら側の農道は茶畑もあり記憶ともあっている。と思っているそばから終点に着いてしまった。

分岐からたったの5分程度だったが、記憶通り竹藪のある農道終点だった。

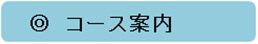

登山道があった 最初の標識

明るい農道と一変した暗い竹藪の中に、有りました、有りました待望の踏み跡が。

しかも道の左右には、この日最初に目にする標識もありました。

細長い標識には 「烏帽子山頂~紺屋村農道~陶芸竹の子~地蔵尊~食事処幸の松~卍高山寺~中山バス停」 とある。

そうか途中にあった蕎麦屋は “食事処 幸の松” なのか、それとあれが高山寺?と思った小さなお堂はどうやら地蔵尊のようだ。

そして農道最後の建物は、小さな家が幾つも固まってあった風変わりな建物だったが、あれは陶芸をやる所だったのだ。

疑問に感じていた幾つかな事は解決したが、高山寺は分からなかった。

それと烏帽子形山を烏帽子山と書いてあるのは、私のミスタイプではなく標識がそうなっていました。。

荒れた感じの登山道 三角山と花倉城跡から合流点

一見荒れた感じはするが歩く場所自体は何ら問題はありませんでした。こんな山道を10分も歩けばもう尾根の合流部です。

ここを左に行けば烏帽子形山山頂で、右に行けば花倉城跡や三角山・助宗方面に行きます。

本日最初の公的な標識が立っていたが、市のハイキングガイドで紹介するなら、瀬戸口橋入口と最後の農道の分岐には標識を

建てるべきだろうと思った。

これからあっちに向かいます ここを曲がれば山頂です。

烏帽子形山山頂 烏帽子形山の三角点

前回ここの山頂に来て写した写真に三角点の標石が写っていなかったので撤去されたのか疑問に感じていた。

そこで今日はその確認です。この位置からだと標石は見えませんよね。そこでベンチを回り込んで写せばハイありました。

5年前にはこのベンチが無く、三角点の白い杭と標石、そして山名表示がセットで写っていたので勘違いしてしまいました。

山頂からの眺め 北に延びる階段

残念ながら山頂からの眺めはありません。5年前の写真では東方面の木は伐採されていたのですが、また成長してきたようです。

登山道とは反対に伸びる北側には階段が下に続いています。若しかしてこの道は石仏隧道の上を通って、ビク石に行く道かと

思うのですが、今日は行く方向が違うと言い分けをして逃げる私です。

板根を越して ケルンを見ながら

快適に下ります。

調子に乗ってはいけません 坂の途中を曲ります

ケルンの先は下りになるが調子に乗って下ってしまうと三角山に行ってしまいます。花倉城跡は坂の途中にある標識を曲がります。

標識は無くても目印はある 誘導用ロープもある

落葉が積もっているころは滑りやすく踏み跡も分かりにくくなるので目印を確認しながら下ります。

張られたロープもあるがこれは歩行を助けると云うより道間違いを防ぐ誘導用ロープのようです。

ここまで下れば農道はすぐ 農道が始まった

尾根状になったこの場所まで来れば下りはすぐ終わりで農道が始まります。

分岐(直進は土倉城跡、左は本郷・西方) 分岐の標識

花倉城跡と烏帽子形山の鞍部の分岐にある標識は何とも分かり難い。

今烏帽子形山方面から下ってきて花倉城跡に行こうとしても、右側に立つ(写真上)標識には花倉城跡の名前は無い。

それでも後ろ(写真下)を振り返れば、杭は腐って倒れそうな標識に花倉城跡の名前を見つけ安心する。

更にこの分岐を左に曲がった先が “瀬戸ノ谷” とあるのもいただけない。瀬戸ノ谷地区とは瀬戸川奥全体に及んでいて、蔵田や

不動峡辺りも瀬戸ノ谷になる。今日歩いて来た中山の先も瀬戸ノ谷なのだから、これでも間違いではないが分かり難い。

ならどう表示すればよいかと云えば、後ろの標識のように “本郷・西方” と表示すればよいだろう。

なら2枚一組と考えれば文句は無かろうと云われそうだが、後ろの標識はここで直角に曲がるにも関わらず “⇔” で書いてある。

これでは花倉城跡側から来た人が本郷や西方方面に行く時は、間違えて直進して烏帽子形山に行ってしまいかねない。

矢張りここは右にある標識に直進を追加して花倉城跡とし、左方面は瀬戸ノ谷を抹消し本郷・西方とすればスッキリするのだが。

一見歩き易そうな舗装路 竹の子の残骸

写真が下手なので一見すると歩き易そうな道に見えるが、実際はかなり急な坂で下りでは注意を要します。

そんな舗装路の横の硬そうな地面が掘られ竹の子の皮が散乱していた。どうやら猪の仕業のようです。

でも何故こんな硬そうな所を掘るのだろう?竹藪の方のが掘りやすいと思うのだが・・・・・こればかりは猪に聞かなければ分からない。

つつじ 桜

右(南東)が開けた場所に蕗が目についた。今年は既に2回蕨を採っていたので妻は蕨はもういいと言っている。

しかし蕗はまだ採っていないのでいい土産になると採ることにした。

30分ほど採ったがキリが無いので途中で止める事にした。蕨と違った蕗は移動量少なく座って取る事ができるの楽なのだが、

下から取ろうとすると根さら抜けてしまう。仕方ないのでだいぶ上で折るので短い蕗になってしまう。

そして蕗は取ったあと葉を取らなければならないのも面倒で、時間がかかる割には量は少なかった。

でもこれでいい土産ができた。

高草山が見える 花倉集落

花倉城跡の中からは景色を見る事は出来ないが、城跡の林を一歩抜け出ると南東側が開け景色を眺める事ができる。

花倉城跡だけを訪れた方も是非この場所まで来てください。道は城の入口から登り烏帽子山山頂の標識の所を左に進みます。

ここで早めの昼飯を取り花倉城跡の中に入ることにします。

歩行記録 H29-4-24(火)

歩行時間:4時間00分 休憩時間:2時間10分 延時間:6時間10分

出発時刻:7時55分 到着時刻:14時05分

歩 数:19、077歩(推定距離13.54km) GPS距離12.5km

行程表

中山上バス停 1:00> ※農道終点 0:20> 烏帽子形山 0:10> 助宗・花倉分岐 0:15> 県道・花倉分岐 0:10> 花倉城跡

0:45> ※県道合流 0:15> 安楽寺入口 0:15> 安楽寺 0:15> 葉梨神社 0:15> 白藤の里 0:20> 三ツ石バス停

※道迷い含む

烏帽子形山・花倉城跡ルート概略図

先月烏帽子形山を歩いた時に、クマガイソウの咲く頃に中山から烏帽子形山を越えて天王山を歩きたいと思った。

だが春になると頭の中は花と山セットで一杯になり、何処へ行くか迷っているうちに花はどんどん盛りを過ぎていく。

更に今年は天候不順や体調不良が重なり、まだ藤枝の蓮華寺池の桜しか見ていない。

この時季になればすでにカタクリも山桜も枝垂れ桜も時期を失してしまった。

なら4月中旬から5月上旬にかけて咲くとあるクマイガイソウはと思い、花沢山と天王山のどちらに行くか天秤にかけた。

花沢山のクマガイソウは過去に3度も見に行ったが、いつも葉っぱだけで花を見る事ができていない。

それならどこに咲くのか分からないが、中山を出発地にして天王山のクマガイソウを見に行くことにした。

果たして花を見る事ができるかどうか・・・・・・

バス停から見えた山 瀬戸口橋を渡る

自主運行バスを中山上バス停で下車すると瀬戸川を挟んだ正面に山が見ていた。多分あれが烏帽子山だろうが、思ったより低く

見える。あれなら高草山より低くて近いので30分か40分で登れそうだ。

烏帽子形山は藤枝市に認定ハイキングコースで、清水寺から峠を越をして三角山経由で烏帽子形山に登り、帰途は花倉城跡の

手前から石仏隧道側に出て日帰り温泉ゆらくがゴールのコースになっていた。

それが最近手に入れた 「ふじえだハイキングコースガイド」 には中山からのコースがBコースとして追加されていた。

藤枝のハイキングコースを紹介している私としては、一度は歩かなければならないと思っていたので丁度良い機会でもある。

ガイドには 「瀬戸口橋を渡り、高山寺のある集落を進みます。」 とあるので安心して橋を渡ります。

橋の上から瀬戸川の流れを見ていた男性が 「何処に行くの?」 と聞いてきた。

「烏帽子形山に行こうと思って、あの山がそうですか」 と正面に見える山を指すと

「三角点のある山はここからは見えないよ。あの山は名前なんてついてないなぁ」 だって。

「じゃ烏帽子形山の手前にある三角山かなぁ?」 と聞くも

「三角に見えるからそう呼ぶのかな? でもここじゃそんな名前は使わないよ」

後で地図で調べてみると正面に見えた山は、烏帽子形山でも三角山でもなく、更に瀬戸が沿いにある342m峰のようでした。

放置竹林 整備されている竹林

橋を渡った先にある集落は “紺屋(こうや)” 集落と呼ぶようで紺屋公民館があった。昔は染物をしていたのかしら?

街道から離れた行止りの集落なので落ち着いた感じがして中々いいし、蕎麦屋もあった。

短い集落はすぐ終わってしまい、ガイドにあった高山寺は気が付かないままだった。

小さな沢沿いの農道に入るとここにも放置竹林がある。マー農道を歩けば放置竹林と放置茶畑は当たる前の事で、今では整然と

整備されている竹林など見るのが珍しい事になってしまった。

そんな気持ちで歩いていると “そんな事はない” とばかりに綺麗な竹林が現れた。

どうです! 現役の竹林は明るく清々していますよね。よく竹林は傘を差して歩けるぐらいの間隔が良いと云うが本当ですよね。

ハルジオン(春紫苑)の綿毛 ギボウシ(擬宝珠)

農道脇にはお馴染みの草花が顔を出している。まずは既に綿毛になっているハルジオン。息を吹きかければ飛んでいきそうです。

ギボウシの名前の謂れは蕾が橋の欄干の上にある擬宝珠に似ているかららしいが、まだ蕾を確認した事は無い。

ホウチャクソウ(宝鐸草) ヤブレガサ(破れ傘)

鳴子百合と言ってしまいそうだが、これはホウチャクソウ(宝鐸草)のようです。名前の由来は宝鐸に似ているからと云うが、宝鐸とは

寺の堂塔の軒の四隅に、飾りとして吊るす風鈴状の物だそうで、そう云われればそんな物が寺にはぶら下がっていますよね。

しかしそれに比べると下の広がりが狭いようですが、マーいいでしょう。

多分ヤブレガサだと思いますが、これは沢山生えていました。名前の謂れは聞かなくても分かりますよね。

分 岐 農道終点

ガイドには 「集落を抜け、暫く農道に沿って進むと、Aコースに合流します。」 とあるので気楽に進みます。

大分高度も上がり菩提山や笠張山、高尾山も見てきた。そんな時に写真のような分岐に出た。

ここまでも分岐はあったが道なりに進んで来たが、この分岐では少し悩んでしまった。だがここはハイキングコースに指定されて

いるのだから標識は、と探したが見当たらない。そう云えば出発してここまで一ヶ所も標識には気が付かなかった。

なんか変だなぁと思いつつも兎も角道なりに真っすぐ進む事にした。

分岐から5分程農道を行くと農道を横切ってモノラックのレールが走っていたので、先を覗いてみると舗装は終り農道の終点の

ようだ。更に右側の開けた林の中に入っても踏み跡らしき物は無い。

実は私は5年前に初めて烏帽子形山に登った時、帰りに道を間違え頂上直下の分岐を中山方面に下った事がある。その時は農道を

少し下ったところで間違いに気づき尾根まで戻った事がある。

その時の農道の終点は、頂上から下りと茶畑からの下りがぶつかった小さな鞍部になっていて、山道側は竹藪だったと覚えている。

しかしここの終点は全然違う。矢張り道を間違えてしまったのだ。引き返すかない。

茶 畑 農道終点

分岐まで戻りまた悩む。ここまで標識を見なかったという事は初めから道を間違えてしまったのか、それともこの分岐を曲がった先に

登山道があるのか。

幾ら思い返してもここまでで道を間違えた覚えはない。それに眺めだって北の方角に視界を邪魔するような稜線は無い。

ヨシ! この分岐も農道の終点まで行ってみようと決心する。

うん!その前にこの分岐の右側に目印を付けておこうと、ピンクリボンを取り付けておいた。こうしておけばこれから来る人の目印に

なるだろうし、若しこの道が登山道でなければ、帰りにリボンを取り外せば良いと。

オッ!こちら側の農道は茶畑もあり記憶ともあっている。と思っているそばから終点に着いてしまった。

分岐からたったの5分程度だったが、記憶通り竹藪のある農道終点だった。

登山道があった 最初の標識

明るい農道と一変した暗い竹藪の中に、有りました、有りました待望の踏み跡が。

しかも道の左右には、この日最初に目にする標識もありました。

細長い標識には 「烏帽子山頂~紺屋村農道~陶芸竹の子~地蔵尊~食事処幸の松~卍高山寺~中山バス停」 とある。

そうか途中にあった蕎麦屋は “食事処 幸の松” なのか、それとあれが高山寺?と思った小さなお堂はどうやら地蔵尊のようだ。

そして農道最後の建物は、小さな家が幾つも固まってあった風変わりな建物だったが、あれは陶芸をやる所だったのだ。

疑問に感じていた幾つかな事は解決したが、高山寺は分からなかった。

それと烏帽子形山を烏帽子山と書いてあるのは、私のミスタイプではなく標識がそうなっていました。。

荒れた感じの登山道 三角山と花倉城跡から合流点

一見荒れた感じはするが歩く場所自体は何ら問題はありませんでした。こんな山道を10分も歩けばもう尾根の合流部です。

ここを左に行けば烏帽子形山山頂で、右に行けば花倉城跡や三角山・助宗方面に行きます。

本日最初の公的な標識が立っていたが、市のハイキングガイドで紹介するなら、瀬戸口橋入口と最後の農道の分岐には標識を

建てるべきだろうと思った。

これからあっちに向かいます ここを曲がれば山頂です。

烏帽子形山山頂 烏帽子形山の三角点

前回ここの山頂に来て写した写真に三角点の標石が写っていなかったので撤去されたのか疑問に感じていた。

そこで今日はその確認です。この位置からだと標石は見えませんよね。そこでベンチを回り込んで写せばハイありました。

5年前にはこのベンチが無く、三角点の白い杭と標石、そして山名表示がセットで写っていたので勘違いしてしまいました。

山頂からの眺め 北に延びる階段

残念ながら山頂からの眺めはありません。5年前の写真では東方面の木は伐採されていたのですが、また成長してきたようです。

登山道とは反対に伸びる北側には階段が下に続いています。若しかしてこの道は石仏隧道の上を通って、ビク石に行く道かと

思うのですが、今日は行く方向が違うと言い分けをして逃げる私です。

板根を越して ケルンを見ながら

快適に下ります。

調子に乗ってはいけません 坂の途中を曲ります

ケルンの先は下りになるが調子に乗って下ってしまうと三角山に行ってしまいます。花倉城跡は坂の途中にある標識を曲がります。

標識は無くても目印はある 誘導用ロープもある

落葉が積もっているころは滑りやすく踏み跡も分かりにくくなるので目印を確認しながら下ります。

張られたロープもあるがこれは歩行を助けると云うより道間違いを防ぐ誘導用ロープのようです。

ここまで下れば農道はすぐ 農道が始まった

尾根状になったこの場所まで来れば下りはすぐ終わりで農道が始まります。

分岐(直進は土倉城跡、左は本郷・西方) 分岐の標識

花倉城跡と烏帽子形山の鞍部の分岐にある標識は何とも分かり難い。

今烏帽子形山方面から下ってきて花倉城跡に行こうとしても、右側に立つ(写真上)標識には花倉城跡の名前は無い。

それでも後ろ(写真下)を振り返れば、杭は腐って倒れそうな標識に花倉城跡の名前を見つけ安心する。

更にこの分岐を左に曲がった先が “瀬戸ノ谷” とあるのもいただけない。瀬戸ノ谷地区とは瀬戸川奥全体に及んでいて、蔵田や

不動峡辺りも瀬戸ノ谷になる。今日歩いて来た中山の先も瀬戸ノ谷なのだから、これでも間違いではないが分かり難い。

ならどう表示すればよいかと云えば、後ろの標識のように “本郷・西方” と表示すればよいだろう。

なら2枚一組と考えれば文句は無かろうと云われそうだが、後ろの標識はここで直角に曲がるにも関わらず “⇔” で書いてある。

これでは花倉城跡側から来た人が本郷や西方方面に行く時は、間違えて直進して烏帽子形山に行ってしまいかねない。

矢張りここは右にある標識に直進を追加して花倉城跡とし、左方面は瀬戸ノ谷を抹消し本郷・西方とすればスッキリするのだが。

一見歩き易そうな舗装路 竹の子の残骸

写真が下手なので一見すると歩き易そうな道に見えるが、実際はかなり急な坂で下りでは注意を要します。

そんな舗装路の横の硬そうな地面が掘られ竹の子の皮が散乱していた。どうやら猪の仕業のようです。

でも何故こんな硬そうな所を掘るのだろう?竹藪の方のが掘りやすいと思うのだが・・・・・こればかりは猪に聞かなければ分からない。

つつじ 桜

右(南東)が開けた場所に蕗が目についた。今年は既に2回蕨を採っていたので妻は蕨はもういいと言っている。

しかし蕗はまだ採っていないのでいい土産になると採ることにした。

30分ほど採ったがキリが無いので途中で止める事にした。蕨と違った蕗は移動量少なく座って取る事ができるの楽なのだが、

下から取ろうとすると根さら抜けてしまう。仕方ないのでだいぶ上で折るので短い蕗になってしまう。

そして蕗は取ったあと葉を取らなければならないのも面倒で、時間がかかる割には量は少なかった。

でもこれでいい土産ができた。

高草山が見える 花倉集落

花倉城跡の中からは景色を見る事は出来ないが、城跡の林を一歩抜け出ると南東側が開け景色を眺める事ができる。

花倉城跡だけを訪れた方も是非この場所まで来てください。道は城の入口から登り烏帽子山山頂の標識の所を左に進みます。

ここで早めの昼飯を取り花倉城跡の中に入ることにします。

<

<