水ヶ塚からの始発の2台のシャトルバスには、ほぼ満員の80人位の登山者が乗っていたが、バスを降りると

すぐ登山を開始する人、トイレに行く人、ラジオ体操を始める団体などでバラバラになる。

広い富士山の事なので私が5合目の標識を歩く時は周りに人はいなかった。

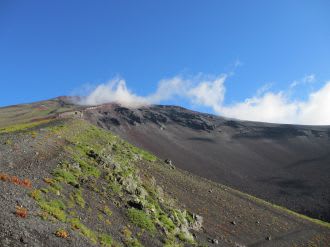

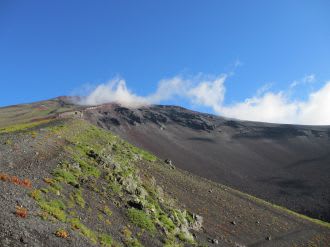

火口縁から山頂方面 火口縁から宝永山

最初はユックリと歩こうと意識したが、この齢になるとユックリしか歩けない。それでも海から登った時より

広い歩幅で6合目までは立止らずに歩く事ができた。

6合目から宝永火口入口(宝永第一火口縁)までは若干の下り坂で、さらに火口底までも楽な下りだった。

しかしこの先からは私の苦手とするダラダラ・ズルズルの火山礫の道になる。

私は宝永山の底には何回も来ているが、いつも御殿場側からの下りばかりだった。その理由はルート設定上

仕方ないと思っていたが、心の奥にはこの火山礫の道に恐れを抱いていた事もある。

海から剣ヶ峰も樹林帯の中の御殿庭までは、ある程度快調に歩けるが、その上の火山礫の道で体力を消耗してしまい

6合目にはやっと到着する状態なので火山礫の道は嫌いだった。

火口の底にある標識に「宝永第一火口 標高2420m」とある。バス終点の5合目が2400mで6合目は2490m

そしてこの火口底は2420mだから多寡が知れた高低差だ。

だがこの先の宝永山の標高は2693mで一気に273mを登ることになる。イヤダナー!

もう一つの標識には「富士宮6合目15分 宝永山50分」となっているが、果たして1時間で登れるだろうか?

バスのエコボランティアの人が「昨夜は富士山や富士宮は強い雨が降っていた」と云っていたが、その所為か

火山礫は色は黒く湿っていて、締まっているように感じる。お蔭でダラダラ・ズルズルが思ったより少なく楽に感じた。

火口壁 むかし攀った恐竜の背鰭のような溶岩壁

御殿場側に近づくにつれ火口壁が良く見るようになった。火口壁の一番上は2・30mほどの絶壁になっていて、

その下は垂直に立った溶岩壁が何列か見えている。

この溶岩壁は近づくとまるで恐竜の背鰭のような感じで、昔この垂直面は登ることは出来なかったが背鰭の上の

瘠せ尾根のような所は登る事ができた。

今ではあの場所に行く元気も、例え行けたとしてもあそこを攀じ登る元気は無い。

それが今から52年前に御殿場口7合5勺砂走館でアルバイトをしたときは、時々一人で行ったり、知人が山小屋に

泊まったときは案内までしていた。

だが今はどうだろう? 山開きの間は登山道以外なので当然立入禁止だろうが、それ以外は自己責任で行っても

いいのかな? 山頂のお鉢も冬季はスキーで滑り降りる人もいるらしいのだから。

もう一つ隠していた良くない思い出があるが、50年以上も前の事だから既に時効と云うことで白状します。

山小屋が暇になる下山客が途絶えた夕暮れ時になると、小屋から容易に行ける火口の上部にはよく行った。

最初は景色や火口の中を眺めるだけだったが、そのうち溶岩を火口の中に落とすようになった。

だが小さな溶岩だと火口に落ちても、砂のような火山礫の抵抗を受け一瞬砂埃を上げるだけですぐ停まってしまう。

これでは面白くないと、落とす岩はだんだん大きくなり、最後に落とした溶岩は私のヘソ辺りまである丸みある岩だった。

当然持ち上げる事は出来ないので、転がすように押していくと突然抵抗が無くなり、たたらを踏むような感じになった。

何とか体制を整え危うきを免れて火口を覗き込むと、大岩は「ドスン」と音を出して着地した後、砂埃を上げながら落下していく。

ヤバイ! このまま落下していくと登山道まで達してしまう。

登山者がいない事を確認して落としたのだが一瞬ひやりとした。

なんとか岩は登山道の大分上で停まってくれたので助かったが、それ以来落石ごっこは止めた。

その大岩はその年は判別できたが、翌年になると分からなくなってしまった。きっと火山礫が埋めてしまったのだろう。

登山道に薄い影が見える 宝永山と馬の背の分岐

今日はガスの流れが速く山頂が見えたと思っていると一瞬のうちに見えなくなってしまう。だがガスの上は

青空で太陽が出ているので自分の影が薄っすら見えている。

この影の先が雲海ならブロッケンの怪になるのかな? イヤ頭の先が虹や光で包まれていないのでそれは無理だ。

御殿場側の火口縁の馬の背と宝永山への分岐点に到着。

少し前までは宝永山に行く道はほんの踏み跡に過ぎなかったが、今や本道に負けないくらい太くなっている。

宝永山に8時10分に到着。火口底からは標識に書いてあった通りの50分掛かってしまった。

標識の通りなのだから標準と云うかもしれないが、正直これにはショックだった。口では「歳には敵わない」等と

言っているが、腹の底には「まだまだ負けない」という気持ちが残っている。

少し前までなら標識のタイムの7割か8割の時間で歩けたので、50分なら少なくとも40分以下で歩いていた。

ここでも口では1時間とか言っていたが、実際は50分を少しでも短縮しようと思っていた。

これから山行の計画をたてる時は十分注意しないとゴール前に暗くなってしまう。気を付けよう。

6合目を出てから宝永山までは周りに人影の無い貸切の山だった。いつもならこの宝永山も休憩する人がいて

登山者を入れないで標識を写すのは大変なのだが、今日はこの通り何処を写しても人影はない。

そうだ標識に書いてある宝永山の標高の覚え方を知人から聞いたので紹介します。

宝永山の標高は「2693m」これを富士山剣ヶ峰の「付録の山」つまり「2(フ)6(ろ)9(く)3(さん)」と

とすれば覚えやすい。なるほどね。

ところで剣ヶ峰の「3776m」の覚え方は、私は「皆南無」山で「3(ミ)7(ナ)7(ナ)6(ム)」山と覚えてきた。

だが妻に言わせると、富士山のように「皆なろう」だと云う。これは「3(ミ)7(ナ)7(ナ)6(ロウ)」となる。

ウーンどうもこちらの方が説得力があるな。さらにもっと素敵な覚え方もある。

それは「皆な和む」で「3(ミ)7(ナ)7(ナ)5(ご)6(ム)」で、これなら3775.6mと10㎝単位まで覚える

事ができる。ウン!これが一番だ。

だがチョット待った! 剣ヶ峰の写真の三角点の位置より、左側に見える岩の方が高く見えますよね。

三角点は必ず山の一番高い所にあるのではないので、この3775.6mは真の富士山の高さでなく富士山の

二等三角点の高さです。

では富士山の一番高い所の標高は(写真の岩より高い所があるらしい)3776.2mだそうです。

そのどちらも四捨五入すると3776mになるので、一般的に富士山の標高は37776mだそうです。

と、なると知ったか振りをして「皆和む」などと云っては、突っ込まれるかもしれませんね。

矢張り富士山は「皆なろう」で宝永山は「付録山」と覚えた方が良さそうです。

すぐ登山を開始する人、トイレに行く人、ラジオ体操を始める団体などでバラバラになる。

広い富士山の事なので私が5合目の標識を歩く時は周りに人はいなかった。

火口縁から山頂方面 火口縁から宝永山

最初はユックリと歩こうと意識したが、この齢になるとユックリしか歩けない。それでも海から登った時より

広い歩幅で6合目までは立止らずに歩く事ができた。

6合目から宝永火口入口(宝永第一火口縁)までは若干の下り坂で、さらに火口底までも楽な下りだった。

しかしこの先からは私の苦手とするダラダラ・ズルズルの火山礫の道になる。

私は宝永山の底には何回も来ているが、いつも御殿場側からの下りばかりだった。その理由はルート設定上

仕方ないと思っていたが、心の奥にはこの火山礫の道に恐れを抱いていた事もある。

海から剣ヶ峰も樹林帯の中の御殿庭までは、ある程度快調に歩けるが、その上の火山礫の道で体力を消耗してしまい

6合目にはやっと到着する状態なので火山礫の道は嫌いだった。

火口の底にある標識に「宝永第一火口 標高2420m」とある。バス終点の5合目が2400mで6合目は2490m

そしてこの火口底は2420mだから多寡が知れた高低差だ。

だがこの先の宝永山の標高は2693mで一気に273mを登ることになる。イヤダナー!

もう一つの標識には「富士宮6合目15分 宝永山50分」となっているが、果たして1時間で登れるだろうか?

バスのエコボランティアの人が「昨夜は富士山や富士宮は強い雨が降っていた」と云っていたが、その所為か

火山礫は色は黒く湿っていて、締まっているように感じる。お蔭でダラダラ・ズルズルが思ったより少なく楽に感じた。

火口壁 むかし攀った恐竜の背鰭のような溶岩壁

御殿場側に近づくにつれ火口壁が良く見るようになった。火口壁の一番上は2・30mほどの絶壁になっていて、

その下は垂直に立った溶岩壁が何列か見えている。

この溶岩壁は近づくとまるで恐竜の背鰭のような感じで、昔この垂直面は登ることは出来なかったが背鰭の上の

瘠せ尾根のような所は登る事ができた。

今ではあの場所に行く元気も、例え行けたとしてもあそこを攀じ登る元気は無い。

それが今から52年前に御殿場口7合5勺砂走館でアルバイトをしたときは、時々一人で行ったり、知人が山小屋に

泊まったときは案内までしていた。

だが今はどうだろう? 山開きの間は登山道以外なので当然立入禁止だろうが、それ以外は自己責任で行っても

いいのかな? 山頂のお鉢も冬季はスキーで滑り降りる人もいるらしいのだから。

もう一つ隠していた良くない思い出があるが、50年以上も前の事だから既に時効と云うことで白状します。

山小屋が暇になる下山客が途絶えた夕暮れ時になると、小屋から容易に行ける火口の上部にはよく行った。

最初は景色や火口の中を眺めるだけだったが、そのうち溶岩を火口の中に落とすようになった。

だが小さな溶岩だと火口に落ちても、砂のような火山礫の抵抗を受け一瞬砂埃を上げるだけですぐ停まってしまう。

これでは面白くないと、落とす岩はだんだん大きくなり、最後に落とした溶岩は私のヘソ辺りまである丸みある岩だった。

当然持ち上げる事は出来ないので、転がすように押していくと突然抵抗が無くなり、たたらを踏むような感じになった。

何とか体制を整え危うきを免れて火口を覗き込むと、大岩は「ドスン」と音を出して着地した後、砂埃を上げながら落下していく。

ヤバイ! このまま落下していくと登山道まで達してしまう。

登山者がいない事を確認して落としたのだが一瞬ひやりとした。

なんとか岩は登山道の大分上で停まってくれたので助かったが、それ以来落石ごっこは止めた。

その大岩はその年は判別できたが、翌年になると分からなくなってしまった。きっと火山礫が埋めてしまったのだろう。

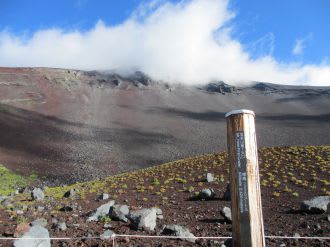

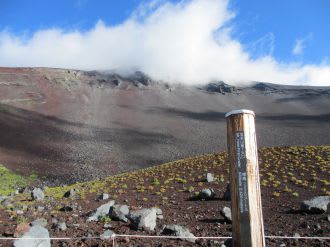

登山道に薄い影が見える 宝永山と馬の背の分岐

今日はガスの流れが速く山頂が見えたと思っていると一瞬のうちに見えなくなってしまう。だがガスの上は

青空で太陽が出ているので自分の影が薄っすら見えている。

この影の先が雲海ならブロッケンの怪になるのかな? イヤ頭の先が虹や光で包まれていないのでそれは無理だ。

御殿場側の火口縁の馬の背と宝永山への分岐点に到着。

少し前までは宝永山に行く道はほんの踏み跡に過ぎなかったが、今や本道に負けないくらい太くなっている。

宝永山に8時10分に到着。火口底からは標識に書いてあった通りの50分掛かってしまった。

標識の通りなのだから標準と云うかもしれないが、正直これにはショックだった。口では「歳には敵わない」等と

言っているが、腹の底には「まだまだ負けない」という気持ちが残っている。

少し前までなら標識のタイムの7割か8割の時間で歩けたので、50分なら少なくとも40分以下で歩いていた。

ここでも口では1時間とか言っていたが、実際は50分を少しでも短縮しようと思っていた。

これから山行の計画をたてる時は十分注意しないとゴール前に暗くなってしまう。気を付けよう。

6合目を出てから宝永山までは周りに人影の無い貸切の山だった。いつもならこの宝永山も休憩する人がいて

登山者を入れないで標識を写すのは大変なのだが、今日はこの通り何処を写しても人影はない。

そうだ標識に書いてある宝永山の標高の覚え方を知人から聞いたので紹介します。

宝永山の標高は「2693m」これを富士山剣ヶ峰の「付録の山」つまり「2(フ)6(ろ)9(く)3(さん)」と

とすれば覚えやすい。なるほどね。

ところで剣ヶ峰の「3776m」の覚え方は、私は「皆南無」山で「3(ミ)7(ナ)7(ナ)6(ム)」山と覚えてきた。

だが妻に言わせると、富士山のように「皆なろう」だと云う。これは「3(ミ)7(ナ)7(ナ)6(ロウ)」となる。

ウーンどうもこちらの方が説得力があるな。さらにもっと素敵な覚え方もある。

それは「皆な和む」で「3(ミ)7(ナ)7(ナ)5(ご)6(ム)」で、これなら3775.6mと10㎝単位まで覚える

事ができる。ウン!これが一番だ。

だがチョット待った! 剣ヶ峰の写真の三角点の位置より、左側に見える岩の方が高く見えますよね。

三角点は必ず山の一番高い所にあるのではないので、この3775.6mは真の富士山の高さでなく富士山の

二等三角点の高さです。

では富士山の一番高い所の標高は(写真の岩より高い所があるらしい)3776.2mだそうです。

そのどちらも四捨五入すると3776mになるので、一般的に富士山の標高は37776mだそうです。

と、なると知ったか振りをして「皆和む」などと云っては、突っ込まれるかもしれませんね。

矢張り富士山は「皆なろう」で宝永山は「付録山」と覚えた方が良さそうです。