歩行記録 H28-12-28(火)

歩行時間:7時間15分 休憩時間:1時間25分 延時間:8時間40分

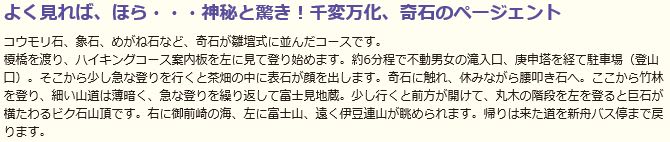

出発時刻:7時20分 到着時刻:16時00分

歩 数: 38、825歩(推定距離27.6km) GPS距離27.5km

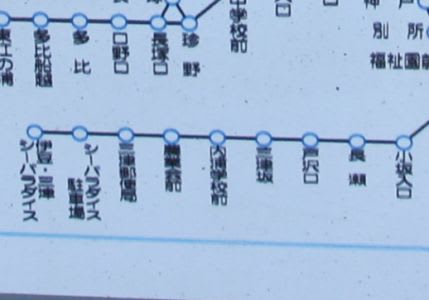

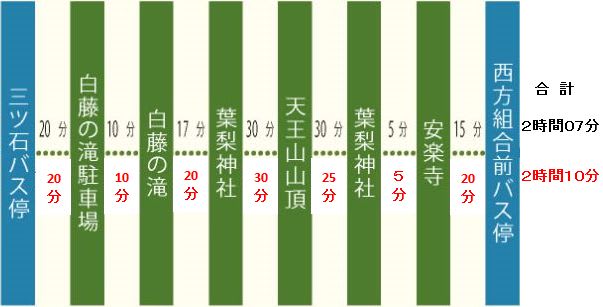

行程表

蓬莱橋 0:25> 中條像 1:30> 牧之原公園 1:00> 歩き観音 0:45> 火剣山(ひつるぎさん) 0:30> 西行歌碑(小夜の中山)

0:15> 中山トンネル上 1:20> 安田の大シイ 1:30> 金谷駅

歩き納めは5年連続して小夜の中山の西行歌碑に行く予定だが、目的地は決まっていても行きと帰りのルートはまだ未定だ。

毎年少しづつ道を変えているが、所詮目的地が同じなので似たコースになってしまう。

そこで今年は小夜の中山から菊水の滝に下り、掛川駅に出てみようかと考えた。

コースとしては小夜の中からは基本的には下りなので、楽な工程になる筈です。

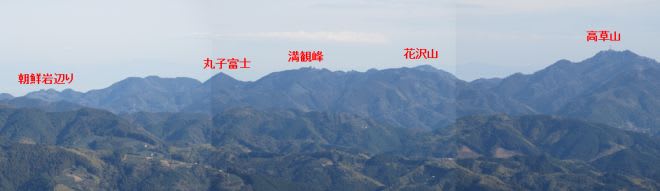

朝起きて2階の雨戸を開けると高草山の上に真っ白に冠雪した富士山が見えていた。しかも雲の一つも無い。

今年は富士山についていなかったので今日が最後のチャンスになるだろう。どうしよう、西行歌碑は止めて富士山の見える山に

しようか。と一瞬迷ったが、駄目駄目!5年前に元気で歩けるうちは毎年歩き納めは西行歌碑にすると決めたのだから。

で、少しルートを変えて富士山のビューポイントを2ヶ所加えることにした。

蓬莱橋(左岸) 蓬莱橋(右岸)

藤枝駅から電車で金谷駅に行くのも止めて、自転車で大井川の河川敷マラソンコースを島田の蓬莱橋まで行く。

時刻は朝の7時頃、当然橋番もいなければ観光客もいない。となると公徳心の薄い私は・・・・・・・・・

蓬莱橋の長さは897.4mで 「世界一の長い木造歩道橋」 としてギネスに認定されています。

また、 「897.4=やくなし(厄無し)」 と 「長い木の橋=長生きの橋」 と、語呂合わせで縁起のいい橋とされています。

双胎道祖神 寿老神 布袋尊

蓬莱橋を渡った右岸には七福神等の石仏や置物、他にも二種類の鐘もあり、誰も居ないのが幸いと鳴らしてきました。

中條金之助像 大井川・島田市街・富士山

今日最初の富士山のビューポイントは中條金之助像のある高台。

「中條金之助は一刀正伝無刀流の開祖で、最後の将軍徳川慶喜を護衛する精鋭隊隊長として慶喜公に随行し静岡に移住する。

その後新番組(精鋭隊を改称)の士族を率いて牧之原開墾の指導にあたり成功へと導いた」 人です。

河原砂漠と化した(これでも水は多い方です)大井川の対岸は島田市街です。

粟ヶ岳(お茶の郷付近) お茶の郷

道の正面に粟ヶ岳の “茶” の文字が見えている。さて今日はどうしよう。あの字のそばを歩いて粟ヶ岳に登ろうかな。

お茶の郷博物館は相変わらずの休館中。看板には 「リニューアル工事中に伴い休館中です」 とあるが工事をやられていない。

果たしていつリニューアル工事が終るのだろう。正確に言うなら 「リニューアル予定につき休館中です」 ではないか。

牧之原公園から 茶祖栄西像

お茶の郷の近くの牧之原公園も工事中で立入監視だった。こちらは 「公園の整備を行っています。平成29年2月28日まで」 と

なっていた。 2月一杯ならカタクリや桜の時季に間に合うだろう。

二つ目の富士山ビューポイントの牧之原公園からの眺めです。中條像の場所と似たような構図だが富士山の下には竜爪や高山が

見えている。写真には写っていないがさらに右には愛鷹連峰も見えていました。

茶祖栄西禅師像です。ここでは茶祖を栄西としているが、最近話題になったのは静岡市議会自民党市議団が政務活動費を使って

静岡茶の祖とされる聖一国師を紹介する漫画冊子を制作した話しです。

例えばこの銅像を島田市議団が政務活動費で建てたならどうでしょう。私は違うと思います。市議の先生様がポケットマネーで

建てたなら褒められてもよいが、所詮は税金で建てるのだから、市議会に諮って議論の末に市として建てるべきでしょう。

どうやら静岡市議会の政務活動費は潤沢過ぎるようなので減額をすべきではないかな。

いやそんな事を言いたかったのではなく、静岡の茶祖は聖一国師、島田の茶祖は栄西禅師と違うのは何故だろう。

牧之原の開拓は静岡からきた中條金之助が率いる新番組だと云うのに。

牧之原の鉄塔群 芭蕉句碑

ここは電波の通りが良い場所なのかアンテナ塔が何基も建っている。尤も手前のコンクリの塔は高架水槽の跡ですが。

金谷の石畳の上にある芭蕉の句碑 「馬に寝て 残夢月遠し 茶のけぶり」 。この句について気になる話を見つけた。

この句について 「夜深に宿を出でて明けんとせ しほどに、杜牧(中国の詩人)が馬鞍の吟をおもふ 」 とある。

夜更けに宿を出て明け方にこの辺りに着くとしたら何処の宿を出たのだろう? と考え出したが、案内板には 「野ざらし紀行より」 と

なっている。野ざらし紀行は芭蕉が江戸から東海道を下った時の紀行なので、この先は宿は金谷宿となり、更に先は越すに越されぬ

大井川になってしまう。当時の大井川には橋が無く夜間は渡渉禁止だったので、その先の宿から来たとは考えられない。

すると金谷宿を出た事になるが金谷宿からここまでは30分程度、この先の小夜の中山としても1時間30分程度で行ける距離だ。

となるとこの句は東海道を西に下ったのではなく、江戸に向かった時の句になってしまう。

ならば実際は吟行句ではなく想像の句ではないか。

火剣山(火剣山) 桜の大木

今日は菊川坂の石畳は下らず石畳の入口下にある農道に入る。農道は急な下り坂で爪先が痛くなってきたが、それでも更に急な

近道を歩いたのだから今日は比較的調子が良いのだろう。

正面にこれから登る火剣山が見えてきた。オドオドしい名前に反して低い穏やかな山で、名前の謂れは山頂にある 「火剣坊」 から

きているそうです。

菊川(川の名称)の手前で枝垂桜の大木が見えてきた。以前もこの桜を見て花の時季に来てみようと思ったがそのままになっている。

歩いて来ようとするから来れないのであって、車なら簡単に来れるのだから来年は妻と一緒に来るのも良いだろう。

岩松寺 松島の歩き観音

遠江三十三観音二十五番札所松島山岩松寺です。なんて紹介しても誰も分からないが、 「松島の歩き観音」 と云えば聞いた事が

ある人もいると思う。歩き観音とは

「山道にひっそりと立っていた観音様を見て里人は「さぞ淋しかろう」と往来の多い小夜の中山峠に観音様を移してやった。

ところが翌日里人は驚いた。確かに移した観音様が元の場所に立っていた。足元を見ると土埃で汚れている。これはきっと観音様が

自分で歩いて帰ってきたのだろうと「歩き観音」と呼んでお参りをするようになった。」 と門前の看板に説明してありました。

市 境 道路の建設中か?

歩き観音から峠に出ると菊川市と島田市の市境で、そこに今まで気が付かなかった 「大松峠」 の古い杭が建っていた。

いつもならこの大松峠の先にある火剣山への山道を行くのだが、今日は少し遠回りになるが表参道を歩く事にした。

山道は林の中の視界の効かない道だが、表参道は簡易舗装された尾根の道で牧之原台地を眺めながら歩く事ができる。

その台地の上の方に巨大な鉄骨を組んだ足場が見えた。

どうやら道路工事中のようで、夏に歩いた爽やかウォーキングで見た、倉沢の棚田の上の道路の延長のようだ。

静岡空港から牧之原の空港入口交差点までは立派な道路があるが、その先の国道1号線までの道が細めの道しかない。

そこで多分空港から直接1号線に繋ぐ道を造っているのだろう。

開業してから黒字になった事のない空港だが、デッキを増設したり道路を延長したりと金食い虫の食欲は旺盛だ。

墓の峠展望台のハムのアンテナ 文殊菩薩 大日如来

山頂手前の墓の峠展望台に寄っていく。展望台には無縫塔がある所を見ると、かって火剣坊の住職か別当の墓なのだろう。

以前はここから富士山や牧之原台地が見えたが、今は雑木が伸びて柵の上に立たなければ富士山は見えなくなってしまった。

そんな場所に長居をする事はないと火剣山に向かう。

鳥居は有るが仏像もある火剣坊だが、この場所が田舎の山中で余り人には知られていなかったお陰で、明治の廃仏毀釈から

免れて今に残っているのだろう。

アフガニスタンでタリバンが古代の仏教施設を破壊して世界の顰蹙をかったが、日本でも維新の志士達は同じような事をしている。

自分たちに自信がないから既存の文化を壊して大衆の目を眩まそうとするのだ。

そう云えば関東大震災の際の朝鮮人虐殺事件の被害者を慰霊する石碑が撤去されたニュースもあったが、これも似たうような

行動だと思う。自分たちの先祖が犯した悪行を隠して、なかった事にするなんて、なんともいやらしい行為だ。

富士山の見える墓地 小夜の中山公園のアンテナ

小夜の中山の手前に富士山の見える墓地がある。以前この墓地に魅力を感じて妻に話したところ 「交通の便が悪いと」 一蹴され

諦めた事がある。でもこうしてみると中々魅力がある墓地なのだがなぁ。

いつもは歩かないアンテナのある小夜の中山公園に寄っていくと、アンテナの東斜面は桜が植えられている草地になっていた。

ウン! これなら仲間と桜ウォークも面白いかも。コースは金谷駅から牧之原公園、歩き観音、そしてここの小夜の中山公園の桜、

更に真贋二つの夜泣き石と二つの菊花石を見るのも良いだろう。ヨシ!春には計画してみよう。

「年たけてまた越ゆべしと思ひきや命なりけり小夜の中山」

おかげで72才も何とか越すことが出来そうだ。来年も命があり歩ける脚があったなら、またこの小夜の中山を訪れよう。

西行歌碑の形状は

「円位という西行の別名を力強いがまろやかな性格を大木の幹の姿に 重ねた年輪を背割りの切り口の鋭さに明晰さを

たて積みの煉瓦に北面の武士の鎧を 時々陽光に輝く真鍮の文字に歌人の心を 池水に映る影に再び越える気分を

池を囲む玉石に数珠を いぶした煉瓦の色は黒染めを そして笠を外してひと休みする西行を造形したものです。」

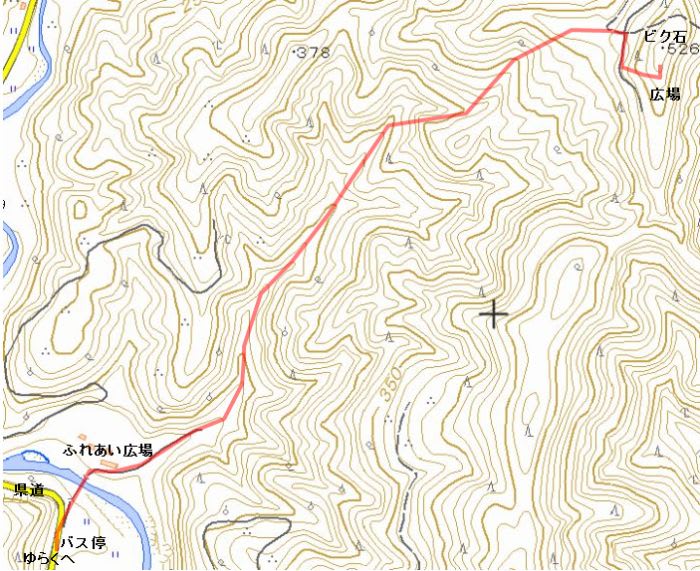

なのだそうです。これならビク石の笹川八十八石の方が想像しやすいと感じた。

茶の字が近づいた ハイキングコース入口

菊水の滝から掛川に行くことは止めて中山トンネルから安田の大シイのある道を歩く事にした。その先は去年見つける事ができな

かった尾根の車道から直接金谷駅に抜ける道を探すことにする。

まず手始めは小夜の中山から国道1号の中山トンネルの上に抜けるハイキングコースを行く。この道は古い案内板には書いてあるが

今は推奨していないコースのようだ。何年か前まであった用水路横の標識も撤去されてしまった。

そして農道脇の入口には 「道幅狭し 通行注意」 の看板が建っている。だがその下には 「小夜の中山ハイキングコース ⇦国道1号

久遠寺⇒」 の標識も建っています。

ハイキングコースの道

林の中の道に入ってしまえばこの通り、何のことはありません。ただ1ヶ所道の片側が崩れた所があるがどうと云う事はない。

ハイキングコース出口 国道1号線

10分ほどで太い山道に遭遇します。この太い道は明治時代に金谷宿と日坂宿の間を切り開いてできた、日本初の有料道路の

名残の道跡です。試しに 「この先 行き止り」 の先に進むと、すぐトンネルの上に出てしまいます。

当時はトンネルが無かったのでこの峠を越したのですが、今は国道1号を横断するのが危険なため通行止めになっています。

2年ほど前に車の合間を縫って国道を速足で横断したとき、道の途中で軽い腰砕け状態になって慌てた事があります。

それ以来国道横断は止めました。

どうしても下りたい場合は左側のフェンスに沿って行けば下の旧道に出る事は出来ます。フェンスには目印がついています。

茶の字が更に近づいた

2車線の道が続く道は農道だろうか。農道にしては立派過ぎる道だが交通量は少ない。

ここで気が変わり毎回同じ道では面白くないと、何年か前に歩いた事のある金谷七ツ釜経由で帰ることにした。

道は覚えていないが御林茶業組合の近くから上に登って峠を越した覚えがある。

そこで御林茶業組合を過ぎた所にあった細目の舗装道路に入ってみた。多分違うだろう思いながら登っていくと茶業組合のトラックが

停まっていて何か作業している。

「こんにちは。この道は何処に出るのですか?」 と聞くと

「どこと言われてもなぁー 何処へ行きたいんだ。」 と逆に聞かれた。

「七ツ釜を通って子育て雨の小泉屋の下に出たいのですが」

「ウーン! 七ツ釜には行けるが小泉屋の道はここじゃぁないよ。この道を行くとこの先で国道(と言った)に出るのでそのまま行けば

お城の下のホテルの横の信号に出るよ。」

「お城って諏訪原城ですか?」

「そうそう諏訪原城の下だ。」 諏訪原城の下の信号の所にはラブホテルがあるが多分そこの事だろう。

今日最初で最後の会話でした。

細めの道を更に先に進むと太い道に遭遇。これがさっき言っていた国道だろう。だけど本当に国道?と?が幾つも付いてしまった。

なんか見た事のある景色になってきて、変だなーと思いながら歩いていくと粟ヶ岳の展望台が出てきた。

アレーこの展望台は来たことがある。これじゃこの道を行くと七ツ釜には出ないでそのまま諏訪原城の下に出てしまう。

さっきの茶業組合の人は七ツ釜の場所を勘違いているのだろう。マー仕方ない今更戻るのは嫌なのでこのまま行くことにする。

びくに似ている 安田の大シイ

大分疲れが出てきてダラダラ歩きになってきた。正面に見えている茶畑がビクの形に似ている。なんて気を紛らわしながら歩く。

ようよう安田の大シイの入口なったが近くまで行く気は失せて、ズームの写真を写しただけでパスをした。

こんな富士山も 夕暮れの蓬莱橋

疲れていなければ順調に歩ける道だが、疲れが出始めた今は好奇心も湧いてこない。牧之原に続く大茶園も今日はもう見飽きた。

富士山にも朝からズート付きまとわられていて正直」写真を写す気にもならなくなってきた。でもそれでは罰が当たると1枚写しました。

考えてみればこのコースは富士山と茶畑と粟ヶ岳がオンパレードの道だった。静岡県人には珍しくも無い景色だが県外の人が

このコースを歩いたら感激するのではないかな。

どうでしょう何処かの歩こう会で 「富士山とお茶と粟ヶ岳 満腹ウォーク」 なんて開催したら。

結局金谷駅に直接抜ける道も分からず金谷駅まで来てしまった。だが今日は蓬莱橋まで自転車で来ているので、蓬莱橋まで歩か

なければならない。まだ1時間30分は掛かるだろう。

ここで少々弱気になってしまい電車の時刻表を見てしまった。今の時刻は丁度4時。上り電車は4時8分発の上りがある。

時刻表を見た時点で歩く気は失せていたのだろう。それなら丁度良いと電車に乗ってしまった。

島田駅から歩いて蓬莱橋に着いたのは4時30分。1時間ほど短縮できたようだ。

何とも閉まらない歩き納めになってしまったが、今年も西行歌碑まで歩けた事に感謝しよう。

今年の反省? もう時間も少ない。家の手伝いもしないと来年歩けなくなくなってしまう。

それでは今年も世話になりました。

この下手なブログに付き合ってくれた皆さま、そしてコメントを書いてくださった方々、本当にありがとうございました。

佳いお年をお迎えください。

歩行時間:7時間15分 休憩時間:1時間25分 延時間:8時間40分

出発時刻:7時20分 到着時刻:16時00分

歩 数: 38、825歩(推定距離27.6km) GPS距離27.5km

行程表

蓬莱橋 0:25> 中條像 1:30> 牧之原公園 1:00> 歩き観音 0:45> 火剣山(ひつるぎさん) 0:30> 西行歌碑(小夜の中山)

0:15> 中山トンネル上 1:20> 安田の大シイ 1:30> 金谷駅

歩き納めは5年連続して小夜の中山の西行歌碑に行く予定だが、目的地は決まっていても行きと帰りのルートはまだ未定だ。

毎年少しづつ道を変えているが、所詮目的地が同じなので似たコースになってしまう。

そこで今年は小夜の中山から菊水の滝に下り、掛川駅に出てみようかと考えた。

コースとしては小夜の中からは基本的には下りなので、楽な工程になる筈です。

朝起きて2階の雨戸を開けると高草山の上に真っ白に冠雪した富士山が見えていた。しかも雲の一つも無い。

今年は富士山についていなかったので今日が最後のチャンスになるだろう。どうしよう、西行歌碑は止めて富士山の見える山に

しようか。と一瞬迷ったが、駄目駄目!5年前に元気で歩けるうちは毎年歩き納めは西行歌碑にすると決めたのだから。

で、少しルートを変えて富士山のビューポイントを2ヶ所加えることにした。

蓬莱橋(左岸) 蓬莱橋(右岸)

藤枝駅から電車で金谷駅に行くのも止めて、自転車で大井川の河川敷マラソンコースを島田の蓬莱橋まで行く。

時刻は朝の7時頃、当然橋番もいなければ観光客もいない。となると公徳心の薄い私は・・・・・・・・・

蓬莱橋の長さは897.4mで 「世界一の長い木造歩道橋」 としてギネスに認定されています。

また、 「897.4=やくなし(厄無し)」 と 「長い木の橋=長生きの橋」 と、語呂合わせで縁起のいい橋とされています。

双胎道祖神 寿老神 布袋尊

蓬莱橋を渡った右岸には七福神等の石仏や置物、他にも二種類の鐘もあり、誰も居ないのが幸いと鳴らしてきました。

中條金之助像 大井川・島田市街・富士山

今日最初の富士山のビューポイントは中條金之助像のある高台。

「中條金之助は一刀正伝無刀流の開祖で、最後の将軍徳川慶喜を護衛する精鋭隊隊長として慶喜公に随行し静岡に移住する。

その後新番組(精鋭隊を改称)の士族を率いて牧之原開墾の指導にあたり成功へと導いた」 人です。

河原砂漠と化した(これでも水は多い方です)大井川の対岸は島田市街です。

粟ヶ岳(お茶の郷付近) お茶の郷

道の正面に粟ヶ岳の “茶” の文字が見えている。さて今日はどうしよう。あの字のそばを歩いて粟ヶ岳に登ろうかな。

お茶の郷博物館は相変わらずの休館中。看板には 「リニューアル工事中に伴い休館中です」 とあるが工事をやられていない。

果たしていつリニューアル工事が終るのだろう。正確に言うなら 「リニューアル予定につき休館中です」 ではないか。

牧之原公園から 茶祖栄西像

お茶の郷の近くの牧之原公園も工事中で立入監視だった。こちらは 「公園の整備を行っています。平成29年2月28日まで」 と

なっていた。 2月一杯ならカタクリや桜の時季に間に合うだろう。

二つ目の富士山ビューポイントの牧之原公園からの眺めです。中條像の場所と似たような構図だが富士山の下には竜爪や高山が

見えている。写真には写っていないがさらに右には愛鷹連峰も見えていました。

茶祖栄西禅師像です。ここでは茶祖を栄西としているが、最近話題になったのは静岡市議会自民党市議団が政務活動費を使って

静岡茶の祖とされる聖一国師を紹介する漫画冊子を制作した話しです。

例えばこの銅像を島田市議団が政務活動費で建てたならどうでしょう。私は違うと思います。市議の先生様がポケットマネーで

建てたなら褒められてもよいが、所詮は税金で建てるのだから、市議会に諮って議論の末に市として建てるべきでしょう。

どうやら静岡市議会の政務活動費は潤沢過ぎるようなので減額をすべきではないかな。

いやそんな事を言いたかったのではなく、静岡の茶祖は聖一国師、島田の茶祖は栄西禅師と違うのは何故だろう。

牧之原の開拓は静岡からきた中條金之助が率いる新番組だと云うのに。

牧之原の鉄塔群 芭蕉句碑

ここは電波の通りが良い場所なのかアンテナ塔が何基も建っている。尤も手前のコンクリの塔は高架水槽の跡ですが。

金谷の石畳の上にある芭蕉の句碑 「馬に寝て 残夢月遠し 茶のけぶり」 。この句について気になる話を見つけた。

この句について 「夜深に宿を出でて明けんとせ しほどに、杜牧(中国の詩人)が馬鞍の吟をおもふ 」 とある。

夜更けに宿を出て明け方にこの辺りに着くとしたら何処の宿を出たのだろう? と考え出したが、案内板には 「野ざらし紀行より」 と

なっている。野ざらし紀行は芭蕉が江戸から東海道を下った時の紀行なので、この先は宿は金谷宿となり、更に先は越すに越されぬ

大井川になってしまう。当時の大井川には橋が無く夜間は渡渉禁止だったので、その先の宿から来たとは考えられない。

すると金谷宿を出た事になるが金谷宿からここまでは30分程度、この先の小夜の中山としても1時間30分程度で行ける距離だ。

となるとこの句は東海道を西に下ったのではなく、江戸に向かった時の句になってしまう。

ならば実際は吟行句ではなく想像の句ではないか。

火剣山(火剣山) 桜の大木

今日は菊川坂の石畳は下らず石畳の入口下にある農道に入る。農道は急な下り坂で爪先が痛くなってきたが、それでも更に急な

近道を歩いたのだから今日は比較的調子が良いのだろう。

正面にこれから登る火剣山が見えてきた。オドオドしい名前に反して低い穏やかな山で、名前の謂れは山頂にある 「火剣坊」 から

きているそうです。

菊川(川の名称)の手前で枝垂桜の大木が見えてきた。以前もこの桜を見て花の時季に来てみようと思ったがそのままになっている。

歩いて来ようとするから来れないのであって、車なら簡単に来れるのだから来年は妻と一緒に来るのも良いだろう。

岩松寺 松島の歩き観音

遠江三十三観音二十五番札所松島山岩松寺です。なんて紹介しても誰も分からないが、 「松島の歩き観音」 と云えば聞いた事が

ある人もいると思う。歩き観音とは

「山道にひっそりと立っていた観音様を見て里人は「さぞ淋しかろう」と往来の多い小夜の中山峠に観音様を移してやった。

ところが翌日里人は驚いた。確かに移した観音様が元の場所に立っていた。足元を見ると土埃で汚れている。これはきっと観音様が

自分で歩いて帰ってきたのだろうと「歩き観音」と呼んでお参りをするようになった。」 と門前の看板に説明してありました。

市 境 道路の建設中か?

歩き観音から峠に出ると菊川市と島田市の市境で、そこに今まで気が付かなかった 「大松峠」 の古い杭が建っていた。

いつもならこの大松峠の先にある火剣山への山道を行くのだが、今日は少し遠回りになるが表参道を歩く事にした。

山道は林の中の視界の効かない道だが、表参道は簡易舗装された尾根の道で牧之原台地を眺めながら歩く事ができる。

その台地の上の方に巨大な鉄骨を組んだ足場が見えた。

どうやら道路工事中のようで、夏に歩いた爽やかウォーキングで見た、倉沢の棚田の上の道路の延長のようだ。

静岡空港から牧之原の空港入口交差点までは立派な道路があるが、その先の国道1号線までの道が細めの道しかない。

そこで多分空港から直接1号線に繋ぐ道を造っているのだろう。

開業してから黒字になった事のない空港だが、デッキを増設したり道路を延長したりと金食い虫の食欲は旺盛だ。

墓の峠展望台のハムのアンテナ 文殊菩薩 大日如来

山頂手前の墓の峠展望台に寄っていく。展望台には無縫塔がある所を見ると、かって火剣坊の住職か別当の墓なのだろう。

以前はここから富士山や牧之原台地が見えたが、今は雑木が伸びて柵の上に立たなければ富士山は見えなくなってしまった。

そんな場所に長居をする事はないと火剣山に向かう。

鳥居は有るが仏像もある火剣坊だが、この場所が田舎の山中で余り人には知られていなかったお陰で、明治の廃仏毀釈から

免れて今に残っているのだろう。

アフガニスタンでタリバンが古代の仏教施設を破壊して世界の顰蹙をかったが、日本でも維新の志士達は同じような事をしている。

自分たちに自信がないから既存の文化を壊して大衆の目を眩まそうとするのだ。

そう云えば関東大震災の際の朝鮮人虐殺事件の被害者を慰霊する石碑が撤去されたニュースもあったが、これも似たうような

行動だと思う。自分たちの先祖が犯した悪行を隠して、なかった事にするなんて、なんともいやらしい行為だ。

富士山の見える墓地 小夜の中山公園のアンテナ

小夜の中山の手前に富士山の見える墓地がある。以前この墓地に魅力を感じて妻に話したところ 「交通の便が悪いと」 一蹴され

諦めた事がある。でもこうしてみると中々魅力がある墓地なのだがなぁ。

いつもは歩かないアンテナのある小夜の中山公園に寄っていくと、アンテナの東斜面は桜が植えられている草地になっていた。

ウン! これなら仲間と桜ウォークも面白いかも。コースは金谷駅から牧之原公園、歩き観音、そしてここの小夜の中山公園の桜、

更に真贋二つの夜泣き石と二つの菊花石を見るのも良いだろう。ヨシ!春には計画してみよう。

「年たけてまた越ゆべしと思ひきや命なりけり小夜の中山」

おかげで72才も何とか越すことが出来そうだ。来年も命があり歩ける脚があったなら、またこの小夜の中山を訪れよう。

西行歌碑の形状は

「円位という西行の別名を力強いがまろやかな性格を大木の幹の姿に 重ねた年輪を背割りの切り口の鋭さに明晰さを

たて積みの煉瓦に北面の武士の鎧を 時々陽光に輝く真鍮の文字に歌人の心を 池水に映る影に再び越える気分を

池を囲む玉石に数珠を いぶした煉瓦の色は黒染めを そして笠を外してひと休みする西行を造形したものです。」

なのだそうです。これならビク石の笹川八十八石の方が想像しやすいと感じた。

茶の字が近づいた ハイキングコース入口

菊水の滝から掛川に行くことは止めて中山トンネルから安田の大シイのある道を歩く事にした。その先は去年見つける事ができな

かった尾根の車道から直接金谷駅に抜ける道を探すことにする。

まず手始めは小夜の中山から国道1号の中山トンネルの上に抜けるハイキングコースを行く。この道は古い案内板には書いてあるが

今は推奨していないコースのようだ。何年か前まであった用水路横の標識も撤去されてしまった。

そして農道脇の入口には 「道幅狭し 通行注意」 の看板が建っている。だがその下には 「小夜の中山ハイキングコース ⇦国道1号

久遠寺⇒」 の標識も建っています。

ハイキングコースの道

林の中の道に入ってしまえばこの通り、何のことはありません。ただ1ヶ所道の片側が崩れた所があるがどうと云う事はない。

ハイキングコース出口 国道1号線

10分ほどで太い山道に遭遇します。この太い道は明治時代に金谷宿と日坂宿の間を切り開いてできた、日本初の有料道路の

名残の道跡です。試しに 「この先 行き止り」 の先に進むと、すぐトンネルの上に出てしまいます。

当時はトンネルが無かったのでこの峠を越したのですが、今は国道1号を横断するのが危険なため通行止めになっています。

2年ほど前に車の合間を縫って国道を速足で横断したとき、道の途中で軽い腰砕け状態になって慌てた事があります。

それ以来国道横断は止めました。

どうしても下りたい場合は左側のフェンスに沿って行けば下の旧道に出る事は出来ます。フェンスには目印がついています。

茶の字が更に近づいた

2車線の道が続く道は農道だろうか。農道にしては立派過ぎる道だが交通量は少ない。

ここで気が変わり毎回同じ道では面白くないと、何年か前に歩いた事のある金谷七ツ釜経由で帰ることにした。

道は覚えていないが御林茶業組合の近くから上に登って峠を越した覚えがある。

そこで御林茶業組合を過ぎた所にあった細目の舗装道路に入ってみた。多分違うだろう思いながら登っていくと茶業組合のトラックが

停まっていて何か作業している。

「こんにちは。この道は何処に出るのですか?」 と聞くと

「どこと言われてもなぁー 何処へ行きたいんだ。」 と逆に聞かれた。

「七ツ釜を通って子育て雨の小泉屋の下に出たいのですが」

「ウーン! 七ツ釜には行けるが小泉屋の道はここじゃぁないよ。この道を行くとこの先で国道(と言った)に出るのでそのまま行けば

お城の下のホテルの横の信号に出るよ。」

「お城って諏訪原城ですか?」

「そうそう諏訪原城の下だ。」 諏訪原城の下の信号の所にはラブホテルがあるが多分そこの事だろう。

今日最初で最後の会話でした。

細めの道を更に先に進むと太い道に遭遇。これがさっき言っていた国道だろう。だけど本当に国道?と?が幾つも付いてしまった。

なんか見た事のある景色になってきて、変だなーと思いながら歩いていくと粟ヶ岳の展望台が出てきた。

アレーこの展望台は来たことがある。これじゃこの道を行くと七ツ釜には出ないでそのまま諏訪原城の下に出てしまう。

さっきの茶業組合の人は七ツ釜の場所を勘違いているのだろう。マー仕方ない今更戻るのは嫌なのでこのまま行くことにする。

びくに似ている 安田の大シイ

大分疲れが出てきてダラダラ歩きになってきた。正面に見えている茶畑がビクの形に似ている。なんて気を紛らわしながら歩く。

ようよう安田の大シイの入口なったが近くまで行く気は失せて、ズームの写真を写しただけでパスをした。

こんな富士山も 夕暮れの蓬莱橋

疲れていなければ順調に歩ける道だが、疲れが出始めた今は好奇心も湧いてこない。牧之原に続く大茶園も今日はもう見飽きた。

富士山にも朝からズート付きまとわられていて正直」写真を写す気にもならなくなってきた。でもそれでは罰が当たると1枚写しました。

考えてみればこのコースは富士山と茶畑と粟ヶ岳がオンパレードの道だった。静岡県人には珍しくも無い景色だが県外の人が

このコースを歩いたら感激するのではないかな。

どうでしょう何処かの歩こう会で 「富士山とお茶と粟ヶ岳 満腹ウォーク」 なんて開催したら。

結局金谷駅に直接抜ける道も分からず金谷駅まで来てしまった。だが今日は蓬莱橋まで自転車で来ているので、蓬莱橋まで歩か

なければならない。まだ1時間30分は掛かるだろう。

ここで少々弱気になってしまい電車の時刻表を見てしまった。今の時刻は丁度4時。上り電車は4時8分発の上りがある。

時刻表を見た時点で歩く気は失せていたのだろう。それなら丁度良いと電車に乗ってしまった。

島田駅から歩いて蓬莱橋に着いたのは4時30分。1時間ほど短縮できたようだ。

何とも閉まらない歩き納めになってしまったが、今年も西行歌碑まで歩けた事に感謝しよう。

今年の反省? もう時間も少ない。家の手伝いもしないと来年歩けなくなくなってしまう。

それでは今年も世話になりました。

この下手なブログに付き合ってくれた皆さま、そしてコメントを書いてくださった方々、本当にありがとうございました。

佳いお年をお迎えください。

・

・