伊豆山稜歩道達磨山から金冠山経由で木負へ 2

歩行記録 H29-2-25(土)

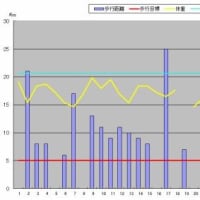

歩行時間:4時間00分 休憩時間:1時間15分 延時間:5時間15分

出発時刻:9時55分 到着時刻:15時10分

歩 数: 19、503歩(推定距離13.84km) GPS距離12.8km

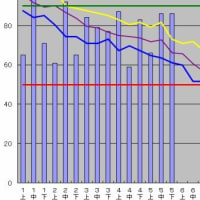

行程表

戸田峠バス停 0:50> 達磨山 0:50> 戸田峠 0:15> 金冠山 0:25> 林道横展望台 0:15> 市民の森入口 0:10>

大洞展望台 0:05> 大杉 0:40> 大滝(不動尊) 0:15> 禅長寺 0:15> 河内農協バス停

達磨山から木負までの略図

魅力的な下り道 歩きたくなる道

昼飯を食べ終わるまではレストハウスから虹の郷経由で梅林へ下る予定だった。それが市民の森に下る道を見て気が変わった。

道のズート先には内浦湾と淡島が見えている。その手前に見える集落はバス停のある木負(きしょう)集落だ。

あそこまで歩いて行けるなんて魅力的と思いませんか。私はこんな道を見ると歩きたくなってしまうのですよね。

結局帰り道は梅園は止めて木負に下ることにした。

少し下ると更に歩きたくなるよう道が見えてくる。たまりませんね~。

沢道・尾根道分岐 戸田湾

右に行けば沢道らしいが当然尾根道を歩く。

前回も尾根道だったので今回は道を知るためにも沢道を歩くべきだが、矢張り魅力的な道には敵わない。

分岐から少し行った所にある展望岩から戸田湾を見ると、こちらにも下ってみたくなるが、戸田に下ってしまうと後が高くついてしまうし、

車道以外の道を知らないので歩く気にはなりません。

アセビの森 貧弱になった道標

気持ちの良い明るい草原の道は長く続かず、次は一転して薄暗いアセビの森の道に入る。

アセビの木肌は黒くウネウネと曲り、葉が鬱蒼としているので薄暗くなり、一人で歩いていると寂寥を感じてしまう。

孤独癖の強い私には、こんな道が合っているのか胸がザワザワしきて、独りだという事を強く感じてしまう。

そんな道に合わせるか如く、山稜歩道では立派だった道標が 少し貧弱なった 「金冠山ハイキング道」 に変わった。

ところでアセビなのかアシビなのか、どちらが正解なのか調べてみると、簡単に答えが見つかった。

「枝葉に有毒成分を含んでいるため、馬が食べると酔って足がなえることから 「足癈(あしじひ)」 と呼ばれ、しだいに変化して

「あしび」 そして 「あせび」 となった。漢字の 「馬酔木」 もその由来による。」 のだそうです。

ならこれからは迷わず 「アセビ」 と言おう。

山頂から25分ほどで林道に出ると、その先に木製の展望台がある。当然登って景色を確認するが左程の事はなかった。

この展望台からまた林の中の道に入る。

リンカーンの椅子 こんな感じです

林の中に一列に並んだ石があり、それには 「列石」 の案内板が建っていた。次あるのが 「リンカーンの椅子」 と名の付いた

石だが、前回は案内板側から見たので、椅子???? だった。

それが今回は案内板の裏側の上から見たので、成程と納得した。

リンカーンの椅子ではピンとこない人のために写真を探しだしたが、余計なお世話だったかな。

管理棟への分岐 洞山展望台

市民の森の管理棟へは前回寄ったが、車がありドアも開いているのに声を掛けても応答が無かった。

結局またこの分岐に戻って縦走を続けたので、今回は管理棟には行かず洞山展望台に向かって歩き続けた。

金冠山山頂からズート下りだったが、この分岐から展望台までは上りになっている。広い尾根道で市民の森の遊歩道のようだ。

案内板によると 「戦時中には、細長く平坦な尾根を利用して、飛行場が計画されました。」 とあるが、とても想像がつかない。

確かに広いかもしれないが精々セスナ1台が飛び立てる位の広さで、しかも平坦と云っても私には上り坂に感じてしまう尾根だ。

だいたい自国の領土の中で、こんな場所に飛行場を計画する自体が負け戦の証拠だった。と思う。

尾根の頂上部が標高511mの洞山山頂と思えるが標識が無いので定かではないが、その山頂に洞山展望台があった。

展望台の横から海に浮かぶ淡島が見えていて、いかにも景色が良さそうな展望台で期待が持てる。

富士山と愛鷹山 愛鷹山アップ

まず富士山。 オッ! 愛鷹山が白くなっている。と富士山より愛鷹山の方が気になった。

アップしてみれば、この通り愛鷹山の山頂部分は雪で白っぽくなっていた。格好いい!

内浦湾と沼津アルプス 木負集落アップ

駿河湾がぐんと近くなり、これから向かう木負集落も間近になってきた。

右の写真正面の集落が木負集落で、その先の島が淡島、更に先の山は沼津アルプスの大平山だろう。

発端丈山と葛城山 大杉への道

発端丈山と葛城山も見えている。葛城山の山頂にはケーブルカーの山頂駅も見えていた。

ここの洞山展望台は案内板に 『駿河湾を前にした「日本一の富士山」を眺めるに一番ふさわしい所です。』 とあったが、一番か

どうかは別にして、中々眺めの良い展望台だった。

前回ここに来たのは4年前の11月で、展望台から大杉に向かう入口は、雑草が生茂り階段が見えな状態で若干不安だったが、

今は雑草も無く階段もはっきり見えるので安心して歩く事ができた。

河内の大杉

「県指定天然記念物 河内の大スギ 根廻13m 目通10.5m 樹高43m

西浦河内の一帯は、かって樹齢百年を超える松や杉が生茂る美林として名高く、戦前においては多量の良材を産出していました。

中でもひときわ大きな、この老杉は大スギと呼ばれ、伐採を惜しむ関係者によって、現在まで大切に保存されてきました。

樹齢は約400年とされる大スギの樹形は、スギには珍しく地上約3.5mの所で7本に分岐していますが、樹姿も良く、県東部でも

有数のスギの巨木として貴重です。」

斜面にある杉の人工林の中で、大杉の周りだけは開かれていて他を圧倒する大杉の姿が良く見える。

案内の中にもあるが杉には珍しく幹別れしているので、何本の木が一体化したようにも見える。高さや太さを比較する物が無いので

大きさを実感できないが、木の横に人が立てば、その大きさが分かると思う。

写真技術が下手な私には、この程度にしか写せないが、上手な人が写せばもっと雄大に見えると思う。一見の価値あり

林道を塞いでいる害獣防止電気柵 林道にも標識がある

大杉の下には小さな駐車場があり、その少し先で林道の四辻になった。正面の下に下る林道の入口には害獣防止用の

高圧電気の線が3本張ってあり、その横には 「電気柵使用中 高圧・きけん さわるな!! 感電注意!!」 の看板がある。

前回はこれを見て、ここはハイキングコースではないと判断して、左右の林道を上り下りして入口を探した分からなかった。

結局ここに戻り、意を決して高圧線を越して下って行ったら標識があった。

もちろん今回は道探しなどせず、そのまま林道を下るのだが、林道正面には3本の高圧線があり、線に触らず潜る事は出来ない。

ただ正面は目の高さぐらいまで張ってある線も、道でない場所は急に低くなって跨ぐことも可能だ。

以前は高圧線に素手で触る気は無いが、衣服が触ってもどうとも思わなかった。しかし2年前伊豆で高圧線に触れて2人が死亡した

事故以来、何となく高圧線に触れるのが怖くなっている。

だいたいここの高圧線は何の目的があって林道の入口だけ目の高さまでに張ってあるのだろうか?

猪対策ならこんな高くしないで線の間隔を狭めた方が良い。飛翔力のある鹿対策なら入口だけ高くしても、他の場所からは自由に

出入りできてしまう。

そうなるとこの林道入口は歩行者侵入防止用と考えるしかない。そう思い前回は道探しをしてしまったのだ。

分かってしまえば何ともないが、初めて歩くハイカーは戸惑う事だろう。せめて感電注意の看板に 「ハイカーは横から入ってください」

の文字があると良いのだが。

入口から3分も下ると道標がありハイキングコースである事が分かる。

沼津アルプスの展望

今までも沼津アルプスは見えていたが近づいた事もありハッキリ見えるようになった。奥沼津アルプスの大嵐山らしきピークも見える。

徳倉山は別名象山と尾根にあった標識に書いてあったが、その謂れがここから見れば納得できる。丸みのある山頂部分が象の頭で、

右に続く平らな尾根が背中なのだろう。マー立っている象ではなく、伏せをしている象と言ったところだ。

林道合流 こんな所に道標が

高圧線の場所から20分ほどで戸田峠からの林道に合流した。

合流先の写真を写そうと後ろを振り返ると、何やら祠らしき物と赤や白の幟が見えている。これは確認しないと。

まだ林道を逆登る元気は残っていた。

オッとその前に高圧線の入口から、ここまでの標識の事も話さなければ。

高圧線の入口には標識が無いと迷うことは必至なので何らかの案内が欲しい。次の標識は分岐にあったので必要だろう。

そして次の標識は分岐が続く場所にあり当然必要だが、上るときは標識の先にもう一つ分岐があるので迷ってしまうだろう。

そして峠からの林道と出合う場所の標識は、なんと登ってきた時は見ない場所に建っていた。迷う人がいたのか一応分岐には

「大杉・洞山登山ルート➩」 の案内があるので迷う事はないが、標識をここに建てれば最初から問題なかったろう。

そして極めつけは分岐を逆登った祠の下の道標だった。

今は下は川になった崖の途中にあるが、以前は道があったのかと下を見ても、それらしき物は見えない。

では行先はと、目を凝らしてみるが 「河」 の字が読めるだけだ。しかも標識の指す方向に道など無い。

後でこれから向かう木負集落の手前は河内だと分かり、多分この標識は “河内” を指しているのだろうと思った。

標識が無ければ無いで文句を言うし、有れば有ったでケチをつける。本当に気難しい年寄りだ。

不動尊 滝が見える

分岐から見えていた祠の中には、背に赤く彩色した焔を背負う不動明王の石仏が安置され、幟には 「大瀧不動明王」 とあった。

そして横を見れば何段にもなった細い滝が見えている。中でも一番上の滝が滝が大きそうなのであれが大滝だろうか。

祠の前の杖 ブロックの道が延びている。

祠の前には竹で作った杖が何本もおいてあり、上に向かって石のブロックの道が上に向かっている。

多分これはこの上に瀧見台があるのだ、そのための杖なのだ、と上に向かって歩き出した。

途中で終わるかと思ったブロックの階段は途切れる事も無く上に延びている。

途中滝の音が大きくなったが脇道も無く石段は続いていた。

随分上まで来てしまった。 お堂があった

後ろを振り返れば下の方に林道が見えている。水音も聞こえないので滝見台は多分無い。有るのは不動尊の奥の院なのだろう。

と少し後悔の気持ちも湧いてきた。

立派で歩き易かった石段は、最後のお堂の所まで続いていたが、随分費用も掛かっただろう。地元の木負は西浦ミカンと漁業で

裕福な家が多いのかな? とそんな思いも湧いてきた歩きやすい石段だった。

河内の大瀧

お堂の横から多分これが “大瀧” だと思われる滝が見えていた。水量が少なく派手さは無いが登ってきた甲斐があった。

「ナウマクサンマンダ バサラダンセンダン マカロシヤダ ソワタヤ ウンタラタ カンマン」

滝の名前には “不動の滝” が多いが、この滝の名前は “大瀧” らしい。更に不動明王を祀ってある場所は意外と滝や沢等の

渓谷に多く、以前藤枝の四不動などと勝手に名前を付けて歩いたが、そのうち三つは渓谷の横にあった。

何故水辺に不動尊が多いか考えてみて思いつくのは 「波切不動」 がある。

弘法大師が唐から帰国のとき嵐に遭遇し、必死に祈願すると不動明王が現れて波を切り裂き無事航海ができたという。

それ以後不動明王は “航海安全” の御利益があると信じられた。

ここから私の妄想的歴史観です。翻って陸上でも通行困難な河川や滝の付近に不動明王を祀って道中の安全を祈ったのではないか。

これでは当たり前すぎて面白くも何ともないかな。

源頼政の墓 菖蒲塚

前回ここを歩いたときは源頼政も菖蒲御前の事も知らかったので、家に帰った調べてみた。

「源頼政は保元の乱、平治の乱で勝者の側に属し、戦後は平氏政権下で源氏の長老として中央政界に留まった。

平清盛から信頼されたが、平氏の専横に不満が高まる中で、以仁王と結んで平氏打倒の挙兵を計画したが露見して準備不足のまま

余儀なく挙兵し、宇治平等院の戦いで敗れ自害した(以仁王の挙兵)」 とあった。

ただ頼政の事は分っても、宇治で討死した頼政の墓が、何故こんな所にあるのかが分からなかった。さらに調べると沼津市のHPに

「頼政の末孫といわれる高崎八万二千石の城主の松平右京亮が毎年当寺に百石を給した。」 とあった。更に

「菖蒲御前が源頼政、子仲綱の遺骨を持ってこの寺に潜んだという伝説から頼政堂が建てられ、頼政の後裔と称する上野高崎城主が

改築寄進したものが現在の頼政堂である。」 とようやく菖蒲御前に触れていた。

だがそれ以上詳しい事は分から無かったが、伊豆河津の小鍋神社には頼朝の父親の義朝の首塚もあるし、何かと伊豆は源氏に

縁があるのだろう。

禅長寺の頼政堂 河内公民館

初めて禅長寺の境内に入ると、古いがどっしりとした建物があり、それが頼政の菩提を弔う頼政堂だった。

これだけの建物が江戸時代より建てられていたとすると、菖蒲御前の言伝えもあながち作り話とは思えなくなった。

木負のバス停は海岸線に出た所にあるが、前回は海岸線に出る前に後ろから来たバスに乗って帰った。

その時は何故海岸線に出る前に山の方からバスが来たか分からなかったので、家で調べたが結局分からないままだった。

まさか戸田峠から来るわけはないし、来るとしたらこの集落辺りだろうと 「河内公民館」 の辺りを見ても、バス停の標識は無い。

替りにハイキングコースの案内板などがあったので見ていると、看板の影に隠すように杭が立っていて、上にはブリキの板がある。

回り込んで見るとそれがバス停の標識だった。バス停の名前は 「河内農協」 となっているので、建物は公民館と農協で共用している

のだろうか。

バスは12時台から4時台の昼間のみ4本あった。今の時刻は3時10分。そして時刻表はと見ると3時21分発があった。

海岸線まではあと少しだが、そこまで歩くとこのバスに間に合うかどうか分からない。マーいいだろうとバスに乗ることにしました。

今日は乗継のタイミング良く次々と乗る事ができた。最後の沼津駅でもホームに出ると同時に島田行の電車が入ってきた。

これで修善寺駅での30分待ちが無ければパーフェクトだったのに。

歩行記録 H29-2-25(土)

歩行時間:4時間00分 休憩時間:1時間15分 延時間:5時間15分

出発時刻:9時55分 到着時刻:15時10分

歩 数: 19、503歩(推定距離13.84km) GPS距離12.8km

行程表

戸田峠バス停 0:50> 達磨山 0:50> 戸田峠 0:15> 金冠山 0:25> 林道横展望台 0:15> 市民の森入口 0:10>

大洞展望台 0:05> 大杉 0:40> 大滝(不動尊) 0:15> 禅長寺 0:15> 河内農協バス停

達磨山から木負までの略図

魅力的な下り道 歩きたくなる道

昼飯を食べ終わるまではレストハウスから虹の郷経由で梅林へ下る予定だった。それが市民の森に下る道を見て気が変わった。

道のズート先には内浦湾と淡島が見えている。その手前に見える集落はバス停のある木負(きしょう)集落だ。

あそこまで歩いて行けるなんて魅力的と思いませんか。私はこんな道を見ると歩きたくなってしまうのですよね。

結局帰り道は梅園は止めて木負に下ることにした。

少し下ると更に歩きたくなるよう道が見えてくる。たまりませんね~。

沢道・尾根道分岐 戸田湾

右に行けば沢道らしいが当然尾根道を歩く。

前回も尾根道だったので今回は道を知るためにも沢道を歩くべきだが、矢張り魅力的な道には敵わない。

分岐から少し行った所にある展望岩から戸田湾を見ると、こちらにも下ってみたくなるが、戸田に下ってしまうと後が高くついてしまうし、

車道以外の道を知らないので歩く気にはなりません。

アセビの森 貧弱になった道標

気持ちの良い明るい草原の道は長く続かず、次は一転して薄暗いアセビの森の道に入る。

アセビの木肌は黒くウネウネと曲り、葉が鬱蒼としているので薄暗くなり、一人で歩いていると寂寥を感じてしまう。

孤独癖の強い私には、こんな道が合っているのか胸がザワザワしきて、独りだという事を強く感じてしまう。

そんな道に合わせるか如く、山稜歩道では立派だった道標が 少し貧弱なった 「金冠山ハイキング道」 に変わった。

ところでアセビなのかアシビなのか、どちらが正解なのか調べてみると、簡単に答えが見つかった。

「枝葉に有毒成分を含んでいるため、馬が食べると酔って足がなえることから 「足癈(あしじひ)」 と呼ばれ、しだいに変化して

「あしび」 そして 「あせび」 となった。漢字の 「馬酔木」 もその由来による。」 のだそうです。

ならこれからは迷わず 「アセビ」 と言おう。

山頂から25分ほどで林道に出ると、その先に木製の展望台がある。当然登って景色を確認するが左程の事はなかった。

この展望台からまた林の中の道に入る。

リンカーンの椅子 こんな感じです

林の中に一列に並んだ石があり、それには 「列石」 の案内板が建っていた。次あるのが 「リンカーンの椅子」 と名の付いた

石だが、前回は案内板側から見たので、椅子???? だった。

それが今回は案内板の裏側の上から見たので、成程と納得した。

リンカーンの椅子ではピンとこない人のために写真を探しだしたが、余計なお世話だったかな。

管理棟への分岐 洞山展望台

市民の森の管理棟へは前回寄ったが、車がありドアも開いているのに声を掛けても応答が無かった。

結局またこの分岐に戻って縦走を続けたので、今回は管理棟には行かず洞山展望台に向かって歩き続けた。

金冠山山頂からズート下りだったが、この分岐から展望台までは上りになっている。広い尾根道で市民の森の遊歩道のようだ。

案内板によると 「戦時中には、細長く平坦な尾根を利用して、飛行場が計画されました。」 とあるが、とても想像がつかない。

確かに広いかもしれないが精々セスナ1台が飛び立てる位の広さで、しかも平坦と云っても私には上り坂に感じてしまう尾根だ。

だいたい自国の領土の中で、こんな場所に飛行場を計画する自体が負け戦の証拠だった。と思う。

尾根の頂上部が標高511mの洞山山頂と思えるが標識が無いので定かではないが、その山頂に洞山展望台があった。

展望台の横から海に浮かぶ淡島が見えていて、いかにも景色が良さそうな展望台で期待が持てる。

富士山と愛鷹山 愛鷹山アップ

まず富士山。 オッ! 愛鷹山が白くなっている。と富士山より愛鷹山の方が気になった。

アップしてみれば、この通り愛鷹山の山頂部分は雪で白っぽくなっていた。格好いい!

内浦湾と沼津アルプス 木負集落アップ

駿河湾がぐんと近くなり、これから向かう木負集落も間近になってきた。

右の写真正面の集落が木負集落で、その先の島が淡島、更に先の山は沼津アルプスの大平山だろう。

発端丈山と葛城山 大杉への道

発端丈山と葛城山も見えている。葛城山の山頂にはケーブルカーの山頂駅も見えていた。

ここの洞山展望台は案内板に 『駿河湾を前にした「日本一の富士山」を眺めるに一番ふさわしい所です。』 とあったが、一番か

どうかは別にして、中々眺めの良い展望台だった。

前回ここに来たのは4年前の11月で、展望台から大杉に向かう入口は、雑草が生茂り階段が見えな状態で若干不安だったが、

今は雑草も無く階段もはっきり見えるので安心して歩く事ができた。

河内の大杉

「県指定天然記念物 河内の大スギ 根廻13m 目通10.5m 樹高43m

西浦河内の一帯は、かって樹齢百年を超える松や杉が生茂る美林として名高く、戦前においては多量の良材を産出していました。

中でもひときわ大きな、この老杉は大スギと呼ばれ、伐採を惜しむ関係者によって、現在まで大切に保存されてきました。

樹齢は約400年とされる大スギの樹形は、スギには珍しく地上約3.5mの所で7本に分岐していますが、樹姿も良く、県東部でも

有数のスギの巨木として貴重です。」

斜面にある杉の人工林の中で、大杉の周りだけは開かれていて他を圧倒する大杉の姿が良く見える。

案内の中にもあるが杉には珍しく幹別れしているので、何本の木が一体化したようにも見える。高さや太さを比較する物が無いので

大きさを実感できないが、木の横に人が立てば、その大きさが分かると思う。

写真技術が下手な私には、この程度にしか写せないが、上手な人が写せばもっと雄大に見えると思う。一見の価値あり

林道を塞いでいる害獣防止電気柵 林道にも標識がある

大杉の下には小さな駐車場があり、その少し先で林道の四辻になった。正面の下に下る林道の入口には害獣防止用の

高圧電気の線が3本張ってあり、その横には 「電気柵使用中 高圧・きけん さわるな!! 感電注意!!」 の看板がある。

前回はこれを見て、ここはハイキングコースではないと判断して、左右の林道を上り下りして入口を探した分からなかった。

結局ここに戻り、意を決して高圧線を越して下って行ったら標識があった。

もちろん今回は道探しなどせず、そのまま林道を下るのだが、林道正面には3本の高圧線があり、線に触らず潜る事は出来ない。

ただ正面は目の高さぐらいまで張ってある線も、道でない場所は急に低くなって跨ぐことも可能だ。

以前は高圧線に素手で触る気は無いが、衣服が触ってもどうとも思わなかった。しかし2年前伊豆で高圧線に触れて2人が死亡した

事故以来、何となく高圧線に触れるのが怖くなっている。

だいたいここの高圧線は何の目的があって林道の入口だけ目の高さまでに張ってあるのだろうか?

猪対策ならこんな高くしないで線の間隔を狭めた方が良い。飛翔力のある鹿対策なら入口だけ高くしても、他の場所からは自由に

出入りできてしまう。

そうなるとこの林道入口は歩行者侵入防止用と考えるしかない。そう思い前回は道探しをしてしまったのだ。

分かってしまえば何ともないが、初めて歩くハイカーは戸惑う事だろう。せめて感電注意の看板に 「ハイカーは横から入ってください」

の文字があると良いのだが。

入口から3分も下ると道標がありハイキングコースである事が分かる。

沼津アルプスの展望

今までも沼津アルプスは見えていたが近づいた事もありハッキリ見えるようになった。奥沼津アルプスの大嵐山らしきピークも見える。

徳倉山は別名象山と尾根にあった標識に書いてあったが、その謂れがここから見れば納得できる。丸みのある山頂部分が象の頭で、

右に続く平らな尾根が背中なのだろう。マー立っている象ではなく、伏せをしている象と言ったところだ。

林道合流 こんな所に道標が

高圧線の場所から20分ほどで戸田峠からの林道に合流した。

合流先の写真を写そうと後ろを振り返ると、何やら祠らしき物と赤や白の幟が見えている。これは確認しないと。

まだ林道を逆登る元気は残っていた。

オッとその前に高圧線の入口から、ここまでの標識の事も話さなければ。

高圧線の入口には標識が無いと迷うことは必至なので何らかの案内が欲しい。次の標識は分岐にあったので必要だろう。

そして次の標識は分岐が続く場所にあり当然必要だが、上るときは標識の先にもう一つ分岐があるので迷ってしまうだろう。

そして峠からの林道と出合う場所の標識は、なんと登ってきた時は見ない場所に建っていた。迷う人がいたのか一応分岐には

「大杉・洞山登山ルート➩」 の案内があるので迷う事はないが、標識をここに建てれば最初から問題なかったろう。

そして極めつけは分岐を逆登った祠の下の道標だった。

今は下は川になった崖の途中にあるが、以前は道があったのかと下を見ても、それらしき物は見えない。

では行先はと、目を凝らしてみるが 「河」 の字が読めるだけだ。しかも標識の指す方向に道など無い。

後でこれから向かう木負集落の手前は河内だと分かり、多分この標識は “河内” を指しているのだろうと思った。

標識が無ければ無いで文句を言うし、有れば有ったでケチをつける。本当に気難しい年寄りだ。

不動尊 滝が見える

分岐から見えていた祠の中には、背に赤く彩色した焔を背負う不動明王の石仏が安置され、幟には 「大瀧不動明王」 とあった。

そして横を見れば何段にもなった細い滝が見えている。中でも一番上の滝が滝が大きそうなのであれが大滝だろうか。

祠の前の杖 ブロックの道が延びている。

祠の前には竹で作った杖が何本もおいてあり、上に向かって石のブロックの道が上に向かっている。

多分これはこの上に瀧見台があるのだ、そのための杖なのだ、と上に向かって歩き出した。

途中で終わるかと思ったブロックの階段は途切れる事も無く上に延びている。

途中滝の音が大きくなったが脇道も無く石段は続いていた。

随分上まで来てしまった。 お堂があった

後ろを振り返れば下の方に林道が見えている。水音も聞こえないので滝見台は多分無い。有るのは不動尊の奥の院なのだろう。

と少し後悔の気持ちも湧いてきた。

立派で歩き易かった石段は、最後のお堂の所まで続いていたが、随分費用も掛かっただろう。地元の木負は西浦ミカンと漁業で

裕福な家が多いのかな? とそんな思いも湧いてきた歩きやすい石段だった。

河内の大瀧

お堂の横から多分これが “大瀧” だと思われる滝が見えていた。水量が少なく派手さは無いが登ってきた甲斐があった。

「ナウマクサンマンダ バサラダンセンダン マカロシヤダ ソワタヤ ウンタラタ カンマン」

滝の名前には “不動の滝” が多いが、この滝の名前は “大瀧” らしい。更に不動明王を祀ってある場所は意外と滝や沢等の

渓谷に多く、以前藤枝の四不動などと勝手に名前を付けて歩いたが、そのうち三つは渓谷の横にあった。

何故水辺に不動尊が多いか考えてみて思いつくのは 「波切不動」 がある。

弘法大師が唐から帰国のとき嵐に遭遇し、必死に祈願すると不動明王が現れて波を切り裂き無事航海ができたという。

それ以後不動明王は “航海安全” の御利益があると信じられた。

ここから私の妄想的歴史観です。翻って陸上でも通行困難な河川や滝の付近に不動明王を祀って道中の安全を祈ったのではないか。

これでは当たり前すぎて面白くも何ともないかな。

源頼政の墓 菖蒲塚

前回ここを歩いたときは源頼政も菖蒲御前の事も知らかったので、家に帰った調べてみた。

「源頼政は保元の乱、平治の乱で勝者の側に属し、戦後は平氏政権下で源氏の長老として中央政界に留まった。

平清盛から信頼されたが、平氏の専横に不満が高まる中で、以仁王と結んで平氏打倒の挙兵を計画したが露見して準備不足のまま

余儀なく挙兵し、宇治平等院の戦いで敗れ自害した(以仁王の挙兵)」 とあった。

ただ頼政の事は分っても、宇治で討死した頼政の墓が、何故こんな所にあるのかが分からなかった。さらに調べると沼津市のHPに

「頼政の末孫といわれる高崎八万二千石の城主の松平右京亮が毎年当寺に百石を給した。」 とあった。更に

「菖蒲御前が源頼政、子仲綱の遺骨を持ってこの寺に潜んだという伝説から頼政堂が建てられ、頼政の後裔と称する上野高崎城主が

改築寄進したものが現在の頼政堂である。」 とようやく菖蒲御前に触れていた。

だがそれ以上詳しい事は分から無かったが、伊豆河津の小鍋神社には頼朝の父親の義朝の首塚もあるし、何かと伊豆は源氏に

縁があるのだろう。

禅長寺の頼政堂 河内公民館

初めて禅長寺の境内に入ると、古いがどっしりとした建物があり、それが頼政の菩提を弔う頼政堂だった。

これだけの建物が江戸時代より建てられていたとすると、菖蒲御前の言伝えもあながち作り話とは思えなくなった。

木負のバス停は海岸線に出た所にあるが、前回は海岸線に出る前に後ろから来たバスに乗って帰った。

その時は何故海岸線に出る前に山の方からバスが来たか分からなかったので、家で調べたが結局分からないままだった。

まさか戸田峠から来るわけはないし、来るとしたらこの集落辺りだろうと 「河内公民館」 の辺りを見ても、バス停の標識は無い。

替りにハイキングコースの案内板などがあったので見ていると、看板の影に隠すように杭が立っていて、上にはブリキの板がある。

回り込んで見るとそれがバス停の標識だった。バス停の名前は 「河内農協」 となっているので、建物は公民館と農協で共用している

のだろうか。

バスは12時台から4時台の昼間のみ4本あった。今の時刻は3時10分。そして時刻表はと見ると3時21分発があった。

海岸線まではあと少しだが、そこまで歩くとこのバスに間に合うかどうか分からない。マーいいだろうとバスに乗ることにしました。

今日は乗継のタイミング良く次々と乗る事ができた。最後の沼津駅でもホームに出ると同時に島田行の電車が入ってきた。

これで修善寺駅での30分待ちが無ければパーフェクトだったのに。

「木負まで歩くなんて考えたこともない」 と仰っていた松理さんの気が変わったのですから、書いた甲斐がありました。

金冠山からなら伊豆3山よりよっぽど楽で、下りがメインなので松理さんなら昼飯を掛川で食べれるかも?

尤も富士山を背にした逆コースだと疲れるコースになります。