〈『宮沢賢治の声 啜り泣きと狂気』(綱澤 満昭著、海風社)の表紙〉

そして「東北・縄文・鬼」は次のように続き、

農や農民へのかかわりは、根源的に賢治の体質に合わなかったのかもしれない。精力的に、献身的に努力した、例の肥料設計の問題にしたって、この化学肥料というものは、土そのものを死にいたらしめ、自然のバランスを崩してしまうものである。化学肥料などを使用することを賢治は心から期待していたわけではない。目前の農民救済のために、やむをえず使用したまでのことである。

〈『宮沢賢治の声 啜り泣きと狂気』(綱澤 満昭著、海風社)96p〉と綱澤氏は論じていた。言われてみれば、たしかに賢治は「農や農民へのかかわりは、根源的に賢治の体質に合わなかったのかもしれない」。なんとなればそれは以下のようなことから自ずから導かれるからだ。

承知のように、賢治が「本統の百姓になる」といって、花巻農学校を辞して移り住んだ下根子桜の生活はたった約2年4ヶ月である。そしてその最初の年大正15年の場合に近隣の農民のために為した具体的な実践はあまり見つからない上に、隣の紫波郡が未曾有の大干魃で多くの人々が救援の手を差し伸べていたのに賢治が救援活動をしていたという証言等もまた何ひとつ見つからない。つまり、賢治はいわば「ヒデリノトキハナミダヲナガシ」などしていなかった。では、昭和2年の場合はどうだったかというと、多くの賢治研究家が口を揃えて「昭和二年は非常な寒い気候が続いて、ひどい凶作であった」と断定し、この年に賢治はいわば「サムサノナツハオロオロアルキ」したかの如くに言っているが、当時の客観的なデータからはそのような事実はないし、そのようなことはしようにもそもそもできなかった<*1>。ちなみに、同年は羅須地人協会時代の3年間の中では最も稲作にふさわしい年であり、作柄にしてもほぼ平年作である<*2>。では残りの三年目、昭和3年はどうであったかというと農繁期の6月に賢治は上京し花巻をしばらく留守にいていた。つまりこの約2年4ヶ月の間に賢治が為した稲作指導はそれほどのものではなかったと言わざるを得ない。

もちろんだからといって、賢治はこの約2年4ヶ月の間に「農や農民へのかかわり」について何も為さなかったと私は主張しているわけではない。なにがしかのことは為したであろう。しかし、その程度のことであればそれほどの評価は為されないであろう。ちなみにそれは次の、佐々木多喜雄氏の、

「農聖」と讃えられる程の人物であるなら、生前ないし没後に神社にまつられるとか、頌徳碑や顕彰碑などが建立されて、その事跡をしのび後世に伝えられることなどが、一般的に行われることが多いと考えられる。…(投稿者略)…

一方賢治については、文学作品碑は各地に数多いが、農業の事跡を記念した神社や祠および頌徳碑などは一つもない。これは、すでにみた様に、後世に残し伝える程の農業上の事跡が無いことから当然のことと言えよう。

<『北農』第76巻第1号(北農会、平成21年1月1日発行)98p~>一方賢治については、文学作品碑は各地に数多いが、農業の事跡を記念した神社や祠および頌徳碑などは一つもない。これは、すでにみた様に、後世に残し伝える程の農業上の事跡が無いことから当然のことと言えよう。

という指摘から自ずから明らかだろう。実は、花巻には現に島善鄰や田中縫次郎の顕彰碑はあるのにも拘わらず、賢治にはそのような碑は存在しないのである。

そしてそのような碑がないのは、菅谷規矩雄が賢治の羅須地人協会時代のことを、

なによりも決定的なことは、二年数カ月に及ぶ下根子桜の農耕生活のあいだに、ついに宮沢は〈米をつくる〉ことがなかったし、またつくろうとしていないことである。それがいかなる理由にもせよ、宮沢の〈自耕〉に〈稲作〉が欠落しているかぎり、「本統の百姓になる」ことも自給生活も、ともにはじめから破綻が必至であったろう。

<『宮沢賢治序説』(菅谷規矩雄著、大和書房)98p~>と論じていて、私もここ十数年ほど賢治のことを検証してきた結果はそのとおりであり、少なくともこの「二年数カ月」はその程度以上のものではなかったから、「農や農民へのかかわりは、根源的に賢治の体質に合わなかったのかもしれない」という見方には、私も素直に納得させられる。

一方で、綱澤氏の「化学肥料などを使用することを賢治は心から期待していたわけではない」という断定に対しては、関連してこんなことを私は思ってしまう。

賢治は従来の人糞尿や厩肥等が使われる施肥法に代えて、化学肥料を推奨したことにより岩手の農業の発展に頗る寄与したと私は思っていた。ところが話は逆で、賢治の稲作経験は花巻農学校の先生になってからのものであり、豊富な実体験があった上での稲作指導というわけではなかったのだから、経験豊富な農民たちに対して賢治が指導できることは限定的なものであり、食味もよく冷害にも稲熱病にも強いといわれて普及し始めていた陸羽一三二号を推奨することだったとなるだろう。ただし同品種は金肥(化学肥料)に対応〈註八〉して開発された品種だったからそれには金肥が欠かせないので肥料設計までしてやる、というのが賢治の稲作指導法だったということにならざるを得ない。したがって、お金がなければ購入できない金肥を必要とするこの農法は、当時農家の大半を占めていた貧しい小作農や自小作農(『岩手県農業史』(森嘉兵衛監修、岩手県)の297pによれば、当時小作をしていた農家の割合は岩手では6割前後もあった)にとってはもともとふさわしいものではなかった〈註九〉ということは当然の帰結である。

〈『本統の賢治と本当の露』(鈴木 守著、ツーワンライフ出版)70p〉つまり、賢治の稲作指導には始めから限界があったのであり、唯一このような稲作指導しかできなかったということになるはずだ。

<*1:> 『本統の賢治と本当の露』(鈴木守著、ツーワンライフ社)において、もう少し詳しく次のように述べておいた。

不思議なことに、「昭和2年の賢治と稲作」に関しての論考等において、多くの賢治研究家等がその典拠等も明示せずに次のようなことを断定的な表現を用いてそれぞれ、

(a) その上、これもまた賢治が全く予期しなかったその年(昭和2年:筆者註)の冷夏が、東北地方に大きな被害を与えた。 〈『宮沢賢治 その独自性と時代性』(西田良子著、翰林書房)152p〉

私たちにはすぐに、一九二七年の冷温多雨の夏と一九二八年の四〇日の旱魃で、陸稲や野菜類が殆ど全滅した夏の賢治の行動がうかんでくる。 〈同、173p〉

(b) 昭和二年は、五月に旱魃や低温が続き、六月は日照不足や大雨に祟られ未曾有の大凶作となった。この悲惨を目の当たりにした賢治は、草花のことなど忘れたかのように水田の肥料設計を指導するため農村巡りを始める。 〈『イーハトーヴの植物学』(伊藤光弥著、洋々社)79p〉

(c) 一九二七(昭和二)年は、多雨冷温の天候不順の夏だった。

〈『 宮沢賢治 第6号』(洋々社、1986年)78p〉

(d) (昭和2年の)五月から肥料設計・稲作指導。夏は天候不順のため東奔西走する。

〈『新編銀河鉄道の夜』(宮沢賢治著、新潮文庫)所収の年譜〉

(e) (昭和2年は)田植えの頃から、天候不順の夏にかけて、稲作指導や肥料設計は多忙をきわめた。

〈『新潮日本文学アルバム 宮沢賢治』(新潮社)77p〉

(f) 一九二六年春、あれほど大きな意気込みで始めた農村改革運動であったが…(筆者略)…

中でも、一九二七・八年と続いた、天候不順による大きな稲の被害は、精神的にも経済的にも更にまた肉体的にも、彼を打ちのめした。 〈『宮澤賢治論』(西田良子著、桜楓社)89p〉

(g) 昭和二年(1927年)は未曽(ママ)有の凶作に見舞われた。詩「ダリア品評会席上」には「西暦一千九百二十七年に於る/当イーハトーボ地方の夏は…(筆者略)…」とある。〈帝京平成大学石井竹夫准教授の論文〉

というような事を述べいる。つまり、「昭和二年は、多雨冷温の天候不順の夏だった」とか「未曾有の凶作だった」という断定にしばしば遭遇する。

ところが、いわゆる『阿部晁の家政日誌』(巻末「資料一「羅須地人協会時代」の花巻の天候(稲作期間)」参照)によって当時の花巻の天気や気温を知ることができることに気付いた私は、そこに記載されている天候に基づけばこれらの断定〝(a)~(g)〟はおかしいと直感した。さりながら、このような断定に限ってその典拠を明らかにしていない。それゆえ、私はその「典拠」を推測するしかないのだが、『新校本年譜』には、

(昭和2年)七月一九日(火) 盛岡測候所福井規矩三へ礼状を出す(書簡231)。福井規矩三の「測候所と宮沢君」によると、次のようである。

「昭和二年は非常な寒い気候が続いて、ひどい凶作であった」

となっているし、確かに福井は「測候所と宮澤君」において、

昭和二年はまた非常な寒い氣候が續いて、ひどい凶作であつた。そのときもあの君はやつて來られていろいろと話しまた調べて歸られた。 〈『宮澤賢治研究』(草野心平編、十字屋書店)317p〉

と述べているから、これか、この引例が「典拠」と推測されるし、かつ「典拠」と言えるはず。それは、私が調べた限り、これ以外に前掲の「断定」の拠り所になるようなものは他に何一つ見当たらないからだ。しかも、福井は当時盛岡測候所長だったから、この、いわば証言を皆端から信じ切ってしまったのだろう。

しかし残念ながら、先の『阿部晁の家政日誌』に記載されている花巻の天候みならず、それこそ福井自身が発行した『岩手県気象年報〈註五〉』(岩手県盛岡・宮古測候所)や『岩手日報』の県米実収高の記事〈註六〉、そして「昭和2年稻作期間豊凶氣溫〈註七〉」(盛岡測候所発表、昭和2年9月7日付『岩手日報』掲載)等によって、「昭和二年はまた非常な寒い氣候が續いて、ひどい凶作であつた」という事実は全くなかったということを容易に知ることができる。つまり、同測候所長のこの証言は事実誤認だったのだ。

〈『本統の賢治と本当の露』(鈴木 守著、ツーワンライフ出版)65p~〉(a) その上、これもまた賢治が全く予期しなかったその年(昭和2年:筆者註)の冷夏が、東北地方に大きな被害を与えた。 〈『宮沢賢治 その独自性と時代性』(西田良子著、翰林書房)152p〉

私たちにはすぐに、一九二七年の冷温多雨の夏と一九二八年の四〇日の旱魃で、陸稲や野菜類が殆ど全滅した夏の賢治の行動がうかんでくる。 〈同、173p〉

(b) 昭和二年は、五月に旱魃や低温が続き、六月は日照不足や大雨に祟られ未曾有の大凶作となった。この悲惨を目の当たりにした賢治は、草花のことなど忘れたかのように水田の肥料設計を指導するため農村巡りを始める。 〈『イーハトーヴの植物学』(伊藤光弥著、洋々社)79p〉

(c) 一九二七(昭和二)年は、多雨冷温の天候不順の夏だった。

〈『 宮沢賢治 第6号』(洋々社、1986年)78p〉

(d) (昭和2年の)五月から肥料設計・稲作指導。夏は天候不順のため東奔西走する。

〈『新編銀河鉄道の夜』(宮沢賢治著、新潮文庫)所収の年譜〉

(e) (昭和2年は)田植えの頃から、天候不順の夏にかけて、稲作指導や肥料設計は多忙をきわめた。

〈『新潮日本文学アルバム 宮沢賢治』(新潮社)77p〉

(f) 一九二六年春、あれほど大きな意気込みで始めた農村改革運動であったが…(筆者略)…

中でも、一九二七・八年と続いた、天候不順による大きな稲の被害は、精神的にも経済的にも更にまた肉体的にも、彼を打ちのめした。 〈『宮澤賢治論』(西田良子著、桜楓社)89p〉

(g) 昭和二年(1927年)は未曽(ママ)有の凶作に見舞われた。詩「ダリア品評会席上」には「西暦一千九百二十七年に於る/当イーハトーボ地方の夏は…(筆者略)…」とある。〈帝京平成大学石井竹夫准教授の論文〉

というような事を述べいる。つまり、「昭和二年は、多雨冷温の天候不順の夏だった」とか「未曾有の凶作だった」という断定にしばしば遭遇する。

ところが、いわゆる『阿部晁の家政日誌』(巻末「資料一「羅須地人協会時代」の花巻の天候(稲作期間)」参照)によって当時の花巻の天気や気温を知ることができることに気付いた私は、そこに記載されている天候に基づけばこれらの断定〝(a)~(g)〟はおかしいと直感した。さりながら、このような断定に限ってその典拠を明らかにしていない。それゆえ、私はその「典拠」を推測するしかないのだが、『新校本年譜』には、

(昭和2年)七月一九日(火) 盛岡測候所福井規矩三へ礼状を出す(書簡231)。福井規矩三の「測候所と宮沢君」によると、次のようである。

「昭和二年は非常な寒い気候が続いて、ひどい凶作であった」

となっているし、確かに福井は「測候所と宮澤君」において、

昭和二年はまた非常な寒い氣候が續いて、ひどい凶作であつた。そのときもあの君はやつて來られていろいろと話しまた調べて歸られた。 〈『宮澤賢治研究』(草野心平編、十字屋書店)317p〉

と述べているから、これか、この引例が「典拠」と推測されるし、かつ「典拠」と言えるはず。それは、私が調べた限り、これ以外に前掲の「断定」の拠り所になるようなものは他に何一つ見当たらないからだ。しかも、福井は当時盛岡測候所長だったから、この、いわば証言を皆端から信じ切ってしまったのだろう。

しかし残念ながら、先の『阿部晁の家政日誌』に記載されている花巻の天候みならず、それこそ福井自身が発行した『岩手県気象年報〈註五〉』(岩手県盛岡・宮古測候所)や『岩手日報』の県米実収高の記事〈註六〉、そして「昭和2年稻作期間豊凶氣溫〈註七〉」(盛岡測候所発表、昭和2年9月7日付『岩手日報』掲載)等によって、「昭和二年はまた非常な寒い氣候が續いて、ひどい凶作であつた」という事実は全くなかったということを容易に知ることができる。つまり、同測候所長のこの証言は事実誤認だったのだ。

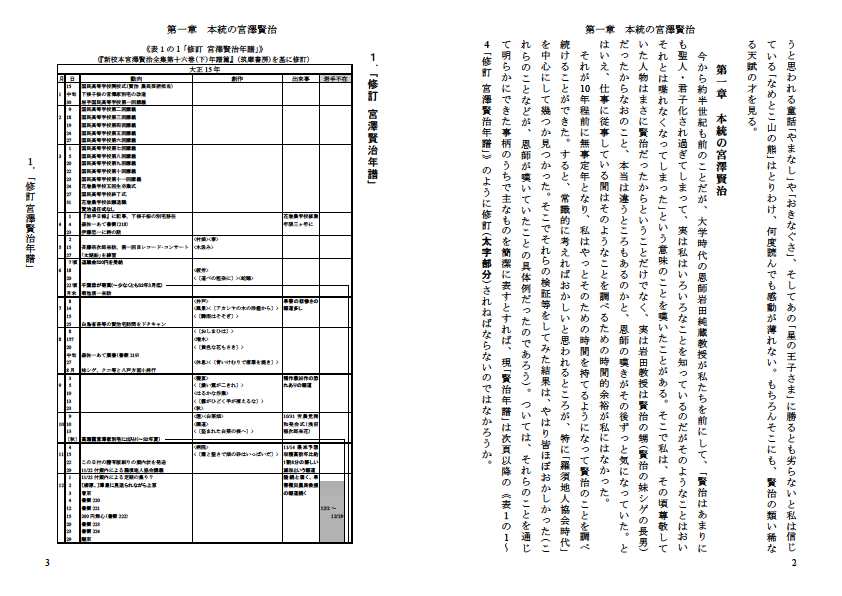

<*2:投稿者註> 〝通説「昭和二年は非常な寒い氣候…ひどい凶作」の嘘〟の図表を参照されたい。

続きへ。

続きへ。前へ

。

。〝『宮沢賢治の声 啜り泣きと狂気』より〟の目次”に戻る。

”みちのくの山野草”のトップに戻る。

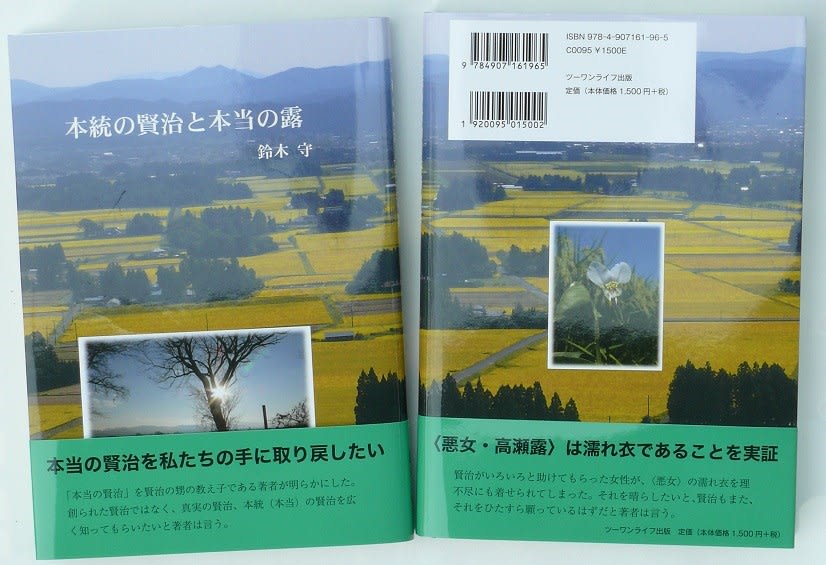

賢治の甥の教え子である著者が、本当の宮澤賢治を私たちの手に取り戻したいと願って、賢治の真実を明らかにした『本統の賢治と本当の露』

本書は、「仮説検証型研究」という手法によって、「羅須地人協会時代」を中心にして、この約10年間をかけて研究し続けてきたことをまとめたものである。そして本書出版の主な狙いは次の二つである。

1 創られた賢治ではなくて本統(本当)の賢治を、もうそろそろ私たちの手に取り戻すこと。

例えば、賢治は「ヒデリノトキニ涙ヲ流サナカッタ」し「寒サノ夏ニオロオロ歩ケナカッタ」ことを実証できた。だからこそ、賢治はそのようなことを悔い、「サウイフモノニワタシハナリタイ」と手帳に書いたのだと言える。

2 高瀬露に着せられた濡れ衣を少しでも晴らすこと。 賢治がいろいろと助けてもらった女性・高瀬露が、客観的な根拠もなしに〈悪女〉の濡れ衣を着せられているということを実証できた。そこで、その理不尽な実態を読者に知ってもらうこと(賢治もまたそれをひたすら願っているはずだ)によって露の濡れ衣を晴らし、尊厳を回復したい。

〈はじめに〉

………………………(省略)………………………………

〈おわりに〉

〈資料一〉 「羅須地人協会時代」の花巻の天候(稲作期間) 143

〈資料二〉 賢治に関連して新たにわかったこと 146

〈資料三〉 あまり世に知られていない証言等 152

《註》 159

《参考図書等》 168

《さくいん》 175

現在、岩手県内の書店での店頭販売やアマゾン等でネット販売がなされおりますのでどうぞお買い求め下さい。

あるいは、葉書か電話にて、『本統の賢治と本当の露』を入手したい旨のお申し込みを下記宛にしていただければ、まず本書を郵送いたします。到着後、その代金分として1,650円(本体価格1,500円+税150円、送料無料)分の郵便切手をお送り下さい。

〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木守

電話 0198-24-9813

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます