〈『宮沢賢治の声 啜り泣きと狂気』(綱澤 満昭著、海風社)の表紙〉

では、今回で「農への突入と悲哀」という章については終えたい。

そこにはこんなことが最後に述べられていた。

粗衣粗食に耐え、自分の肉体を限界まで酷使し、自虐の道を歩む。「農民のなかへ」「農村のなかへ」と懸命に努力する賢治であるが、ムラは冷たく、彼を農民とも、仲間とも思ってはいない。…投稿者略…

賢治が「本統の百姓」になろうとするとき、彼を背後から襲うものは、小さくはなかった。所詮、農民にはなれはしないのである。生活者でない賢治が生活者と一体となることはできない。少しばかりの野菜の栽培で農民にはなれないのである。菅谷規矩雄がいうように、「宮沢がみずから手で握りしめた(対象化しえた)土は、ついに〈農〉のものではなく、〈園芸〉のものであった。水田の泥<*1>ではなく花壇の土であった。」(『宮沢賢治序説』大和書房、昭和五十五年、一〇〇頁。)というものであった。

〈『宮沢賢治の声 啜り泣きと狂気』(綱澤 満昭著、海風社)52p~〉賢治が「本統の百姓」になろうとするとき、彼を背後から襲うものは、小さくはなかった。所詮、農民にはなれはしないのである。生活者でない賢治が生活者と一体となることはできない。少しばかりの野菜の栽培で農民にはなれないのである。菅谷規矩雄がいうように、「宮沢がみずから手で握りしめた(対象化しえた)土は、ついに〈農〉のものではなく、〈園芸〉のものであった。水田の泥<*1>ではなく花壇の土であった。」(『宮沢賢治序説』大和書房、昭和五十五年、一〇〇頁。)というものであった。

私はここでもまた、頷きながら読み進めた。例えば、「ムラは冷たく、彼を農民とも、仲間とも思ってはいない」ということに対してである。そして、それはムラにのみ責任があるのではなく、過半は彼にあったということを私は受け入れざるを得ないのかなと昨今思い始めているからだ。それは、下根子桜に移り住んだ最初の年の大正15年、隣の紫波郡は未だかつて無かったほどの大旱害に遭ったので、多くの人々が義捐の手を差し伸べているというのに、彼はそれを全くしていなかったと言わざるを得ないからだ。つまり、客観的には彼はムラに冷たかったということになりそうだ。

あるいはまた、昭和3年の6月に彼は上京したわけだが、この上京の主たる「目的」は、伊藤七雄の大島農芸学校設立への助言あるいは伊藤ちゑとの見合いのためなどと巷間云われているが、もしそうであったとするならば、なぜ彼は「目的」をなし終えたならば農繁期であった花巻に直ぐに戻らなかったのだろうか。この時期、地元花巻では「猫の手も借りたい」といわれる田植え等の農繁期だから、農聖とも言われている賢治であるならばそれが気掛かりなので「大島行」を終えたならば即帰花したと思いきやそうはせずに、浮世絵鑑賞に、そして連日のように観劇に出かけているからである。ちなみに、賢治が後程澤里武治に宛てた書簡(243)の中で「……六月中東京へ出て毎夜三四時間しか睡らず……」と書いているということだから、その様な観劇をしたということをこれを傍証している。

それからもう一つ、「大島行」の目的を終えた後に、なぜ「MEMO FLORA手帳」に手間暇かけてのスケッチ等をしていたのだろうか。土岐 泰氏の論文「賢治の『MEMO FLORA手帳』解析」〈『弘前・宮沢賢治研究会誌 第8号』(宮城一男編集、弘前・宮沢賢治研究会)所収〉によれば、賢治は帝国図書館に通い、総ページ数110頁の同手帳のうちの39頁分に、『BRITISHU FLORAL DECORATION』から原文抜粋筆写及び写真のスケッチをしていたという。賢治はなぜ「目的」をなし終えたというのに、火急のこととは思えない「MEMO FLORA手帳」へのスケッチ等をしていたのだろうか。

これらのことに鑑みれば、「彼を農民とも、仲間とも思ってはいない」ということだけではなく、彼も農民を仲間と思っていなかったと言われてもやむを得なかろう。

つまり、どっちもどっちであり、綱澤氏が「所詮、農民にはなれはしないのである。生活者でない賢治が生活者と一体となることはできない」と看破するとおりだということを私は受け入れるしかない。彼がそこでやったことは、ここで菅谷氏がまさに言っているとおりである、と。さらには、菅谷氏は上掲書において、

なによりも決定的なことは、二年数カ月に及ぶ下根子桜の農耕生活のあいだに、ついに宮沢は〈米をつくる〉ことがなかったし、またつくろうとしていないことである。それがいかなる理由にもせよ、宮沢の〈自耕〉に〈稲作〉が欠落しているかぎり、「本統の百姓になる」ことも自給生活も、ともにはじめから破綻が必至であったろう。

<『宮沢賢治序説』(菅谷規矩雄著、大和書房)98p~>

とも述べていて手厳しいが、残念ながら、「「本統の百姓になる」ことも自給生活も、ともにはじめから破綻が必至であった」ということを、私はどうやら認めざるを得ないようだ。

<*1:投稿者註> 羅須地人協会時代に賢治と一緒に暮らした千葉恭の三男である滿夫氏が、

賢治は泥田に入ってやったというほどのことではなかったとも父は言っていた。

と教えてくれた(平成22年12月15日)。 続きへ。

続きへ。前へ

。

。〝『宮沢賢治の声 啜り泣きと狂気』より〟の目次”に戻る。

”みちのくの山野草”のトップに戻る。

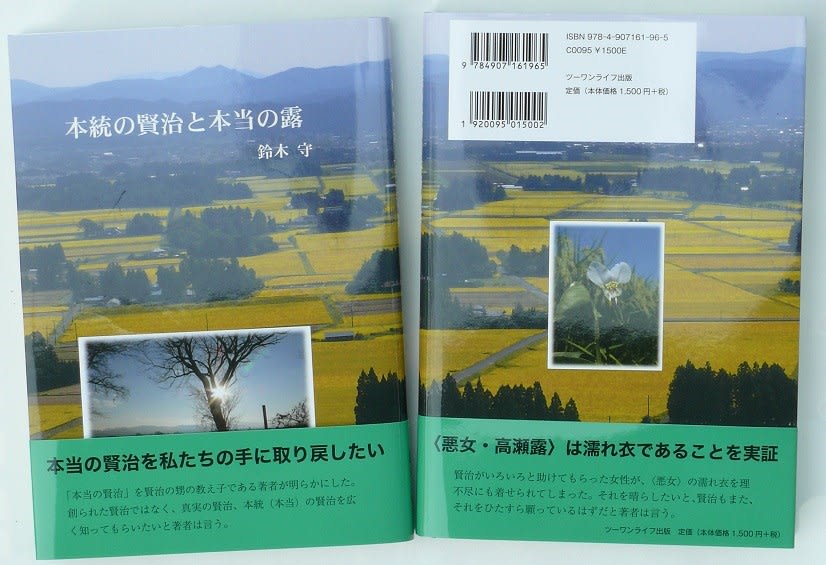

賢治の甥の教え子である著者が、本当の宮澤賢治を私たちの手に取り戻したいと願って、賢治の真実を明らかにした『本統の賢治と本当の露』

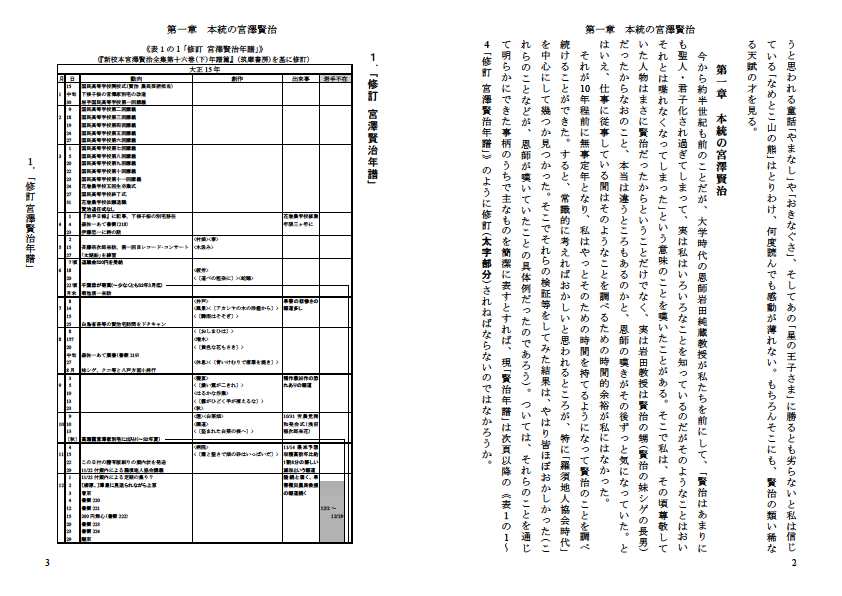

本書は、「仮説検証型研究」という手法によって、「羅須地人協会時代」を中心にして、この約10年間をかけて研究し続けてきたことをまとめたものである。そして本書出版の主な狙いは次の二つである。

1 創られた賢治ではなくて本統(本当)の賢治を、もうそろそろ私たちの手に取り戻すこと。

例えば、賢治は「ヒデリノトキニ涙ヲ流サナカッタ」し「寒サノ夏ニオロオロ歩ケナカッタ」ことを実証できた。だからこそ、賢治はそのようなことを悔い、「サウイフモノニワタシハナリタイ」と手帳に書いたのだと言える。

2 高瀬露に着せられた濡れ衣を少しでも晴らすこと。 賢治がいろいろと助けてもらった女性・高瀬露が、客観的な根拠もなしに〈悪女〉の濡れ衣を着せられているということを実証できた。そこで、その理不尽な実態を読者に知ってもらうこと(賢治もまたそれをひたすら願っているはずだ)によって露の濡れ衣を晴らし、尊厳を回復したい。

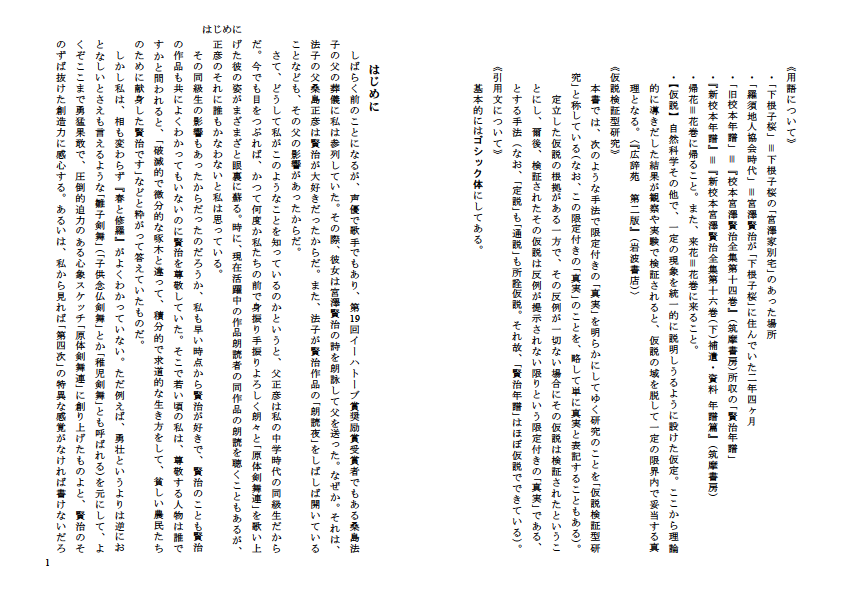

〈はじめに〉

………………………(省略)………………………………

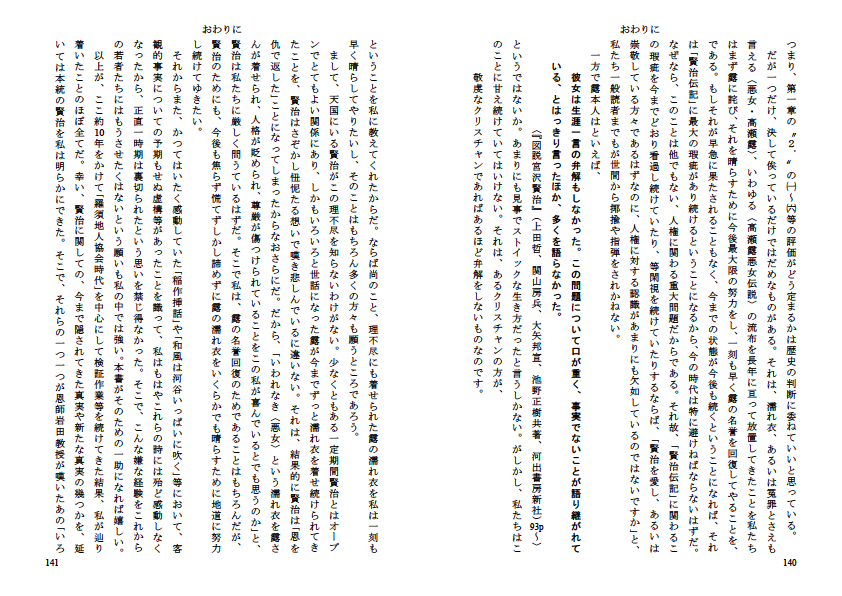

〈おわりに〉

〈資料一〉 「羅須地人協会時代」の花巻の天候(稲作期間) 143

〈資料二〉 賢治に関連して新たにわかったこと 146

〈資料三〉 あまり世に知られていない証言等 152

《註》 159

《参考図書等》 168

《さくいん》 175

現在、岩手県内の書店での店頭販売やアマゾン等でネット販売がなされおりますのでどうぞお買い求め下さい。

あるいは、葉書か電話にて、『本統の賢治と本当の露』を入手したい旨のお申し込みを下記宛にしていただければ、まず本書を郵送いたします。到着後、その代金分として1,650円(本体価格1,500円+税150円、送料無料)分の郵便切手をお送り下さい。

〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木守

電話 0198-24-9813

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます