正午頃、近くの公園の薄暗いコースを選んで歩けば

ほとんど人にすれちがうことはありません。

めったに通らない小径にはハエドクソウ

それに、こんもりとしたソクズの茂みがありました。

ソクズはクサニワトコとも呼ばれる在来種。

こんなにたくさんの株があったなんて知らなかった♪

5mmほどの白い花の間に

黄色いカップ状のものがあります。

花には蜜がなくこの黄色いカップに蜜をためているそう。

ごく小さなアリがすっぽり頭を入れていました。

蜜壺に来る昆虫を狙って待ち伏せするハナグモの仲間。

いろいろなドラマが見られそうですね。

雨の予報が出ていたので一旦帰宅し買い物に出ようとしたらドアの外に

大きい~!

シロスジカミキリだ♪

日本最大級といわれるこのカミキリムシに会えたのは何年ぶりだろう?

体長を測るため方向転換をすると大きなキーキー音がして驚きました。

立派だなぁ。。

首周りに鋭い突起がありました。

部屋に入ると網戸から大きな音が。好奇心に負けて

そっと窓を開けるとジジっと一声鳴きアブラゼミが部屋に飛び込みました。

2部屋を10周以上飛びまわり、動かせない棚の後ろに落ちるなど

捕まえるのに苦労しました。光が好きなのですね。

ベランダに放したところ再び網戸にとまりました。やれやれ。。

翌朝確かめるとシロスジカミキリとアブラゼミはいなくなっていました。

この間まで夏が始まったとウキウキしていたのにもう7月最終日。

心の隅に追いやっていた宿題が思いおこされて何だか焦ります。

真夏の彩りを探して木漏れ日の森を歩きました。

つい最近までウバユリが花盛りだった場所にキツネノカミソリ。

10年ほど前までは群落と呼べるほど数が多かったような気がします。

涼しげな佇まいです。

キツリフネの茂みの間に咲いていたヤブミョウガの花はそろそろ終わり

綺麗なカタツムリがついていました。

日本には800種類のカタツムリがいて地域特有のものもいるとか。

身近にはミスジマイマイとニッポンマイマイばかりと思っていました。

色が濃いコバギボウシ

ヌマトラノオ

番外編で黄色い粘菌。暗くてジメジメしたところも良いものです。

以前テレビ番組で粘菌を育てるところを見ました。

大きく形を変えながら移動する繊細で謎の多い生き物。。

この粘菌がどんな変化をするのか楽しみすぎで18時間後に見にいったのですが、

影も形もない!どの木にいたのかもわからず呆然としました。

誰かあの粘菌を朽ち木ごと持って行ってしまったのか?

いやそれはない。。時速数cmで移動するものもあるというから動いたのか、

一晩でしぼみ消えてしまったのか?

こんなことならもっとしっかり撮影しておけばよかった。

撮影時あたりは暗く、蚊にたかられていたのでさっと数枚撮っただけ。

ピントの合っているところがほとんどなくがっかり

偶然ごくごく小さな生き物が写っていました。

体長3mmほどではないでしょうか。

まだ近くに潜んでいるのかも?次の出会いが楽しみです。

夕暮れ、クヌギ林を歩くと嬉しい出会いがありました。

マヤランです。

昨年は夏の終わりに残骸を見ただけだったので

7月頃同じ場所に出現するのではと期待していました。

菌類に寄生する植物でラン科シュンラン属

半透明で可憐。。まとわりつく蚊を一瞬忘れます。

すぐ近くにオオバノトンボソウも咲いていました。

こちらも蘭の仲間でラン科ツレサギソウ属

6月下旬の蕾の頃から気になっていましたが

株によっては花盛りを過ぎているものもありました。

アキノタムラソウが満開となっていて

トラマルハナバチが飛びまわっていました。

ヤマトシジミがとまっていた植物はハエドクソウ

毎年見ているはずですが初めて名前を知りました。

ハエドクソウ科ハエドクソウ属

花の形からアキノタムラソウのようにシソ科なのかと思いました。

いちばん感激したのは

ヒカゲチョウの産卵シーン!

葉を裏返すと直径1mmほど、乳白色の産みたて卵がありました。

ヒカゲチョウはよく出会う蝶なのに産卵シーンと卵を見たのは初めて♪

笹の葉に幼虫の姿を探す真夏の楽しみが増えました。

帰宅すると東京都で4度目の緊急事態宣言が発令されるというニュースが。

続く大雨、オリンピック。心配なことが重なります。

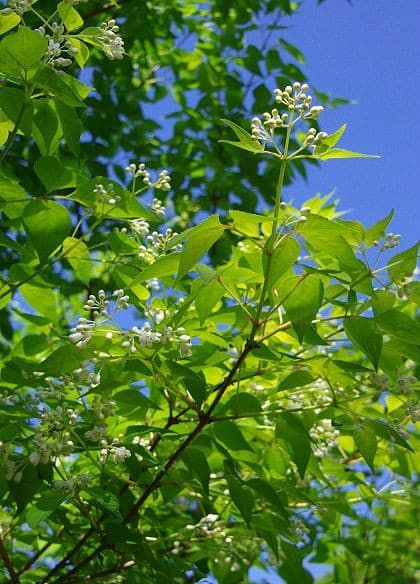

数年ぶりに水のきれいな公園へ行くと

ちょうどセンダンの花が満開

枝がしだれていたので愛らしい花を間近に見ることができました。

こんもりとしたヤマボウシをしばらく楽しんだあと

小川をじっくり見ることにしました。

ここに来たのは翅色が素敵なカワトンボに会うためです。

あちこち見てもおらず、時期を外したかな~と諦めかけたころ

いました♪遠くのトキワツユクサにひっそりと

褐色の翅に白い不透明斑のニホンカワトンボ

いつも見ている地域のアサヒナカワトンボにこの翅色のものはいません。

日のあたらない側の小川を見ていくと

大きい!モクズガニがいました。

体長40mmほどの魚も。カワムツとかオイカワの稚魚なのかな?

水辺の葉の上に赤褐色の縞縞模様、長い触覚を持つ甲虫がいました。

何だろう?

すぐ近くに黒いものもいたのでパチリ。

帰宅してからコメツキムシの仲間やハムシの仲間を探してもおらず

ようやくわかった名前はヒゲナガハナノミ。

ナガハナノミ科、の甲虫がいることを初めて知りました。

赤褐色の立派な触覚を持ったほうがヒゲナガハナノミのオス、

黒い方がメスのようで、ヒゲナガハナノミの雌雄がいたということは

恋の季節なのかもしれません。幼虫は水生なのだそう。

センダンの実が大きくなった頃また来よう。

その頃には大勢にワクチンがいきわたっていますように。

近所の森で最近出会った実りを並べてみました。

ヒヨドリが群がっていたウグイスカズラ

まだ彩りが寂しい頃に咲く花を見ると春が来たな♪と思います。

美味しそうなモミジイチゴ

3月下旬に見られる花は下向きに咲き枝がトゲだらけなので撮影がたいへん。

ヘビイチゴよりも大きな赤い実をつけるクサイチゴ

低いところでよく見かけるので草本のようですが落葉低木なのだそう。

あまりに綺麗なので近くで撮ってみました。

3月下旬に見られた花にはモモブトカミキリモドキが訪れていました。

モミジイチゴやクサイチゴはバラ科キイチゴ属の木本だけれど

このヘビイチゴはバラ科キジムシロ属の草本。実も柔らかでフカフカですね。

散歩道のグミは今年も鈴なりです。

庭のビックリグミは数えるほどしかならなかった。。違いは何だろう?

綺麗な実は少なく、ほとんどカメムシなどに吸われた痕跡が。

クワの実もたくさんなっています。

葉裏にハラグロオオテントウを探すのが習慣になりました。

ビワの実は色づき始め。お店ではもう出回っているのでしょうか。

コロナ禍で家に籠っているうちに初夏になってしまったけれど

植物とそれを取り巻く生き物たちは変わらぬ営みを続けています。

雨上がり、木漏れ日の森を歩きました。

きらめく初夏の林床にシシウドに似た大きな植物が数株

草丈は120cmほどでしょうか。

セリ科のようなのでキアゲハが産卵に来るかもしれないと

しばらく待ちましたがアブ一匹来ませんでした。

帰宅して調べると名前はハナウド。セリ科ハナウド属

傍らに同じセリ科らしき植物がありました。

線香花火のような植物

ヤブニンジンという名前。セリ科ヤブニンジン属

人気者の蘭もたくさん出ていました。

キンラン

薄暗いクヌギコナラ林で黄金色に輝く花は目立ちます。

仲間のギンランはひっそりと

キンランより華奢で数は少ない印象です。

キンラン、ギンランは土中で菌や樹木の根と共生関係にあるので

移植は無理。なのに盗掘が後をたたないそうです。

フタリシズカの花穂が出ていました。

仲間のヒトリシズカの方がこじんまりとして妖精がかって見えます。

しゃがめば小さな虫も見えてきて。。公園の端っこも生命に満ちています。

名に“ウツギ”がつく植物はたくさんあっていつも混乱してしまい

白い花の咲く今頃になると調べ直します。

ウツギを漢字で書けば空木。幹が中空であることが名の由来だそうです。

今ちょうど見頃なのがミツバウツギ

ミツバウツギ科ミツバウツギ属

こちらも花盛り♪コゴメウツギ

バラ科コゴメウツギ属

ちょっと遠かったけれどハコネウツギ

スイカズラ科タニウツギ属

近所の公園で初めてその存在に気付いたコツクバネウツギ

スイカズラ科ツクバネウツギ属

あまり日のあたらない所にひっそりと咲いていて

名札がついていなければ今年も通り過ぎたことでしょう。

なんとも優しい佇まいです。

今は蕾でこれから咲くウツギは

マルバウツギ

アジサイ科ウツギ属

ウツギと言ったらこの花。別名卯の花

アジサイ科ウツギ属

花盛りまであと一週間というところでしょうか。

空木ではないけれど近所で最近見かけた花は他にも。

ハナイカダ

ハナイカダは雌雄別株でこの花は雌花。

蜜が美味しいのかハチやアブやアリなどが訪れていました。

直径5㎜ほどの赤ちゃんカタツムリがいたのでパチリ☆

マスク越しにも分かる個性的な香り。

カラタネオガタマが咲き出していました。

離れればバナナ風、近づくとアセトンのような揮発性の香り、かな?

香りの表現は難しいです。

例年より開花の早い木が多くその花を必要とする昆虫たちは大丈夫なのか。

花が満開な割には訪れる虫が少ないように感じられて不安になります。

少し前になりますが、いつもの散策道で妙な植物に出会いました。

4月9日。直径18mmほど、ずんぐりした褐色のアスパラガスのよう。

一週間後の4月16日。本数がかなり増えていました。

これはおそらく4月9日に出会ったもの

ベージュ色のくしゃくしゃしたものが花で葉緑素をもたない寄生植物だろう

と思い帰宅して調べると、名前はヤセウツボ。

マメ科、キク科、セリ科植物に寄生する要注意外来生物植物でした。

確かに周りを見るとマメ科のアカツメクサらしき葉があります。

掘り返せば寄生の様子がよくわかるのでしょうが写真を撮るだけにとどめました。

ヤセウツボのアスパラガスのような姿を見たとき頭に浮かんだのは

数年前の4月初旬、南房総の浜辺でみかけたこのハマウツボ。

とても似ています。ハマウツボはカワラヨモギなどに寄生する在来種。

花は赤紫色でヤセウツボより華やかです。

ヤセウツボに出会った日はエゴノキで頑張るお母さんを目撃しました。

エゴノキの葉の根元に大きな切れ込みをいれてしんなりさせたあと

葉先を抱え込んでいたのは体長7mmのエゴツルクビオトシブミ

ゆっくり全身の力をこめて少しずつ葉を折り込もうとしています。

この時は時間がなくこの過程までしか観察できませんでした。

ここから先、もう少し葉を巻き進んだところで産卵するそうです。

近くには完成した揺りかごがいくつもありました。

このゆりかごは樹上に残るタイプ。産み付けられた卵はこの中で孵化し

食べ成虫になる。。新成虫が出現するところを見てみたいものです。

たくましく生きる動植物に元気をもらえます。

制作していて気がつくと夕方、という規則正しい家籠り生活。

緊急事態宣言が解除されれば健康なようで運動不足な生活は終わりお教室も始まります。

せっかくの春分、近所の森へ行くと

コナラやクヌギ、ミズキなどが芽吹いていました。

ああ、早春の蝶と蛾に会いに森奥へ行きたい!

一瞬射した光に若葉が萌黄色にきらめき

満開のキブシに新葉が出ていて

舞妓さんの花かんざしのよう

早くも新葉を出していたムラサキシキブを見上げると丸いシルエットが。

驚いて枝を引き寄せると

なんとイチモンジカメノコハムシ!無事越冬おめでとう☆

今年の出現は早い。

カタクリに

イカリソウ

スミレたちもたくさん!

早春の使者ビロードツリアブも飛び交って、少し見ないうちに森はにぎやか。

今日の雨でまた多くの生き物たちが目覚めるかも。春は楽しい♪

青空に誘われて散歩にでると

華やか~♪イイギリの実がまだ残っていました。

見上げていたら

ヒヨドリが舞い降りてきてひとつパクっ!

しばらく待ちましたが他の鳥は来ませんでした。

どんな味がするのでしょう?

センダンの実もたくさん残っていますがなかなか鳥はやってきません。

以前ヒヨドリが群れでついばみに来ていたのですが時間帯なのかな?

小鳥のさえずりで騒がしいほどの場所をよく見ると

鈴なりのネズミモチに入れ代わり立ち代わり

やっぱりヒヨドリ

ムクドリもいました。

他にメジロの声が聞こえるのにどうしても姿が見えず。

近くで緑色の光り輝く球体が見えました。

下には食べ散らかした実の破片が。キカラスウリのようです。

ピンポン玉より大きくテニスボールよりは小さい。

食べ物が乏しくなったいま小鳥たちには貴重なごちそうですね。

足元でガサガサしていたのはシロハラ

近所ではまだガビチョウの声は聞いたことがありません。

皆日々生き抜くことに必死です。

免疫を上げ密を避け平常心を保ち生きるための活動を慎重にする。

人間にできることも野生動物と変わりないですね。