大きな地震が起こる度に、木造住宅の耐震性について色んな話が聞こえてきます。

こういう時こそ、ブログをまとめなければ!と久々に頑張って書いてます^^;;

まずは、木造(木造軸組工法)の耐震性の確認法について計算方法は3種類あります。

・壁量計算(略算方式)

・許容応力度計算(構造計算)

・限界耐力計算(構造計算)

他に、既存木造住宅の耐震診断の調査方法は3種類あります。

・誰でもできるわが家の耐震診断(問診方式)

・一般診断法(略算方式 方法1、方法2)

・精密診断法(構造計算 方法1、方法2)

2階建て程度の木造住宅においては、

新築でも改修でも、耐震性の確認方法としては「壁量計算」で確認するのが一般的かと思います。

ただ、ここで問題になるのが、伝統工法の古民家の扱い。

古民家と呼ばれるような伝統工法の住宅と、

中古住宅として扱われる程度の木造軸組工法(ここでは在来工法と呼ぶことにします)の違いは何かというと、

いわゆる木組み・継手・仕口だけを殊更取り上げての大工技術の違いをいうのではなく、

耐震性を考える場合の根本的な違いは基礎と壁です。

基礎については、石場建てかどうかの違い

♦伝統工法は「玉石・布石基礎」

♦在来工法は「コンクリート基礎」

壁については、斜材である筋交の有無の違い(面材についてはここでは敢えて触れません)

♦伝統工法は貫工法で「筋交無し」

♦在来工法は「筋交有り」

ただ大正昭和初期くらいの古民家の場合は、基礎はコンクリートで、壁は貫工法の土壁という古民家もあります。

伝統工法から在来工法へ移行していく過渡期だったと思われます。

実は、栖風采プランニングのHPのブログは古民家再生に関する記事が多いため

(さいふうさいブログとほぼ同じ記事をHPのブログにも掲載しています)

「古民家 基礎がない」或いは「古民家 基礎」という検索キーワードで、殆ど毎日ブログに訪問者があります

昨今の流行り、と言いますか、

空き家対策 や リノベーション に伴って、それが古民家だった時に、

あれ?!(コンクリート等の連続した)基礎が無い~~!

ってなるのでしょうね。多分(笑)

恐らくそこで「古民家 基礎 ない」等で検索して私のブログ(特に↓の記事)に辿りついているのだと思われます

ちなみに、「古民家 基礎が無い」と言われるような基礎は、石場建てと呼びます。

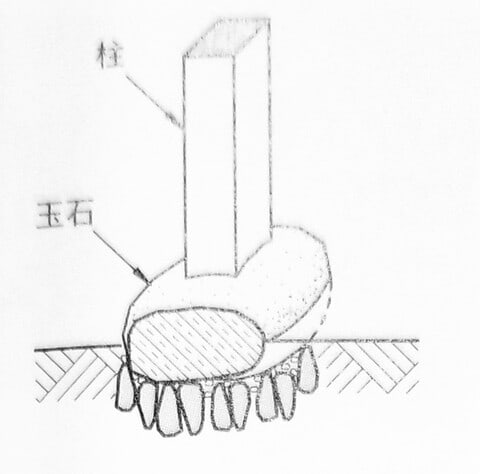

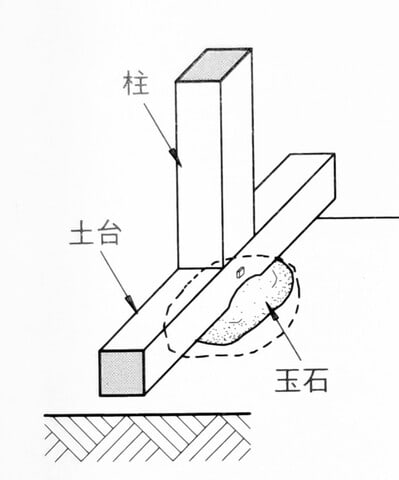

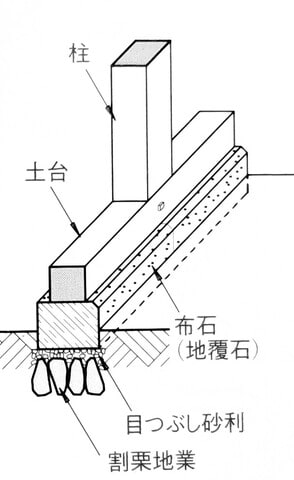

礎石(玉石)の上に直接柱を建てたり、玉石や布石の上に土台を敷く(置く)やり方です。

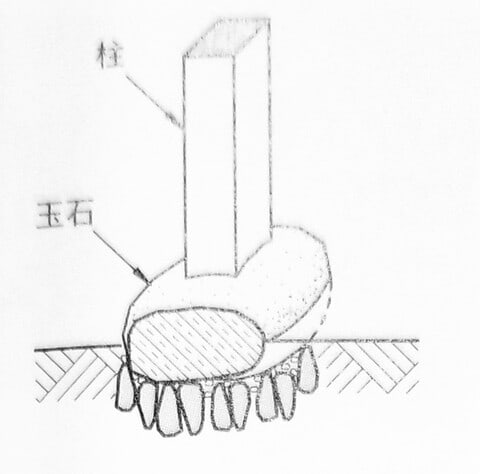

玉石基礎(石場建て) 柱建ての場合

(図は『伝統木造建築事典』より)

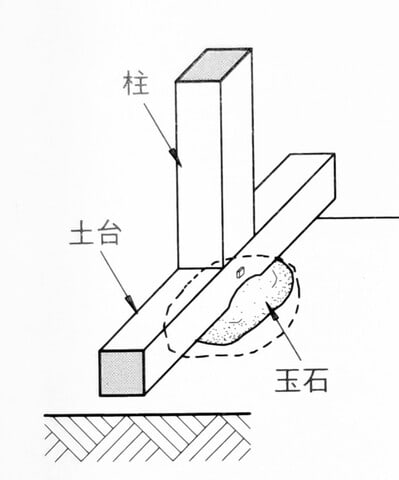

玉石基礎(石場建て) 土台敷きの場合

(図は『伝統木造建築事典』より)

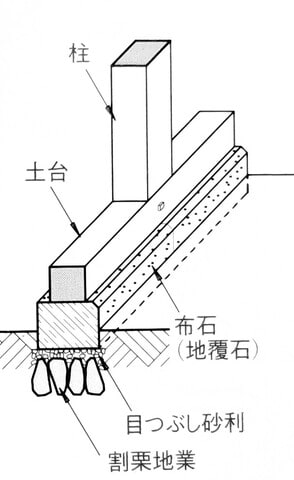

布石基礎(石場建て)

(図は『伝統木造建築事典』より)

今のようにコンクリートが住宅の基礎に一般的に使われるようになったのはいつからか

地域性もあってはっきり分かりませんが

私が今まで関ってきた古民家から推測するに大正頃じゃないかと思われます。

なので、

明治期までの古民家は殆どが石場建てといっていいと思います。

コンクリートが使われるようになった大正から昭和、戦前くらいまでの古民家の場合は、

コンクリート基礎になっていたとしても、コンクリートには鉄筋は入っておらずフーチングもなかったりで

単に土台敷きのためのコンクリート(それまでの布石に代わるもの)というものだったと思います。

参考まで

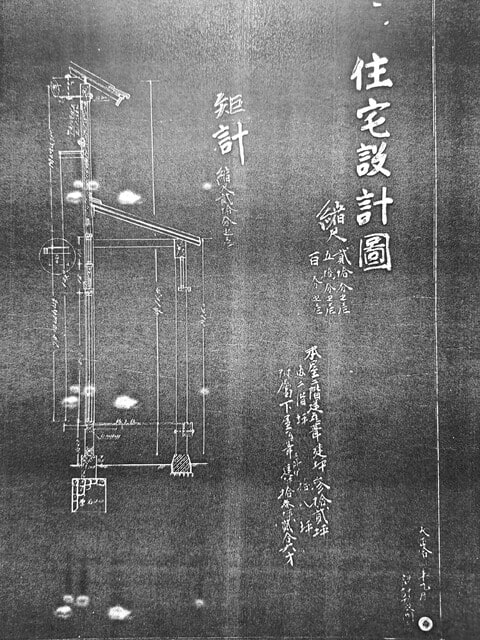

私共が関わった古民家の中に、建設当時の設計図が残されている家がありましたので、一部お見せしたいと思います。

長野市東和田 住宅設計図(大正14年9月)

この矩計図の本屋部分の基礎をみますと、

栗石の上にコンクリート(無筋)の布基礎が描かれています。

一方で下屋は沓石。

この図には描かれてませんが、本屋内部の大黒柱などは石場建てです。

このように、建築基準法が制定される前(建築基準法は昭和25年施行)の古民家は、

玉石基礎の石場建てであったり、玉石基礎とコンクリート製の基礎が混在しているものなどがあり、

これら伝統工法の場合、

耐震性の確認方法として建築基準法に基づいた壁量計算をしようにも

壁量計算では、耐震要素として評価される「耐力壁」はコンクリート基礎と土台と筋交等のある壁が一体で評価されるため、壁量計算自体が不適切。

市町村で実施されている耐震診断の一般診断法(方法1)も壁量計算とは若干違いますが、

「壁」を耐震要素として考えているため、壁に依存していない伝統工法には同じく不適切。

耐震診断の一般診断法(方法2)が辛うじて伝統的構法向けに用意されている計算のようですが、

実はこれも柱が140㎜以上ということで使えません。

伝統工法の古民家を測量したことのある人はお分かりかと思いますが、

一棟の建物の中で柱の太さは一律では無く、大黒柱・中黒柱・小黒柱のような太い柱以外は

案外4寸(120㎜)前後の柱だったりもしますので

柱が140㎜以上と条件が付けられてしまっては耐震診断の一般診断法(方法2)も使えないのです。

この通り、伝統工法(石場建て)に対して耐震性を確認する術が、実は不適切な方法ばかり!

一般の方にとってはそんな実情も知らず

昔から受け継いできた古民家などを自治体で無料でやってもらえる耐震診断をしてもらったところで

壁の少ない伝統工法は耐震性がない という残念な結果を受け、

という残念な結果を受け、

不安になる古民家所有者の方も多いのです。

それでも、永い年月、耐え残って来た古民家を受け継いできた所有者ならば

本当に耐震性がないのか?

と疑問に思う方もいらして、私のところへ相談へ来られる方もいらっしゃいます

そういう方々へは、その耐震性の確認法が不適切、という話から説明を差し上げてる次第です。

ここから本題になりますが、

じゃ、古民家の耐震性の確認、更に耐震改修はどうすればいいの?って事になりますよね。

考え方としては2通り。

① 伝統工法の古民家を、在来工法の考え方で建物全体を壁量計算をして、

玉石基礎→コンクリート製の基礎+土台+耐力壁(接合補強金物も含む)にする耐震改修をするというもの。

壁量計算は建物全体で計算しますので、部分的な改修、表面的なリフォーム、リノベーションにはこの方法は使えません。

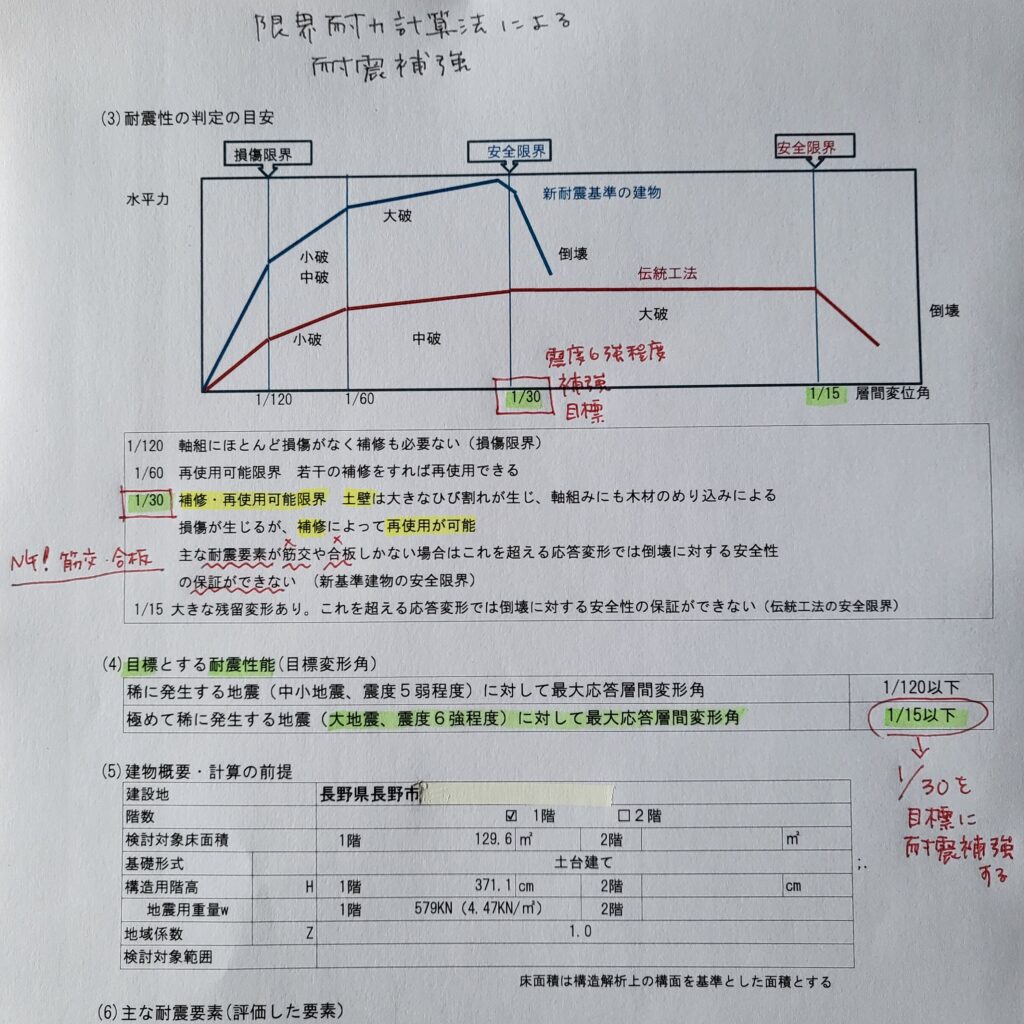

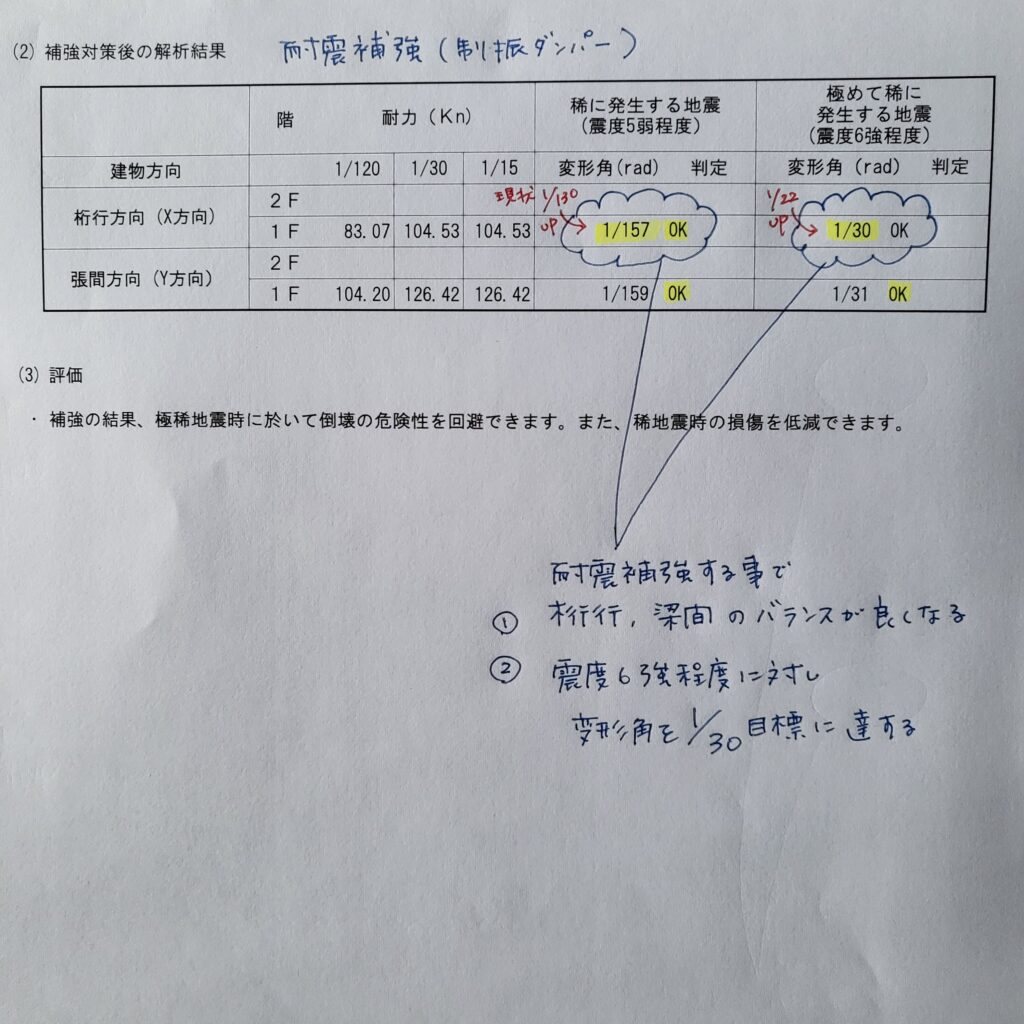

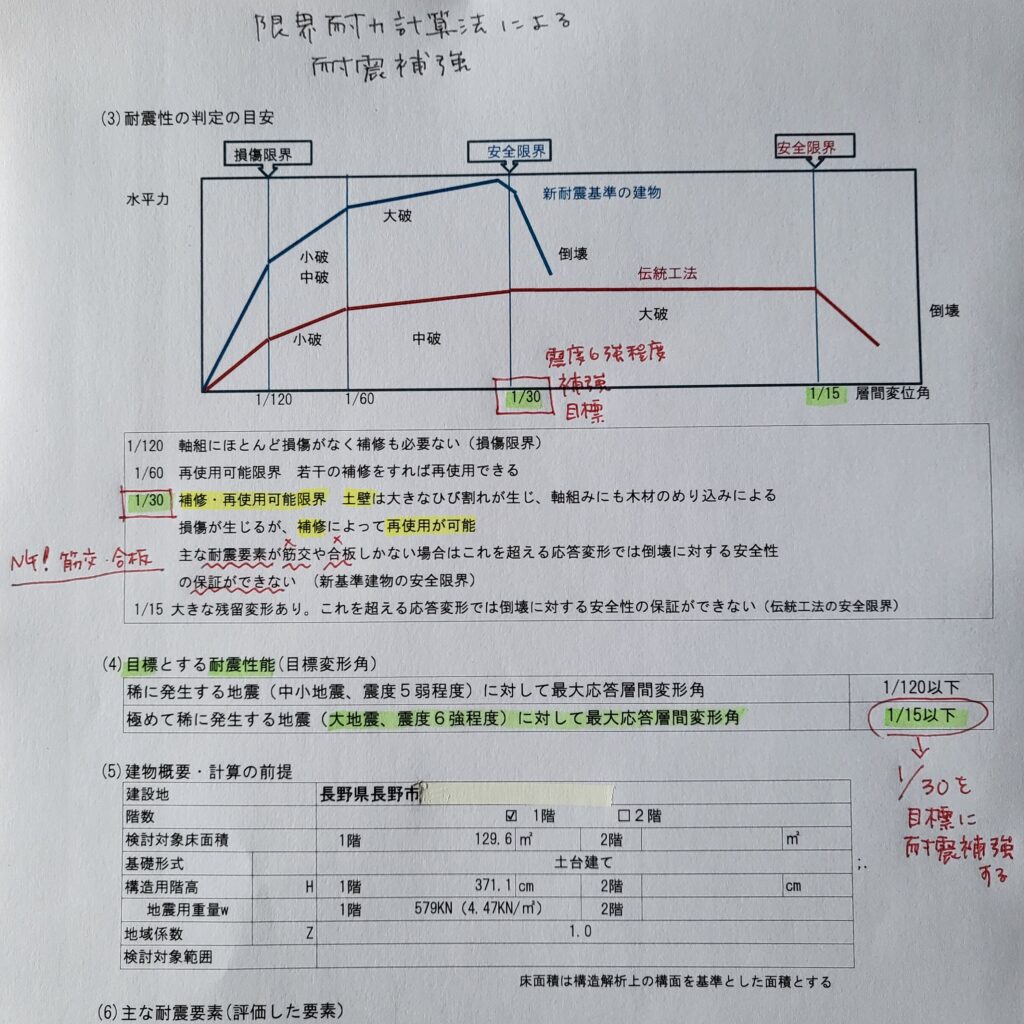

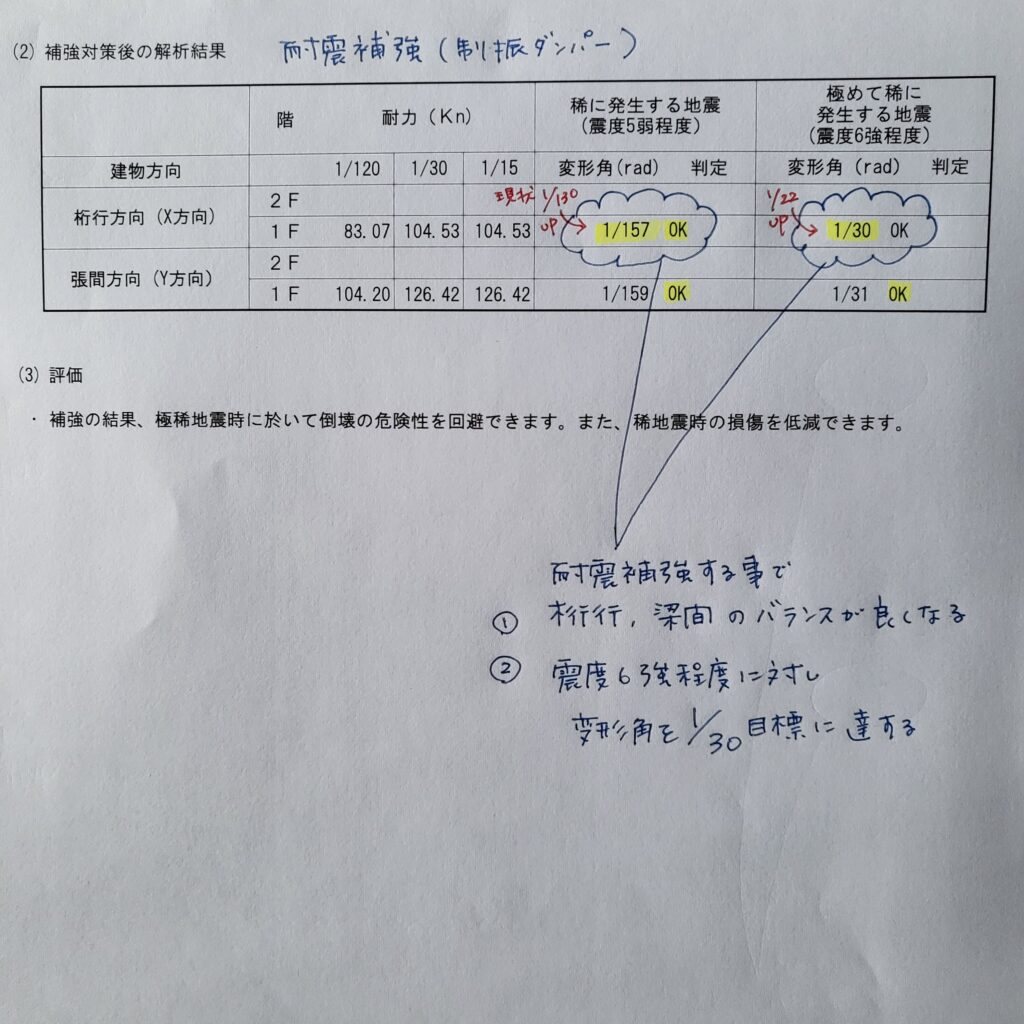

② 伝統工法の古民家を、限界耐力計算法を使って、

耐震要素として評価できる壁の設置や制振金物などを使って耐震改修をするというもの。

こちらは石場建てのまま耐震改修することが可能になり、

コンクリート基礎を作らずとも、壁を増やしたり、耐震用の金物(制振金物など)を使って耐震性をあげることが可能です。

在来工法の手法と大きく違うのは、コンクリート基礎と壁の量に依存せずに建物の耐震性を上げることが出来る点です。

とはいえ、コンクリート基礎が不要ということを言っているのではありません。

耐力壁を作るためのコンクリート基礎が不要なだけであって

地盤や建物の不陸を起こさないための補強用にコンクリートを使った基礎は有効です。

私も数年前までは、伝統工法を在来工法の方法で耐震改修していました。

一番ネックだったのはコンクリート基礎と合わせて耐力壁の新設。

在来工法の考え方として耐震要素として重要なものは「耐力壁」ですからね。

耐力壁はコンクリート基礎に土台を緊結した上で耐力壁を作らないといけないので必ず基礎工事が発生します。

耐力壁の量は、壁量計算をして必要な耐力壁の長さを求め、それをバランスよく配置しないといけないのですが、

そうすると、

それまで広々と建具だけで間仕切られていた古民家特有の間取りを変更して壁を増やしたりしなければならなく

結構な改造を強いられます。

しかしこの方法できちんと耐震改修すれば新築並みの耐震性を得る事が可能ではあります。

ただ、伝統民家をコンクリート基礎でやり直すというのは、本来の伝統工法とは異質なものにしてしまうため、

伝統を受け継ぐ、残す、という観点で不自然さが拭えず、これでいいのだろうか、、、と

自問自答を繰り返しておりました。

阪神淡路大震災が起こった1995年(平成7年)から5年後の2000年(平成12年)に建築基準法の大改正が行われたのですが、

この2000年の法改正により、最初に書いたように、耐震性の確認法として

壁量計算のみならず、許容応力度計算、限界耐力計算などが適応されることになりました。

そのような中で2009年頃だったでしょうか。

栖風采の仕事がほぼ古民家の再生改修関係ばかりになってきたところで

限界耐力計算による伝統工法の耐震設計法の書籍に出会い

以来、ずっと限界耐力計算による耐震補強設計を取り入れたいと思っておりましたが

自力での計算も難しくなかなかその一歩が踏み出せずにおりました。

このように私自身の課題として、

限界耐力計算法による古民家再生設計をやりたいと十数年前から考えていたところ、

4年程前に念願のスタッフが入所したのをきっかけに

人手が増えたことと、その時設計していた古民家再生計画のお施主さんから耐震設計についてご理解を頂き

初めて限界耐力計算法を取り入れた古民家再生にこぎつけたところです。

(とはいえ計算そのものは外注です^^;;)

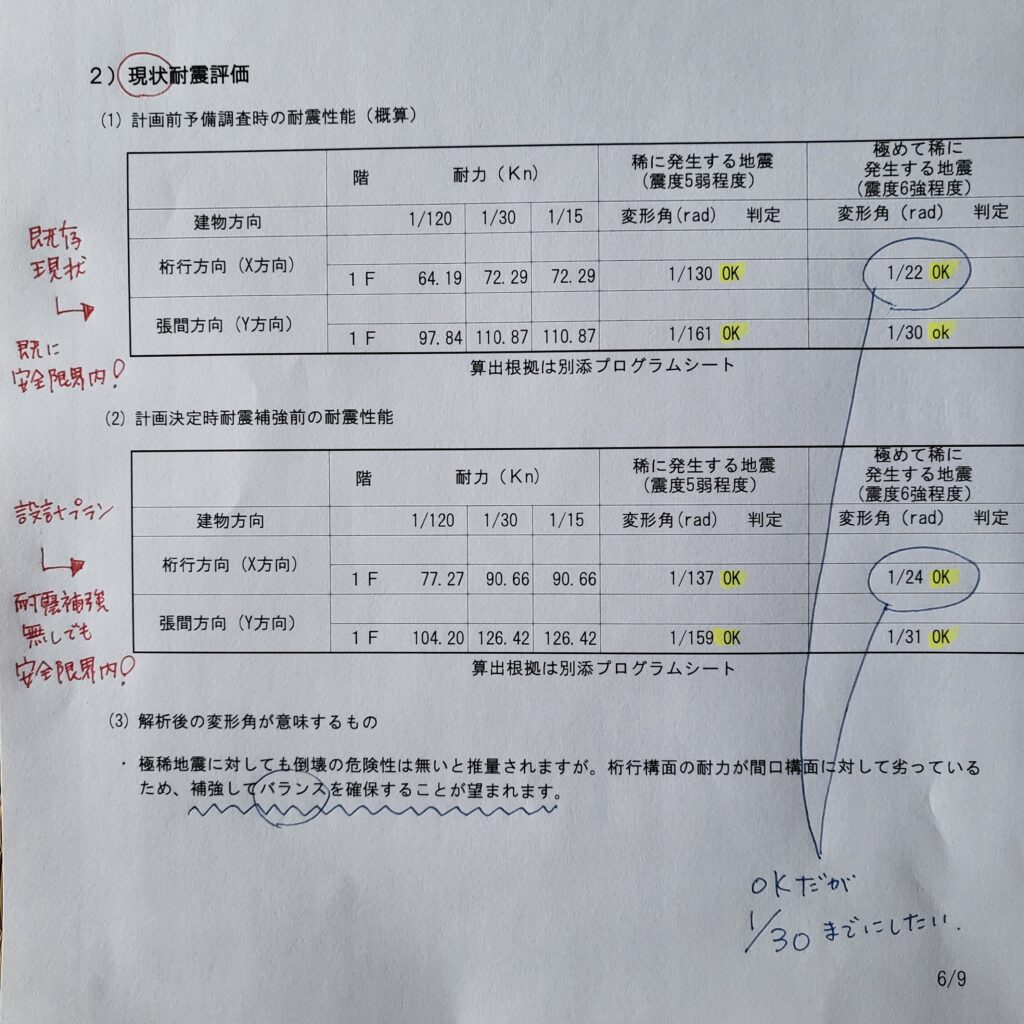

【限界耐力計算で耐震改修した事例】(現在進行形)

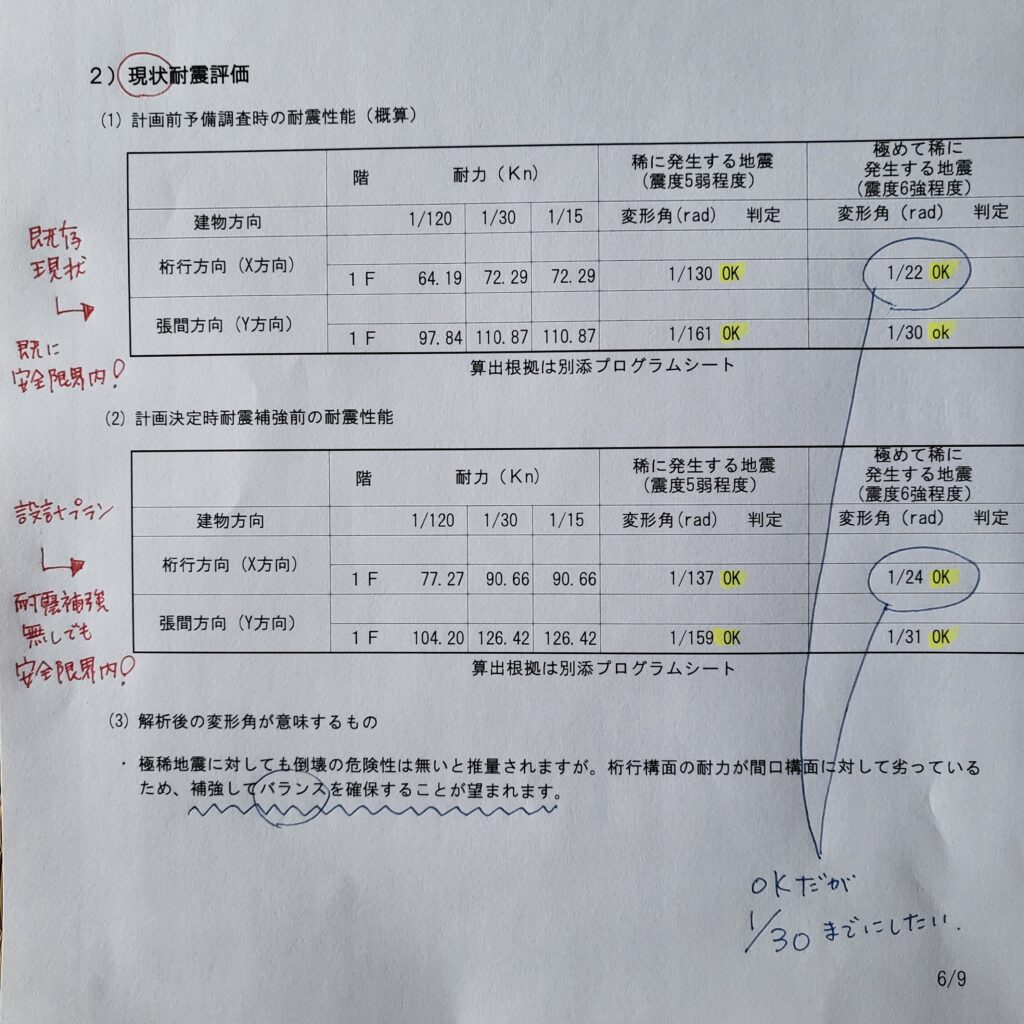

画像☟は今やってる古民家再生現場(1900年に建てられたとされる農家型茅葺屋根の伝統家屋)の限界耐力計算、一部抜粋になります。

まずは既存現状の間取りで計算すると、限界耐力計算上だと、現状のままで耐震性能が安全限界内

というような数字が出てしまってます。

どうでしょう!

すごい。

いわゆる現行法において耐震性の評価として壁量の少ない古民家は

耐震性が無い無いと言われ続けておりましたが

きちんと建てられている古民家は(小屋とか粗造なものを除く)、経験的といいますか、直感的に、

ぺしゃんこに潰れるようなものではなさそうだと感じていたものでしたけれども、

こうして計算されてみると(計算上に過ぎないけれど)

伝統工法では安全限界内 だということが数字的に分かって何だか嬉しい

だということが数字的に分かって何だか嬉しい

これが一般的な耐震診断をすると、古民家はNG とされるんですから、たまったものじゃない

とされるんですから、たまったものじゃない

ただ、これはあくまで計算上に過ぎず

古ければ古いほど、劣化があったり、

下手な改造がなされていればかえって悪影響を及ぼしていたりしますので

そこは計算に頼らず、古民家の劣化状況や構造的に建物を見れる目を養う必要があります。

(ちなみに夫は昨年、木材劣化診断士を取得しました )

)

こうして限界耐力計算してみれば、なーんだ、とつい言いたくなりますが

私には今、自力で限界耐力計算する能力がないので

60歳までに限界耐力計算を身につけたいなと密かに思ってたりします

その前に、今、建築学科に行ってる息子に構造系へ進むようにそーっと仕向けているのですが、どうなるやら

ということで

古民家の耐震改修については、大きく2つの考え方があることを書きました。

が

方法については個々の事例毎に詳細に考えるべきことで、

一律の指針で進めることではないと思っています。

今回の能登半島地震をうけ、

ニュースや専門家の間では、様々な論議が繰り広げられていますが

大地震は発生する度に事象が違い、その都度、新たな耐震的な課題が浮上し論争、議論がなされます。

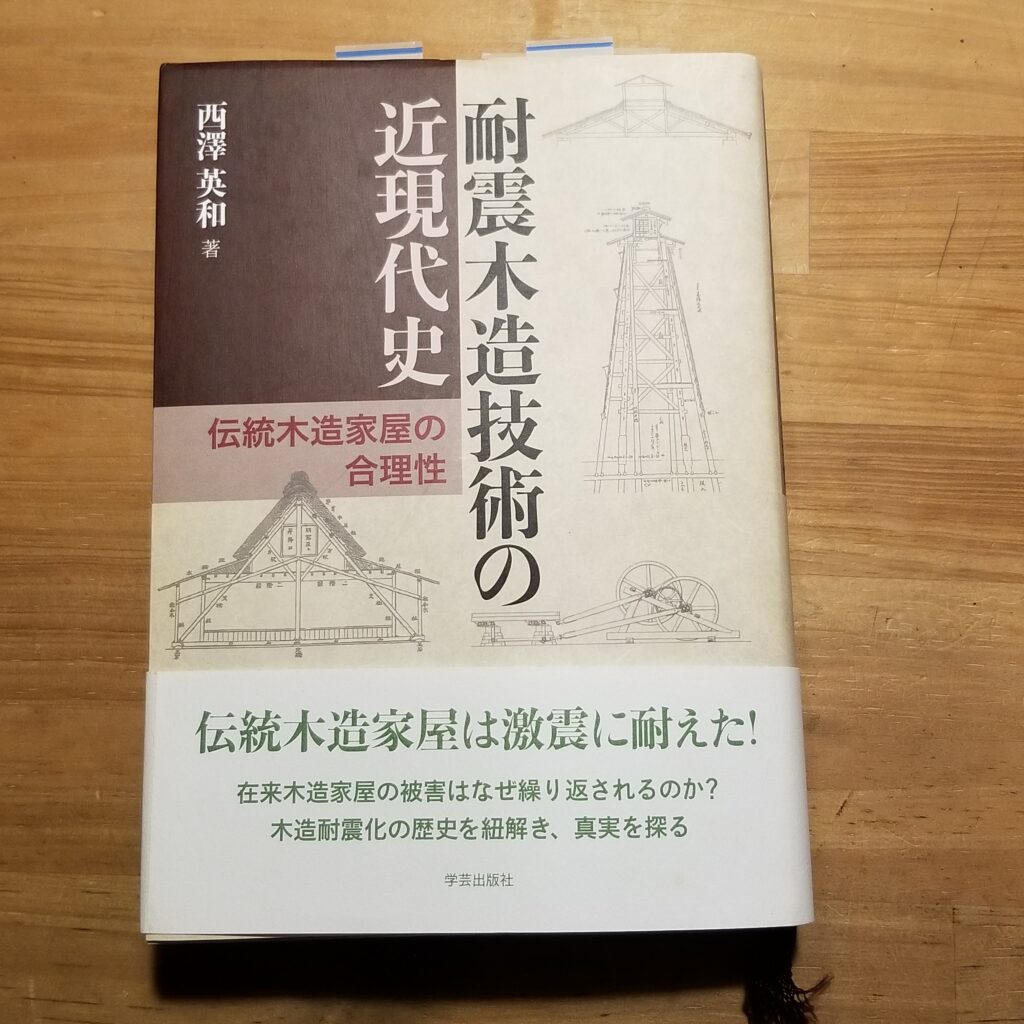

いつの時代も木造の耐震については同じような論争を繰り返していたことが

こちらの本を読むとよく分かります。

再度読み返してみたのですが、かなり面白い。

これを機にじっくり読みたいと思っています

にほんブログ村

開催期間 令和7年3月2日~22日(土)まで

開催期間 令和7年3月2日~22日(土)まで 開催期間中 毎日夜21時までお雛様ライトアップ

開催期間中 毎日夜21時までお雛様ライトアップ 海野宿ひな祭り専用ページ

海野宿ひな祭り専用ページ

)

)

で、、、建物公開のためのお掃除や街道に面しているガラス戸10枚のガラス磨きが出来ない

で、、、建物公開のためのお掃除や街道に面しているガラス戸10枚のガラス磨きが出来ない

となります。

となります。

という苛立ちがあります。

という苛立ちがあります。

と決めておりました

と決めておりました

・・・

・・・

をして基礎工事、土台交換、柱根継ぎをするという工程をとるところですが

をして基礎工事、土台交換、柱根継ぎをするという工程をとるところですが

)

)

)

)

も出ていないので

も出ていないので

を実行しておりました(笑)

を実行しておりました(笑)