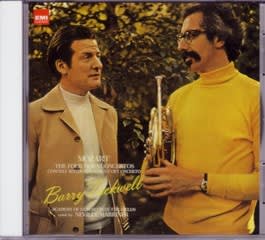

モーツァルトのホルン協奏曲の素晴らしいアルバムに出会いました。

<演奏>

バリー・タックウェル(ホルン)

マリナー指揮 アカデミー室内管弦楽団

1971年の録音で既に定評のあるアルバムですから、何をいまさらと言われる方もいらっしゃると思いますが、たまたまCDショップで見つけて何気なく買いました。

正直なところ、あまり期待せずに買ったといったほうが正しいのですが、第1番の冒頭からもう参ってしまいました。

モーツァルトに限らず、こんなに素敵な始まりはそうそうお目にかかることはできません。

タックウェルのホルンももちろん素晴らしいのですが、何よりマリナーの伴奏が本当に見事です。

あまり使いたくない表現ですが、まさに神業です。

これしか考えられないと思われる自然なテンポ、美しく透明なハーモニー、清潔なリズムとフレージング、それに控えめに加えられたチェンバロ(原曲にはあるのかしら?)等、もう天国的な美しさです。

本当は仕事をしながら聴こうと思ってかけたのですが、姿勢を正して(堅苦しい意味ではありません)一気に最後まで聴いてしまいました。

モーツァルトの協奏曲といえば、むかし吉田秀和さんがアイザック・スターンがソロをつとめるバイオリン協奏曲で、セル&クリーブランド管弦楽団の伴奏の見事さを褒めていたことがありましたが、今回のマリナーの伴奏も勝るとも劣らない見事なものです。

そういえば、マリナーはブレンデルと組んでモーツァルトのピアノ協奏曲で名演を聴かせてくれていましたよね。

でも、ピアノ協奏曲のときよりも、今回のホルン協奏曲のほうが印象が鮮烈です。

伴奏ばかりコメントしてしまいましたが、主役のタックウェルももちろん見事な演奏です。

こちらは、きれいなというよりもしっかり主張のあるホルンで、豊かな表情が印象に残りました。

第2番以降の曲も、いずれもため息がでるくらい美しい演奏です。

特に第3番はもともと大好きな曲で、第21番のピアノ協奏曲(あの美しい第2楽章が有名なハ長調の曲です)の第1楽章で同じフレーズがでてきますが、この主題の処理も本当に見事。

また、このアルバムには、珍しい未完のホルン協奏曲ホ長調K494a、変ホ長調のロンドK371も納められており、いずれも良い曲です。

いままでは、デニス・ブレイン&カラヤン盤、アラン・シビルの2つの演奏(クレンペラー、ケンペ)、バウマン&アーノンクール盤をとくに愛聴してきましたが、今回のタックウェル&マリナー盤が一夜にして特等席に座ることになってしまいそうです。

それにしても、ブレイン、シビル、タックウェルと、どうしてイギリス人のホルンに惹かれるんだろう?私の好みなのかなあ。

でも、昨年チェコ生まれのバボラクの本当に自由闊達な演奏を聴き、これからはこの人の時代だなと感じたので、また印象も変わっていくでしょう。

<演奏>

バリー・タックウェル(ホルン)

マリナー指揮 アカデミー室内管弦楽団

1971年の録音で既に定評のあるアルバムですから、何をいまさらと言われる方もいらっしゃると思いますが、たまたまCDショップで見つけて何気なく買いました。

正直なところ、あまり期待せずに買ったといったほうが正しいのですが、第1番の冒頭からもう参ってしまいました。

モーツァルトに限らず、こんなに素敵な始まりはそうそうお目にかかることはできません。

タックウェルのホルンももちろん素晴らしいのですが、何よりマリナーの伴奏が本当に見事です。

あまり使いたくない表現ですが、まさに神業です。

これしか考えられないと思われる自然なテンポ、美しく透明なハーモニー、清潔なリズムとフレージング、それに控えめに加えられたチェンバロ(原曲にはあるのかしら?)等、もう天国的な美しさです。

本当は仕事をしながら聴こうと思ってかけたのですが、姿勢を正して(堅苦しい意味ではありません)一気に最後まで聴いてしまいました。

モーツァルトの協奏曲といえば、むかし吉田秀和さんがアイザック・スターンがソロをつとめるバイオリン協奏曲で、セル&クリーブランド管弦楽団の伴奏の見事さを褒めていたことがありましたが、今回のマリナーの伴奏も勝るとも劣らない見事なものです。

そういえば、マリナーはブレンデルと組んでモーツァルトのピアノ協奏曲で名演を聴かせてくれていましたよね。

でも、ピアノ協奏曲のときよりも、今回のホルン協奏曲のほうが印象が鮮烈です。

伴奏ばかりコメントしてしまいましたが、主役のタックウェルももちろん見事な演奏です。

こちらは、きれいなというよりもしっかり主張のあるホルンで、豊かな表情が印象に残りました。

第2番以降の曲も、いずれもため息がでるくらい美しい演奏です。

特に第3番はもともと大好きな曲で、第21番のピアノ協奏曲(あの美しい第2楽章が有名なハ長調の曲です)の第1楽章で同じフレーズがでてきますが、この主題の処理も本当に見事。

また、このアルバムには、珍しい未完のホルン協奏曲ホ長調K494a、変ホ長調のロンドK371も納められており、いずれも良い曲です。

いままでは、デニス・ブレイン&カラヤン盤、アラン・シビルの2つの演奏(クレンペラー、ケンペ)、バウマン&アーノンクール盤をとくに愛聴してきましたが、今回のタックウェル&マリナー盤が一夜にして特等席に座ることになってしまいそうです。

それにしても、ブレイン、シビル、タックウェルと、どうしてイギリス人のホルンに惹かれるんだろう?私の好みなのかなあ。

でも、昨年チェコ生まれのバボラクの本当に自由闊達な演奏を聴き、これからはこの人の時代だなと感じたので、また印象も変わっていくでしょう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます