読者の皆さんは多摩川の「タマちゃん」が話題になったことをご記憶されていますよね。

つい5~6年前と思っていませんか?

実は「タマちゃん」騒動は10年前になります。

アゴヒゲアザラシが多摩川の丸子橋付近に現れ、新聞やテレビで紹介されて大変な話題となったのは2002年(平成14年)の今日8月7日の事です。

そこで今日は、10年振りにこの話題を振り返りたいと思います。

このアザラシは2002年(平成14年)8月7日から8月17日まで多摩川の丸子橋付近に現れ、「タマちゃん」と命名されて新聞やニュース等で連日取り上げられて話題となりました。

多摩川には11日ほど出没していましたが、突然現れなくなり、代わって、横浜市港北区の鶴見川の大綱橋付近や同市西区の帷子(かたびら)川の横浜駅近くなどで目撃されるようになりました。

鶴見川や帷子川は典型的な都市河川として水質が心配されましたが、その心配をよそにタマちゃんは連日出没し、横浜市から特別住民票を与えられ、登録氏名、西玉夫(にしたまお)で西区民となりました。

当時、専門家は、これらの川はいずれも海水と真水が混じり合った汽水域を持ち、タマちゃんのエサとなるエビや魚が豊富であるため、遡上出没したのではないかと、解説していました。

・多摩川を泳ぐ「タマちゃん」です。

更に、2003年以降、タマちゃんと見られるアゴヒゲアザラシが埼玉県朝霞市の荒川に出没し、翌2004年前半まで見かけられるようになり、ブームが継続しましたが、同年4月以降は姿を消し、同年7月にはタマちゃんは海に還ったという報道もありましたがその行方は定かではありません。

あの「タマちゃん」騒動から今日で10年となります。

昔から“10年ひと昔”と言いますが、改めて歳月の流れの速さを実感したところです。

熱戦が繰り広げられているロンドンオリンピックも10日目を迎えました。

昨日はメダルが期待されていた女子マラソンが行われましたが、日本の3選手は木崎の16位が最高で、尾崎は19位、重友に至っては79位と実力を発揮できず、惨敗に終わりました。

このマラソンの距離である「42.195㎞」の由来となったのが第4回ロンドンオリンピック大会であることをご存知でしょうか?

今日はこの「42.195㎞」の由来についてご紹介します。

先ず、マラソンの呼称は、ギリシャの地名「マラトン(Marathon)」を英語読みにしたものです。

そしてマラソンの由来は、起源前490年ギリシャ軍の兵士が戦場のマラトンからアテネまでの約40㎞を走り、勝利を報告した後に絶命したと言う故事に基ずいています。

このことについては多くの方がご存知だと思います。

この事が由来となり、ギリシャで行われた第1回アテネオリンピック大会では、マラソンで走る距離が古戦場からアテネの競技場までの36.750㎞でした。

その後、第2回から7回までは40㎞前後とまちまちでしたが、1908年に行われた第4回ロンドン大会の距離(26マイル385ヤード)を1921年に正式距離とすることを決定し、1924年の第8回パリ大会から正式に採用されました。

この距離となったのは、イギリスの女王の要望からと云われています。

即ち、1908年のロンドンオリンピック大会のマラソンの距離は、当初、ウィンザー宮殿からシェファードブッシュ競技場までの26マイルの予定でしたが、イギリスの女王アレキサンドラが、「どうしてもスタートを見たい」ということでスタート地点を宮殿の前の庭に、そしてゴール地点を競技場のロイヤルボックス前に設定しました。

この為、距離が385ヤード長い26マイル385ヤードとなり、この距離のメートル表示が42.195㎞になるものです。

なお、この大会で最初に競技場に到達したイタリアの選手ドランドはゴール地点を勘違いして直前(彼がゴールと思った場所)で倒れ、役員の助力でゴールしたため、のちに失格となってしまったと云われています。

このアクシデントは「ドラントの悲劇」と呼ばれています。

42.195㎞と云う端数が付いているマラソンの距離、その由来は女王の我儘からだったようです。

流石、イギリスの女王です。影響力がありますね。

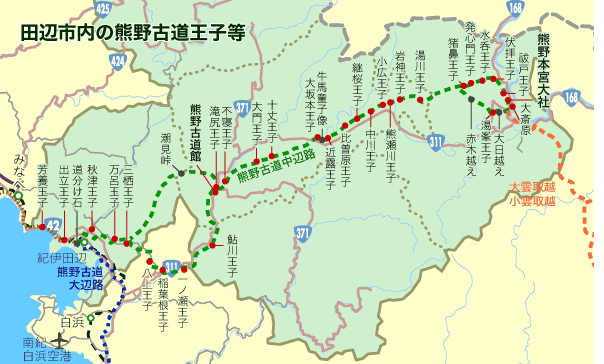

今回の歴史探訪“熊野古道を歩く”は、集合場所であるJR紀勢線紀伊田辺駅をスタートし、最初の王子である秋津王子から稲葉根王子までの約15㎞のコースを歩いてきました。

今日はこのシリーズの最終回として、昨日ご紹介した「大賀ハス田」の隣りに鎮座している田中神社と「稲葉根王子」をご紹介します。

「田中神社」

田中神社は、熊野古道中辺路(なかへち)の八上(やがみ)王子(現八上神社)と稲葉根王子(いなばねおうじ)の中程に鎮座しています。

この辺りは田畑が広がっている地区であり、正に、名前通り、田の中にある神社です。

田中神社は、昔、ここから6kmほど上流にある岡川八幡神社の上手の倉山という山から、大雨のときに森全体ごと流れ着いたとの伝説があるそうです。

社叢(しゃそう:神社の森)は全体を藤で覆われており、この藤は、南方熊楠(みなかたくまぐす)の命名により「オカフジ」と呼ばれてます。

・鳥居に巻きついている木もフジです。

「稲葉根王子」

稲葉根王子は、熊野九十九王子の中でも社格の高い准五体王子で、天仁2年(1109年)の「中右記」にもその名が見え、社歴も古く、格別に崇敬されていました。

この王子の神は熊野本地曼陀羅に稲を背負う翁の姿で描かれ、別名稲荷王子と呼ばれ、稲荷信仰に深い関係を持っているそうです。

江戸時代は一村の産土神(うぶすながみ)として尊崇を受けていましたが、大正15年(1916年)に今の岩田神社へ合祀され、 現在は旧地に分霊を遷し、稲葉根王子として再興しています。

境内にはかつて、高さ50m、幹周り15mの大きなクスノキがあって、その根元には洞があり、そのなかで寝泊まりする者もいたといいます。

今ではこの楠の木はありませんが、ここから熊野三山を詣でて、またここへ戻って来るまで7日間かかったので、「七日詣りの楠」と呼ばれたそうです。

稲葉根王子社のすぐそばを流れる富田川(岩田川)は昔の旅人が聖水と崇めた川であり、聖水で身を清める「水垢離」が盛んに行われたそうです。

旅人は、この王子で馬を捨て、川で水垢離を取りつつ対岸の一ノ瀬王子へ渡ったといわれています。

その富田川が今年南紀地方を襲った豪雨のため、土砂で川底が高くなったことから復旧作業の最中であり、昔の水垢離の面影は全く見られませんでした。

・復旧作業が行われている富田川です。

八上(やがみ)王子から稲葉根王子まで3㎞弱の距離がありますが、その途中に鎮座する田中神社の隣に大賀ハス田」と「瓢箪畑」がありました。

「大賀ハス」は二千年振りに花を蘇らせたとして話題になったのでご存知の方もいると思いますが、今日はその「大賀ハス田」と「ひょうたん畑」をご紹介します。

「大賀ハス田」

ここに掲げられている説明板には次のように書かれていました。

『昭和26年(1951年)千葉県検見川の泥炭層地下7mの所から、大賀一郎博士の手によって、三粒の種子を発見した。

その種子が発芽し、二千年ぶりに生命を蘇らせ花を咲かせた。(科学的にも考古学的にも判定されている。)

このハスが、「大賀ハス」と名付けられ、千葉県の天然記念物となっている。

全国各地に分根され、当ハス田でも7月から8月にかけて、うす紅色の花が咲き乱れる』と説明されています。

上記の説明の通り大賀ハス(おおがハス)は、1951年(昭和26年)、千葉市検見川(現・千葉市花見川区朝日ケ丘町)にある東京大学検見川厚生農場(現・東京大学検見川総合運動場)の落合遺跡で発掘された、今から2000年以上前の古代のハスの実から発芽・開花したハス(古代ハス)のことです。

このハスの根は日本各地は元より世界各国へ根分けされ、友好親善と平和のシンボルとしてその一端を担っていますが、その一つが和歌山県の上富田町に育っているものです。

・ハスの開花時期は既に過ぎており、ポツリポツリと咲いている程度でしたが、それでも数人の見物者が訪れていました。

・二千年以上前の種から美しい花が蘇った「大賀ハス」です。

「ひょうたん畑」

大賀ハス田のある上富田町は「ひょうたん」が特産品のようであり、深見橋のたもとには瓢箪のモニュメントがあるそうです。

その関係でしょうか、上富田町の岡老人クラブの人たちがヒョウタンを栽培していました。

ここには珍しいヒョウタンや大小様々な瓢箪が棚からぶら下がっていました。

・瓢箪は収穫してから容器や飾りにするまでにはたいへんな手間がかかりますが、出来上がると芸術品として珍重されるようです。

ここのひょうたん畑では100cmを超えるものも珍しくないそうです。

また瓢箪の栽培は連作ができないので、来年から数年は見られないと云うことです。

「三栖(みす)王子」を後にして、私たちは約2㎞先にある「八上(やがみ)王子」を目指して小高い丘を下りました。

丘を横切っている道路は通行止めになっていましたが、これは、今年和歌山を襲った豪雨によって地滑りが起こり、道路に段差ができたもので、未だに補修工事ができていないことによるものです。

・道路の中央分離線の先が地滑りで段差が生じており、全面通行止めとなっていました。

通行止めとなっている為、う回路の案内がありましたが、私たちは標識を読み違え、道路を横切って整備されていない山道を進みました。

読み違えたまま山道を行くと梅林沿いの道路に出て、更に進むと案内にあった道路に出てきました。

道に迷いながらも目的地の八上王子に到着しましたが、案内に記載されている距離、約2㎞の倍ほど歩いたように思います。

「八上神社(八上王子跡)」

八上神社は、古くは八上王子と呼ばれる熊野九十九王子のひとつで、天仁2年(1109)に熊野を詣でた藤原宗忠(むねただ)の日記『中右記(ちゅうゆう)』には「田辺の王子に奉幣後、萩生山口で昼食をとり、山を越えて新王子社に奉幣した」と記されており、この新王子社が八上王子で、天仁2年(1109)ころに設けられた王子であると伝えられています。

八上王子は西行法師(1118~1190)が歌を詠んだことでも知られ、西行の生涯を描いた『西行物語絵巻』にも、西行が八上王子の社殿の瑞垣に歌を書き付ける場面が描かれているそうです。

境内には、西行法師の歌の石碑が建てられています

八上神社の本殿です。

「待ち来つる八上の桜咲きにけり あらくおろすな みすの山風」 (西行法師)

(意訳):八上王子の辺りの桜の花に出会えるのを期待して来たが、ちょうど咲いていてくれていたよ。三栖山の風よ、強く吹いて花を散らさないでおくれ。

現在の八上神社には西行が詠った桜は残っていませんが、境内には西行のこの歌の碑が2基建てられています。

・境内にに建てられている西行法師の歌の石碑です。

熊野古道を歩くシリーズの3回目は「三栖(みす)王子」をご紹介します。

「三栖(みす)王子」跡は「万呂(まろ)王子」から2㎞ほど先、小高い丘の梅林の中に石碑が立っています。

熊野御幸記には「ミス王子」とありますが、すぐ下を流れる谷川に王子社が映って見えることから、江戸時代には影見王子と呼ばれていたようです。

後に熊野街道中辺路は潮見峠越えがメインルートとなってこの王子社は廃れ、現在は、珠簾(みす)神社に合祀されています。

・三栖王子跡の石碑です。

三栖王子跡の石碑の隣には、額田王の万葉歌碑が立っています。

「三栖山の 檀弦(まゆみつら)はけ わが夫子(セコ)が射部(いめ)立たすもな 吾(わ)が 偲ぶばむ」 額田王(万葉集)

なお、射部(いめ)とは、張り番のことだそうです。

・額田王の万葉歌碑です。

「三栖(みす)王子」跡は小高い丘の上にあることから、ここからは見晴らしがよく、道中の疲れをちょっぴり癒してくれます。

・王子跡の周りに広がる梅林の間からの眺望です。

日本一の梅の産地と言われる南紀だけに、このような梅林が古道沿いのあちらこちらに見られます。

・熊野古道沿いの梅林です。

熊野古道を歩くシリーズの2回目は「万呂(まろ)王子」をご紹介しますが、その前に「九十九王子」について簡単に触れておきます。

九十九王子とは、熊野古道沿いに在する神社の内、主に12世紀から13世紀にかけて、皇族・貴人の熊野詣に際して先達をつとめた熊野修験の手で急速に組織された一群の神社で、参詣者の守護が祈願されましたが、これらの王子と呼ばれる神社が熊野古道の紀伊路、中辺路(なかへじ)沿いには九十九存在していたと言われているものです。

・中辺路(なかへじ)沿いの王子社です。

「万呂王子」

大阪の八軒家の船着き場から熊野古道に入り、最初の王子である窪津王子から数えて69番目が万呂王子で、秋津王子を発ち、左会津川沿いに東南に進んだ北岸に、王子屋敷と呼ばれる田圃がありますが、ここが万呂王子(まろおうじ)跡と言われています。

藤原定家の『熊野御幸記(ごこうき)』に秋津王子に参ったあと「山を越えて丸王子にまいり」とあり、室町時代には、この万呂王子は神館と呼ばれた程、立派な王子であったと言われていますが、現在、その山はまったく確認できないそうです。

川の氾濫でこの当たりの王子は転々と移設されたようであり、芳養王子から三栖王子までのルートも、ほとんど確定できていないそうです。

現在標識等で表示しているのは、江戸時代以降の街道であったり、便宜上歩ける道を選んでいる部分が多いと云われています。

万呂王子は、明治10年に須佐神社に合祀されており、現在は熊野橋から50mほどの北の田の畔に標柱があるだけです。

・万呂王子跡の説明板が立てられています。

南紀は南高梅の産地であることから、古道沿いの数軒の梅農家が梅の天日干しをしているところに出あいました。

そのあたり一面では、梅の甘酸っぱい香りが漂っており、真夏の暑さをほんの少し忘れさせてくれるかのようでした。

この地点から緩やかな丘肥えの古道に入ります。

コンクリートの古道から山道の古道に入ると上り坂ではあってもホッとします。