昨日は藤里町の太良鉱山をお勉強しましたが、今日は旧八森町にあった発盛鉱山。怪しげな話が続いて恐縮です。

発見は明治20年(1887)で、のちに八幡製鉄所の経営者や、小坂製錬所の所長だった武田恭作(のちの大日本鉱業創設者)が経営し、製錬施設や坑内軌道、水力発電所などの設備投資を行い、銀や副産物である銅の生産量が飛躍的に増加したという。

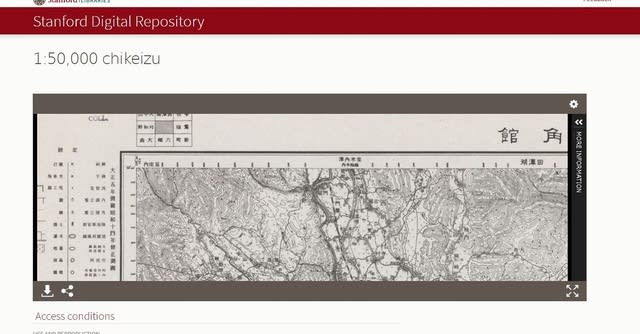

発盛鉱山(製錬所)のシンボルであった高さ43mの大煙突や、能代港まで20kmにおよぶ架空鉄索が作られたのはこの時(明治40年)で、椿鉱山の最盛期を迎えた。労働者は1,300人を超え、単一鉱山としては日本一の銀生産量となった。

元々埋蔵鉱石量は多くなく、徐々に鉱石を買い入れて(買鉱)製錬を主に行う製錬所が中心になっており、大正3年(1914)には自山の鉱石が枯渇、大日本鉱業所有の吉乃鉱山(増田町)からの鉱石で稼働再開。大正8年からは戦後の世界不況のため休山。昭和2年に買鉱製錬所として製錬事業が復活、住友合資会社との共同経営となり、名称を発盛鉱業所(鉱山)と改称。第二次大戦中は国内の銅需要が高まり、増産により国内でも知られた製錬所の一つに数えられたが、戦後休山。

昭和22年(1947)以降再開。昭和40年代には大手鉱山会社からの委託製錬が主業務になり、昭和52年(1977)には大日本鉱業が解散し、日本海金属・発盛製錬所として新発足。その後は、鉛の再生産を小規模に行っていたが、平成元年(198に鉱山のシンボルである煙突が解体され、製錬所の操業に終止符が打たれた。

製錬所跡地は工業団地となり、露天掘りの跡地は平成20年(2008)に八峰町中央公園に再生され、記念碑が立っている。また近くにはカラミ(製錬滓)レンガの塀が残されているほか、中浜海岸にはカラミを粉砕処分したため、黒い砂丘が広がっている。また五能線八森駅には当時専用線の発着に使われたホーム跡が残るという。

県内でも数少ない海岸線にあった鉱山で、後には付属製錬所が事業の主体となるという県内鉱山でも変わった歴史を持つ場所です。アクセスも悪くなく、いくつかの遺構も見られるようなので、温泉巡りのついでにでも立ち寄ってみようと思います。

時々のち

のち

のち

のち時々

のち時々