花粉真っ盛りの時節でございますね。

ワタクシは今までの所なんともございませんけれども

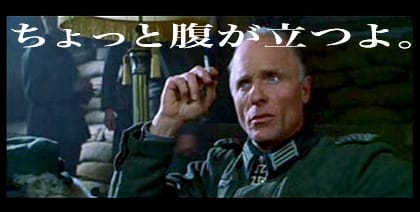

エド・ハリス様はお怒りのようでございます。

YouTube - [MAD] 花粉症患者魂の叫び「ザ・ロック」版

いやあ、それにしても

エド・ハリスよりも軍服の似合う俳優なんているんでございましょうか。いや、いない。

トム・ベレンジャー?眠ってな!

と いうわけで 唐突ですが

『スターリングラード』を観ました。

↑ ” A N D エド・ハリス " でございますよ、” A N D エド・ハリス " 。ほっほっほ。

帽子 軍服 エド・ハリス

煙草 長銃 エド・ハリス

ああエド・ハリス エド・ハリス

えっ 映画はどうだったのかって。

面白いうございましたよ。ええ。

ただ、ねえ。名作になりそこねた感が強い作品ではございました。

広い客層を取り込もうと欲張りすぎたのか、あるいは大感動の人間ドラマを作ってやろうと頑張りすぎたのか。

いろんなテーマを詰め込みすぎた結果、全体に薄っぺらい感じになってしまっておりました。

どういうお話か、冒頭のシーンとともにちとご説明いたしますと。

***** 以下、完全ネタバレ話でございます *****

時は第二次大戦まっただ中。

独ソ両軍の市街戦が熾烈を極めているスターリングラードに、ソ連軍新兵の一団が到着します。

着くや否や、右も左も分からぬ青年たちは、すぐさま最前線へと追い立てられます。

前線基地へと移動する間にも機銃掃射が雨あられと降り注ぎ、まだ銃を手にしてもいない新兵たちは、ヴォルガ河畔でどんどん死んで行きます。

基地に着いたって、そもそも物資が足りないもんですから、銃は兵の半数にしか与えられない。

残りの半数はどうするのかと言うと、銃弾だけ持って、銃を持ってる奴の後ろにくっついて、丸腰で敵陣に突っ込めと。

前の奴が倒れたら、そいつの銃を取って進めと。

無茶苦茶でございます。無茶苦茶でございますが、従わざるをを得ない状況でございます。

で、ウラーと叫びながらドイツ軍に向って突っ込んで行く。

当然、正面から掃射を浴びてみんなバタバタと死んで行く。

これはとても駄目だってんで退却すると、今度は何と味方の方から撃たれる。臆病者は死ね、と。

冒頭数分の間に繰り広げられるこの戦闘シーン。

兵士たちの命が紙くずのように軽く、道理もへったくれもなく吹き飛ばされて行くさまは凄絶でございます。

そうであるだけに、ここで非常に印象深く描かれた「戦場における命の軽さ」というテーマが

その後ぜんぜん展開されないのは残念でございました。

兵士の死はその後も描かれるものの、あくまでも主人公およびその恋人を引き立てるための道具立てとして使われている感がございます。

ともかく、そうして戦場に送り込まれて来た若者の一人が、天才的な狙撃の腕の持ち主、ヴァシリ・ザイツェフ(ジュード・ロウ)でございます。

その腕を見込んだ文官のダニロフ(ジョゼフ・ファインズ)のはからいで、狙撃班に編入されたヴァシリ。

ドイツ軍の将校を次々と、まあ、しとめていくんでございます。

腕もいい、ルックスもいい、しかも労働者階級出身。

ソ連軍としては、戦意高揚のための「救国のヒーロー」像にもってこいの人物でございます。

ヴァシリの活躍は連日、殺した将校の数とともに新聞やビラで華々しく報道されます。

ドイツ軍は焦ります。あの狙撃兵を何とかせにゃならん、と。

で、栄光のベルリンから助っ人として誰が来るかといいますと

ほっほっほ。

エド・ハリスが来るんでございますよ。

エド・ハリス、もといケーニッヒ少佐もまた、凄腕のスナイパーなんでございます。

ヴァシリの宣伝部長ダニロフの言葉を借りるならば「バイエルンの貴族V.S.ウラルの羊飼い」の戦いの幕が、ここに切って落とされるってわけでございます。

バイエルンかあ。いいなあ。バイエルン。バイエルン。

このスナイパー同士の対決を描いた部分は、緊迫感に溢れていて実に素晴らしいんでございます。

しかしその合間に挟まれるエピソードがちょっとウ~ムあれれ。

いえ、各々のエピソードそれ自体は、決して悪くはないんでございますよ。

しかしそれらが互いに食い合いをしてしまっている、と申しましょうかねえ。

つまり

友情と羨望と戦火の恋と、権力の欺瞞性と戦争の悲惨さと、あこがれと裏切りそして名声のプレッシャーに悩む主人公、A N D 凄腕スナーパー同士の対決、というあまりにも盛りだくさんなテーマの中にメインテーマが拡散してしまい、全体的には何が言いたいのやら分からない作品になっていると思うのでございますよ。

それぞれ、映画のテーマとして設定されたのだとすれば描き方が浅すぎるし、欄外の挿話にしては中途半端に深入りしすぎている感じがするんでございます。

各々のエピソードは面白い上に、俳優の演技もよろしうございますので、最後まで、飽きるということはございません。

しかし「あれっ、さっきの話を掘り下げて行くんじゃなかったの??」と肩すかしを喰らったような気分になることが、残念ながら一度ならずございました。

メインテーマを強く打ち出して、他の部分はもっとサラッと控えめな描写にしてくだすったら、よかったんでございますがねえ。

皮肉なことではございますが、主人公側ではなく敵であるケーニッヒ側を描いた場面では、語りすぎず抑制の利いた演出が大変いい効果を発揮していたと思います。

例えば、映画の終盤、ケーニッヒが司令官に自分の認識票(軍人さんが首にかけてる名札)を渡す場面でございます。

この場面に少し先立って、ケーニッヒが勲章を着け替えるシーンがございます。

黒地に銀の縁取りの光る、いかにもナチのエリートらしいパリッとした十字勲章を外し、代わりに薄汚れてさび付いた、あんまり見栄えのしない勲章を着ける。

この時点では、これがいったい何を意味しているのか観客には分かりません。

ともあれ、その汚れた勲章をつけたまま戦場に望むケーニッヒ。

その日は両軍の大規模な戦闘があって、死者も沢山出る。

累々と横たわる死体の中からヴァシリの身分証が見つかる。

で、どうやらヴァシリは乱戦の中で死んだらしい、ということになるわけですね。

そこでスターリングラード攻略にあたっていた司令官は、ケーニッヒを呼んでこう言う。

奴は死んだ。君の役目はもう終わったんだ。明日の飛行機でベルリンへ帰りたまえ。それまで君の認識票はこちらで預かっておく。もしも帰るまでの間に君が死んで、それが知れ渡ってしまったら、兵士たちの士気にかかわるから。

認識票が無いってことは、死んだら身元が分からなくなるってことでございます。

つまり司令官が暗に言っているのは「オマエがこれ以上ここをグズグズしていてうっかり死んだとしても、もうこっちの知ったことじゃなからな。いつまでも俺の縄張りでうろついていないでさっさとベルリンへ帰れ」ってことでございます。

そもそもこの司令官は、一匹狼で切れ者のケーニッヒが、苦戦中の自分を「助けに」やって来たことが気に入らなかったんでございます。

これもハッキリと語られるわけではございませんが、微妙な表情や態度からその心境が伺えます。役者さんもうまいですね。

ケーニッヒの方はヴァシリがまだ生きていると確信しているのですが-----「なぜなら、私がまだ殺していないからだ」-----黙って認識票を手渡します。

認識票と一緒に勲章も外す。あの、薄汚れた勲章でございます。そして、こう言うんでございますよ。

「この勲章もお返しします。この地で戦死した将校に、かつて贈られたものです。私の息子でした」

この冷たい目の、精密機械のような狙撃手が、何を思ってはるばるこの地へやってきたのか。

今までどんな思いで銃を握っていたのか。

それがこのひと言で、初めて明かされるんでございます。

と同時に、ケーニッヒ登場時のなにげないシーンに、見かけよりも深い意味が込められていたことも分かります。

負傷兵たちから目をそらして煙草に火をつける、その心境。

司令官の「君のような高官が来るとは思わなかった」という言葉。

映画の初盤に置かれた、こうしたさりげない伏線と、終盤のひと言。

ケーニッヒが息子の仇討ちをせんという沈痛な思いを抱え、おそらくは志願してこの戦場へやって来たということが、抑制のきいた演出でもって語られております。

抑制されているだけに、いっそう心に訴えるものがございます。

主人公サイドを描くにあたっても、主となるテーマ以外に関しては、このくらい控えめな描写をしていただきたかったのですがねえ。・・・

ちと長くなりましたので、次回へ続きます。