うわあああイザベルううう

それはさておき

長野行その3の続きでございます。今回で終わり。

年に何度か展示替えを行う川本喜八郎人形美術館、今回の展示テーマは「黄巾の乱〜三顧の礼」ということで、『人形劇三国志』の冒頭から半ばまでに登場した人形たちが主に展示されておりました。実際に人形を目の前にしてみますと、十常侍や張角兄弟といったほんの少ししか出番のない人形たちまで非常に「丁寧に」作られていることに、改めて感嘆いたしました。丁寧に、といいますのは、いかにもその役柄にふさわしい表情やいでたち──衣装の色合いはもちろん、素材まで含めて──が与えられているということでございます。

展示室の中央には、ホールのミニチュア人形よろしく、三顧の礼の一場面が再現されておりました。三度目の訪問でやっと捉まった孔明先生、しかしお昼寝中の所を起こしてはいかん、と黙って目覚めを待つ劉備、それを見て呆れる関羽&張飛、というアレ。

思わず笑ってしまったのは、大人しく待っている劉備(何故か髭がない青年Ver)の後ろで、草廬に火をつけて叩き起こしてやると騒ぐ張飛の腰帯を関羽が冷静に掴んで引きとめているポーズ。アホ犬と飼い主の趣きでございます。

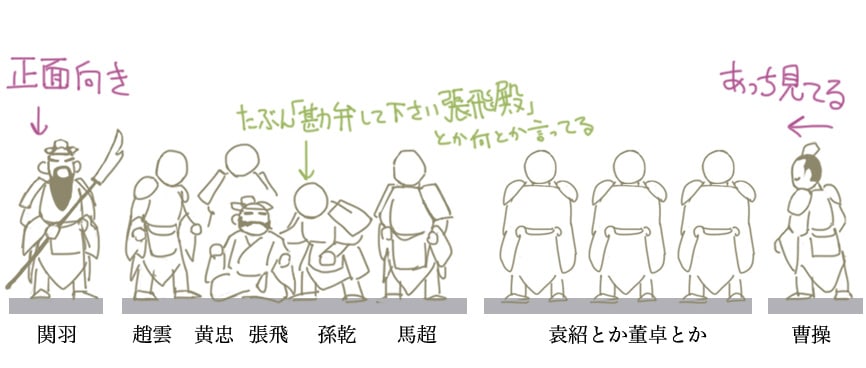

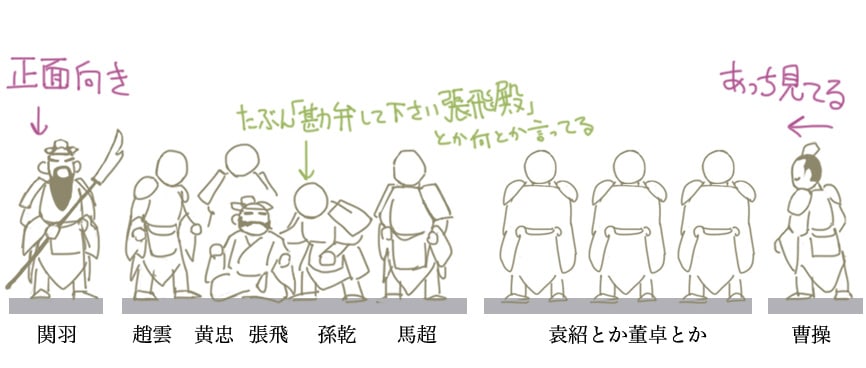

その向いでは左側に劉備ファミリーと五虎将そろい踏み(&なぜかここにくい込んでいるお使い男・孫乾)、右側に曹操、董卓、袁紹といった主君クラスがずらずら居並ぶ贅沢展示。展示ケースの向かって左端に関羽、右端に曹操という配置なのですが、これって…

やっぱり「あんなにちやほやしたのに結局振り向いてくれなかった関羽を未練がましく見ている曹操とそれを飽くまでも無視する関羽の図」という解釈でよろしいでしょうか。

袁術は手に玉璽を持っているのですが、底がちゃんと赤く汚れているという芸の細かさ。まあそれ以上に、ワガママぼんぼんがそのまま大きくなりました感が漂う袁術の「ダメなおっさん顔」が実に見事で、まじまじと見入ってしまいました。

近くでよく見て気付いたことといえば、衣装のくたびれ具合もございます。特に趙雲は、鎧の胸元を締めている紐の端がかなりボサボサになっていたり、衣装の所々にほつれが見えるなど、劣化が目立ちました。思えば趙雲は早い段階で登場して最終盤まで活躍する一方、時々は鎧を脱ぐ関羽や張飛と違って完全に着たきり雀でしたから、衣装の傷みが激しいのも無理はありません。

その奥の呉コーナーには太子慈や甘寧といったTVには出て来なかった面々も並んでおりました。太子慈は早死にしましたし、孫策との絡みで若武者のイメージがあったのですが、人形の顔はわりとおっさんでした。甘寧は吊り上がったまなじりに張り出した頬骨、曹操顔負けの三白眼で、水賊上がりらしい不敵な面構え。

ここで周瑜や魯粛殿に会えなかったのは残念でしたが、孫父子3人が一緒に並んでいるという珍しい光景を見られました。セルリアンブルーで所々彩られた孫策兄ちゃんの衣装の何と爽やかなこと!とっても顔色悪いけど!TVで見ていた時は何とも思いませんでしたが、比べて見ると孫権はもちろん、病弱貴公子の劉琦よりも顔が白い。おまけに髪や眉毛の色も薄い。衣装の色合いと相まって、はかない印象すら与える人形でございました。かたわらの孫権が100まで生きそうなギラつき加減なので、いっそう。

そして、そして、そう、そして、展示室の一番奥には、いらっしゃいましたとも、黒装束の孔明先生が。

このひとに会いにワタクシは来たのです。

『人形劇三国志』の諸葛孔明といえば、黒い長衣の下に、黄土色の襟のついたライトブルーの衣を着てらしたはずですが、青い部分はかなり色あせており、ほとんど白に見えました。思えばちびっこのろが毎週土曜日夕方に、ブラウン管の向こうでのご活躍を見ていたころから、30年以上も経ったのです。対面したらそれなりに感慨があるだろうとは予期しておりましたけれども、実際にあの羽扇を胸元に構えたポーズの孔明人形を目の前にし、またとりわけ熱い思いの感じられる解説パネルの文を読みましたら、我知らず涙が出て来てしまいました。

『人形劇三国志』の孔明人形は衣装も冠も黒を基調とし、配色の点で他の人形とは一線を画しております。長衣の上から腰帯を締めないストンとしたシルエットも、主要キャラクターの中では孔明と龐統のみ。最初の登場シーンでは晴耕雨読の書生らしい地味な布衣をまとってらっした孔明先生が三顧の礼を経て出廬を決め、この黒い衣装で現れた時、子供心に感じたものです。「ああ、今、主役が替わったのだ。げんとくさんから、この人に」と。

諸葛孔明といえば道士のような白衣姿というのがオーソドックスないでたちでございますが、ワタクシにとって諸葛孔明という人物/キャラクターとの出会いであった人形劇のインパクトはとにかく大きかったのであり、今でも小説などで孔明先生登場シーンを読むと、頭の中に浮ぶのはこの人形劇の姿と立ち居振る舞いであり、声はもちろん森本レオでございます。

人形の顔を見ていると、劇中の色々な表情が思い出されます。眉毛の動く張飛や瞳が左右に動く曹操などとは違って、孔明人形は物理的には無表情ながら、見事な人形操作と声の演技のおかげで、それは様々な表情を見せてくれたものです。もちろんこれは他の人形にも言えることですけれども、孔明人形はもともとの静かな面持ちのためか、ふとした「表情」の変化も胸に迫るものがあったのです。

自らの読みの甘さを恥じて目を伏せ、張飛との和解を喜び微笑みかけ、降服論を唱える呉の群臣をはったとねめつける。天を仰いで呵々大笑したこともありましたっけ。

数々の名場面を思い出しながら対面しておりますと、今にも人形が動き出しそうな気がして来るのでございました。TVの中でよく見慣れた、あの身振りで。

閉館間際になって外へ出ればそろそろ街灯が灯ろうという黄昏時。美術館向かいのスーパーで夕食を買い、歩いて「ホテルオオハシ」に向かいます。素泊まりor朝食付きで6500円という普通の(のろ規準では少しお高めの)ビジネスホテルなんでございますが、ここは朝ご飯がとっても美味しかった。普段は納豆ご飯と汁物一椀だけで済ますのろさんも、小松菜の胡麻和え、茄子とピーマンと玉ねぎの味噌炒め、焼き鯖にきんぴらごぼうと色々いただいてしまいました。

チェックアウトをしてからも8時過ぎの電車まで時間があるので、周辺をぶらぶらしながら駅へと向かいます。

駅周辺とそれ意外の所ではかなりの高低差がある模様。

消防署の横になぜかSLが。

地図で「並木通り」という名前を見た時はケヤキでも植えられているのだろうと思いましたが、さすが長野といいましょうか、リンゴ並木でございました。町なかにリンゴの実がなっているという風景が新鮮でございます。

飯田市は「人形の街」ということで売り出しているらしく、駅の案内板の上にピノキオめいた可愛いのが座っておりました。バス乗り場の上にも。

このあと電車に揺られること3時間弱。線路沿いで早くも穂を延ばしているススキや、ホームの端で慎ましやかに咲いている月見草、山並みの上のまぶしい雲、みんなして向こうを向いているひまわり、白い丸石のごろごろしている河原と水遊びの子供たち、木々の合間にふと現れる雑草の箱庭、低い家々の間にそびえ立つイオン、実り始めた水田、そして遥かに山を越えて行く送電線の鉄塔などを窓外に眺めているうちに、諏訪湖にほど近い岡谷に到着。

岡谷では武井武雄のイルフ童画館を訪ね、ついでに下諏訪まで足を伸ばして諏訪市美術館で詩情あふれる小杉小次郎─窓辺物語を、北澤美術館でパート・ド・ヴェール -秘められたるガラス技法-を鑑賞し、さらについでに湖上花火大会の屋台で中華杏仁ソフトとじゃがバター(バターつけ放題)と焼餅(シャーペイ)を買い食いなぞしてから岡谷駅に戻り、駅の連絡通路から遠くの花火をちょっとだけ眺めてから予約した宿のある宮木へ。20時前にまさかの無人駅に降り立ち、真っ暗闇の中を15分程とぼとぼ歩いて天竜川沿いのビジネスホテルへたどり着き、ホタルの絵があしらわれている浴衣(正直ちょっと別の黒い虫を連想させる意匠)をはおって眠りについたわけでございます。

いいかげんこの記事も長くなりましたので、もはや詳しいレポートはいたしませんが、北澤美術館に作品が展示されていたルイ・ダームズというガラス作家がめっけものでございました。優しく品が良い色合いに親しみ易いデザイン、作品は全て小ぶりで両手にすっぽりと納まるくらい。持って帰りたくなってしまいます。解説パネルによると、非常に薄くてもろい作品が多いので、現存しているものは多くはないのだとか。

そんなこんなで長野行。翌日、塩尻→中津川→名古屋経由で帰って来ました。天気がよかったので中津川で途中下車し、木曽川を渡って「天空の城」苗木城跡まで行ってみました。写真を色々撮りましたけれども、この旅行レポもいいかげん間延びしてしまいましたので今回は割愛いたします。最後に、自分用のお土産をひとつ御紹介。

多分、虎。

それはさておき

長野行その3の続きでございます。今回で終わり。

年に何度か展示替えを行う川本喜八郎人形美術館、今回の展示テーマは「黄巾の乱〜三顧の礼」ということで、『人形劇三国志』の冒頭から半ばまでに登場した人形たちが主に展示されておりました。実際に人形を目の前にしてみますと、十常侍や張角兄弟といったほんの少ししか出番のない人形たちまで非常に「丁寧に」作られていることに、改めて感嘆いたしました。丁寧に、といいますのは、いかにもその役柄にふさわしい表情やいでたち──衣装の色合いはもちろん、素材まで含めて──が与えられているということでございます。

展示室の中央には、ホールのミニチュア人形よろしく、三顧の礼の一場面が再現されておりました。三度目の訪問でやっと捉まった孔明先生、しかしお昼寝中の所を起こしてはいかん、と黙って目覚めを待つ劉備、それを見て呆れる関羽&張飛、というアレ。

思わず笑ってしまったのは、大人しく待っている劉備(何故か髭がない青年Ver)の後ろで、草廬に火をつけて叩き起こしてやると騒ぐ張飛の腰帯を関羽が冷静に掴んで引きとめているポーズ。アホ犬と飼い主の趣きでございます。

その向いでは左側に劉備ファミリーと五虎将そろい踏み(&なぜかここにくい込んでいるお使い男・孫乾)、右側に曹操、董卓、袁紹といった主君クラスがずらずら居並ぶ贅沢展示。展示ケースの向かって左端に関羽、右端に曹操という配置なのですが、これって…

やっぱり「あんなにちやほやしたのに結局振り向いてくれなかった関羽を未練がましく見ている曹操とそれを飽くまでも無視する関羽の図」という解釈でよろしいでしょうか。

袁術は手に玉璽を持っているのですが、底がちゃんと赤く汚れているという芸の細かさ。まあそれ以上に、ワガママぼんぼんがそのまま大きくなりました感が漂う袁術の「ダメなおっさん顔」が実に見事で、まじまじと見入ってしまいました。

近くでよく見て気付いたことといえば、衣装のくたびれ具合もございます。特に趙雲は、鎧の胸元を締めている紐の端がかなりボサボサになっていたり、衣装の所々にほつれが見えるなど、劣化が目立ちました。思えば趙雲は早い段階で登場して最終盤まで活躍する一方、時々は鎧を脱ぐ関羽や張飛と違って完全に着たきり雀でしたから、衣装の傷みが激しいのも無理はありません。

その奥の呉コーナーには太子慈や甘寧といったTVには出て来なかった面々も並んでおりました。太子慈は早死にしましたし、孫策との絡みで若武者のイメージがあったのですが、人形の顔はわりとおっさんでした。甘寧は吊り上がったまなじりに張り出した頬骨、曹操顔負けの三白眼で、水賊上がりらしい不敵な面構え。

ここで周瑜や魯粛殿に会えなかったのは残念でしたが、孫父子3人が一緒に並んでいるという珍しい光景を見られました。セルリアンブルーで所々彩られた孫策兄ちゃんの衣装の何と爽やかなこと!とっても顔色悪いけど!TVで見ていた時は何とも思いませんでしたが、比べて見ると孫権はもちろん、病弱貴公子の劉琦よりも顔が白い。おまけに髪や眉毛の色も薄い。衣装の色合いと相まって、はかない印象すら与える人形でございました。かたわらの孫権が100まで生きそうなギラつき加減なので、いっそう。

そして、そして、そう、そして、展示室の一番奥には、いらっしゃいましたとも、黒装束の孔明先生が。

このひとに会いにワタクシは来たのです。

『人形劇三国志』の諸葛孔明といえば、黒い長衣の下に、黄土色の襟のついたライトブルーの衣を着てらしたはずですが、青い部分はかなり色あせており、ほとんど白に見えました。思えばちびっこのろが毎週土曜日夕方に、ブラウン管の向こうでのご活躍を見ていたころから、30年以上も経ったのです。対面したらそれなりに感慨があるだろうとは予期しておりましたけれども、実際にあの羽扇を胸元に構えたポーズの孔明人形を目の前にし、またとりわけ熱い思いの感じられる解説パネルの文を読みましたら、我知らず涙が出て来てしまいました。

『人形劇三国志』の孔明人形は衣装も冠も黒を基調とし、配色の点で他の人形とは一線を画しております。長衣の上から腰帯を締めないストンとしたシルエットも、主要キャラクターの中では孔明と龐統のみ。最初の登場シーンでは晴耕雨読の書生らしい地味な布衣をまとってらっした孔明先生が三顧の礼を経て出廬を決め、この黒い衣装で現れた時、子供心に感じたものです。「ああ、今、主役が替わったのだ。げんとくさんから、この人に」と。

諸葛孔明といえば道士のような白衣姿というのがオーソドックスないでたちでございますが、ワタクシにとって諸葛孔明という人物/キャラクターとの出会いであった人形劇のインパクトはとにかく大きかったのであり、今でも小説などで孔明先生登場シーンを読むと、頭の中に浮ぶのはこの人形劇の姿と立ち居振る舞いであり、声はもちろん森本レオでございます。

人形の顔を見ていると、劇中の色々な表情が思い出されます。眉毛の動く張飛や瞳が左右に動く曹操などとは違って、孔明人形は物理的には無表情ながら、見事な人形操作と声の演技のおかげで、それは様々な表情を見せてくれたものです。もちろんこれは他の人形にも言えることですけれども、孔明人形はもともとの静かな面持ちのためか、ふとした「表情」の変化も胸に迫るものがあったのです。

自らの読みの甘さを恥じて目を伏せ、張飛との和解を喜び微笑みかけ、降服論を唱える呉の群臣をはったとねめつける。天を仰いで呵々大笑したこともありましたっけ。

数々の名場面を思い出しながら対面しておりますと、今にも人形が動き出しそうな気がして来るのでございました。TVの中でよく見慣れた、あの身振りで。

閉館間際になって外へ出ればそろそろ街灯が灯ろうという黄昏時。美術館向かいのスーパーで夕食を買い、歩いて「ホテルオオハシ」に向かいます。素泊まりor朝食付きで6500円という普通の(のろ規準では少しお高めの)ビジネスホテルなんでございますが、ここは朝ご飯がとっても美味しかった。普段は納豆ご飯と汁物一椀だけで済ますのろさんも、小松菜の胡麻和え、茄子とピーマンと玉ねぎの味噌炒め、焼き鯖にきんぴらごぼうと色々いただいてしまいました。

チェックアウトをしてからも8時過ぎの電車まで時間があるので、周辺をぶらぶらしながら駅へと向かいます。

駅周辺とそれ意外の所ではかなりの高低差がある模様。

消防署の横になぜかSLが。

地図で「並木通り」という名前を見た時はケヤキでも植えられているのだろうと思いましたが、さすが長野といいましょうか、リンゴ並木でございました。町なかにリンゴの実がなっているという風景が新鮮でございます。

飯田市は「人形の街」ということで売り出しているらしく、駅の案内板の上にピノキオめいた可愛いのが座っておりました。バス乗り場の上にも。

このあと電車に揺られること3時間弱。線路沿いで早くも穂を延ばしているススキや、ホームの端で慎ましやかに咲いている月見草、山並みの上のまぶしい雲、みんなして向こうを向いているひまわり、白い丸石のごろごろしている河原と水遊びの子供たち、木々の合間にふと現れる雑草の箱庭、低い家々の間にそびえ立つイオン、実り始めた水田、そして遥かに山を越えて行く送電線の鉄塔などを窓外に眺めているうちに、諏訪湖にほど近い岡谷に到着。

岡谷では武井武雄のイルフ童画館を訪ね、ついでに下諏訪まで足を伸ばして諏訪市美術館で詩情あふれる小杉小次郎─窓辺物語を、北澤美術館でパート・ド・ヴェール -秘められたるガラス技法-を鑑賞し、さらについでに湖上花火大会の屋台で中華杏仁ソフトとじゃがバター(バターつけ放題)と焼餅(シャーペイ)を買い食いなぞしてから岡谷駅に戻り、駅の連絡通路から遠くの花火をちょっとだけ眺めてから予約した宿のある宮木へ。20時前にまさかの無人駅に降り立ち、真っ暗闇の中を15分程とぼとぼ歩いて天竜川沿いのビジネスホテルへたどり着き、ホタルの絵があしらわれている浴衣(正直ちょっと別の黒い虫を連想させる意匠)をはおって眠りについたわけでございます。

いいかげんこの記事も長くなりましたので、もはや詳しいレポートはいたしませんが、北澤美術館に作品が展示されていたルイ・ダームズというガラス作家がめっけものでございました。優しく品が良い色合いに親しみ易いデザイン、作品は全て小ぶりで両手にすっぽりと納まるくらい。持って帰りたくなってしまいます。解説パネルによると、非常に薄くてもろい作品が多いので、現存しているものは多くはないのだとか。

そんなこんなで長野行。翌日、塩尻→中津川→名古屋経由で帰って来ました。天気がよかったので中津川で途中下車し、木曽川を渡って「天空の城」苗木城跡まで行ってみました。写真を色々撮りましたけれども、この旅行レポもいいかげん間延びしてしまいましたので今回は割愛いたします。最後に、自分用のお土産をひとつ御紹介。

多分、虎。