↑ 「ヨブと彼の友」ロシア美術館所蔵 Job and His Friends. Oil on canvas. 133 × 199 cm. The State Russian Museum, St. Petersburg.

〒981-3302宮城県黒川郡富谷町三ノ関字坂ノ下120番地12 TEL:022-358-1380 FAX:022-358-1403

日本キリスト教 富谷教会 週報

聖霊降臨節第十四主日 2014年9月7日(日) 5時~5時50分

礼 拝

司会 永井 慎一兄

前 奏 奏楽 辺見トモ子姉

讃美歌(21) 219(夕日落ちて)

交読詩編 104(わたしの魂よ、主をたたえよ)

主の祈り 93-5、A

使徒信条 93-4、A

聖 書 ヨブ記1章1~12節

説 教 「ヨブの叫びに答えられた神」 辺見宗邦牧師

賛美歌(旧)305(わがものすべては)

献 金

感謝祈祷

頌 栄(21) 24(たたえよ、主の民)

祝 祷

後 奏

次週礼拝 9月14日(日)夕礼拝 午後5時~5時50分

説教題 「王妃に選ばれたエステル」

聖 書 エステル記2章1~14節

交読詩篇 67 讃美歌(21)412 512 24

本日の聖書

1ウツの地にヨブという人がいた。無垢な正しい人で、神を畏れ、悪を避けて生きていた。2七人の息子と三人の娘を持ち、 3羊七千匹、らくだ三千頭、牛五百くびき、雌ろば五百頭の財産があり、使用人も非常に多かった。彼は東の国一番の富豪であった。 4息子たちはそれぞれ順番に、自分の家で宴会の用意をし、三人の姉妹も招いて食事をすることにしていた。 5この宴会が一巡りするごとに、ヨブは息子たちを呼び寄せて聖別し、朝早くから彼らの数に相当するいけにえをささげた。「息子たちが罪を犯し、心の中で神を呪ったかもしれない」と思ったからである。ヨブはいつもこのようにした。 6ある日、主の前に神の使いたちが集まり、サタンも来た。 7主はサタンに言われた。「お前はどこから来た。」「地上を巡回しておりました。ほうぼうを歩きまわっていました」とサタンは答えた。 8主はサタンに言われた。「お前はわたしの僕ヨブに気づいたか。地上に彼ほどの者はいまい。無垢な正しい人で、神を畏れ、悪を避けて生きている。」 9サタンは答えた。「ヨブが、利益もないのに神を敬うでしょうか。10あなたは彼とその一族、全財産を守っておられるではありませんか。彼の手の業をすべて祝福なさいます。お陰で、彼の家畜はその地に溢れるほどです。 11ひとつこの辺で、御手を伸ばして彼の財産に触れてごらんなさい。面と向かってあなたを呪うにちがいありません。」 12主はサタンに言われた。「それでは、彼のものを一切、お前のいいようにしてみるがよい。ただし彼には、手を出すな。」サタンは主のもとから出て行った。

本日の説教

ヨブ記について,カトリック教会の神父であり、聖書学者の和田幹男氏は次のように記しています。「なぜ人はこの世で苦しみ、悩まなければならないのか。しかもなぜ、何の理由もなく悲惨なことが身に起こることがあるのか。このような人生に、はたして意味などあるのだろうか。この世界そのものが不条理にできていて、正義なる神などいないのではないだろうか。これは、古代イスラエル人のみならず、人がいるところにはどこにもある問題である。ヨブ記はまさにこの問題を正面から取り上げ、解答を求める。」(共同訳旧約聖書注解Ⅱ、ヨブ記の序論)

ヨブ記全体のメッセージを把握するために、まずその文学的構造に注目する必要があります。先ず、散文で書かれている序文(1章1節~2章12節)と結び(42章7節~17節)の間に、詩文の主要部(3章1節~42章6節)があります。

この序文と結びでは、何の罪もないヨブが突然次々と災いに見舞われたが、依然として罪を犯さず、ついに以前にまさる幸いを得たことが語られています。

他方、主要部では、身の上に起こったことを嘆き、自分の潔白を徹底的に主張するヨブを提示しています。最後に神からの答えがあり、それを受け入れる恭順なヨブが示され、結ばれています。

1、2章の序文に提示されるヨブとは対照的に、3章から始まる主要部では、雄弁で、しかも神の御業を冒涜するかのように激しく神に立ち向かうヨブが示されています。この二つのヨブ像は相反するかのようです。この主要部では、ヨブの本来の苦しみを明るみに出して、理由のわからない苦難にあえぐヨブがどのような経緯をたどって神に栄光を帰するに至るかを記したのです。

「ウツの地にヨブという人がいた。無垢な正しい人で、神を畏れ、悪を避けて生きていた。」(ヨブ記1章1節)

<ヨブ>と言う名は、旧約聖書ではエゼキエル書14章14、20節に出ています。この名前は<ノア>、と<ダニエル>と並んで、いかなる苦しみに襲われても神への信仰を貫いた典型的な人物として出ています。しかし実在の人物であるかどうかは立証できません。ヨブ記は実在した人物の記録としてではなく、その著者がヨブという人物を主人公とした書と思われます。ヨブ記の著者は不明ですが、イスラエル以外の知恵や宗教伝承も含みながら長い成立過程を経て出来上がっていた口伝を、バビロン捕囚期以後のペルシア時代、おそらく紀元前5世紀前半に、著者がヨブ記として編集し書いたと想定されています。

<ウツの地>とは、アラビア方面のエドム説の他に、シリア南部のハラン説があるが、いずれにせよ、ヨブはイスラエルの地以外の東方に住んだ人物として考えられています。

ヨブ記の主人公の<ヨブ>は、「非の打ち所のない」人で、神を怖れ敬い、その御心に従って自己を律する、潔白で、真っ直ぐな人物でした。ヨブは七人の息子と三人の娘に恵まれ、豊富な資産を持つ東の国一番の大富豪でした。正しく生きながら、平安で幸福な人生を送っていました。

ところがある日、天上の主の前に、神の使いたちが集まり、サタンも来ました。サタンはここでは神の使いの一人として神の会議にあずかっており、いわゆる悪魔ではありません。サタンは神の許可のもとに行動する者で、人間の罪を神に訴える任務を負っています。地上を巡回してきたサタンに主は言われました。「お前はわたしの僕ヨブに気づいたか。地上に彼ほどの者はいまい。無垢な正しい人で、神を畏れ、悪を避けて生きている。」

サタンは答えました。「ヨブが、利益もないのに神を敬うでしょうか。あなたは彼とその一族、全財産を守っておられるではありませんか。……ひとつこの辺で、御手を伸ばして彼の財産に触れてごらんなさい。面と向かってあなたを呪うにちがいありません。」

このサタンの疑惑による挑発で、神は、ヨブに試練を与えることをサタンに許しました。

ヨブに次々と災難が襲いました。略奪隊による被害や二度も天災に遭い、財産も、家畜も、使用人たちも、さらには息子や娘たちまでも、すべてを失ってしまいました。すべてを失っても、ヨブは神を呪いませんでした。むしろヨブは、「わたしは裸で母の胎を出た。裸でそこに帰ろう。主は与え、主は奪う。主の御名はほめたたえられよ。」(1章21節)と言って、神を非難することもなく、罪を犯しませんでした。「そこに帰ろう」とは、主権者であり創造者なる神に自己の生死を託そうという意味です。サタンは第一の賭けに敗れました。

またある日、主の前に神の使いたちが集まりました。主はサタンに言われました。「お前は理由もなく、わたしを唆(そそのか)してかれを破滅させようとしたが、かれはどこまでも無垢だ。」

サタンは答えました。「皮には皮を、と申します。まして命のためには全財産を差し出すものです。手を伸ばして彼の骨と肉に触れてごらんなさい。面と向かってあなた呪うにちがいありません。」

主はサタンに、「それでは、彼をお前のいいようにするがよい。ただし、彼の命だけは奪うな。」と言って、試練を与えることを許しました。

サタンはヨブに手を下し、頭のてっぺんから足の裏まひどい皮膚病にかからせせました。ヨブは灰の中に座り、素焼きのかけらで体中をかきむしって苦しみに耐えました。

彼の妻は、夫のあわれな姿を見るにしのびなく、「どこまでも無垢でいるのですか。神を呪って、死ぬ方がましでしょう」と告げました。 だが、ヨブは「お前まで愚かなことを言うのか。わたしたちは神から幸福をいただいたのだから、不幸もいただこうではないか。」と妻をたしなめました。 妻からも理解されず、見放されたヨブの孤独はいかばかりのものであったでしょう。 このようになって、彼は唇をもって罪を犯すことをしませんでした。<不幸をいただこう>とは、ヨブが全財産と息子、娘たち、自分の健康まで失うという不幸を神から受け入れることを言っています。

「さて、ヨブと親しいテマン人エリファズ、シュア人ビルダド、ナアマ人ツォファルの三人は、ヨブにふりかかった災難の一部始終を聞くと、見舞い慰めようと相談して、それぞれの国からやって来た。」

「テマン人エリファズ」の<テマン>は、エドムにあった町。「シュア人ビルダド」の<シュア>は、エドムに近い北アラビアにあった町。「ナアマ人ツォファル」の<ナアマ>は、北アラビアにあった町か。彼らは遠くからヨブを見ると見分けらえないほどの姿になっていたので、しばらく茫然とし、嘆きの声をあげました。彼らは七日七晩、ヨブと共に地面に座っていたが、その激しい苦痛を見ると、話しかけることもできませんでした。

「唇をもって罪を犯すことをしなかった(2:10)」ヨブですが、彼の心には、神が「ゆえなく」災いを下されたのではないかという疑いが、決して起こらなかったとは言えません。いやむしろ、この疑い、この疑問こそが長いヨブ記の主要部の中心的な問いであり、課題でした。

やがてヨブは口を開き、自分の生まれた日を呪い、自分の潔白を主張します。自分には罪を犯した覚えがまったくないにもかかわらず、災難につぐ災難に見舞われた。この現実に起こった出来事に悩み苦しみ、深い嘆きを吐露し始めます。なぜ正しい自分が苦しまねばならないのか、なぜ不正な人が栄え、正しい者たちが不幸に会わなければならないのか、神に問いました。ヨブの強烈な嘆きの歌は、読者の胸を刺します。

ヨブの苦悶の前で沈黙していたエリファズは、ついに、ヨブが自分の誕生を呪い、死を願う独白を始めたことにたまりかねて口を開きます。こうして三人の友とヨブとの長い議論が続きます。

ヨブの友人たちは、因果応報の原則に従って人間の苦しみはそれなりの原因がその人間にあるはずだと言います。こうして苦しむヨブにその原因としての自分の非を認めさせようとします。これに対してヨブはいかなる非もないのに苦しんでいるのだと、あくまでも自分の潔白を主張します。

このヨブの主張は因果応報の原則に挑戦することになり、ひいてはこの世界に秩序があるのかどうか、その秩序を与えて保つ正義の神がいるのかいないのか、という根本問題に疑問を呈することになります。ヨブの友人たちはあくまでも正義の神を擁護しようとし、ヨブを裁きます。

ヨブとその友人たちとの議論は決着のつかないまま終わり、ヨブは再び嘆きの独白を始めます(29章1節~31章40節)。ヨブは神を否定してはいません。ヨブにとっての絶望は、近くにいたもう神が、今や遠くにおられ、彼に対して沈黙を続け、み顔を隠しておられることです。ヨブが苦しみの中で格闘しているのは、生ける神と出会いであり、神ご自身の声を聞くことにありました。

ここでエリフという人物がとつぜん現れ、ヨブと三人の友人に語り始めます(32章)。エリフは「ブズ出身で、ラム族バラクエルの子」です。<ブズ>は地名で、アラビアのヨブと故郷ウツと関連ある地方出身の人であると思われます。<エリフ>という名は、「彼はエル(神)」という意味で、神への信仰を表明する崇高な名前です。このエリフという若者はヨブに対しても、ヨブに反論できない三人に対しても怒り、「なぜ、あなたは神と争おうとするのか。神はそのなさることをいちいち説明されない」(33:13)と語り、ヨブの神への問いかけは高ぶりとして非難するのです。エリフのヨブに対する攻撃には、信仰者同志の深い同情に欠けています。エリフもヨブに対して、神の審(さば)きを語るのです(35章)。エリフの語るところは教理的に間違ってはいないが、しかし、ヨブを納得させるものでもありません。今、神に呼び求めても答えられず、神との交わりを断たれたのではないかと苦悶するヨブに対して、彼は一方的に彼の神観を陳述しています。

サタンによってヨブに与えられた第二の試練は、ヨブの骨と肉を撃てば、ヨブは遂に神を呪うだろうということでした。ヨブは重い腫物で悩みました。そのとき妻は絶望の余り、「神を呪って死になさい」と言いました。ヨブの妻はサタンの賭けた方に加担する第一の人物となりました。三人の友人が因果応報の主張でヨブを説得しますが、これがヨブにとっての災いとなりました。最後に神観と教理に精通しているエリフの主張までが、ヨブを苦しめました。ヨブは今や妻にも友人たちにも、理解してもらえず、罪ある者として見放され、ただ神の答えを待ち望むだけになりました。

ヨブ記の主題は、なぜ正しい者に苦難がのぞむのかという、いわゆる「義人の苦難」の問題にとどまらず、1章9節のサタンの言葉に示されているように「(人は)利益もないのに神を敬うでしょうか」ということが主題です。

神は今まで沈黙を続けていましたが、問い続けるヨブを、見捨てられていたのではありません。今、その全能の力と愛をもってヨブの前に現れます。主は嵐の中からヨブに答えて仰せになります。(38章1節~39章30節)

「これは何者か。知識もないのに、言葉を重ねて、神の経綸を暗くするとは。男らしく、腰に帯をせよ。わたしはお前に尋ねる、わたしに答えてみよ。」

これまで、「なぜですか」と神に問い続けたヨブは、逆に神から問われるものとなり、腰に帯し、苦難を受け止めて、神の前に自らの全存在をかけて立つことを求められました。

神はヨブに苦難の意味を語りません、語ろうともされません。神は、天地創造の業一つ一つを取り上げ、ヨブに向かって、すべてを知っているのか、創造に参与したのかと問うたのです。ヨブの知らない、参与できない自然のこと、天体のことの、一つ一つにも神の深いみ旨が及んでおり、神の愛が注がれている事を、ヨブは知らされます。今、こうして苦難の中にあり、しかも苦難の意味がわからないヨブにも神の愛は注がれていることを、ヨブは理解しました。

主は仰せになりました。「全能者と言い争う者よ、引き下がるのか。神を責めたてる者よ、答えるがよい。」

ヨブは主に答えて言いました。「わたしは軽々しくものを申しました。どうしてあなたに反論などできましょう。わたしはこの口に手を置きます。ひと言語りましたが、もう主張いたしません。ふた言申しましたが、もう繰り返しません。」(40章3節~5節) ヨブにとって主が直接答えられたことは大きな喜びでした。ヨブはこの主の前にもはや返す言葉はありませんでした。しかしヨブはまだ悔い改めにまで至っていません。

↑ウィリアム・ブレィクの画いたべへモット(上)とレビヤタン(下) ↑ギュスターブ・ドレのレビヤタン

第二回目の神の弁論が40章6節から41章26節になされます。

主は再び語ります。「お前に尋ねる。わたしに答えてみよ。お前はわたしが定めたことを否定し、自分を無罪とするために、わたしを有罪とさえするのか。」 神は、創造のはじめに神と戦って神に征服された混沌の怪獣、ベヘモット(河馬)とレビヤタン(わに)という怪獣について語られた。その混沌の力に対してヨブが全く無力であるおとを示しました。神のみが混沌の象徴である怪獣の力に打ち勝ち、治めたもう。創造者である神は無と混沌の世界に秩序を与えるのみならず、レビヤタンも神の愛の対象とされている。神の支配の外にある虚無や混沌はないといことが言われています。そして、ヨブはそのような神の全能と愛の力が自分にも注がれていることを知ったのです。ここにヨブの問題の根本的解決の道が示されています。

ヨブは主に答えて言いました。「あなたは全能であり御旨の成就を妨げることはできないと悟りました。『これは何者か。知識もないのに神の経綸を隠そうとするとは。』そのとおりです。わたしには理解できず、わたしの知識を超えた驚くべき御業をあげつらっておりました。『聞け、わたしが話す。お前に尋ねる、わたしに答えてみよ。』あなたのことを、耳にしてはおりました。しかし今、この目であなたを仰ぎ見ます。それゆえ、わたしは塵と灰の上に伏し、自分を退け、悔い改めます。」(42章2~6)

ヨブの悔い改めは、神の恵みにふれて引き起こされたのです。悔い改めは罪を嘆くことに始まるのではなく、神の恩寵に対する畏怖に満たされて起こったのです。ヨブ記の中心的主題である「(人は)利益もないのに神を敬うでしょうか」は、まさにここで最終的な解答を得るのです。ヨブは生ける神を自分の目で見ることによって、神を怖れ信じたのです。神が生ける神であるゆえに信じたのです。人は何かの利益が伴っているので信仰するのではないのです。「災い」と「幸せ」を越えて、ひたすら神を礼拝し、より頼むことが、真実の礼拝です。

「なぜ」と神の答えを求めてヨブは神と争いました、これは神への熱心な信仰の裏返しだったのです。熱烈に神を求めたからこそ、神と出会うことができたのです。神と人とに捨てられたかに見えたヨブでしたが、ヨブは信仰の勝利を確信ししていました。それが、19章25節から27節に書かれている、ヨブの独白です。「わたしは知っている。わたしを贖う方は生きておられ、ついには塵の上に立たれるであろう。この皮膚が損なわれようとも、この身をもってわたしは神を仰ぎ見るであろう。このわたしが仰ぎ見る。ほかならぬこの目で見る。腹の底から焦がれ、はらわたは絶え入る。」

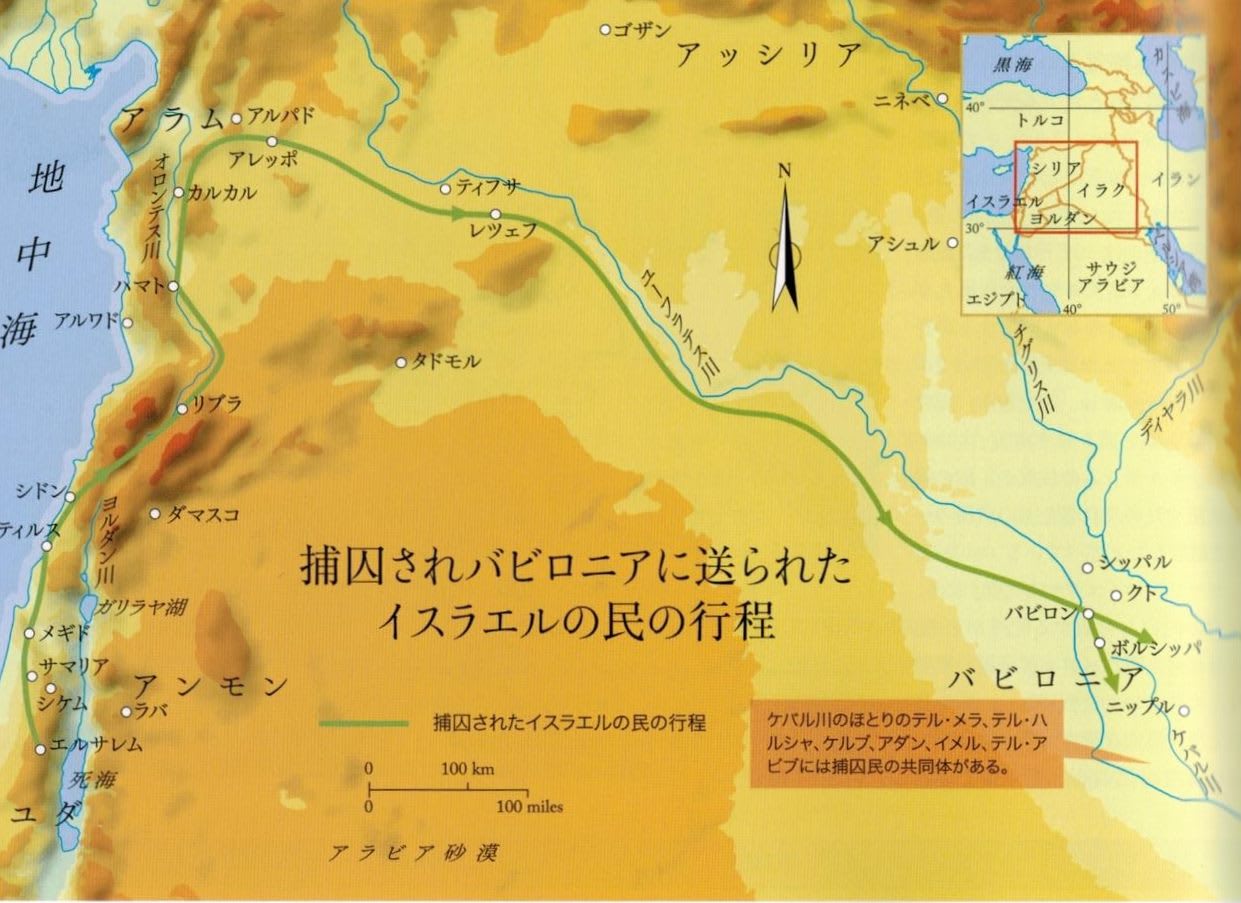

エルサレムからバビロンに連行されるユダの捕囚民

エルサレムからバビロンに連行されるユダの捕囚民

アーモンドの花

アーモンドの花