↑ イラクのアッシュール(世界遺産)

アッシリア小史と歴代王

アッシリアがイスラエルを侵略するのは、Ⅳの「新アッシリア時代」、特にアッシリアが世界帝国時代を迎えた時代である。

Ⅰ 初期アッシリア時代

アッシリア人はセム系の民族で、紀元前2000年頃、北メソポタミアに都市アッシュールを建設し、都市国家を建設した。アッシュールは、現在のイラク北部、チグリス川中流域にあった都市であり、現在イラク北部、バグダットの北東240キロの町カルア・シルカに位置する。

(セム系の民族とは?聖書の創世記一〇章には、〝諸民族の起源"が記されています。それによると世界のすべての民族は、ノアの三人の息子セム、ハム、ヤペテから分かれ出ました。セム系は西アジヤ、ハム系はアフリカ、ヤぺテ系はヨ―ロッパと大まかな区分になります。 セムはおもに、ユダヤ人(ヘブル人)やアラビヤ人や中近東の諸民族の先祖となりました。セム系の人々の肌は、だいたい黄色がかった白色か、褐色をしています。 ハムは、おもにアフリカ大陸や、アラビア半島、メソポタミヤ、パレスチナ、スリヤ(今のシリア)、小アジア(今のトルコ)あたりの地域に移り住みました。東南アジヤ人もふくみます。ハム系の人々の肌の色は、大体において黒色から、黄色がかったうすい褐色まであります。 ヤペテの子孫は、おもにヨーロッパや、ロシア方面に移り住み、インドにも移り住みました。欧米人やインド人等の先祖となりました。ヤぺテ系は西方系と東方系に分かれます。日本人は東洋系とされています。ヤペテ系の人々の肌は、大体において白色から、黄色がかったうすい褐色をしています。)

アッシリアの国名は、彼らが最初の都を、民族神アッシュールの名にちなんで、「アッシュール神の都」、すなわちアッシュールと名ずけたことに由来する。

アシュール神。造形表現では、太陽をかたどった円盤に翼をつけることで表現される。

配偶神(妻)はイシュタル女神。

配偶神(妻)はイシュタル女神。

アッシュールはアッシリア帝国形成の基礎となった都市で、アッシリアの最初の首都となり、14世紀後半から紀元前883年まで首都であった。

国名のアッシリアは、この民族神アッシュールの名にちなんで、「アッシュール神の都」と名づけられたことに由来する。

ニネベの城門の遺跡(世界遺跡)。紀元1850年から行われたニネベ発掘によろ2万点以上の粘土板文書(楔形文字)が発見された。

ニネベの城門の遺跡(世界遺跡)。紀元1850年から行われたニネベ発掘によろ2万点以上の粘土板文書(楔形文字)が発見された。

アッカドのサルゴン王(治世:B.C.2350~2295年頃)は

シュメール(バビロニア南部)とアッカド(バビロニア北部)全土を支配し、メソポタミアを統一し、最初の帝国を築いた。その支配権は地中海東部から、アルメニア、イラン高原に及んだ。また、王はニネベ神殿を建設した。

初期アッシリア時代は32人の王の名が知られている。

Ⅱ 古アッシリア時代(紀元前1950年頃から紀元前15世紀頃までを指す。)

シャムシ・アダト1世(B.C .1813~1781年)は最初の都市国家を建設し、北メソポタミア全域を支配した。主要都市としてニネベやウルビルムが栄えた。

次世代には、バビロンのハンムラビ王によって征服された。

紀元前1500年頃からミタンニ王国の属国となった。

古アッシリア時代は39名の王名が知られている。

Ⅲ 中アッシリア時代(紀元前14世紀初頭あたりから、紀元前10世紀の末頃までの時代を指す。)

アッシュール・ウバリト1世(B.C.1365~1330年)は独立した国家として強い政治力をもち、ミタンニを攻撃した。その後6代の間にわたって国力は発展した。

トゥクルティ・ニヌルタ1世(B.C.1244~1208年)

バビロンを支配した。

ティグラト・ピレセル1世(B.C.1115~1076年)は、地中海へ進出した。

アッシュール・ダン2世(B.C.934~912年)は、侵略する半遊牧民のアラム人を鎮圧した。

中アッシリア時代は27人の王名があげられている。

Ⅳ 新アッシリア時代(紀元前10世紀の末頃から、アッシリアの滅亡までの時代を指す。)

アダト・ニラリ2世(B.C.911~891年)は征服遠征を再開した。

アッシュール・ナツィルパル2世(B.C.883~859年)は新アッシリア帝国を建設した。カルフ(=ニムルド)を首都として遷都した。

シャルマナサル3世(B.C.858~824年)は領土を広げた。イスラエルの王アハブ(B.C.869~850年)と対戦した。 王の死後、数十年にわたって衰退期を迎えた。

シャムシ・アダト5世(B.C.823~811年)

アダド・ニラリ3世(B.C.810~783年)は、イスラエルのヨアシュ王(B.C.802~786年)時代の人。

シャルマナサル4世(B.C.782~773年)

アシュ―ル・ダン3世(B.C.772~755年)

アッシュール・ニラリ5世(B.C.754~745年)

○世界帝国時代

ティグラト・ピレセル3世(B.C.745~727年)は大遠征を行い、大帝国となった。イスラエル王ペカのとき、サマリアを攻略した。ユダの王アハズ(B.C.734~728年)時代の人。預言者イザヤが活動した。

シャルマナサル5世(B.C.726~722年)

サルゴン2世(B.C.722~705年)は、ニネベを再興し、ニネベの東16キロに新首都コンサーバードを建設した。サルゴン2世はイスラエル王国を720年に滅ぼした。

センナケリブ(B.C.704~681年)は、ニネベに遷都した。701年、エルサレムを包囲し、降伏させた。

エサルハドン(B.C.681~669年)

アッシュル・バニパル(B.C.668~627年)は、エジプト遠征、B.C.663年、エジプトのテーベを陥落させる。史上初めての全オリエントを統一した。

アッシュール・エテル・エラニ(B.C.626~624年)

シン・シャル・イシュクン(B.C.623~612年)612年ニネベ陥落。

アッシュール・ウバリト2世(B.C.611~609年)ハランに逃れ再興を計るも、609年残存勢力滅亡。

旧約聖書との関連

旧約聖書中、列王記の中の記述では、アッシリアがイスラエルに攻め込んだ様、そしてイスラエル王国やユダ王国がそれにどのように対応したかが詳しく叙述されている。概略はプル王(ティグラト・ピレセル3世)がイスラエルに侵攻して以来、イスラエルとユダの王が時に貢物を贈って災禍を免れたことや、アッシリア統治下でイスラエル人達が各地に強制移住させられたこと、そして元の土地には入れ替わりにバビロニアなど各地の人間が入植させられたことが記述されている。

また、イザヤ書の中では主がアッシリアに罰を下すであろうこと、そしてアッシリアを恐れてはならないことが主張される他、ナホム書とゼファニヤ書では将来のアッシリアの滅亡が預言される。これらからは当時の被征服者達の対アッシリア感情の一端を垣間見ることができる。さらに、ヨナ書では被征服者から憎しみのまなざしを投げかけられるアッシリアの都ニネベですら、ヤハウェ神の愛が及ぶことを説くことで、イスラエル人部族連合体の神から全世界を統べる唯一神への、ヤハウェ神概念の拡張が表現されている。

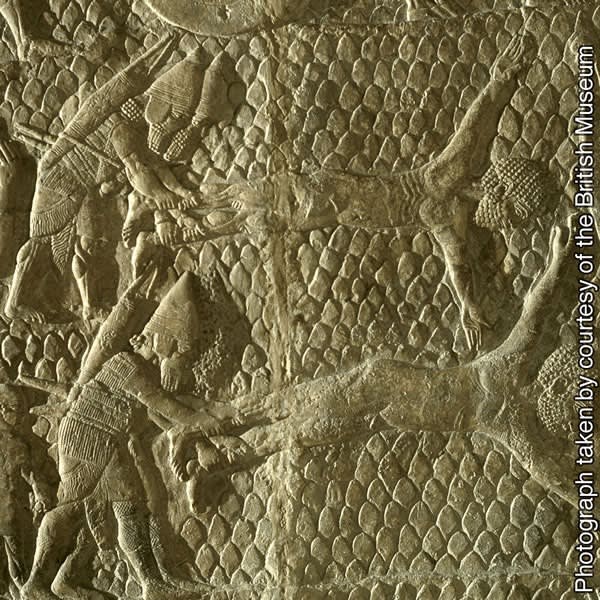

生きたまま皮をはがれる捕虜が描かれた石の浮彫。

生きたまま皮をはがれる捕虜が描かれた石の浮彫。