興津清見寺咸臨丸乗組員殉難碑は、石灰拓本なのか白い痕が残っているのにはガッカリしたが、由緒は古く、蝦夷の防備のためここに清見関を設け、傍に鎮護のため仏堂を建立したのが清見寺の始まりと伝える。

朝鮮通信使が残した揮毫扁額をはじめとする多数の書画等もあり、平成六年(1994)に「朝鮮通信使遺跡」として国の史跡に指定された。静岡県のH・Pによると県下には朝鮮通信使揮毫扁額が十五あって、清見寺に七つの扁額があるという。

興国(翠屏)、東海名區(錦谷)、瓊瑶世界(螺山)、潮音閣(錦谷)、逍遥、潜龍室、桃源の揮毫は見つけられなかった。

寛政三年(1791)、清見寺を訪れた琉球慶賀使節の宜野湾朝祥(唐名は尚容名乗りは朝陽)も、「永世孝享」の扁額を残している。

鎌倉を追放された梶原景時一族が清見関附近で戦った。清見関の古材を使った大方丈の玄関の天井にはその時の血痕を留めているという。京都にも、関ヶ原の戦いの前哨戦だった伏見城での戦いで武将が戦死・自決した床板を天井として使ったとされるお寺がいくつかのこっている。京都の寺が、徳川の時代になって慌てて、伏見城のいずれも血の跡が残るとされる床板を、戦死した武将の供養として寺院の天井に使用したというのも滑稽だが、関ヶ原の戦いからさらにさかのぼる、四百年も前の正治二年(1200)の遺構が残っているのも凄い。

明治元年、幕府の軍艦咸臨丸が清水港で官軍の攻撃をうけた際、戦死した乗組員を清水次郎長が巳川岸に葬った。のちに山岡鉄舟が「壮士墓」と墓碑銘を贈った。

史記刺客列傳第二十六の荊軻「風蕭蕭兮易水寒、壮士一去兮不復還」から壮士と名付けたのだろうか。それなら、「壮士」は「そうし・おとこ」、何と訓読させるのだろうと、どうでもよい事を考えながら村松の龍華寺に向かう。

寛文十年(1670)、徳川家康の側室お万の方(養珠院・安房里見氏一族上総勝浦城主正木頼忠娘)の猶子と成った日近上人が開山。日近上人は甲州身延大野山本遠寺第四世を勤めた。家康の十男頼宣(紀伊徳川) 十一男頼房(水戸徳川家)の生母で有名な水戸光圀の祖母に当たる。徳川御三家のひとつである紀州大納言頼宣(徳川頼宣)が生母の菩提のために建立した墓所が、身延本遠寺にあるお万の方の墓である。

龍華寺から歩いて5・6分の所に在る鉄舟寺に寄る。

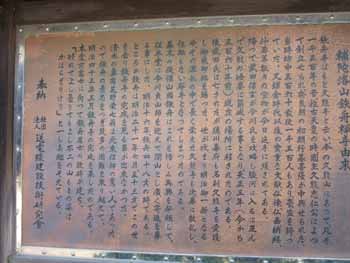

もとは久能山山頂にあった久能寺を、永禄十二年(1569)、武田信玄が薩埵峠で北条軍を破り駿府に乱入し、その翌年、永禄十三年(1570)には駿河東部に進出し、久能山山頂に城砦を築いた。門前にあった、送電線建設技術研究会による補陀洛山鉄舟禅寺由来によると「武田信玄が今川氏を攻略し駿河に入るに及んで久能の嶮要に築城する事となり天正三年、現在の場所に移された」とある。天正三年(1575)は、武田勝頼が三河長篠で信長家康連合軍に敗れた年で、信玄が亡くなったのが元亀四年(1573)を考えると、久能寺砦の構築は永禄の終りから元亀年間の間だったのではないだろうか。明治になり一時、無住となり興廃したが、明治十六年、山岡鉄舟と有志により再興を発願し寄附を募集し、明治四十三年、寺が完成して寺号も鉄舟寺と改めている。

最新の画像[もっと見る]

-

蒲郡西浦 光忠寺

1年前

蒲郡西浦 光忠寺

1年前

-

蒲郡西浦 光忠寺

1年前

蒲郡西浦 光忠寺

1年前

-

蒲郡 龍台山天桂院

1年前

蒲郡 龍台山天桂院

1年前

-

蒲郡 正祷山長存寺

1年前

蒲郡 正祷山長存寺

1年前

-

幸田本光寺 深溝松平家墓所

1年前

幸田本光寺 深溝松平家墓所

1年前

-

幸田本光寺 深溝松平家墓所

1年前

幸田本光寺 深溝松平家墓所

1年前

-

三ヶ根 瑞雲山本光寺

1年前

三ヶ根 瑞雲山本光寺

1年前

-

松阪の遥拝所(御厨神社 松阪神社)

2年前

松阪の遥拝所(御厨神社 松阪神社)

2年前

-

縁切りの作法(弥勒院善福寺)

2年前

縁切りの作法(弥勒院善福寺)

2年前

-

松阪 樹敬寺

2年前

松阪 樹敬寺

2年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます