松阪駅から徒歩5分ぐらいに、みろく院善福寺の通称で親しまれ、水掛不動明王をも祀るというので善福寺いった。護り本尊が不動明王なので、近くに不動明王があると出かける。門前にみろく院縁切不動明王とあった。縁切不動明王とはしらなかったので驚いた。

この金生山善福寺、号は弥勒院、本尊は弥勒尊、真言宗醍醐山報恩院末、開基は行基。宝亀三年(772)釈勤操和尚により再興、天正十六年(1588)、蒲生氏郷が松阪城を築城、その時松ヶ島より現在の地に移したと云う。享保十四年(1792)二月、類焼により堂、社ことごとく消失、堂は延享元年(1744)三月、再建したという。

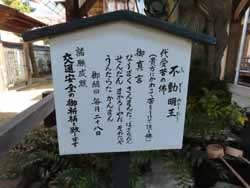

不動明王は大日如来の化身とも言われているので、縁切り参り、悪縁退散、病気平癒、諸願成就と何でも願いを聞いてもらえるのだろうか。本堂の左側奥に、不動明王尊があった。不動明王尊の前で若い女性が手を合わせていた。願い事が難しいのか10分ほど熱心に拝んでいた。我々に気が付いたのか場所を譲ってくれた。覚えたての不動根本印を結んで15秒で終わってしまった。社務所に縁切りの作法が書いてあった。

悪縁切りを希望される方は、左記の作法(手順)に従って下さい。

「先ず縁切り紙札(二百円)を買って、紙札に「願事」を書いて、その紙札を水かけ不動尊前の石鉢の水に浮かせて、溶けるまで祈る」とある。この二百円の神札を買うことが一番の肝要で二百円で、願い事が叶うなら安いものだと思いながら水かけ不動明王を振り返ったら、先ほどの女性が再び、願い事をしていた。昼飯はどこで、何を食べようかと悩んでいる人と違って彼女の悩みは深そうだった。旧松坂御城番長屋を見学する前に、腹ごしらえと松坂城跡のすぐ近くの自然薯料理をメインにした「本居庵」に行く。年寄り向けのランチと自然薯のかば焼きを頼んだ。

本居庵から徒歩2.3分の所、松坂城二ノ丸南隅の石垣のある裏門跡の先、旧三之丸に位置する石畳の小路を挟んで両側に二棟からなる松坂城を警護する「松坂御城番」という侍、二十人の組屋敷が保存されている。

各棟とも一戸あたり間口五間を基準として,東棟十戸,西棟九戸が残っている。平成16年12月、国の重要文化財に指定された。松阪市はこのうち一戸を借り受けて整備を行い、平成2年から一般公開している。

この松坂御城番というのは、家康が武功抜群の士九十名を三州横須賀の大須賀康高に属させ横須賀党と称していた。徳川頼宣が紀州徳川家初代藩主として転封に伴って、元和五年(1619)紀州徳川家、付家老として安藤直次も紀州田辺に転封させ、その時、横須賀党三十六家を二百石与力として田辺へ遣わした。安政二年(1855)、田辺に居住する紀州藩横須賀組一統に対し、突然十七箇条にわたる紀州家から支藩安藤家への支配替(藩主直属の直臣から藩主の家臣安藤家の家臣である陪臣)の通達があった。横須賀組二十二家(与力一統は、田辺安藤家に付けられた当初、三十六家だったが、安政二年時点では二十二家に減少)はこれに猛反発し拒絶し一統は浪々の身となりながら復帰運動を展開した。文久三年(1863)、直臣としての帰藩が叶い旧田辺与力二十人は四十石扶助を賜わり、松阪御城番となり、松阪城三ノ丸内に御城番長屋を賜ったという。

参考

田辺与力騒動 和歌山県史

幕末武士の失業と再就職(紀州藩田辺詰与力騒動一件)中公新書

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます