がんの予防や治療における漢方治療の存在意義を考察しています。がん治療に役立つ情報も紹介しています。

「漢方がん治療」を考える

616)骨髄由来抑制細胞をターゲットにしたがん免疫療法

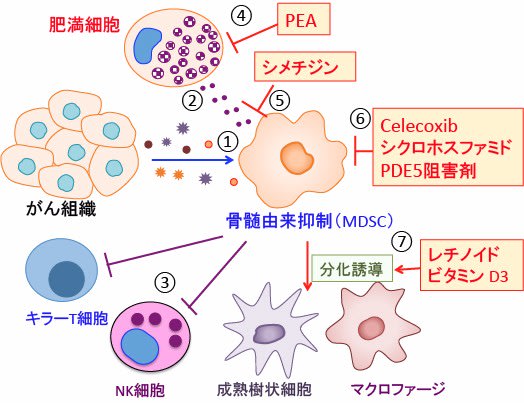

図:がん組織から産生される様々な因子が骨髄由来抑制細胞(MDSC)を動員し活性化する(①)。肥満細胞はヒスタミンなどのケミカルメディエーターを分泌してMDSCを活性化する(②)。MDSCはがん細胞を攻撃するキラーT細胞やナチュラルキラー細胞(NK細胞)を抑制する(③)。PEA(パルミトイルエタノールアミド)は肥満細胞の活性を抑制する(④)。シメチジンはヒスタミンとヒスタミン受容体の結合を阻害してMDSCの働きを阻害する(⑤)。COX-2阻害剤のCelecoxibやシクロホスファミドやホスホジエステラーゼ5(PDE5)阻害剤(バイアグラ、シアリスなど)はMDSCの働きを抑制する(⑥)。レチノイドとビタミンD3はMDSCの細胞分化を誘導してMDSCの活性を阻害する(⑦)。これらの組合せで骨髄由来抑制細胞の働きを阻害するとキラーT細胞やNK細胞によるがん細胞の排除を亢進できる。

616)骨髄由来抑制細胞をターゲットにしたがん免疫療法

【理想のがん治療とは】

強い副作用を伴う抗がん剤治療が「理想のがん治療」でないことは自明です。細胞毒性によってがん細胞の増殖を抑制するような治療法は、医学が進歩すれば、いずれは淘汰される治療法です。現行の抗がん剤治療は、正常細胞を傷つけ、老化や発がんを促進し、寿命を短縮する治療法であり、病気の治療法として理想とは言えません。

しかし、このような治療法が50年以上も続いているという現実があります。抗がん剤治療はほとんど進歩が無いということを意味しているかもしれません。例えば、シクロホスファミド(商品名:エンドキサン)は1958年に合成され、1959年に臨床試験が開始され、1962年に注射用製剤と錠剤が販売され、それ以来、各種の悪性腫瘍の治療に主要な抗がん剤として使用されています。

つまり、50年以上前に販売された薬がいまだにメインの抗がん剤として使用されていることが、抗がん剤を使った治療法の開発に革新的な進歩がないことを示唆しています。

体の免疫力や治癒力を利用した治療法は理想的ながん治療法になると多くの研究者は考えています。私たちの体には細菌やウイルスやがん細胞を排除する免疫監視機構というシステムが存在します。そのシステムを活性化してがん細胞を排除することができれば、理想のがん治療になります。

実際に、免疫チェックポイント阻害薬と言われる抗PD -1抗体のニボルマブ(商品名オプジーボ)や抗CTLA-4抗体のイピリブマブ(商品名ヤーボイ)は、がん種によっては通常の抗がん剤より有効であることが報告されています。

免疫細胞の働きを抑制するPD-1を発見した京都大学の本庶佑教授とCTLA-4を発見した米国テキサス大学のジェームズ・アリソン教授が今年のノーベル生理学・医学賞を受賞したことは、免疫細胞を利用したがん治療が有望であることが認められたためだと思います。

ただし、免疫チェックポイント阻害薬も免疫細胞が正常細胞も攻撃して自己免疫疾患などの重篤な副作用を引き起こすこともあります。副作用が起きずに奏功率が高い免疫療法が確立すれば、それは理想に近いがん治療と言えるかもしれません。

【がん組織が自然に消滅することもある】

特に治療をしないのにがんが自然に消滅する場合があります。「がんの芽」のようなでき始めのがん(子宮頸がんの上皮内がんなど)や非常に小さながんが食事療法や免疫を高めることによって消える例は、それほど珍しくありません。

手術ができないような進行がんが自然に消えることは非常に稀ですが、そのような症例を経験したり聞いたりしたことはあります。

文献的にも、進行がんの自然退縮の症例が多数報告されています。手術不能の進行がんの自然退縮例は数万例に1例程度と考えられています。このような自然退縮を引き起こすメカニズムを研究することが、がんの治療に役立つと考えられています。

今まで肉ばかり食べていた人が野菜を中心にした食事に代えたらがんが自然に消えたという例が報告されています。また、動物性脂肪を減らし魚の脂に多く含まれるオメガ3不飽和脂肪酸の量を増やすと、がんが消えたという症例報告もあります。このような経験から、がんの食事療法は、野菜やオメガ3系多価不飽和脂肪酸の摂取が基本になっています。

民間薬や漢方薬などががんの自然退縮を引き起こしたと推測される症例も数多く報告されています。

感染症などで高熱を起こした後にがんが消滅した症例も報告されています。このような経験から、温熱療法や、細菌成分を注射して発熱と免疫力を高める治療法が行われるようになりました。

がん細胞を攻撃するナチュラルキラー細胞やキラーT細胞の活性化ががんの自然退縮に関与している可能性が高いので、これらの免疫細胞を活性化するリンパ球療法や、がん特異抗原を免疫細胞に認識させるがんワクチンや樹状細胞療法などが研究され、がん治療に試されています。

前述の免疫チェックポイント阻害剤で進行がんが消滅する場合があります。これは免疫細胞の働きを十分に高めると、進行がんも消滅できることを意味しています。

以上のように、いろんな原因やメカニズムで、進行がんが自然退縮する例があることは確かです。このような体に備わった治癒力を活性化する方法を多数実践すると、がんとの共存やがんの自然退縮を達成できる可能性が高くなります。

進行がんの治療に対して、抗がん剤治療に代わって、いずれ免疫療法が主体になると思われます。免疫療法の方が理想に近いからです。

がん組織の微小環境には、免疫細胞の働きを阻害する多数のメカニズムが存在します。このような免疫細胞の働きを抑制しているメカニズムを阻止して、免疫細胞によるがん細胞への攻撃を高める方法ががんの補完・代替療法でも重要になります。

【がん組織には骨髄由来抑制細胞が増えている】

免疫系では、様々な種類の免疫細胞やサイトカインや増殖因子や伝達物質によって免疫応答が制御されていますが、これらには免疫応答を促進するものと抑制するものがあり、それらのバランスで免疫応答が制御されています。

免疫抑制性の細胞は、免疫反応を適切な時期に終息させたり、自己のたんぱく質や食物に反応しないようにする働きがあります。もし異常に免疫系が活性化され続けたり、自己のたんぱく質と反応すると、自己免疫疾患やアレルギー性疾患を引き起こします。

つまり、免疫応答を実行する細胞が暴走しないように抑制性の細胞やサイトカインや伝達物質が存在し、それによって免疫系が正常に働くことができるのです。

免疫抑制のメカニズムの一つに骨髄由来抑制細胞(Myeloid derived suppressor cell: MDSC)があります。この細胞は顆粒球のマーカーと単球/マクロファージのマーカーとを同時に発現している未熟な段階の骨髄由来細胞で、免疫反応を強力に抑制する働きを持っています。

骨髄由来抑制細胞はアルギナーゼや活性酸素、一酸化窒素、IL-10、TGF-βなどの産生を介して免疫担当細胞の活性を阻害したり、制御性T細胞(Treg)の誘導をきたすことによって免疫抑制作用を発揮します。

正常な場合には、免疫系が過剰に働いて自らの体を攻撃してしまう自己免疫疾患にならないように、骨髄由来抑制細胞や制御性T細胞がブレーキをかけています。つまりこれらの免疫抑制細胞は、健康な人にとっては、むしろ良い働きを担っています。

一方、担がん(体内にがんがある)状態では、骨髄由来抑制細胞ががん病巣部位のみならず循環血中やリンパ組織(リンパ節や脾臓など)においても増加することが報告されています。

末梢血中の骨髄由来抑制細胞の数が多いと予後が悪いという報告もあります。

がん細胞は免疫抑制性の骨髄由来抑制細胞をがん組織内に動員させることによって、キラーT細胞やNK細胞からの攻撃を抑えていることが明らかになっています。

つまり、がん細胞を攻撃・排除しようとするナチュラルキラー細胞(NK細胞)や細胞傷害性T細胞(キラーT細胞)の働きが、がん組織内では骨髄由来抑制細胞の増加によって抑制されているのです。

がん組織内でこのような免疫抑制細胞が増殖しているため、がん細胞に対する免疫細胞による攻撃や排除が起こりにくくなっていることが明らかになっています。

つまり、がん細胞を攻撃する免疫細胞の働きを良くするためには骨髄由来抑制細胞の活性を弱めることが重要だと考えられています。骨髄由来抑制細胞の分化を誘導したり、働きを阻害することによって、がん細胞に対する免疫細胞の攻撃力を高めて、がん細胞を排除する治療法が検討されています。

図:腫瘍組織からプロスタグランジンE2、IL-6、TGF-β、VEGF、GM−CSFなどの因子が産生される(①)。これらの腫瘍由来因子は血流によって骨髄に達し(②)、骨髄の前駆細胞から骨髄由来抑制細胞(MDSC)の増殖を促進する(③)。腫瘍組織から産生されるケモカイン(CXCL1/2やCXCL12など)がMDSCを腫瘍組織に誘導して集める(④)。腫瘍組織に集まったMDSCは細胞傷害性T細胞(CD8+T細胞)やナチュラルキラー細胞(NK細胞)の働きを阻害して抗腫瘍免疫を抑制する(⑤)。MDSCは成熟した樹状細胞やマクロファージに分化させることもできる(⑥)。

【肥満細胞はヒスタミンによって骨髄由来抑制細胞の活性を増強する】

ヒスタミンが骨髄由来抑制細胞の活性を高めることが報告されています。

ヒスタミンは、炎症反応や胃酸分泌、アレルギー反応など様々な生理反応に関与しています。ヒスタミンは細胞表面にある受容体に結合することによって細胞にヒスタミンの刺激を伝えます。

ヒスタミンは主に肥満細胞から分泌されます。

肥満細胞(マスト細胞, mast cell)は全身の粘膜下組織や結合組織に存在する骨髄由来の細胞で、血管が分布する組織であればほぼ全ての組織で見いだすことができます。

肥満細胞の中にはヒスタミンや炎症性サイトカインなどの各種化学伝達物質(ケミカルメディエーター)を含む顆粒が多く存在し、膨れた形態が肥満を連想させるため肥満細胞という名称になっています。

肥満細胞は細胞表面にIgE受容体が存在し、これに抗原が結合したIgEを介して受容体の架橋が成立すると、それがトリガーとなって細胞膜酵素の活性化がうながされ、内容物である顆粒からヒスタミンなどが放出されます。これを脱顆粒と言います。

花粉症や蕁麻疹は抗原刺激による肥満細胞の脱顆粒によるヒスタミン放出によって発症します。

肥満細胞はこのような即時型アレルギー反応の中心となって働く細胞ですが、近年では、アレルギー以外の様々な免疫応答や炎症反応に関与することが明らかになっています。

図:肥満細胞(マスト細胞)は中身の詰まった顆粒を多数有しており、この顆粒の中にはヒスタミンなどの炎症性メディエーターが含まれている。肥満細胞はIgEに対する高親和性受容体を発現しており、抗原が結合したIgEを介して受容体が架橋することにより、肥満細胞が活性化され、「脱顆粒」と呼ばれるプロセスを経て、顆粒内部のヒスタミンをはじめとする炎症性メディエーターが遊離する。その結果、炎症や免疫応答などに関与する。

肥満細胞がヒスタミン分泌を介して骨髄由来抑制細胞の活性を高めることが報告されています。次のような論文があります。

Mast cell histamine promotes the immunoregulatory activity of myeloid-derived suppressor cells. (肥満細胞のヒスタミンは骨髄由来抑制細胞の免疫制御活性を促進する)Journal of Leukocyte Biology. 96(1):151-159. 2014年

この論文では、MDSC(骨髄由来抑制細胞)の移動と活性化には肥満細胞から分泌されるヒスタミンが重要な役割を担っていることを報告しています。

MDSCはヒスタミン受容体1〜3(HR1–3)を発現しており、これらの受容体をアンタゴニスト(阻害剤)で阻害すると、MDSCの生存や増殖を促進するヒスタミンの作用は認められなくなりました。

つまり、肥満細胞から分泌されるヒスタミンはMDSC(骨髄由来抑制細胞)による免疫制御に重要な働きを担っており、MDSCをターゲットにした治療法の開発においては、この肥満細胞とMDSCの相互作用を考慮する必要があることを指摘しています。

Mast cells boost myeloid-derived suppressor cell activity and contribute to the development of tumor-favoring microenvironment.(肥満細胞は骨髄由来抑制細胞の活性を高めて、がん細胞に都合の良い微小環境の形成に関与している)Cancer Immunol Res. 3(1):85-95. 2015年

前述のように、がん細胞に対する免疫応答において、骨髄由来抑制細胞と肥満細胞の相互作用が重要であることが明らかになっています。

この研究では、大腸がん患者の粘膜組織と担がんマウスの大腸と脾臓における、骨髄由来抑制細胞と肥満細胞との相互作用について検討ています。

この論文の結論は、「骨髄由来抑制細胞と肥満細胞の相互作用を阻止する方法は、骨髄由来抑制細胞による免疫抑制を阻止し、抗腫瘍免疫を活性化するうえで有効である」ということでした。多くのがん患者において、末梢血中のMDSC(骨髄由来抑制細胞)が増えており、MDSCの数が多いほど予後が悪いという報告があります。

上述の論文のように、肥満細胞からのヒスタミンがMDSCの移動や増殖を促進し、遺伝子発現に影響することが明らかになってきました。

炎症とがんの関連については、多くのメカニズムがありますが、肥満細胞と骨髄由来抑制細胞の相互作用も重要だということです。

つまり、骨髄由来抑制細胞の働きを阻止して、抗腫瘍免疫を高めるとき、肥満細胞の活性抑制やヒスタミン受容体阻害剤の利用は有効だと考えられています。

【パルミトイルエタノールアミドとシメチジンはMDSCの活性化を阻害する】

肥満細胞とそれから産生されるヒスタミンが骨髄由来抑制細胞(MDSC)を活性化することが、がん組織において抗腫瘍免疫が十分に作動しない理由の一つになっています。

したがって、肥満細胞の働きを抑制したり、ヒスタミンの作用を阻害する治療法は、がん細胞に対する免疫的攻撃を増強できると言えます。

肥満細胞の働きを抑制する方法として、パルミトイルエタノールアミドがあります。

パルミトイルエタノールアミド(Palmitoylethanolaide; PEA)は炭素数16の脂肪酸のパルミチン酸にエタノールアミンが結合した体内成分で、古くから鎮痛作用や抗炎症作用が知られており、その作用機序として肥満細胞の脱顆粒を抑制して、抗炎症作用を示すことが報告されています。(440話参照)

ヒスタミン受容体拮抗薬のシメチジンには様々な抗腫瘍効果が報告されていますが、抗腫瘍免疫を高める作用があり、そのメカニズムの一つとして骨髄由来抑制細胞の抑制作用が報告されています。以下のような報告があります。

Cimetidine suppresses lung tumor growth in mice through proapoptosis of myeloid-derived suppressor cells.(シメチジンは骨髄由来抑制細胞のアポトーシスを誘導することによってマウスにおける肺がん細胞の増殖を抑制する)Mol Immunol. 54(1):74-83.2013年

【要旨】

ヒスタミンH2受容体の阻害剤のシメチジンはヒトや動物の腫瘍細胞の増殖を阻害することが報告されているが、その作用メカニズムについては十分に解明されていない。

本研究では、3LL肺がん細胞をマウスに移植する実験系で、シメチジンが腫瘍細胞の増殖を顕著に抑制することを示した。しかし、培養細胞を用いたin vitroの実験系では、シメチジンは3LL細胞の増殖や生存や移動や浸潤に対して抑制作用は示さなかった。

シメチジンは担がんマウスにおける脾臓や末梢血中や腫瘍組織におけるCD11b(+)Gr-1(+)の骨髄由来抑制細胞の集積を減少させた。

In vitroの培養細胞の実験系で、シメチジンはMDSCによるT細胞の抑制作用を阻止し、IFN-γ産生を増強した。

シメチジンはMDSCの一酸化窒素産生とアルギナーゼI発現を抑制し、MDSCのアポトーシスを誘導した。しかしながら、MDSCの細胞分化には影響しなかった。

重要なことは、MDSCの細胞表面にヒスタミンH2受容体が発現していたが、ヒスタミンはシメチジンのアポトーシス誘導作用を阻止できなかった。さらに、ファモチジン(famotidine)にはシメチジンのようなアポトーシス誘導作用は認めなかった。

シメチジンはMDSC細胞表面にFasとFasLの発現を誘導し、カスパーゼ依存性のアポトーシスを誘導することが明らかになった。

以上の結果から、シメチジンがMDSCのアポトーシスを誘導することによって腫瘍の増殖を阻止する新しいメカニズムが明らかになった。

つまり、シメチジンはがん細胞の増殖を直接抑制する作用は無いが、骨髄由来抑制細胞のアポトーシスを誘導して抗腫瘍免疫を高める作用メカニズムによって、がん細胞の増殖を抑える効果があるという内容です。

生体内アミンであるヒスタミンは、炎症反応や胃酸分泌、アレルギー反応など様々な生理反応に関与しています。ヒスタミンは細胞表面にある受容体に結合することによって細胞にヒスタミンの刺激を伝えます。

ヒスタミンの受容体は現在までに 3 種類のサブタイプ(H1~H3)が見つかっていますが、そのうち H2 受容体は胃酸分泌において中心的な役割を担っており、その拮抗薬であるシメチジンは胃酸の分泌を抑える効果により胃炎や消化性潰瘍や逆流性食道炎などの治療薬として使用されています。

1980 年代後半に デンマークのTonnesen らにより、シメチジンが胃がん患者に対し延命効果を示すことが報告され、その後、大腸がん、悪性黒色腫に対しても同様の効果を示すことが報告されています。

例えば、治癒切除術後5-FU(200mg/日)投与を受けている原発性大腸がん患者(シメチジン800mg/日併用群34例、非併用群30例の計64例)において、平均10.7年の観察期間での10年生存率は、シメチジン併用群で84.6%、シメチジン非併用群で49.8%でした(P<00001)。

切除手術を受けた大腸がん患者を対象にした臨床試験のメタ解析によると、シメチジンを服用することによって死亡リスクが0.53に低下すると報告されています。

ヒスタミンにはがん細胞の増殖を促進する作用や、細胞性免疫を抑制するリンパ球(骨髄由来抑制細胞や制御性T細胞)を活性化することなどが報告されており、そのためシメチジンの延命効果は、がん細胞に対するヒスタミンの細胞増殖促進作用を阻害する機序や、がん細胞に対する免疫力を活性化させる可能性などが指摘されています。

大腸がん細胞はヒスタミンを分泌し、がん組織の中のヒスタミンのレベルが高いことが報告されています。つまり、がん患者や手術後の病態における免疫抑制には、ヒスタミンが関与している可能性があり、H2ブロッカーによって、免疫力低下の機序を解除できる可能性が指摘されています。

さらに、シメチジンが接着因子 E-セレクチンの発現を抑制することによりがんの転移を抑制する抑える機序や、インターロイキン 12の発現上昇を介したナチュラルキラー細胞活性化、血管新生阻害作用によって腫瘍組織の増大を阻止する可能性、がん細胞にアポトーシス(細胞死)を誘導する作用など、新たなメカニズムも報告されています。

ラニチジンやファモチジンなど他のヒスタミンH2 受容体拮抗薬を用いた検討においては、それらがシメチジンと同等もしくはそれ以上に強力な薬理作用を有するにも関わらず、がん患者に対し同様の効果 が認められないという報告がなされています。

すなわちシメチジンの有する延命効果や腫瘍増殖抑制作用などは、そのH2受容体拮抗作用によるものではなくシメチジン特有のものである可能性も指摘されています。

シメチジンには、骨髄由来抑制細胞の抑制以外にも様々なメカニズムで抗腫瘍免疫を増強することが報告されています。

がん治療において、がん細胞に対する免疫応答を増強する目的でシメチジンを服用するエビデンスは高いと思います。極めて安価なので、進行がんの治療や再発予防に使用する価値はあると思います。

【COX-2阻害剤は骨髄由来抑制細胞の働きを抑制する】

がん組織ではがん細胞やマクロファージが産生するシクロオキシゲナーゼ-2(COX-2)の活性亢進によってプロスタグランジンE2(PGE2)の産生が高まっています。

このようなPGE2やサイトカインやケモカインや乳酸やプロトンなどががん組織に骨髄由来免疫抑制細胞を動員し、免疫担当細胞の働きを弱めることによって、免疫細胞の攻撃からがん細胞を守っていることが明らかになっています。

COX-2阻害剤のセレコキシブ(celecoxib)が骨髄由来抑制細胞の働きを阻害して、免疫療法の効き目を高めることが報告されています。以下のような報告があります。

COX-2 inhibition improves immunotherapy and is associated with decreased numbers of myeloid-derived suppressor cells in mesothelioma. Celecoxib influences MDSC function.(中皮腫において、COX-2阻害は、免疫療法の効果を高め骨髄由来抑制細胞の数の減少に関連する。 セレコキシブは骨髄由来抑制細胞の機能に影響を与える。) BMC Cancer. 2010 Aug 30;10:464. doi: 10.1186/1471-2407-10-464.

骨髄由来抑制細胞(MDSC)は、腫瘍由来因子(例えば、プロスタグランジン)によって誘導され、免疫抑制において重要な役割を果たしています。 MDSCは、アルギナーゼIの発現の増加および活性酸素種(ROS)および一酸化窒素(NO)の産生を介して、T細胞およびNK細胞の機能を抑制します。 MDSCによる免疫抑制は、免疫療法に対する不応性の主なメカニズムの1つです。

この論文では、COX-2阻害によるプロスタグランジン合成を阻害することによって、MDSCの生体内免疫抑制機能が阻止できるかどうかを、マウスの中皮腫移植腫瘍モデルで検討しています。

がん細胞の増殖が起こる領域には、多数のMDSCが浸潤し、COX-2発現が亢進していました。COX-2阻害剤のセレコキシブは、インビトロおよびインビボでプロスタグランジンE2レベルを低下させました。 担がんマウスにセレコキシブを経口投与すると、すべてのMDSCサブタイプの局所および全身の拡大が抑制され、免疫療法の効果を高めました。

この論文の結論は 「セレコキシブは樹状細胞ベースの免疫療法を改善する強力な治療法であり、MDSCの数および免疫抑制機能を抑制する。 これらのデータは、免疫療法を行なう時に、同時にシクロオキシゲナーゼ-2活性を阻害することが有用であることを示唆している。」となっています。つまり、COX-2阻害剤は、がん細胞に対する免疫細胞の攻撃活性を高めることができるという報告です。

【低用量のシクロホスファミドは骨髄由来抑制細胞を阻害する】

シクロホスファミド(商品名:エンドキサン)はナイトロジェンマスタードの流れをくむアルキル化剤で、DNAをアルキル化してがん細胞(分裂している細胞)を死滅させます。

がん治療の場合は、1日100~200mgの服用で、自己免疫疾患の場合は1日50mg程度の低用量を服用します。

低用量の場合は、免疫細胞や炎症細胞の働きを抑制して炎症反応を抑える作用(抗炎症作用)によって自己免疫疾患を治療します。

シクロホスファミドは、自己免疫疾患に使用されるのとほぼ同じ服用量が、がんのメトロノミック・ケモテラピーでも使用されています。

メトロノミック・ケモテラピー(Metronomic Chemotherapy)とは、メトロノームのように規則的に低用量の抗がん剤を頻回に投与していく抗がん剤治療法です。(397話参照)

メトロノミック・ケモテラピーではがん細胞を死滅させるのではなく、がん間質の細胞に作用して炎症性サイトカインの産生や血管新生を阻害することによって抗腫瘍効果を得ることを目標にしています。

自己免疫疾患(膠原病)の治療に炎症細胞や血管内皮細胞や線維芽細胞の働きを抑制することが有効なのと同様に、がん組織に存在する炎症細胞や血管内皮細胞や線維芽細胞の働きを抑制するとがん細胞自体の増殖や転移も抑制できることが明らかになっています。

シクロホスファミドの低用量投与ががんワクチンの効果を高めることが報告されています。以下のような報告があります。

Metronomic cyclophosphamide enhances HPV16E7 peptide vaccine induced antigen-specific and cytotoxic T-cell mediated antitumor immune response.(メトロノミック投与のシクロホスファミドはHPV16E7ペプチド・ワクチンで誘導した抗原特異的な細胞傷害性T細胞による抗腫瘍免疫を増強する)Oncoimmunology. 2014 Nov 14;3(8):e953407.

この研究では、ヒトパピローマウイルス(HPV16)で誘導した腫瘍モデルにおけるHPV16E7をターゲットにしたペプチドワクチンとメトロノミックなシクロホスファミド投与との併用の効果を検討しています。

ワクチンとシクロホスファミドの併用群で腫瘍増殖の顕著な抑制が認められました。

メトロノミックなシクロホスファミド投与はリンパ節のリンパ球を顕著に減らす作用を示したが、ワクチンで誘導される抗原特異的なCD8+T細胞(キラーT細胞)の増殖は抑制しませんでした。

ワクチンとメトロノミックなシクロホスファミド投与を受けたマウスの脾臓のリンパ球は腫瘍細胞を死滅させる活性を亢進していました。

腫瘍を移植したマウスの実験系で、低用量のシクロホスファミドは免疫機能が正常なマウスでは抗腫瘍効果を示し、免疫不全マウス(ヌードマウス)で抗腫瘍効果が認められなかったという実験結果が報告されています。

これは、シクロホスファミドを低用量で用いた場合の抗腫瘍効果は、がん細胞に対する直接的な作用や血管新生阻害作用とは関係なく、免疫細胞による作用であることを示唆しています。

腫瘍組織には制御性T細胞(Treg)や骨髄由来抑制細胞(MDSC)が増えており、これらの細胞がCD8陽性のキラーT細胞(細胞傷害性T細胞)の働きを阻害するので、がんワクチンを使ってがん抗原特異的なキラーT細胞が増えても、がん細胞を死滅させることができません。そこで、TregやMDSCを減らす方法が抗腫瘍免疫を高める上で大切になってきます。

このような抑制性の免疫細胞を減らす方法として、前述のようにシメチジンやセレコキシブがあります。さらに、低用量のシクロホスファミドは実際にがんワクチンとの併用で多くの研究が報告されています。

シクロホスファミドは投与量が多いと、キラーT細胞やナチュラルキラー(NK)細胞などエフェクター細胞も抑制されますが、適度な量だとキラーT細胞やNK細胞は抑制せず、制御性T細胞や骨髄由来抑制細胞の働きを抑制して、抗腫瘍免疫を高めることができます。

ただ、この「適度な量」というのが問題です。

自己免疫疾患の治療で使われる量は細胞傷害性T細胞の活性を抑制する量であるため、それよりも少ない量が良いのかもしれません。

【低用量のシクロホスファスファミド単独で大きな腫瘍が消滅する】

低用量のシクロホスファミドの間歇的投与が、抗腫瘍免疫を活性化して、大きな腫瘍を消滅できるという実験結果も報告されています。以下のような報告があります。

Metronomic cyclophosphamide eradicates large implanted GL261 gliomas by activating antitumor Cd8+ T-cell responses and immune memory.(シクロホスファミドのメトロノミック投与は、抗腫瘍性のCD8陽性T細胞応答と免疫記憶を活性化することによって、大きなGL261グリオーマ移植腫瘍を消滅させる)Oncoimmunology. 2015 Feb 18;4(4):e1005521. eCollection 2015.

【要旨】

細胞毒性のある抗がん剤治療は免疫原性細胞死を誘導する。しかし、大きな腫瘍を免疫細胞だけの作用で縮小させ、しかも長期間の免疫記憶を成立させるために有効な方法は確立されていない。

免疫系が正常なマウスにGL261グリオーマ細胞を移植した実験系を用い、6日おきのシクロホスファミドのメトロノミック投与の効果を検討した。

シクロホスファミドの6日おきのメトロノミック投与の2サイクルの治療で、腫瘍細胞特異的なCD8陽性細胞傷害性T細胞(CTL)とナチュラルキラー(NK)細胞、マクロファージ、その他の免疫細胞を増やし、活性化した。

このようなCTLやNK細胞といったエフェクター細胞はシクロホスファミド投与の6日後にピークになりその後減少した。制御性T細胞の数はCTLやNK細胞と逆の動きを示した。

間歇的なシクロホスファミドを数回繰り返すことによって腫瘍は縮小し、消滅した。

腫瘍の消滅にはCD8陽性キラーT細胞(CTL)が必要であった。GL261細胞の再移植に対して、末梢血中のCTLの増加と腫瘍組織でのCTLの浸潤が認められ、抗原特異的な免疫記憶が成立していた。

以上の結果から、抗がん剤のシクロホスファミドの単独の投与でも、その投与量と投与スケジュールを適切化すれば、大きな腫瘍を縮小させ、さらに消滅させ、免疫記憶を成立させることも可能であることが示された。

シクロホスファミドを使ったメトロノミック・ケモテラピーは血管新生阻害作用によって抗腫瘍効果を示すと考えられています。しかしながら、最近の研究では、自然免疫の活性化など免疫機能を介したメカニズムの関与の重要性が指摘されています。

この研究グループは、がん抗原特異的なキラーT細胞の活性化と移植腫瘍の縮小に、シクロホスファミドの間歇的な投薬スケジュールが有効だと報告しています。

シクロホスファミドで死滅すると免疫細胞が認識しやすい免疫原性細胞死を誘導します。

高用量だと、免疫原性細胞死を誘導しますが、免疫系も抑制されます。また、がん組織がダメージを受けると血管新生が促進され、がん組織の増大を招く場合もあります。

一方、低用量の間歇的投与の場合、免疫原性細胞死は起こりにくいのですが、血管新生が起こらず、骨髄由来抑制細胞(MDSC)と制御性T細胞(Treg)の活性は抑制され、細胞傷害性T細胞(CTL)やナチュラルキラー(NK)細胞は抑制されないので、抗原特異的な抗腫瘍免疫を活性化することができます。

つまり、シクロホスファミドの低用量の間歇投与は、最大耐用量を投与する通常の抗がん剤治療とは異なるメカニズムで腫瘍縮小効果を発揮します。しかも、免疫記憶が成立するので、再発を予防できることになります。

低用量頻回(メトロノミック)あるいは間歇的なシクロホスファミド投与と、樹状細胞の活性化による自然免疫の発動(イミキモド、ピドチモド)と、抗原特異的な細胞傷害性T細胞の活性化をサポートする方法(COX-2阻害剤、シメチジン、漢方薬など)を組み合わせると、免疫機序での腫瘍の排除ができるかもしれません。

この場合、シクロホスファミドは自己免疫疾患の治療に使用する量(50mg/日)を週に1回服用するくらいが良いと思われます。

図:抗がん剤のシクロホスファミドは高用量でがん細胞の免疫原性細胞死を引き起こすが、低用量では細胞死は誘導できない(①)。腫瘍組織の血管新生は低用量で阻害されるが、高用量では、細胞死によって産生されるサイトカインや増殖因子によってむしろ血管新生が促進される(②)。T細胞の働きを抑制する骨髄由来抑制細胞(MDSC)と制御性T細胞(Treg)はシクロホスファミドの低用量で活性が抑制され、高用量でも細胞死によって活性が抑制される(③)。低用量ではMDSCとTregの活性低下によって、細胞傷害性T細胞(CTL)とナチュラルキラー細胞(NK細胞)の活性は亢進するが、高用量では細胞死によって抑制される(④)。その結果、シクロホスファミドの低用量の投与はがん細胞の増殖を抑制し(⑤)、高用量の投与は増殖を促進する(⑥)。

【ホスホジエステラーゼ5阻害剤は骨髄由来抑制細胞を阻害する】

勃起不全治療薬のバイアグラやシアリスといったホスホジエステラーゼ5阻害剤は抗腫瘍免疫を増強することが報告されています。以下のような報告があります。

Phosphodiesterase-5 inhibition reduces postoperative metastatic disease by targeting surgery-induced myeloid derived suppressor cell-dependent inhibition of Natural Killer cell cytotoxicity.(ホスホジエステラーゼ-5阻害は、外科手術によって誘導される骨髄由来抑制細胞依存性のメカニズムによるナチュラルキラー細胞の細胞傷害活性の阻害を標的化することによって手術後の転移を減少する)Oncoimmunology. 2018 Mar 1;7(6):e1431082.

原発腫瘍の除去に必要な手術行為が、免疫系を抑制し、がん細胞の転移を促進することが、動物実験やがん患者の検討で明らかになっています。そこで、手術前後において免疫細胞を活性化し、免疫抑制状態を改善する方法は、がん治療の効果を高めます。

この研究では、マウスの実験モデルを使って、外科手術によって骨髄由来抑制細胞(MDSC)が誘導され、ナチュラルキラー(NK)細胞機能の低下を引き起こすことを示しています。そして、手術前後のホスホジエステラーゼ5(PDE5)阻害剤のシルデナフィル(バイアグラ)の投与は、アルギナーゼ1とIL4Raの発現および活性酸素種の産生を抑制することによって、手術で誘発された顆粒球性の骨髄由来抑制細胞の機能を減少させ、NK細胞の抗腫瘍活性を高め、手術後の再発を減少させることを報告しています。

つまり、PDE5阻害剤が手術誘発性の骨髄由来抑制細胞の働きを阻害することにより手術後の転移や再発を減少させることを示唆しています。

Tadalafil Augments Tumor Specific Immunity in Patients with Head and Neck Squamous Cell Carcinoma(タダラフィルは頭頚部扁平上皮がん患者における腫瘍特異的免疫を増強する)Clin Cancer Res; 21(1); 30–38.

頭頚部扁平上皮がん患者の免疫機能に対するホスホジエステラーゼ5(PDE5)阻害の生体内(in vivo)での効果を測定するために、無作為化前向き二重盲検プラセボ対照第II相臨床試験を行った報告です。

タダラフィル(シアリス)は免疫応答を増強し、ex vivoにおけるT細胞の増殖は、対照患者が1.1倍に対してタダラフィル投与群は2.4倍に増加させました。末梢MDSC数は、コントロール群が1.26倍の変化に対してタダラフィル投与群は0.81倍の変化で有意に減少させました。頭頚部扁平上皮がん細胞の細胞溶解物に対する腫瘍特異的免疫応答はタダラフィル投与患者において増強されました。

この論文の結論は「これらの試験結果は、タダラフィルが頭頚部扁平上皮がん患者の一般的および腫瘍特異的免疫を増強し、頭頚部扁平上皮がんの治療における有効性を示唆している。がん細胞の免疫監視機構からの回避、および全身および腫瘍特異的免疫の抑制は、頭頚部扁平上皮がん発症の重要な特徴である。この研究は、PDE5阻害剤であるタダラフィルが頭頚部扁平上皮がん患者の腫瘍特異的免疫抑制を阻止し、治療に適用可能であることを示している。」となっています。

ホスホジエステラーゼ5(PDE5)阻害剤の免疫調整作用とがんとの関連が最初に指摘されたのは2006年です。(以下の論文)

Phosphodiesterase-5 inhibition augments endogenous antitumor immunity by reducing myeloid-derived suppressor cell function(ホスホジエステラーゼ5阻害剤は骨髄由来抑制細胞の機能を低下させることによって生体内の抗腫瘍免疫を増強する)J Exp Med. 2006 Nov 27; 203(12): 2691–2702.

体の免疫監視機構はがん化した細胞を排除しようとします。しかし、がん細胞は骨髄から免疫抑制性の細胞をがん組織に動員して、免疫監視機構から逃れようとします。これが骨髄由来抑制細胞です。腫瘍組織内のキラーT細胞が数が多いほど、がん患者の生存期間が長いという報告がありますが、骨髄由来抑制細胞はキラーT細胞の数と働きを低下させます。

シルデナフィル(バイアグラ)やタダラフィル(シアリス)は骨髄由来抑制細胞の働きを抑制して、免疫監視機構を正常化します。

骨髄由来抑制細胞はがん細胞由来のGM-CSFやVEGFやIL6によって誘導され、アルギナーゼ-1(arginase-1)と誘導性一酸化窒素合成酵素の産生を亢進してT細胞機能を抑制します。ホスホキエステラーゼ5阻害剤は一酸化窒素とアルギナーゼ-1の両方の産生を阻害してT細胞機能を正常化します。

【レチノイドとビタミンDによる骨髄由来抑制細胞の分化誘導療法】

オールトランス・レチノイン酸(All-trans retinoic acid:ATRA)はビタミンA誘導体で核内受容体のレチノイン酸受容体やレチノイドX受容体に作用して遺伝子発現を誘導します。

ATRAが骨髄球の分化を誘導することはよく知られています。ATRAがMDSCの分化を誘導して成熟させ、免疫抑制活性を低下させることが報告されています。以下のような報告があります

All-trans-retinoic acid eliminates immature myeloid cells from tumor-bearing mice and improves the effect of vaccination.(オールトランス・レチノイン酸は担がんマウスの未熟な骨髄細胞を除去してワクチンの効果が高める)Cancer Res. 63(15):4441-9.2003年

【要旨】

がん組織による免疫抑制の誘導は、がん細胞が免疫監視機構を逃れる主要なメカニズムの一つである。がんワクチンの治療効果が得られにくいのは、がん組織誘導性の免疫抑制のメカニズムが作動しているためである。

がん組織による免疫抑制においては、未熟な骨髄細胞が重要な役割を果たしている。これらの未熟骨髄由来抑制細胞は担がんマウスにおいて増加し、様々なメカニズムでT細胞の機能を阻害する。

本研究では、抗腫瘍効果を高める目的で、骨髄由来抑制細胞を除去する実験を行った。

担がんマウスにオールトランス・レチノイン酸(all-trans-retinoic acid ;ATRA)を投与すると、全ての実験モデルにおいて腫瘍内の骨髄由来抑制細胞を減少することが示された。この作用はATRAの直接的な殺細胞作用やがん細胞からの増殖因子の産生抑制とは関係なかった。

ATRAは未熟な骨髄由来抑制細胞を成熟樹状細胞やマクロファージや顆粒球に分化誘導した。

担がんマウスにおいて骨髄由来抑制細胞が除去されるとT細胞による腫瘍特異的な免疫応答が改善した。

2種類の異なるがんワクチンの実験モデルで、ATRAを併用すると、抗腫瘍免疫の効果が顕著に増強した。

以上の結果から、ATRAを使った未熟な骨髄由来抑制細胞を分化誘導によって除去する方法は、がんワクチンの治療効果を高める方法として役立つ可能性が示された。

Reversal of myeloid cell-mediated immunosuppression in patients with metastatic renal cell carcinoma.(転移性腎臓がん患者における骨髄由来細胞による免疫抑制の解除)Clin Cancer Res. 14(24):8270-8. 2008年

この研究では、腎臓がん患者におけるT細胞の免疫応答の制御におけるCD33(+)骨髄由来抑制細胞(MDSC)の役割を検討しています。さらに、MDSCによる免疫抑制に対するオールトランス・レチノイン酸の作用についても検討しています。

腎臓がん患者から分離されたMDSCは、細胞障害性T細胞(CTL)と相互作用したとき、活性酸素種と一酸化窒素の産生を介して抗原特異的なT細胞応答を抑制しました。しかし、健常人から採取したMDSCはT細胞応答を抑制しませんでした。

オールトランス・レチノイン酸(ATRA)は、MDSCを抗原提示細胞の前駆細胞に分化誘導する作用によって、MDSC誘導性の免疫抑制を阻止し、T細胞機能を改善しました。

以上から、この論文の結論は「これらの結果は、腎臓がんの免疫療法において、MDSCの細胞分化を誘導する方法を利用することの有用性を示唆している。」となっています。

Targeting myeloid-derived suppressor cells using all-trans retinoic acid in melanoma patients treated with Ipilimumab. (イピリムマブで治療したメラノーマ患者におけるオールトランスレチノイン酸を用いた骨髄由来抑制細胞の標的化)Int Immunopharmacol. 2018 Oct;63:282-291.

【要旨】

研究の背景:免疫チェックポイント阻害剤は、多くのがんの全体的な生存率を改善しているが、患者の大部分は治療に応答せず、がんは進行する。メラノーマにおける免疫療法の有効性を制限する腫瘍関連メカニズムの一つは、骨髄由来抑制細胞(myeloid-derived suppressor cells :MDSC)の動員および増殖である。 したがって、免疫療法と組み合わせて骨髄由来抑制細胞を標的とすることは、奏効率および有効性を改善する魅力的な戦略である。

方法:進行性黒色腫患者を対象にして、イピリムマブ単剤またはイピリムマブ+オールトランスレチノイン酸(ATRA)による治療法を比較する無作為化第II相臨床試験を実施した。

結果:混合リンパ球反応によるin vitroの実験系で、ATRAはMDSCの免疫抑制機能を低下させた。さらに、ATRAは、MDSCによるPD-L1、IL-10、およびインドールアミン2,3ジオキシゲナーゼ(indoleamine 2,3‑dioxygenase)を含む免疫抑制遺伝子の発現を減少させた。 さらに、ATRAはグレード3または4の有害事象の頻度を増加させなかったため、イピリブマブを使った標準的治療にATRAを併用する上での安全性には問題ないと思われた。

最終的な結果として、進行黒色腫患者におけるイピリムマブ単独の治療と比較して、イピリムマブ+ATRA併用治療は、循環するMDSCの頻度を有意に減少させた。

結論:これらの結果は、免疫療法に対する抵抗性におけるMDSCの重要性を示し、がん患者におけるMDSCの標的化が免疫療法の効果を増強する可能性があるという証拠を提供する。

イピリムマブ(Ipilimumab)はCTLA-4を標的としたモノクローナル抗体で、商品名はヤーボイです。

細胞傷害性T細胞(CTL)はがん細胞を認識し破壊する能力を持ちますが、それを抑制するメカニズムが存在します。イピリムマブはそのメカニズムを解除して、CTLの機能を発揮させます。CTLA-4は細胞傷害性T細胞の働きを抑制するスイッチのようなもので、がん細胞がCTLA-4のスイッチを入れるタンパク質を持っていて、CTLの働きを阻止しています。抗CTLA-4抗体はCTLA-4のスイッチが入らないようにして、CTLの働きを増強します。

担がんマウスにオールトランス・レチノイン酸(ATRA)を投与するとMDSCは成熟した樹状細胞、好中球、単球に分化し、CTLによる免疫応答を増強できることが報告されています。

マウスの複数の実験モデルで、ATRAがワクチン治療の効果を高めることが報告されています。移植腫瘍を使ったがんワクチンの実験でも、ATRAを投与すると腫瘍増殖の抑制効果が増強することが報告されています。

18例の腎臓がん患者にATRAを7日間投与すると、末梢血のMDSCの数が減少する結果が報告されています。

血中のATRA濃度が十分に高くなった腎臓がん患者では、MDSCの数が健常人と同じレベルまで低下しました。同時に、IFN-γとIL-2のレベルの増加、Th1/Th2比(type 1 to type 2 T-helper cell ratio)の増加が認められています。

がんワクチンや抗がん剤治療との併用におけるATRAの効果に関する臨床試験が行われています。

ATRAの代わりにニキビの治療薬のイソトレチノインも同様の効果が期待できます。(370話参照)

イソトレチノインは体内でATRAに変換されて遺伝子発現に作用するプロドラッグです。ATRAより安価で、副作用も少ないです。

また、ビタミンD3も骨髄細胞の成熟を促進することが報告されています。

ビタミンD3とレチノイドは未熟な骨髄由来細胞の成熟を促進し、抗腫瘍免疫を高めることが報告されています。

例えば、頭頚部扁平上皮がん患者を対象にした臨床試験で、1日60μgのビタミンD3の投与によって骨髄細胞のHLA-DRの発現が亢進し、血中のIL-12とIFN-γの濃度が増加したという報告があります。

MDSCはマクロファージからのIL-12産生を抑制し、IL-10の産生を亢進し、Th1免疫を抑制します。

COX-2阻害剤のCelecoxibを投与すると骨髄由来抑制細胞の数が減少し、腫瘍内に浸潤するリンパ球の数が増えることが報告されています。(446話参照)

以上のように、シメチジン、パルミトイルエタノールアミド、celecoxib、低用量のシクロホスファミド、レチノイド、ビタミンD3は骨髄由来抑制細胞の働きを抑制して抗腫瘍免疫を高めることができます。(トップの図)

「腫瘍組織における免疫抑制性の微小環境(TumorImmunosuppressive Microenvironment)」を改善する治療法は、がんの免疫療法の効果を高めることができます。さらに、自然免疫や獲得免疫を刺激し活性化するピドチモド、ピシバニール、漢方薬などを併用すると、免疫力によってがん組織を縮小することもできます。

免疫チェックポイント阻害剤を使用するときも、骨髄由来抑制細胞の抑制は、奏功率を高めることができます。

免疫療法ではエフェクター細胞の働きを阻害するメカニズムをターゲットにすることが重要です。

図:ピドチモドは樹状細胞の成熟とIL-12産生を促進して1型ヘルパーT細胞(Th1)を増やす(①)。ピシバニールもIL-12の産生を高め樹状細胞の成熟を促進する(②)。プロスタグランジンE2(PGE2)はIL-12の産生を抑制して2型ヘルパーT細胞(Th2)への分化を誘導するので、COX-2阻害剤のCelecoxibはPGE2の産生を阻害してTh2への分化誘導を阻止する(③)。PGE2は骨髄由来抑制細胞(MDSC)の増殖を促進するので、CelecoxibはMDSCの増殖を阻止する(④)。漢方薬(紅参、黄耆、川芎など)はTh1サイトカインの産生を高めて細胞性免疫を活性化する(⑤)。シメチジンとシクロフォスファミドはMDSCの活性や生存を阻害する(⑥)。レチノイドとビタミンD3は未熟なMDSCを成熟させ分化誘導によって免疫抑制活性を低下させる(⑦)。これらの総合作用で、がん細胞に対する免疫応答を活性化すれば、がんを縮小できる。

| « 615)がんの酸... | 617)なぜ膵臓... » |