面白かった! 昨年から中国製の古装ドラマの視聴が止まらない。本国では、粗製乱造を懸念する声もあるそうだが、少なくとも話題作に限っては、期待を裏切らない完成度の高いドラマが次々に誕生している。本作の舞台は後漢の末年。群雄が割拠する中、曹操は漢室の天子を擁して、強大な権力を手にしつつあった。その頃、楊俊の息子の楊平(字:義和)は、幼い頃から司馬家に預けられ、次男の司馬懿(字:仲達)と兄弟のように仲良く育っていた。

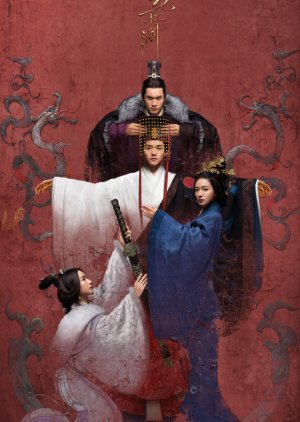

面白かった! 昨年から中国製の古装ドラマの視聴が止まらない。本国では、粗製乱造を懸念する声もあるそうだが、少なくとも話題作に限っては、期待を裏切らない完成度の高いドラマが次々に誕生している。本作の舞台は後漢の末年。群雄が割拠する中、曹操は漢室の天子を擁して、強大な権力を手にしつつあった。その頃、楊俊の息子の楊平(字:義和)は、幼い頃から司馬家に預けられ、次男の司馬懿(字:仲達)と兄弟のように仲良く育っていた。あるとき、父の楊俊が楊平を引き取りにきた。馬車の中で楊俊は、楊平の真実の身分は、天子劉協の弟・劉平であると告げる。先帝と王美人の間に双子が生まれたが、弟を引きとって育ててきたのだという。困惑する劉平(楊平)は、弘農王妃唐瑛に引き合わされ、従者の宦官に化けて、皇宮に入る。そこでは劉平そっくりの兄・劉協がすでに身まかっており、皇后伏寿は、陛下の遺勅として、天子の喪を秘し、劉平が身代わりとなって、曹操を倒し、漢室の復興に尽くすことを命じる。

正直、こんなトンデモない設定で大丈夫だろうか?と最初は危ぶんだ。加えて、私がこれまで見てきた中国ドラマに比べると、びっくりするほど出演者の年齢層が若いのだ。司馬懿役の韓東君は25歳。曹丕役の檀健次は27歳。曹植役の劉昱晗は23歳。楊修役の王萌は29歳。主役の劉平役・馬天宇くんは31歳だが、童顔なので20代前半に見える。脇役には、それなりにおじさんも配しているが、基本はイケメン大河、アイドル時代劇なのである。なので、最終話まで、上記の俳優さんは髭をつけない。

男性陣に比べるとヒロインはやや年齢高めだが、皇后を演じた万茜さん(36歳)はとても好き。華奢なのに胆力と威厳があって、ハスキーで低めの声が色っぽかった。曹操の専横を憎み、漢室の復興を悲願とし、はじめは劉平を傀儡として操ろうとするが、次第に劉平の人間性に惹かれていく。劉平は司馬懿に「婦人之仁」と揶揄される平和主義者で、最後までその信念を曲げない。民の安寧を守るには、天下一統が必要であり、そのためには曹操と手を組むと言い出して、皇后はじめ、漢室の忠臣たちを激怒させるが、頑固に自分の道を行き、最後には周囲の人々を心服させてしまう。

劉平の正体を知りながら、その天子としての器量を認めていく者に郭嘉(王陽明)、満寵(屠楠)、曹操(謝君豪)らがいる。みんな個性的な人物造形でとってもよかった。序盤で狂犬みたいに劉平の正体を嗅ぎまわっていた満寵が、最後は体を張って劉平の命を救うのである。ご都合主義でなく、素直に納得できる展開だった。曹操は劉平と手を組むことに同意しなかったが、お互いが必要であることを認め合った。本作の曹操は、小柄であまり強そうにないのだが、頭の回転が速く、洞察力に富み、弁が立つ人物に描かれていた。野心は理想の別名なんだなあ。

曹丕は、素直な好青年で登場するが、父親に認められたい思いをこじらせて、次第に残忍で悪辣な行為も辞さなくなっていく可哀想な馬鹿息子である。檀健次くん、陰険な役柄が似合うが、いつか明朗で裏表のない役でも見てみたい。もうひとりのヒロイン弘農王妃唐瑛(未亡人)は、司馬懿といい仲になるのだが、もう少し若い女優さんのほうがよかった。董潔さん(38歳)きれいなんだけれど。

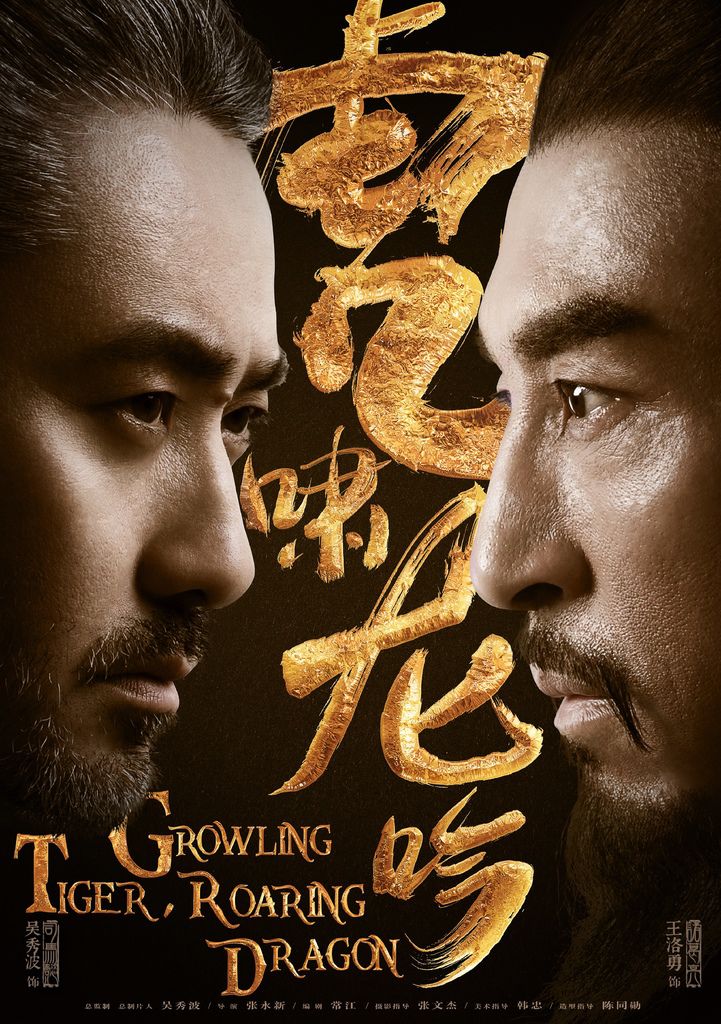

物語は何度もヤマがあり、武侠的な味つけもあって面白い。荒唐無稽ではあるけど、日本でいえば『平家物語』とは別の『義経千本桜』や『平家女護島』の物語を楽しむような気持ちで楽しめばいいのだと思う。全編を通して面白いが、個人的には終盤(35話前後から)が特に面白くて、前半は少し冗長だったかもしれない、と感じた。実は、原作小説は官渡の戦いで終わるので「31話以降は脚本家のオリジナルストーリー」という情報をネットで見た。この脚本家は『軍師聯盟』『虎嘯龍吟』と同じ方である。確かに終盤は、多くのキャラクターが闇落ちと不幸な結末を迎える。肺腑を抉られる快感が『軍師聯盟』とよく似ている。

でも大丈夫。劉平は、史書の記述とは少し違ったかたちで幸せな後半生を手に入れる。本作の曹丕や司馬懿は、自分の名前を歴史に刻みたいという野心に突き動かされて行動する。中国人の考える英雄とは、そういうものだ。けれど劉平は、自分の名が史書に全く残らないことを楽しそうに笑う。これは史書の裏側に隠された、あり得たかもしれない物語。ちょっと去年の大河ドラマ『おんな城主直虎』を思わせるところもある。ちなみに現在のところ、YouTubeで全編視聴できることを付記しておく。

2015年に制作され、今なおファンを増やし続けているドラマ『

2015年に制作され、今なおファンを増やし続けているドラマ『 2017年6-7月に放映された『

2017年6-7月に放映された『