台風が過ぎていきました。

今日の深夜というか10/1の早朝午前1:20~1:50のFBSの「目撃者f」という番組で「筑豊の虫はかせ~キシキシバッタとなるむし~」が放映される。

28日の夕方のニュースでチョコッと紹介されました。

僕がやりたいプロジェクトに糸島の山に山の遊び場を作って、こういう先生(昆虫だけでなく植物や鳥や魚や野生生物の先生、そして農業や林業の先生)を招いて山の生物の観察の方法を教えていただいたり、昔の遊び方を教えていただき、子どもたちが自分で山での新しい遊びを発明できるようにしたい。そうすれば、その山を守ろうとする子どもや山を次世代に引き継ごう、残そうという子どもが増えてくるだろうと思います。

まあこの番組観てください。

しかし、価値のある番組はいつも深夜に放送される。民放を2つにして、バラエティ番組やドラマなどのエンターテインメント専門チャンネルと、なんか世の中で生き残るために必要な知識や知恵を与えてくれるインテリジェンス専門チャンネルにして欲しい。そして、深夜ワクのドキュメント番組みをスポンサーを気にせずゴールデンタイムに流して欲しい。今の日本は大事な問題を見せないよう見せないようにしている。特に子どもたちは何も知らないで育つ。しかし子どもたちが大人になったとき、被害を受けるのはその子たちであることが多いことを知っておくべきだと思う。

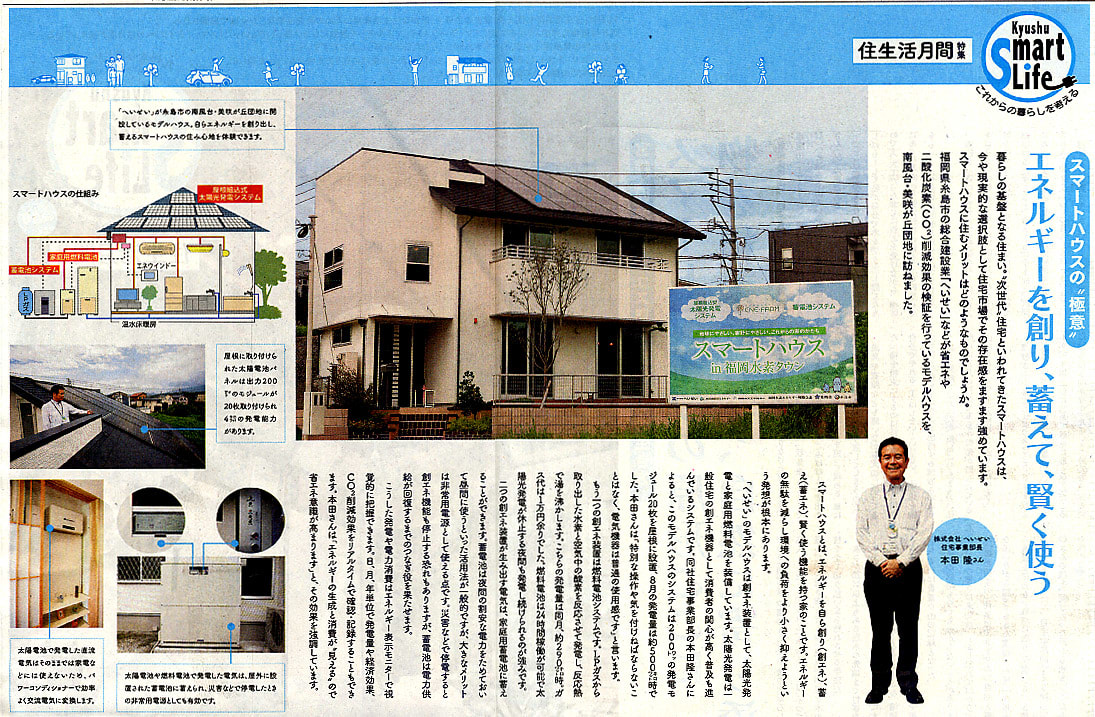

9/28の西日本新聞より

糸島に「㈱へいせい」のようにスマートハウスを考え作っている会社があることを知ってください。

残念ながらHPにスマートハウス情報はまだアップしていませんでした。

上記の記事のモデルハウスを観に行ってください。

へいせいスマートハウス in 水素タウン

住所:糸島市南風台8丁目-11-30

開館時間:10:00~17:00 休館日:なし

9/28西日本新聞 再生エネルギー特集的な紙面で

こういう地域単位でエネルギーを自給自足する考え方を普及していくと、いろいろ選択できるのでいいと思います。発電と送電の会社を分ける必要があります。そして、個人が自分が使う電気は個人で作るという方向にエネルギー政策をすすめ、原子力発電は放射能をコントロールできる新技術ができるまでやらないということにしていきましょう。

今回は九州大学の敷地内にある元岡・桑原遺跡群を訪ねました。九州大学の広大な敷地に建物を建てようとする前に調査したら、古墳や遺跡がゴロゴロ出てきてしまって、今までに42の調査地に分けて調査がなされているとのこと。20次、12次、7次、42次、G6調査地が今回予定されていた。それぞれの調査地に西区歴史よかとこ案内人の方が1人説明者になっていただくというシステムでした。

まずは学研都市駅前に集合してバスに乗り九大へ行きました。準備体操をしてまず訪れたのが「比較社会文化・言語文化研究教育棟」の建物で九大の先生のレクチャーを聴かせていただきました。

比較社会文化・言語文化研究教育棟には歴史的遺物だけでなく色々な研究物の標本的なものが展示してありました。

人骨までありました。

よかとこ案内人のお一人が、発見された木簡に記された「壬辰(じんしん・みずのえたつ)」という年号が六十干支というものに基づくもので、大化の改新以前、各年に年号が付けられる以前はこの六十干支で表示されていたということを初めて知りました。ちなみに2012年も偶然に「壬辰(みずのえたつ)」だそうです。

比較社会文化・言語文化研究教育棟前にこんな表示がありました。10月1日に皇太子殿下が最先端科学の見学に九大の水素研究を見学におみえになるそうです。

比較社会文化・言語文化研究教育棟で過ごした時間が長すぎたということで次の目的地、20次調査地には行かず説明だけを聞きました。糸島半島は奈良時代朝鮮からの防備のための武具を作るための鉄材をつくる大コンビナートともいうべき鉄の生産地だったようです。

20次調査地はその鉄を保管した耐火式倉庫跡があるとのこと。今は埋め戻しているらしいです。現地を見てないので全く倉庫などイメージできませんでした。発掘して柱の跡が整列してあったらしいです。

上の図の水色のところが現在の今津湾で左の黄色の枠が九大の敷地です。中間のグレーのところが埋め立てられた土地のようです。つまり、九大の伊都キャンパスのすぐ近くまで昔は海が迫っていて、その海岸の砂から砂鉄を採取していたようです。

次に行ったのは12次調査地です。上図が調査中の写真で製鉄の炉が27基並んでいたようです。その上の写真の真ん中付近全体に埋め戻されているそうです。草の下で見えないので、いまいちイメージできませんでした。

工学部棟群に来て日本一高額な庭石群アートがありました(アイランドシティ建設で問題になった庭石です)。たほりつこさんのアート作品になっていて、東京と上海を結んだ線上に道が作られているとのことでした。

上記庭石前で、古墳について、4世紀から7世紀にかけて、日本で30万基つくられたことや、円墳と方墳を合わせて前方後円墳ができたことなど、概論てき説明をしていただきました。

食事は大学の食堂ビッグどらへ。壁に来日したアインシュタインさんの写真が飾ってありました。

食後大学構内を出て、42次、G6調査地へ少し歩きました。

ビニールがかかっているところがG6調査地で昨年日本で最古の暦の使用が刻まれた鉄剣が発見されたところだ。

http://blog.goo.ne.jp/itoitoisland/e/9b266b31b96828c52c2b7220e02510fd

鉄剣を発見され、遺跡の調査に当たられている服部さんが調査した石窟は土嚢を詰めすでに埋め戻しされていると教えてくださった。

G6に隣接して42調査地もうめもどされていた。42からも鉄の剣が5本発見され、柄に金メッキがされたものが1本混じっていたそうだ。

しかし、ビニールシートを離れて観ても、何もイメージできませんでした。

つぎに、造り酒屋杉能舎で休憩しました。

ソフトクリームをいただきました。杉能舎は江戸時代から続く造り酒屋です。よかとこ案内人さんの説明に享保の大飢饉の様子をこの杉能舎の当主浜地利兵が記録し、それが日本農業全集に納められているとのこと。その文によると、糸島にいた3800人の5人に一人が餓死したようだが、日にちの経過により、馬や家畜が大量に死んでいく様子や害虫が発生したり、稲が病気で枯れる様子人々、飢えに伴い博多や福岡に働きに行く様子、飢えて人が死ぬ様子など、細かく描写されていた。

最後に瓜尾貝塚へ。縄文時代の貝塚で、やっと現場らしい現場が見れました。

貝塚から発見されたものは、60%が二枚貝で、その他の魚貝のほかに、シイやドングリ類、鹿やイノシシなどの骨、黒曜石の加工品、鹿の骨のつりばりなどです。成人と子どもの人骨も見つかったとのこと。なんか遺跡らしいものがやっと見れました。

そんなこんなで雨も降ることなく、無事終わりました。

西区よかとこ案内人の皆様おつかれさまでした。

NHKのお昼のニュースより

南風小学校で原発事故に備えての避難訓練が行なわれたみたいです。子どもたちが原発のことを自分のこととして考え始めるきっかけになればいいですね。

原発の問題は今後ほぼ永久に続くといっていい問題です。小学生たちがおとなになっても、親になっても備え続けなければならない問題です。事故が起きて最初に影響を受けるのは赤ちゃんや幼児や子どもです。ヨウ素のことを教えることとか、学校に放射線計を備えて放射線の測り方とかを教えていただけるといざというとき役に立つと思います。

他の糸島市や西区6区の小学校も原発訓練するといいと思います。

今日は学研都市駅で人と会って、イオンのなかで、偶然友人に会いました。しかも時間差で二人の友人と会って立ち話しをしました。みんな今必死に生きています。そう感じました。

別件ですが学研都市駅の改札の向こうにファミリーマートが出来ていました。店の奥がイートインコーナーがありました。コーヒーを飲みながら待ち合わせできそうです。

昨日の西日本新聞より

以前ミツバチがいなくなったのはネオニコチノイド系農薬のせいではないかという記事を掲載しました。ミツバチが大量死するせいで、果樹や野菜が受粉しないという、農家への被害が増えています。環境ホルモンや農薬、遺伝子操作した作物など、本当に安全かどうか保証されていないけど、社会に流通している農作物は多い。

現代の女性の子宮内の羊水汚染や現代男子の精子数の激減など、新しい健康な子どもが生まれにくい時代になりつつあることを認識した方がいいです。だんだん子どもが出来にくい肉体になってきていて、子どもが健常者で生まれる確率が減少しつつあることも認識した方がいい。

つまり、日本人は肉体的に生殖能力が退化しつつあるように見える。

いたずらに不安をあおるのは本意ではないが、なぜ、安心できる方向に農薬や環境ホルモンの因果関係の調査がきちんと行なわれないのか、原子力行政と同じ国の何かを隠している臭いがする。

本日の西日本新聞より

糸島には小学生も中学生も高校生もわりと居場所がありません。おまけに親から塾に行かされ受験勉強やスポーツクラブや学校の行事が土日にあって、遊ぶ時間が無く大人や老人より忙しい日々を送っています。

老人は老人の溜まり場に追いやられ、こどもと交流する場所があまりありません。

だから老人たちと子どもたちが分断され個人的に交流する場所がありません。おそらく多くの自治体では、老人の日に幼稚園児が描いた絵などを持ってきたり、歌を歌ってくれたりしたあといっしょの食事会をするなど、交流するするようなイベントを行なってはいると思います。そういう自治体の努力には敬意を表します。

本当は広場や公園、市場や商店街がそういう交流の場となっていたのですが、車の発達で駐車場が必要となりマーケットが中心から離れた端にできたり、商店街は駐車場がなく、店が減って、一回の買い物ですべての用が満たせなくなったりして、別の郊外型のスーパーに市民が逃げて行っています。しかも車がない子どもたちや老人たちはそこへ自由に行けません。

今回メダカを中学生が老人に贈っています。老人と中学生が個人的に交流が始まるきっかけになったようです。

老人といっても60代70代はまだかなり元気です。それくらいの老人と幼稚園や小学生、中学生をまぜた10人くらいのグループで川にいっしょにめだかを捜しに行ったり、昆虫を探ししに定期的に、そして継続的に行くクラブのようなものを作ると面白いと思いました。老人たちは自然の中で遊んで育っているので、自分たちがやっていた遊びを教えたり、思い出を語ったりできるし、子どもたちは自然との接し方や安全な遊び方が学べる。中学生は小学生の世話をし、小学生は幼稚園児の面倒を見る。そこでおのずと人間関係が生まれ、人間になっていきます。子どもたちはいろいろな年齢の人との交流が必要なんです。

自然観察会とかは大体講師の先生と小学生くらいの子どもとその親の組み合わせしかありません。講師が老人のある団体という場合もありますが、中学生、高校生、団体に属さない老人は参加できません。募集要項がだいたい小学生のお子さんを持つ親子に限定されています。中学生で生物観察したい人や高校生でメダカを捕まえてみたい人の行き場所がないのです。学校に生物部があればまだましですが、だいたい、いままで先輩が調べてきたことの延長に研究対象があり、自分が自由に研究対象を選択はできないことが多いです。

何が言いたいかというと、自分の目で、自分の感覚で、物事や人間を判断する力を身に付けたほうがいいし、老人はそういった知恵を多く持っていて、それを子どもたちに学ばせないしくみをそろそろ変えた方がいいんじゃない、ということです。

という意味で、このメダカプレゼントプロジェクトはそういう変化の一歩かもしれないと思います。

なんちゃって。

i-topさんが主催で行なわれた糸島を活性化させるプランの大学生によるコンペでチーム◎(にじゅうまる)さんが「留学生カフェ」というアイデアで最優秀賞を獲得したそうです。

「留学生カフェ」がどんな内容か不明ですが、11月に事業計画を発表されるようです。飲食は経営がとても大変です。本気で頑張ってください。地元のプロの人がいろいろサポートしてくれることを祈ります。