日経ビジネスの5月26日号はなかなか面白い記事が多かったですが、ウォーレン・バフェットの語りから、その一節を以下を引用します。

金融の専門家や経済学者が我々にあまり関心を示さないのは、私の投資哲学があまりにもシンプルだからだ。大学教授は複雑なモデルや方程式を作りたがるが、教室で知性をひけらかすためのものであって、現場では役に立たない。複雑なものは大抵の場合、何かが決定的に間違っている。

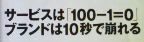

これは、たぶん知財戦略についても同じことが言えるように思います。知財戦略について難解な本がいろいろ出ていますが、現場を動かすために必要なのは、複雑で難しい理論ではなくシンプルなメッセージです。知財戦略の基本構造は、知的財産権というツールを参入障壁として効果的に活用し、自社の優位性を収益に結び付けていくというシンプルなものであり、あとはその企業が戦っている市場の中で特許権等のそれぞれのツールが実態的にどのように働いているのかを分析し、効果的な使い方をよく考えていく。その原則を関係者間でしっかり共有することが大切だと思います。

↓ バフェット自身の著作ではありませんが、投資の本質や企業経営のあり方を深く考えさせられる名著です。

金融の専門家や経済学者が我々にあまり関心を示さないのは、私の投資哲学があまりにもシンプルだからだ。大学教授は複雑なモデルや方程式を作りたがるが、教室で知性をひけらかすためのものであって、現場では役に立たない。複雑なものは大抵の場合、何かが決定的に間違っている。

これは、たぶん知財戦略についても同じことが言えるように思います。知財戦略について難解な本がいろいろ出ていますが、現場を動かすために必要なのは、複雑で難しい理論ではなくシンプルなメッセージです。知財戦略の基本構造は、知的財産権というツールを参入障壁として効果的に活用し、自社の優位性を収益に結び付けていくというシンプルなものであり、あとはその企業が戦っている市場の中で特許権等のそれぞれのツールが実態的にどのように働いているのかを分析し、効果的な使い方をよく考えていく。その原則を関係者間でしっかり共有することが大切だと思います。

↓ バフェット自身の著作ではありませんが、投資の本質や企業経営のあり方を深く考えさせられる名著です。

| ビジネスは人なり 投資は価値なり―ウォーレン・バフェットロジャー ローウェンスタイン総合法令出版このアイテムの詳細を見る |