前回に続き、昨年度の近畿経済産業局の調査事業で行った中小企業へのアンケート調査結果から考え方ことの2つめです。

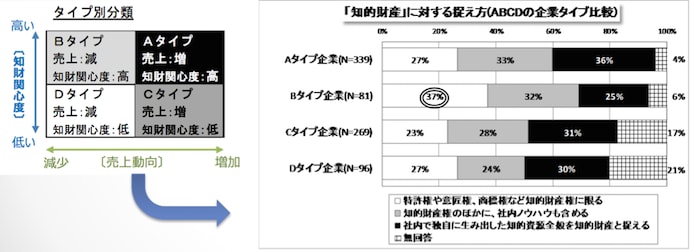

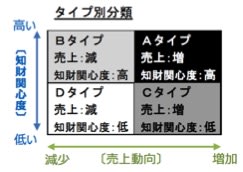

近畿知的財産推進計画2014策定の基礎調査で、中小企業を「知財への関心が高いか否か」「売上が増加傾向か減少傾向か」という2つの軸に基づいて図(近畿知的財産推進計画2014の7p.から引用)のA~Dのグループに分類したところまでは前回と同じですが、各々の企業が知的財産をどのように捉えているかを質問し、図(近畿知的財産推進計画2014の35p.から引用)のようにグループ別に集計してみました。

知的財産の捉え方(定義)は、以下の3つから選択してもらっています。

(1) 特許権や意匠権、商標権など知的財産権に限る

(2) 知的財産権の他にノウハウも含める

(3) 社内で独自に生み出した知的資産全般を知的財産と捉える

(「社内で」と限定するなど正確ではないのですが、知的財産基本法は「知的財産」と「知的財産権」を明確に区別して定義しているので、その考え方に最も近いのは(3)になると思います。)

これまでにあまり目にしたことがないデータですが、いくつかの興味深い傾向を読み取ることができます。

まず気づくことは、知的財産の定義がバラついているということです。無回答を除き、全体を平均すると、(1)~(3)がほぼ1/3ずつに分かれています。

以前に「一番必要なのは「知的財産」の意味の社会的なコンセンサスを形成することではないか」のエントリにも書きましたが、これは困った状況で、いくら知的財産の普及啓発に力を入れても、肝心の受け手の捉え方がバラバラでは、十分な効果を期待することはできません。

例えば「知財活用を進めましょう」と言った場合の「知財活用」とは何なのか。知的財産を(1)で捉えていれば、権利行使やライセンスといったいわゆる知財関連の業務のみがイメージされやすいのに対して、知的財産を(3)で捉えていれば、自社の強みをどう引き出して事業に生かしていくかという様々な部門に広がりのあるテーマとなり、このメッセージが響く層が異なるものになるはずです。

「知的財産」に関する取り組みの裾野を広げ、より多くの中小企業に「知的財産」という物の見方を活かしていただくためには、(3)のような捉え方が社会的なコンセンサスとなるように努めることが、重要な政策テーマになるのではないでしょうか。

2つめは、グループ別の内訳です。CとDのグループはほぼ同じような結果で、無回答も含めておおよそ1/4ずつに割れているという点も興味深いですが、より注目されるのはAとBの違いです。

AとBは「知的財産に関心がある」というグループだけあって、CやDより無回答の比率がグッと少なくなっていますが、(2)にはほとんど違いがないのに対して、(1)と(3)の比率がほぼ逆転したような数字になっています。同じ「知的財産に関心がある」というグループでも、売り上げが伸びているグループは知的財産を広く捉えている企業の比率が高い(売り上げが伸びていないグループは知的財産を知的財産権に限定して捉えている企業の比率が高い)、という傾向が現れています。

この傾向が何を意味しているのか。確定的なことを言うにはさらに詳細な分析が必要ですが、Bのグループの企業が「知財活用=知的財産権の活用」という考え方に縛られ、知財活動が硬直的になってしまっている可能性も、一因として推測できるのではないでしょうか。

このデータも、知的財産を広義で捉えることの必要性を裏付ける材料の一つになり得るのではないかと考えています。

近畿知的財産推進計画2014策定の基礎調査で、中小企業を「知財への関心が高いか否か」「売上が増加傾向か減少傾向か」という2つの軸に基づいて図(近畿知的財産推進計画2014の7p.から引用)のA~Dのグループに分類したところまでは前回と同じですが、各々の企業が知的財産をどのように捉えているかを質問し、図(近畿知的財産推進計画2014の35p.から引用)のようにグループ別に集計してみました。

知的財産の捉え方(定義)は、以下の3つから選択してもらっています。

(1) 特許権や意匠権、商標権など知的財産権に限る

(2) 知的財産権の他にノウハウも含める

(3) 社内で独自に生み出した知的資産全般を知的財産と捉える

(「社内で」と限定するなど正確ではないのですが、知的財産基本法は「知的財産」と「知的財産権」を明確に区別して定義しているので、その考え方に最も近いのは(3)になると思います。)

これまでにあまり目にしたことがないデータですが、いくつかの興味深い傾向を読み取ることができます。

まず気づくことは、知的財産の定義がバラついているということです。無回答を除き、全体を平均すると、(1)~(3)がほぼ1/3ずつに分かれています。

以前に「一番必要なのは「知的財産」の意味の社会的なコンセンサスを形成することではないか」のエントリにも書きましたが、これは困った状況で、いくら知的財産の普及啓発に力を入れても、肝心の受け手の捉え方がバラバラでは、十分な効果を期待することはできません。

例えば「知財活用を進めましょう」と言った場合の「知財活用」とは何なのか。知的財産を(1)で捉えていれば、権利行使やライセンスといったいわゆる知財関連の業務のみがイメージされやすいのに対して、知的財産を(3)で捉えていれば、自社の強みをどう引き出して事業に生かしていくかという様々な部門に広がりのあるテーマとなり、このメッセージが響く層が異なるものになるはずです。

「知的財産」に関する取り組みの裾野を広げ、より多くの中小企業に「知的財産」という物の見方を活かしていただくためには、(3)のような捉え方が社会的なコンセンサスとなるように努めることが、重要な政策テーマになるのではないでしょうか。

2つめは、グループ別の内訳です。CとDのグループはほぼ同じような結果で、無回答も含めておおよそ1/4ずつに割れているという点も興味深いですが、より注目されるのはAとBの違いです。

AとBは「知的財産に関心がある」というグループだけあって、CやDより無回答の比率がグッと少なくなっていますが、(2)にはほとんど違いがないのに対して、(1)と(3)の比率がほぼ逆転したような数字になっています。同じ「知的財産に関心がある」というグループでも、売り上げが伸びているグループは知的財産を広く捉えている企業の比率が高い(売り上げが伸びていないグループは知的財産を知的財産権に限定して捉えている企業の比率が高い)、という傾向が現れています。

この傾向が何を意味しているのか。確定的なことを言うにはさらに詳細な分析が必要ですが、Bのグループの企業が「知財活用=知的財産権の活用」という考え方に縛られ、知財活動が硬直的になってしまっている可能性も、一因として推測できるのではないでしょうか。

このデータも、知的財産を広義で捉えることの必要性を裏付ける材料の一つになり得るのではないかと考えています。

| KINZAIバリュー叢書 ゼロからわかる知的財産のしくみ |

| 土生 哲也 | |

| きんざい |