霊には死んだ人間の死霊と、生きている人間の身体から本人が無意識のうちに魂が抜け出す生霊とがあります。

能『葵上』は六条御息所の生霊が、巫女の引く梓の弓の音に引かれ「梓の弓の末筈(うらはず)に立ち寄り憂きを語らん」と謡いながら弓の音を探します。

末筈とは弓の一番高いところで霊が取り憑くところです。御息所の生霊が末筈に取り憑くと、巫女は

「不思議やな誰とも知らぬ上臈の、破れ車に召されたるに、青女房と思ぼしき人の牛も無き車に轅に取り憑き、さめざめの泣き給ふ痛わしさよ。もしかようの人にてもや候らん」

(不思議なこと、誰だが判らない高貴な女の方が、破れ車に乗られ、若い女房と思われる人が、牛の付いていない車の長柄にとりついて泣いている。ああ、なんていたわしいこと、もしかして、このような人かもしれません)

と大臣に告げ、大臣は「おおよそ見当はついたので、続けて名を明かしてほしい」と更に尋ねます。

シテは「それ娑婆電光の境には、恨むべき人も無く、悲しむべき身もあらざるにいつさて浮かれ初めぬらん」

(そもそも短くはかない稲妻のようなこの世での暮らしにおいては、恨まねばならぬ人もなく、悲しまなければならない身に上でもないはずなのに、いつからこのように魂が離れてさまよいはじめたのだろう)

と謡いはじめますが、実はこの言葉は生霊が巫女に乗り移って話しかけている言葉です。現代の演劇ならば巫女本人が話すべき台詞です。しかし能では御息所本人が謡ってしまいます。

そこでご覧になる方には、シテが「それ娑婆電光の境には・・・」から長々と謡うところは、乗り移られた巫女が大臣に話しかけている、と想像してご覧いただけるとお判りやすいと思います。

通常は後見座で後シテの扮装に着替えますが、今回は中入して緋色長袴をつける演出です。横川の小聖(ワキ)が葵上に取り憑いた怨霊を払う祈祷をはじめると、鬼の姿となった御息所が再び現れます。小聖の祈りに立ち向かう怨霊ですが、祈り伏せられ、ついには成仏することが出来ました。めでたし、目出度し、ああ御息所様よかったですね、というのが能『葵上』です。

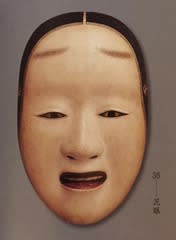

最後に悲しく泣いている「般若」の表情が、「なんとなく少し晴れやかに見えた!」と思っていただけると、演者としてはとても嬉しいです。

文責 粟谷明生

写真提供 粟谷明生

能『葵上』シテ粟谷明生 撮影 吉越研

面「般若」撮影 粟谷明生

無断での写真転写はお断りしております。

ご希望の方は、akio@awaya-noh.comまでご連絡下さい。

| Trackback ( 0 )

|