今週の『週刊東洋経済』はピケティ特集、前回よりも丁寧に作ってある。

個人的には既知の情報であるが、入門者には良いだろう。

格差の拡大についてより問題なのは、ピケティではなく

クリスティア・フリーランドやニコラス・シャクソンらが指摘している

汚いレントシーキングや政策操作・利益誘導の方ではないだろうか。

自分の場合、今号に紹介されている『ハウス・オブ・デット』の方が

ピケティよりも重要性が高いと考えている。そちらの日本語訳を待ちたい。

メイン特集で評価したいのは、P68における日本の格差分析である。

概ね想像した通りで、アベノミクスの恩恵が上位5%に偏っている事実を

明言しているのは素晴らしい。(上位5%層は大企業正社員と東洋経済は指摘)

意外な収穫だったのが巻頭「G(グローバル)型・L(ローカル)型大学論争の深層」で、

東洋経済でよくありがちな「特定論者や特定層の代弁」ではなく、

様々な論者の興味深い指摘を総花的に集めているのが評価できる。

(ただ韓国のように、大学に進んでも碌な職がない社会の不健全さに全く言及がないのは不可)

下村文科相は安倍首相とよく似ていて、やたら威勢がよく美辞麗句を好む割に中身がない。

片山善博氏が厳しく批判する「大学の粗製濫造」を行い天下りを増やした文科省の責任について

全く触れていない怯懦ぶりである。(官僚と天下りOBにはさぞや好評の大臣であろう)

本気で教育にクリエイティビティを求めるなら大臣を辞めてみっちり北欧で研修すべきだ。

他の論者も、下村大臣より遥かに重要な内容を語っている。

城繁幸氏は時代の変化によるスキルの陳腐化に注意を促し、

本田由紀教授は「研究と実学には二分できない」と指摘し、

育て上げネットの工藤啓氏は「スキルより意欲や社会性」としている。

大学を大騒ぎして二種類に分ける暇があったら、

研究と実学それぞれの分野で大学の主体性を発揮させ

独自の工夫と成果を求めた方が遥かに賢明であろう。

◇ ◇ ◇ ◇

今週の『週刊ダイヤモンド』は定番になりつつある統計学特集、

そろそろ絞り込みに工夫が必要では、と思う今日この頃。

(統計学は万能ではなく、あくまでも道具に過ぎない)

的確な地震予想ですっかり有名人になりつつある村井俊治氏の話や

「占いは統計学」という言葉(ゲッターズ飯田)が個人的には興味深かった。

マーケットに関しては、加藤出氏の連載コラムの方が遥かに重要度が高い。

無制限の為替介入を突如として放棄したSNB(スイス中銀)の置かれた状況は

資産規模を急拡大させている日銀と非常によく似ているとし、

元BISチーフエコノミストのウィリアム・ホワイト氏の寄稿を引用して

異次元緩和の危険性について強い警告を発している。

もし人々が日銀のマネタイゼーションに不安を感じ始めたら、

「インフレを急速に高いレベルへ押し上げる自己実現的なスパイラルが発生する」

というのがホワイト氏の主張で、

先見性ある人々が指摘している点をより鋭く表現している。

◇ ◇ ◇ ◇

『エコノミスト』の渋い特集も良かった。

矢張り当面の焦点は原油価格の影響を強烈に受けるロシアだ。

特集冒頭で触れられているように、シェール業界が急速に追い込まれており

ハイイールド債市場に予想外の激震が走る可能性がある。

(周知のように、強欲な日本の投資家は大挙してハイイールド債市場に大金を投じている)

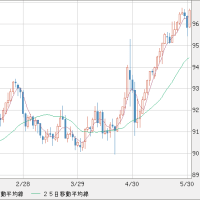

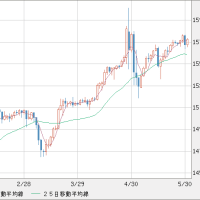

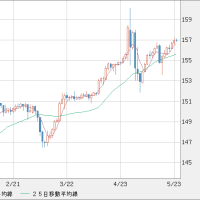

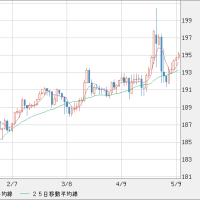

富国生命の市岡繁男氏の連載(P108)は安定して素晴らしい。

日本の「民有地の資産価格は企業の借り入れ額とほぼ連動」するという

驚嘆すべき調査結果が一目瞭然で分かる。

東京都ですら一等地以外は地価が下落しており、

日本の不動産市況の厳しさが如実に理解できる。

市岡氏はその原因を「人口減少」「国内市場縮小」としており、

常識的に考えれば人口要因の大きさは明白と言えよう。

◇ ◇ ◇ ◇

次週もエコノミストの市場分析に注目、原油だけでなくコモディティーにも目を配りたい。

▽ 勿論、日米欧・金融当局のスタンス変化も要チェック

▽ 次週はエコノミストに続き東洋経済もダイヤモンドも原油安の特集、比較してみよう

▽ 同種の特集でもダイヤモンドはポジティブ、東洋経済はネガティブな内容か?

小黒一正教授がバブル期の低インフレ率を取り上げるようだ。

洗脳されているリフレ教徒の愚昧ぶりはこの数値からもはっきり分かる。

個人的には既知の情報であるが、入門者には良いだろう。

格差の拡大についてより問題なのは、ピケティではなく

クリスティア・フリーランドやニコラス・シャクソンらが指摘している

汚いレントシーキングや政策操作・利益誘導の方ではないだろうか。

自分の場合、今号に紹介されている『ハウス・オブ・デット』の方が

ピケティよりも重要性が高いと考えている。そちらの日本語訳を待ちたい。

メイン特集で評価したいのは、P68における日本の格差分析である。

概ね想像した通りで、アベノミクスの恩恵が上位5%に偏っている事実を

明言しているのは素晴らしい。(上位5%層は大企業正社員と東洋経済は指摘)

| 『週刊東洋経済』2015年1/31号 |

意外な収穫だったのが巻頭「G(グローバル)型・L(ローカル)型大学論争の深層」で、

東洋経済でよくありがちな「特定論者や特定層の代弁」ではなく、

様々な論者の興味深い指摘を総花的に集めているのが評価できる。

(ただ韓国のように、大学に進んでも碌な職がない社会の不健全さに全く言及がないのは不可)

下村文科相は安倍首相とよく似ていて、やたら威勢がよく美辞麗句を好む割に中身がない。

片山善博氏が厳しく批判する「大学の粗製濫造」を行い天下りを増やした文科省の責任について

全く触れていない怯懦ぶりである。(官僚と天下りOBにはさぞや好評の大臣であろう)

本気で教育にクリエイティビティを求めるなら大臣を辞めてみっちり北欧で研修すべきだ。

他の論者も、下村大臣より遥かに重要な内容を語っている。

城繁幸氏は時代の変化によるスキルの陳腐化に注意を促し、

本田由紀教授は「研究と実学には二分できない」と指摘し、

育て上げネットの工藤啓氏は「スキルより意欲や社会性」としている。

大学を大騒ぎして二種類に分ける暇があったら、

研究と実学それぞれの分野で大学の主体性を発揮させ

独自の工夫と成果を求めた方が遥かに賢明であろう。

◇ ◇ ◇ ◇

今週の『週刊ダイヤモンド』は定番になりつつある統計学特集、

そろそろ絞り込みに工夫が必要では、と思う今日この頃。

(統計学は万能ではなく、あくまでも道具に過ぎない)

的確な地震予想ですっかり有名人になりつつある村井俊治氏の話や

「占いは統計学」という言葉(ゲッターズ飯田)が個人的には興味深かった。

| 『週刊ダイヤモンド』2015年1/31号特集1 統計学 自由自在!/最強の統計家 西内啓氏が特別指導!クロス集計から重回帰分析まで/課題1 訪問1回当たりの売上を増やす/ 課題2 できる営業マンを見極める/ 課題3 適切な余裕在庫を定める/実習 エクセル駆使で差を付けろ!/特集2 MRJ、ホンダジェットが離陸!/乱気流へ突入する「日の丸航空機」 |

マーケットに関しては、加藤出氏の連載コラムの方が遥かに重要度が高い。

無制限の為替介入を突如として放棄したSNB(スイス中銀)の置かれた状況は

資産規模を急拡大させている日銀と非常によく似ているとし、

元BISチーフエコノミストのウィリアム・ホワイト氏の寄稿を引用して

異次元緩和の危険性について強い警告を発している。

もし人々が日銀のマネタイゼーションに不安を感じ始めたら、

「インフレを急速に高いレベルへ押し上げる自己実現的なスパイラルが発生する」

というのがホワイト氏の主張で、

先見性ある人々が指摘している点をより鋭く表現している。

◇ ◇ ◇ ◇

『エコノミスト』の渋い特集も良かった。

矢張り当面の焦点は原油価格の影響を強烈に受けるロシアだ。

特集冒頭で触れられているように、シェール業界が急速に追い込まれており

ハイイールド債市場に予想外の激震が走る可能性がある。

(周知のように、強欲な日本の投資家は大挙してハイイールド債市場に大金を投じている)

| 『週刊エコノミスト』2015年 2/3号 |

富国生命の市岡繁男氏の連載(P108)は安定して素晴らしい。

日本の「民有地の資産価格は企業の借り入れ額とほぼ連動」するという

驚嘆すべき調査結果が一目瞭然で分かる。

東京都ですら一等地以外は地価が下落しており、

日本の不動産市況の厳しさが如実に理解できる。

市岡氏はその原因を「人口減少」「国内市場縮小」としており、

常識的に考えれば人口要因の大きさは明白と言えよう。

◇ ◇ ◇ ◇

次週もエコノミストの市場分析に注目、原油だけでなくコモディティーにも目を配りたい。

▽ 勿論、日米欧・金融当局のスタンス変化も要チェック

| 『週刊エコノミスト』2015年 2/10号 |

▽ 次週はエコノミストに続き東洋経済もダイヤモンドも原油安の特集、比較してみよう

| 『週刊東洋経済』2015年2/7号 |

▽ 同種の特集でもダイヤモンドはポジティブ、東洋経済はネガティブな内容か?

| 『週刊ダイヤモンド』2015年2/7号特集1世界の政治・経済が分かる! 原油安 超入門/超図解 まずは学ぼう! 石油の「常識」/緊急アンケート 専門家8人が相場を徹底予測 なぜ下がる・底値は何ドル・反転タイミングは/原油安 明暗ランキング 儲かる業界・株価急落/特集2 復活 ニッポンの電子部品 |

小黒一正教授がバブル期の低インフレ率を取り上げるようだ。

洗脳されているリフレ教徒の愚昧ぶりはこの数値からもはっきり分かる。