国の史跡に指定されている 「米沢藩主上杉家墓所」

正面に初代 謙信公

左にニ、四、六、八、十、十二代 右に三、五、七、九、十一代

”境内には老杉多く、戦時中供出されたが、なお樹齢400年を越す老杉があり、静寂を極めている。

昭和59年1月、米沢藩主上杉家墓所として国の史跡に指定された。米沢人は「おたまや(御霊屋)」と称している。”

4/10・11と出かけた 米沢・郡山 の写真が今か今かと出番を待っておりましたがなかなかどうして~・・・!

早くしないと日々の行動に追いつかなくなります。って、すでに置いてきぼりをくらっています。。。だからちと頑張って整理をしました。

やっとの・・・ です。遅いですね~!

です。遅いですね~!  今週末は予約投稿です。

今週末は予約投稿です。

正面に初代 謙信公

左にニ、四、六、八、十、十二代 右に三、五、七、九、十一代

”境内には老杉多く、戦時中供出されたが、なお樹齢400年を越す老杉があり、静寂を極めている。

昭和59年1月、米沢藩主上杉家墓所として国の史跡に指定された。米沢人は「おたまや(御霊屋)」と称している。”

4/10・11と出かけた 米沢・郡山 の写真が今か今かと出番を待っておりましたがなかなかどうして~・・・!

早くしないと日々の行動に追いつかなくなります。って、すでに置いてきぼりをくらっています。。。だからちと頑張って整理をしました。

やっとの・・・

です。遅いですね~!

です。遅いですね~!  今週末は予約投稿です。

今週末は予約投稿です。

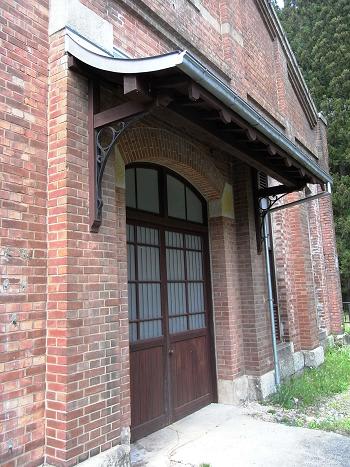

「横川-軽井沢間の電化に伴い、明治45年に建設された。国鉄が全国で初めて造った変電所で、純煉瓦造りでは最古のもの。

また、当時の鉄道・電気の最先端技術が導入された。碓氷峠を通過する電気機関車の心臓部の役割を果たしていた。堂々とした姿が、鉄道の歴史を伝える。

建物2棟(蓄電池室、機械室)の煉瓦造からなる。軽井沢側の機械室には450kwの回転変流機2基と500kVAの変圧器2基が収められ、ここで交流6600ボルトを直流650ボルトに変換した。横川側の蓄電池室には312個の蓄電池が設置され、列車が通らない時に充電し、列車の登坂時に放電して電力を補っていた。

平成6年12月27日碓氷峠鉄道施設として国の重要文化財の指定を受け、老朽化に伴い、平成12年度より改修工事を進め平成14年7月に終了した。」 安中市HPより

国の重要文化財

国の重要文化財

建物は昭和38年、アプト式の廃止まで倉庫、機械室として使われていて、周辺には信号場や官舎、浴場などの施設もあり、当時は40人以上の人が働いていました。

近くの山林には避線といって、機関車が暴走した時、止める為の退避線跡もあるそうです。

中央後方に転がっている???煙突のようなものは初めはなかったそうです。だから復原後は・・・

裏に回って見ると、左手には廃墟だった頃の名残が・・・

ここに来たのはたぶん2度目?

前回はまだ廃墟~変身中の時だったような・・・こんなところに連れてきて!怖いじゃない!

そして今回・・・ご立派になられたのはずいぶん前に写真では見ていましたが・・・きれいっ!ご苦労様でした。

回りも整備され、トロッコ列車でも行けますし、横川駅から線路の道を歩いて行けます。

ご近所さんは犬のお散歩や手を高くフリフリしてウォーキング? 途中でお仲間に会い丁寧にご挨拶!お上品~と見ていたら・・・んまっ!突如緑の中で井戸端会議を開催!

レンガの建物はそれはそれは美しいです。ついでがあったら是非おでかけ下さい・・・

また、当時の鉄道・電気の最先端技術が導入された。碓氷峠を通過する電気機関車の心臓部の役割を果たしていた。堂々とした姿が、鉄道の歴史を伝える。

建物2棟(蓄電池室、機械室)の煉瓦造からなる。軽井沢側の機械室には450kwの回転変流機2基と500kVAの変圧器2基が収められ、ここで交流6600ボルトを直流650ボルトに変換した。横川側の蓄電池室には312個の蓄電池が設置され、列車が通らない時に充電し、列車の登坂時に放電して電力を補っていた。

平成6年12月27日碓氷峠鉄道施設として国の重要文化財の指定を受け、老朽化に伴い、平成12年度より改修工事を進め平成14年7月に終了した。」 安中市HPより

国の重要文化財

国の重要文化財

建物は昭和38年、アプト式の廃止まで倉庫、機械室として使われていて、周辺には信号場や官舎、浴場などの施設もあり、当時は40人以上の人が働いていました。

近くの山林には避線といって、機関車が暴走した時、止める為の退避線跡もあるそうです。

中央後方に転がっている???煙突のようなものは初めはなかったそうです。だから復原後は・・・

裏に回って見ると、左手には廃墟だった頃の名残が・・・

ここに来たのはたぶん2度目?

前回はまだ廃墟~変身中の時だったような・・・こんなところに連れてきて!怖いじゃない!

そして今回・・・ご立派になられたのはずいぶん前に写真では見ていましたが・・・きれいっ!ご苦労様でした。

回りも整備され、トロッコ列車でも行けますし、横川駅から線路の道を歩いて行けます。

ご近所さんは犬のお散歩や手を高くフリフリしてウォーキング? 途中でお仲間に会い丁寧にご挨拶!お上品~と見ていたら・・・んまっ!突如緑の中で井戸端会議を開催!

レンガの建物はそれはそれは美しいです。ついでがあったら是非おでかけ下さい・・・

旧道を車で通ると立ち入り禁止のトンネルが見えます。

ウオーキングトレイル「アプトの道」を歩きます。

第1号トンネル

第1号トンネル

第2号トンネル

第2号トンネル

第3号トンネル

第3号トンネル

第4号トンネル

第4号トンネル

第5号トンネル

第5号トンネル

第6号トンネル

第6号トンネル

碓氷第三橋梁「めがね橋」の先は 第6号トンネル 整備中ですのでまだ通れません。フェンス越しに撮りました。

ボランテイアの方がいらっしゃいますから説明を・・・というかたは聞いてみるといいと思います。たくさんお話してくれますよ。

行きは ”ぶんかむら” からトロッコ列車に乗って ”とうげのゆ” まで行き、”めがね橋” までトンネル散策!

行きは ”ぶんかむら” からトロッコ列車に乗って ”とうげのゆ” まで行き、”めがね橋” までトンネル散策!

トンネルは往路で撮影したものです。

トンネルは往路で撮影したものです。

専門家さんは全部違うんですよ~と・・・私には全部同じに見えたからトンネルだけ集めてみました。

ホントっ!違いました・・・が、微妙~

ウオーキングトレイル「アプトの道」を歩きます。

第1号トンネル

第1号トンネル

第2号トンネル

第2号トンネル

第3号トンネル

第3号トンネル

第4号トンネル

第4号トンネル

第5号トンネル

第5号トンネル

第6号トンネル

第6号トンネル

碓氷第三橋梁「めがね橋」の先は 第6号トンネル 整備中ですのでまだ通れません。フェンス越しに撮りました。

ボランテイアの方がいらっしゃいますから説明を・・・というかたは聞いてみるといいと思います。たくさんお話してくれますよ。

行きは ”ぶんかむら” からトロッコ列車に乗って ”とうげのゆ” まで行き、”めがね橋” までトンネル散策!

行きは ”ぶんかむら” からトロッコ列車に乗って ”とうげのゆ” まで行き、”めがね橋” までトンネル散策! トンネルは往路で撮影したものです。

トンネルは往路で撮影したものです。専門家さんは全部違うんですよ~と・・・私には全部同じに見えたからトンネルだけ集めてみました。

ホントっ!違いました・・・が、微妙~

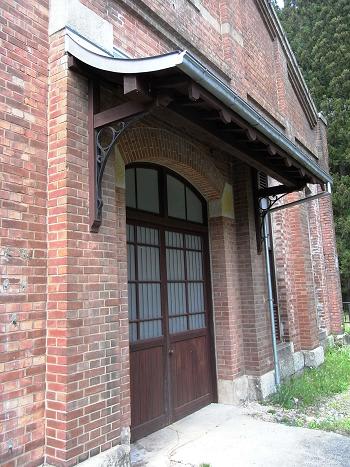

国の重要文化財 シャトーカミヤ旧醸造場施設

醗酵室: 煉瓦造、建築面積436.75平方メートル、地上2階地下1階建、鉄板瓦、西面及び南面突出部附属

明治時代に建設された日本初の本格的ワイン醸造場は神谷傳兵衛(かみやでんべえ)記念館 として傳兵衛の足跡や日本のワインの歴史を、写真やパネル、器具を用いて展示されています。

シャトーカミヤは明治31年に茨城の原野を開墾して神谷葡萄園を開園し、明治36年に醸造場の神谷シャトー竣工

酒類醸造場で働いた時、病気で命に関わるまでになったが葡萄酒により体調を回復させてその滋養を知る事となったそうです。

酒の引き売りで蓄えた元手で明治13年浅草に”みかはや銘酒店”開き、明治45年にその店を改装し、かの神谷バーが誕生!

浅草 神谷バーは父がなにかにつけて通っていた所で、結婚が決まった頃に娘泥棒に電気ブランを持ち帰り・・・どうだ一杯とやっていました。

そんなこんなで、ってどんなかわかりませんが・・・シャトーカミヤはこれでおわりです。

そして・・・浅草の神谷バーはよく素通りしていますので今度はじっくり眺めてきたいと思います。

醗酵室: 煉瓦造、建築面積436.75平方メートル、地上2階地下1階建、鉄板瓦、西面及び南面突出部附属

明治時代に建設された日本初の本格的ワイン醸造場は神谷傳兵衛(かみやでんべえ)記念館 として傳兵衛の足跡や日本のワインの歴史を、写真やパネル、器具を用いて展示されています。

シャトーカミヤは明治31年に茨城の原野を開墾して神谷葡萄園を開園し、明治36年に醸造場の神谷シャトー竣工

酒類醸造場で働いた時、病気で命に関わるまでになったが葡萄酒により体調を回復させてその滋養を知る事となったそうです。

酒の引き売りで蓄えた元手で明治13年浅草に”みかはや銘酒店”開き、明治45年にその店を改装し、かの神谷バーが誕生!

浅草 神谷バーは父がなにかにつけて通っていた所で、結婚が決まった頃に娘泥棒に電気ブランを持ち帰り・・・どうだ一杯とやっていました。

そんなこんなで、ってどんなかわかりませんが・・・シャトーカミヤはこれでおわりです。

そして・・・浅草の神谷バーはよく素通りしていますので今度はじっくり眺めてきたいと思います。

国の重要文化財 シャトーカミヤ旧醸造場施設

貯蔵庫: 煉瓦造、建築面積404.58平方メートル、1階建、鉄板瓦(内装を除く)、北面醗酵室、更に東面北側醗酵室西面突出部にもつながっているそうです。

明治時代のワイン貯蔵庫を改装してレンガ造空間のゆったりとしたフレンチレストランになっています。

お肉の塊はいただきませんので、お肉かお魚かを選べるコース Dejeuner レザン

Dejeuner レザン

お魚料理は ズワイガニのクリームコロケット こちらで 2000円 ぽっきり お徳です。

お徳です。

デザート

デザート  もちろんコーヒーの前に出てきましたが・・・

もちろんコーヒーの前に出てきましたが・・・

おフランス料理は好きではありませんが、私の所にはお肉の塊が現れないので安心して、そして大変美味しくいただきました。

スープが美味しかった事は特筆に値します。

お料理の説明もわかりやすく、出てくるタイミングも ご馳走様でした。 ペコリッ!

ご馳走様でした。 ペコリッ!

中の写真は撮ってもOKでした。レンガは地元のものだそうで少々キメの荒いレンガですがそれが功を奏して今まで残ったそうです。

貯蔵庫: 煉瓦造、建築面積404.58平方メートル、1階建、鉄板瓦(内装を除く)、北面醗酵室、更に東面北側醗酵室西面突出部にもつながっているそうです。

明治時代のワイン貯蔵庫を改装してレンガ造空間のゆったりとしたフレンチレストランになっています。

お肉の塊はいただきませんので、お肉かお魚かを選べるコース

Dejeuner レザン

Dejeuner レザン

お魚料理は ズワイガニのクリームコロケット こちらで 2000円 ぽっきり

お徳です。

お徳です。 デザート

デザート  もちろんコーヒーの前に出てきましたが・・・

もちろんコーヒーの前に出てきましたが・・・

おフランス料理は好きではありませんが、私の所にはお肉の塊が現れないので安心して、そして大変美味しくいただきました。

スープが美味しかった事は特筆に値します。

お料理の説明もわかりやすく、出てくるタイミングも

ご馳走様でした。 ペコリッ!

ご馳走様でした。 ペコリッ!

中の写真は撮ってもOKでした。レンガは地元のものだそうで少々キメの荒いレンガですがそれが功を奏して今まで残ったそうです。

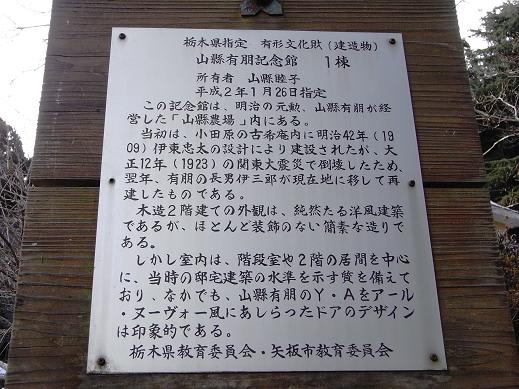

国の重要文化財 シャトーカミヤ旧醸造場施設

事務室: 煉瓦造、建築面積308.52平方メートル、2階1部1階建、鉄板瓦、時計塔付

明治36年に建設されたシャトーカミヤのシンボル 本館です。

同じ建物でも時間と共に変化が・・・美しいです。いったいどんだけいたんでしょうね。

詳しくはこちらからどうぞ

シャトーカミヤ公式サイト

シャトーカミヤ公式サイト

事務室: 煉瓦造、建築面積308.52平方メートル、2階1部1階建、鉄板瓦、時計塔付

明治36年に建設されたシャトーカミヤのシンボル 本館です。

同じ建物でも時間と共に変化が・・・美しいです。いったいどんだけいたんでしょうね。

詳しくはこちらからどうぞ

シャトーカミヤ公式サイト

シャトーカミヤ公式サイト

国道122号線に現れた 桐生明治館 は、小屋根は和風で、外観の装飾が洋風という擬洋風建物だそうです。

国の重要文化財に指定されています。

部屋はほぼ左右対称にあるそうです。

貴賓室

貴賓室の家具や各部屋のシャンデリアは復原したものだそうです。

なつかしのタイプライターが展示してありました。

今のようにちゃっちゃかと文字の訂正が出来ない時代。砂けしでごしごし削って訂正していました。そのうち紙がぼろぼろになり打ち直し・・・

マイ・タイプライターは オリベッティ・バレンタイン

オリベッティ・バレンタイン  真っ赤なバケツといわれていたとっても可愛いものでした。急いで打つと指がズボッ!と、はまってしまったり、夜中に打っていると、うるさーいっ!

真っ赤なバケツといわれていたとっても可愛いものでした。急いで打つと指がズボッ!と、はまってしまったり、夜中に打っていると、うるさーいっ!

そして時代が進みタッチがかるくなったら同じ文字があれよあれよと現れてしまって、mmmmmmmmこんな事に・・・慣れるのにどんだけ時間がかかったことでしょう!

電卓も昔はそろばん、次が加算機・・・憎しみを込めて加算機を打つOL!

ガシャガシャガッシャ~~~ン!と、うっるさいものでした。

英タイは2級、かなタイも何だか持っていたような気がします・・・簿記やら英検やらも・・・もう時効ですわ!

そしてテレックスなんてものもありましたね。テープに穴が開いて機械から吐き出されてきていたものが・・・

商社のOLをしていたもんで通信部に用があって行くと紙テープの山・・・読むんですかぁ~?機械がね!

と・・・タイプライターをみただけでおしゃべりが弾んでしまいました。昭和50年代の OL だ!

明治11年(1878)8月竣工

前橋市(現群馬会館位置)に衛生所兼医学校として建設

昭和3年9月相生村役場として現在地に移築(昭和4年2月完成)

構造 木造二階建 桟瓦葺

建築面積 255.743㎡(延 511.486㎡)

昭和61年3月31日 保存修理完了後 昭和61年5月1日 桐生明治館となりました。

桐生市相生町2-414-6

受付で、写真たくさん撮っていってくださいね。と、おっしゃって頂きましたので、またしてもお言葉に甘えたっくさん撮ってきました。

駐車場完備 お近くにいらした時にはぜひ見学されてみてはいかがでしょう。素敵ですよ。

桐生はこちらの桐生明治館で終わりです。

のこぎり屋根の建物はたくさん残っているそうです。ちゃんと調べていくと見学できたり、事前に申し込みをしておけばボランティアの方の案内を受けられたりと、文化財に開けているところですので、楽しく見学が出来ると思います。

どうぞ桐生へ・・・

国の重要文化財に指定されています。

部屋はほぼ左右対称にあるそうです。

貴賓室

貴賓室の家具や各部屋のシャンデリアは復原したものだそうです。

なつかしのタイプライターが展示してありました。

今のようにちゃっちゃかと文字の訂正が出来ない時代。砂けしでごしごし削って訂正していました。そのうち紙がぼろぼろになり打ち直し・・・

マイ・タイプライターは

オリベッティ・バレンタイン

オリベッティ・バレンタイン  真っ赤なバケツといわれていたとっても可愛いものでした。急いで打つと指がズボッ!と、はまってしまったり、夜中に打っていると、うるさーいっ!

真っ赤なバケツといわれていたとっても可愛いものでした。急いで打つと指がズボッ!と、はまってしまったり、夜中に打っていると、うるさーいっ!そして時代が進みタッチがかるくなったら同じ文字があれよあれよと現れてしまって、mmmmmmmmこんな事に・・・慣れるのにどんだけ時間がかかったことでしょう!

電卓も昔はそろばん、次が加算機・・・憎しみを込めて加算機を打つOL!

ガシャガシャガッシャ~~~ン!と、うっるさいものでした。

英タイは2級、かなタイも何だか持っていたような気がします・・・簿記やら英検やらも・・・もう時効ですわ!

そしてテレックスなんてものもありましたね。テープに穴が開いて機械から吐き出されてきていたものが・・・

商社のOLをしていたもんで通信部に用があって行くと紙テープの山・・・読むんですかぁ~?機械がね!

と・・・タイプライターをみただけでおしゃべりが弾んでしまいました。昭和50年代の OL だ!

明治11年(1878)8月竣工

前橋市(現群馬会館位置)に衛生所兼医学校として建設

昭和3年9月相生村役場として現在地に移築(昭和4年2月完成)

構造 木造二階建 桟瓦葺

建築面積 255.743㎡(延 511.486㎡)

昭和61年3月31日 保存修理完了後 昭和61年5月1日 桐生明治館となりました。

桐生市相生町2-414-6

受付で、写真たくさん撮っていってくださいね。と、おっしゃって頂きましたので、またしてもお言葉に甘えたっくさん撮ってきました。

駐車場完備 お近くにいらした時にはぜひ見学されてみてはいかがでしょう。素敵ですよ。

桐生はこちらの桐生明治館で終わりです。

のこぎり屋根の建物はたくさん残っているそうです。ちゃんと調べていくと見学できたり、事前に申し込みをしておけばボランティアの方の案内を受けられたりと、文化財に開けているところですので、楽しく見学が出来ると思います。

どうぞ桐生へ・・・

内部もみせていただきました。

構造は木造、延面積987㎡(本館は2階建て、講堂は平屋)で、建材には主に日本のスギが使われ、土台はレンガ積み、外壁は下見板張りのペイント塗りとなっています。

特徴的なのは、破風の装飾や玄関アーチの形などに、イギリス建築のチューダー様式の意匠が見られ、玄関を入ると(吹き抜けのホールを通じて)そのまま講堂につながっているが、これは明治後期の学校建築に見られる「直轄学校方式」というものです。

装飾的な壁がん(へきがん=壁の凹みの部分)を背にし演壇、整然と並べられた長椅子、それらがあいまって、古格な教会に感じられるような荘厳な空気さえ感じさせます。ー工学部同窓会記会館概要ーより

移築されていますので土台のレンガ積みにはコンクリートがみられ、崩れたレンガが建物の横においてありました。

こちらの建物には、群馬大学工業会(同窓会)事務局があります。

実は、私、生のお話を聞くのが大好きです。大変貴重なお話を聞く事が出来ました。でもここには書かないですよ。生のお話は生で聞く!ガイドブックには載っていません!

立派なOBがたくさんいらっしゃるからこそ、こうして大切に保存されているのですね。

お昼時に伺ってしまい申し訳ありませんでした。にもかかわらず、たくさんのお話を丁寧に親切にしてくださり本当にありがとうございました。

守衛所で、いきなり 「見学させて下さい。」にも、快く案内していただいた守衛さん。ありがとうございました。

桐生に来て、群馬大に来て、私は日頃、人様にこのように感じよくおおらかに接しているのだろうか?と・・・

またしても、いい人になろうっ!と強く感じた次第です。人としてお勉強ができました。

お世話になりましてありがとうございました。

構造は木造、延面積987㎡(本館は2階建て、講堂は平屋)で、建材には主に日本のスギが使われ、土台はレンガ積み、外壁は下見板張りのペイント塗りとなっています。

特徴的なのは、破風の装飾や玄関アーチの形などに、イギリス建築のチューダー様式の意匠が見られ、玄関を入ると(吹き抜けのホールを通じて)そのまま講堂につながっているが、これは明治後期の学校建築に見られる「直轄学校方式」というものです。

装飾的な壁がん(へきがん=壁の凹みの部分)を背にし演壇、整然と並べられた長椅子、それらがあいまって、古格な教会に感じられるような荘厳な空気さえ感じさせます。ー工学部同窓会記会館概要ーより

移築されていますので土台のレンガ積みにはコンクリートがみられ、崩れたレンガが建物の横においてありました。

こちらの建物には、群馬大学工業会(同窓会)事務局があります。

実は、私、生のお話を聞くのが大好きです。大変貴重なお話を聞く事が出来ました。でもここには書かないですよ。生のお話は生で聞く!ガイドブックには載っていません!

立派なOBがたくさんいらっしゃるからこそ、こうして大切に保存されているのですね。

お昼時に伺ってしまい申し訳ありませんでした。にもかかわらず、たくさんのお話を丁寧に親切にしてくださり本当にありがとうございました。

守衛所で、いきなり 「見学させて下さい。」にも、快く案内していただいた守衛さん。ありがとうございました。

桐生に来て、群馬大に来て、私は日頃、人様にこのように感じよくおおらかに接しているのだろうか?と・・・

またしても、いい人になろうっ!と強く感じた次第です。人としてお勉強ができました。

お世話になりましてありがとうございました。

群馬大学にすばらしい建物が保存されていると聞き見学に行って参りました。

工学部守衛所(国の有形文化財)

桐生高等染織学校創立当時の門衛所である。建物面積は18㎡で、本館と同系列の造りとし、下見板張りで規模に応じた簡略化を図っているが下を三角に切り欠いた板を縦羽目にした妻面の意匠など、相応の見どころを造ることも忘れていないものです。-工学部同窓記念会館概要よりー

旧桐生高校染織学校正門(国の有形文化財)

煉瓦造の門柱の正面4上部には、ゴシック風のポーチコを付け、頂部には門灯を掲げている。鉄の門扉も当時のまま残っており、東京大学の本郷のキャンパスの煉瓦塀に似た門として知られています。ー工学部同窓記念会館概要よりー

群馬大学工学部同窓記念会館 旧桐生高等染織学校本館・講堂(国の有形文化財)

群馬大学工学部は、大正4年12月に創設された桐生高等染織学校が前身ですが、その校舎として創設の2年前から工事が着工され、大正5年(1916年)に竣工となったのがこの建物(同窓記念会館)

この建物は、昭和24年に学制改革により群馬大学工学部となった以降も校舎として、昭和46年頃まで使用していました。

現在の建物は、その当時の本館の一部とそれに付属する講堂を昭和47年に移設(曳家)し、さらに平成2年に改修をほどこしたものです。

旧本館の本来の姿は左右に翼をのばしたように長大なものであったが、移設にあたって左右に伸びた部分を割愛し、玄関・講堂・学部長室・貴賓室を中心に移設しました。ー工学部同窓記念会館概要よりー

内部に続く・・・

工学部守衛所(国の有形文化財)

桐生高等染織学校創立当時の門衛所である。建物面積は18㎡で、本館と同系列の造りとし、下見板張りで規模に応じた簡略化を図っているが下を三角に切り欠いた板を縦羽目にした妻面の意匠など、相応の見どころを造ることも忘れていないものです。-工学部同窓記念会館概要よりー

旧桐生高校染織学校正門(国の有形文化財)

煉瓦造の門柱の正面4上部には、ゴシック風のポーチコを付け、頂部には門灯を掲げている。鉄の門扉も当時のまま残っており、東京大学の本郷のキャンパスの煉瓦塀に似た門として知られています。ー工学部同窓記念会館概要よりー

群馬大学工学部同窓記念会館 旧桐生高等染織学校本館・講堂(国の有形文化財)

群馬大学工学部は、大正4年12月に創設された桐生高等染織学校が前身ですが、その校舎として創設の2年前から工事が着工され、大正5年(1916年)に竣工となったのがこの建物(同窓記念会館)

この建物は、昭和24年に学制改革により群馬大学工学部となった以降も校舎として、昭和46年頃まで使用していました。

現在の建物は、その当時の本館の一部とそれに付属する講堂を昭和47年に移設(曳家)し、さらに平成2年に改修をほどこしたものです。

旧本館の本来の姿は左右に翼をのばしたように長大なものであったが、移設にあたって左右に伸びた部分を割愛し、玄関・講堂・学部長室・貴賓室を中心に移設しました。ー工学部同窓記念会館概要よりー

内部に続く・・・

ワインセラー

ワインセラー