目的地は三峰川上流の古瀬戸峡。

その先にある、坂巻峠への登山口まで行けないものかと確認に向かったのだ。

Googleマップを見ると人家が途切れるあたりで通行止めになっている。

万が一の可能性にかけてみた。

が、やっぱりだめだった。

かなり堅固な通行止めの柵がある。歩いてなら行けるのだろうか。

三峰川は20Kほど先でUターンするように向きを替え、仙丈岳へと向かう。

坂巻峠はUターンする三峰川をショートカットする峠なのだ。

私は、昭和60年8月13日、坂巻峠から三峰川を遡行し仙丈岳へ登るバリエーションルートを歩いた。

ちょうど前日に、航空機墜落事故があった記憶に残る日だ。

本来の三峰川は、南アルプスの奥深く、長大な距離をゆったりと流れる深山幽谷の谷のはずだった。

ところが、近年に起こった集中豪雨の影響で、谷は多くの土砂で覆われ、期待はずれの谷の様子になっていた。

当時からこの川は、豪雨による大きな影響を受けていたのである。

近年に至るまで、川の姿は昔の清流に戻ることはなかったようだ。

累々と堆積された崩壊土石が川を埋める。

戸台口にかかる橋の遺構がある。

この先には、かつて黒河内森林鉄道という林業用の鉄道が走っていた。

その名残である黒河内林道を走れるかトライした。がやはり通行止め。

しかたがないので麓の集落を走っていたら鹿嶺高原という標識があったので行ってみた。

林道終点にはアウトドア施設がある。(現在は休館中)

展望を期待したがさほどではなかった。

(ポイント、ポイントでは多少の 展望あり。)

仙丈岳

このポイントには猿の群れがいた。

高遠はお城をスラッと回る。

私には中央構造線の方が、興味がある。

板山露頭

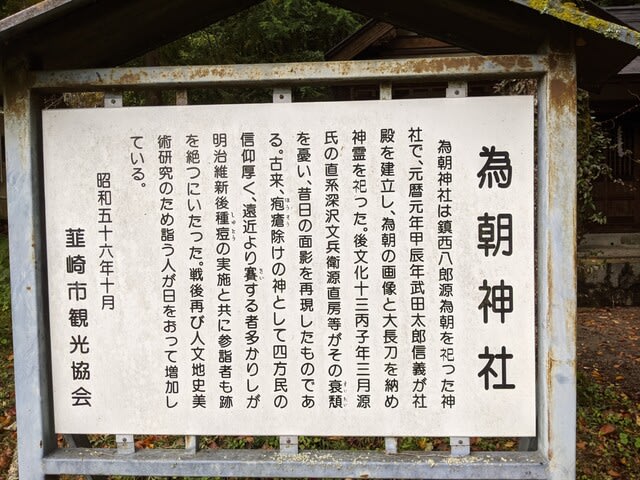

最後に守屋神社へお参りし、ホテルへ帰る。