相模線 原当麻駅(10時発)から水道路へ向かう。

原当麻駅を起点に、行って帰ってくるという感じで歩いた。

水道路もこの辺はのどかな歩道になっている。

平坦な畑越しに見る丹沢の眺めがよい。

私にとっては、昭和40年代を思いださせるような懐かしい風景だ。

山が迫ってくると、逆に住宅地を歩くような感じになる。

古清水の先で一度相模川の河原に降りてみた。

多摩川で言えば青梅のあたりの景色に似ている。

河岸段丘が壁のように立ちふさがり、

登山にでも来たかのよう。

サギやツルのような鳥もいてよい雰囲気になっている。

ここから折り返し、こんどは相模川沿いを歩く。

国土地理院の地図にも載っている古清水のヤツボ

昔はもっとたくさん水が湧き出していたようだ。

綺麗な水が大量に湧き出している所は古代でなくとも大変貴重だったろうと思う。

今は水道の水を使うのが当たり前だが、私が小さいころは、横浜市と言っても田舎の方では水道なんて来ていなかった。だからどこの家にも井戸があった。

ただ、井戸水の水質はさほどよくないし

使える量も少なかった。

父親のころは、井戸水を汲み上げる電動ポンプもなかったようなので、ご飯を食べた後の茶碗も、お茶を飲むのと一緒に碗についたご飯のぬめりなどもお茶で綺麗に清め、出来るだけ洗う手間を省くよう気を付けていたようだ。

畑でとれた大根や菜っ葉の根の泥を洗うのは、近くを流れる小川(源流は湧き水)を畑の方に引き込んで洗い場を作り、その水でジャブジャブ洗っていた。

そんな時代がつい最近まであったので、こういう水場の大切さはよくわかる。

古清水の段丘沿いに下ると、滝の渡し(渡し舟のあった所)のあたりから歩道がある。

公園のように整備されているので歩きやすい。

ただ、高田橋を越え望地弁天(もうち弁天)(キャンプ場あり)を過ぎると、段丘との間の田圃(相模川の遊水地を兼ねているようだ)の先は、相模川が左の段丘の崖を洗うように流れるので道が続いていない。

途中段丘の上へ逃げる必要がある。

そのまま段丘上の歩道を歩いて行くと田名向原遺跡がある。

古墳などもあるが、この遺跡のメインはおよそ2万年前の後期旧石器時代の住居跡の遺跡だ。

出土した黒曜石の産地から各地と交易があったことがわかるそうだ。

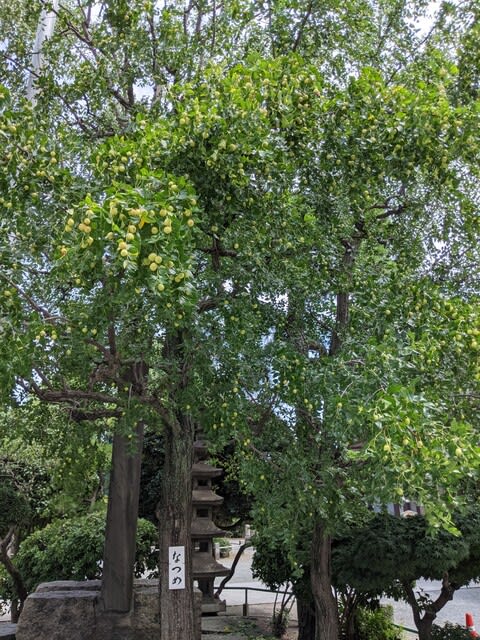

途中当麻山無量光寺という名刹があったが、また今度の機会とした。

原当麻駅15時50分着