お城検索は→こちら

前回のエントリー→こちら

お城の歴史や縄張については前回のエントリーをご参照願います。

今回の目的は化石と御城印

【化石】

大垣城の石垣には、城から4Km程離れた所にある「金生山」という海抜200m程の山から切り出した石灰岩が多く使われ、サンゴ、フナズリ(原生生物)、ウミユリ(生物)、シカマイア(二枚貝)、ベレロフォン(巻き貝)、などの化石を観ることができます。

金生山は全山が石灰岩でできており現在も石灰岩の採掘が盛んに行われています。お城が造られた400年前も、町に近く多量の岩石が容易に運び出せることから金生山は格好の採石場でした。

見取り図(大垣城天守配布資料)

「東門石垣の化石」

ベレロフォン

「天守台西面石垣の化石」

シカマイア

ウミユリ

「西門石垣の化石」

櫓門下

ベレロフォン

西門角石

フナムシ、サンゴ

「戌亥櫓石垣の化石」

大垣城天守入り口に資料が置いてあります。「大垣城 石垣の秘密」(大垣城お宝化石 セルフガイドブック)という冊子(有料)は写真付のガイドブックなのでとてもわかりやすかったです。

このほかにもルーペを使って丹念に観察すればいっぱい見つかるかもしれませんね。

大垣城「金次郎像」の近くで出会った城主?

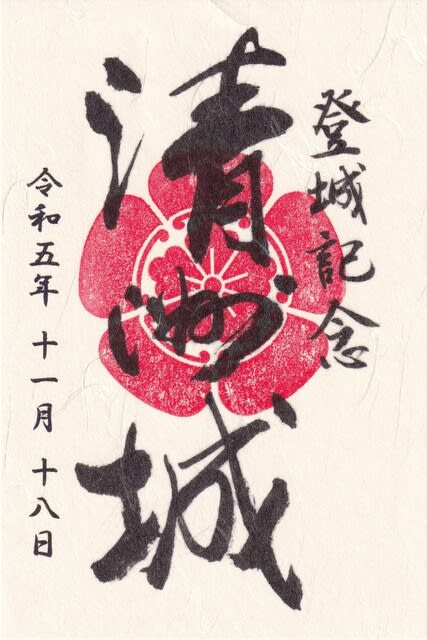

【御城印】

限定版(切り抜き)クリア袋入り

販売所;大垣城天守入場券売り場

【大垣城】

《関ヶ原の戦いで籠城戦の舞台となる》

名称(別名);大垣城(おおがきじょう)、別名巨鹿城(きょろくじょう)

所在地;岐阜県大垣市郭町2-52

城地種類;平城

築城年代;天文4年(1535)?

築城者;宮川安定

主な城主;氏家氏、池田氏、羽柴氏、伊藤氏、戸田氏

文化財区分;市指定史跡

近年の主な復元等;鉄筋コンクリート復元昭和34年(1959)

天守の現状、形態;

地図;

※出典、、、日本100名城 公式ガイドブック・日本城郭協会監修(学研)

前回のエントリー→こちら

お城の歴史や縄張については前回のエントリーをご参照願います。

今回の目的は化石と御城印

【化石】

大垣城の石垣には、城から4Km程離れた所にある「金生山」という海抜200m程の山から切り出した石灰岩が多く使われ、サンゴ、フナズリ(原生生物)、ウミユリ(生物)、シカマイア(二枚貝)、ベレロフォン(巻き貝)、などの化石を観ることができます。

金生山は全山が石灰岩でできており現在も石灰岩の採掘が盛んに行われています。お城が造られた400年前も、町に近く多量の岩石が容易に運び出せることから金生山は格好の採石場でした。

見取り図(大垣城天守配布資料)

「東門石垣の化石」

ベレロフォン

「天守台西面石垣の化石」

シカマイア

ウミユリ

「西門石垣の化石」

櫓門下

ベレロフォン

西門角石

フナムシ、サンゴ

「戌亥櫓石垣の化石」

大垣城天守入り口に資料が置いてあります。「大垣城 石垣の秘密」(大垣城お宝化石 セルフガイドブック)という冊子(有料)は写真付のガイドブックなのでとてもわかりやすかったです。

このほかにもルーペを使って丹念に観察すればいっぱい見つかるかもしれませんね。

大垣城「金次郎像」の近くで出会った城主?

【御城印】

限定版(切り抜き)クリア袋入り

販売所;大垣城天守入場券売り場

【大垣城】

《関ヶ原の戦いで籠城戦の舞台となる》

名称(別名);大垣城(おおがきじょう)、別名巨鹿城(きょろくじょう)

所在地;岐阜県大垣市郭町2-52

城地種類;平城

築城年代;天文4年(1535)?

築城者;宮川安定

主な城主;氏家氏、池田氏、羽柴氏、伊藤氏、戸田氏

文化財区分;市指定史跡

近年の主な復元等;鉄筋コンクリート復元昭和34年(1959)

天守の現状、形態;

地図;

※出典、、、日本100名城 公式ガイドブック・日本城郭協会監修(学研)