お城検索は→こちら

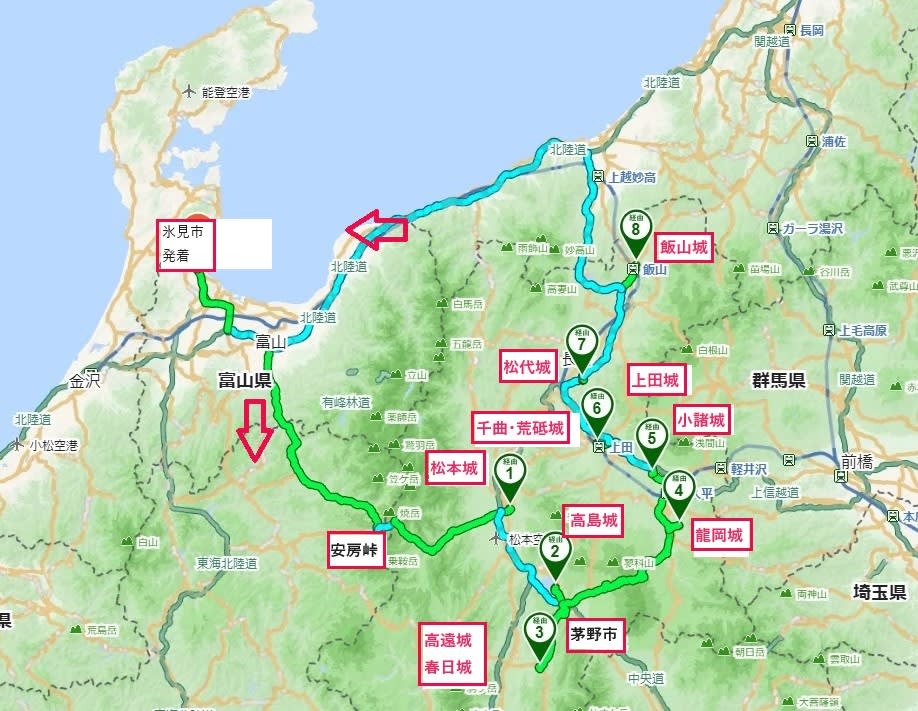

第6回車中泊お城巡り@長野一筆書きのお城巡りの記事は→こちら

【歴史】

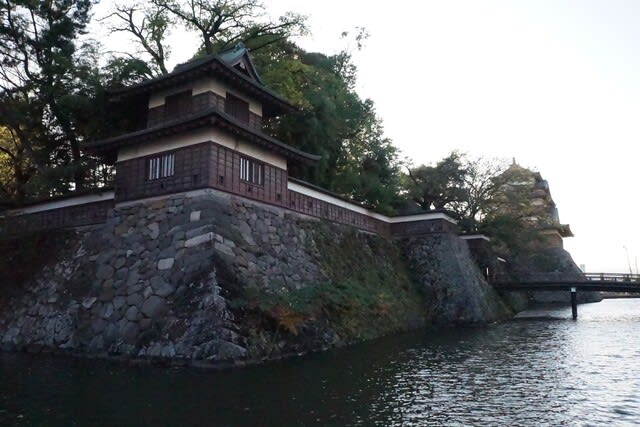

小諸城は、大井氏の鍋蓋城と支城乙女城を武田信玄が侵攻し、山本勘助・馬場信房に命じて拡張整備した城である。豊臣政権成立後、城主となった仙石秀久とその子忠政の代に三重天守、大手門、三の門などを建造し、近代城郭が完成した。現存する大手門、三の門は国重要文化財となっている。城は、千曲川の河岸段丘上に築かれ、城郭部が城下町より低い位置にあることから「穴城」とも言われている。4重5重の天然の谷と川原石を大小組み合わせた野面積みの石垣は、400年の時を過ぎ苔むして美しい姿を残している。、、、日本100名城 公式ガイドブックより

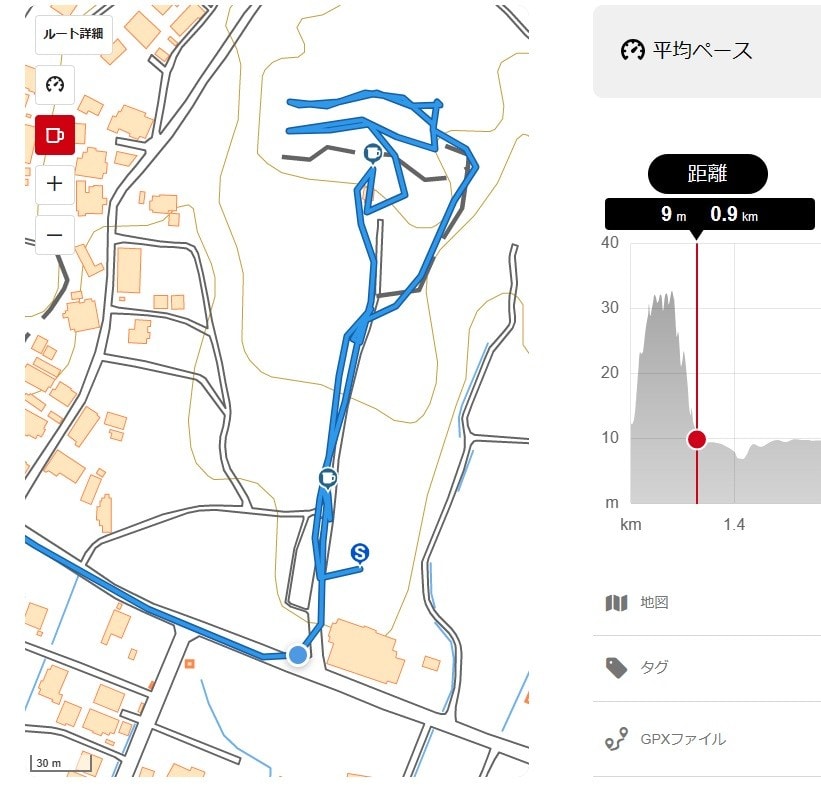

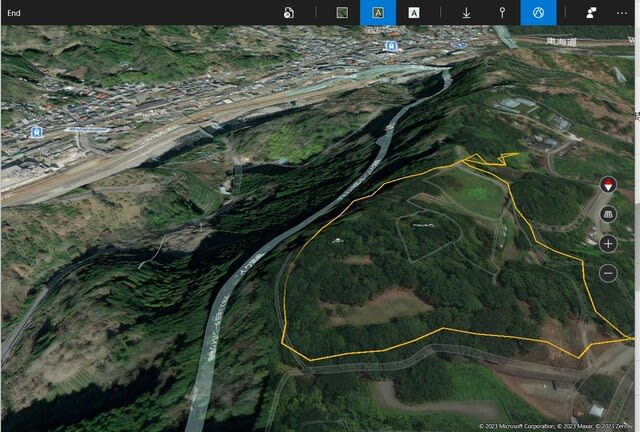

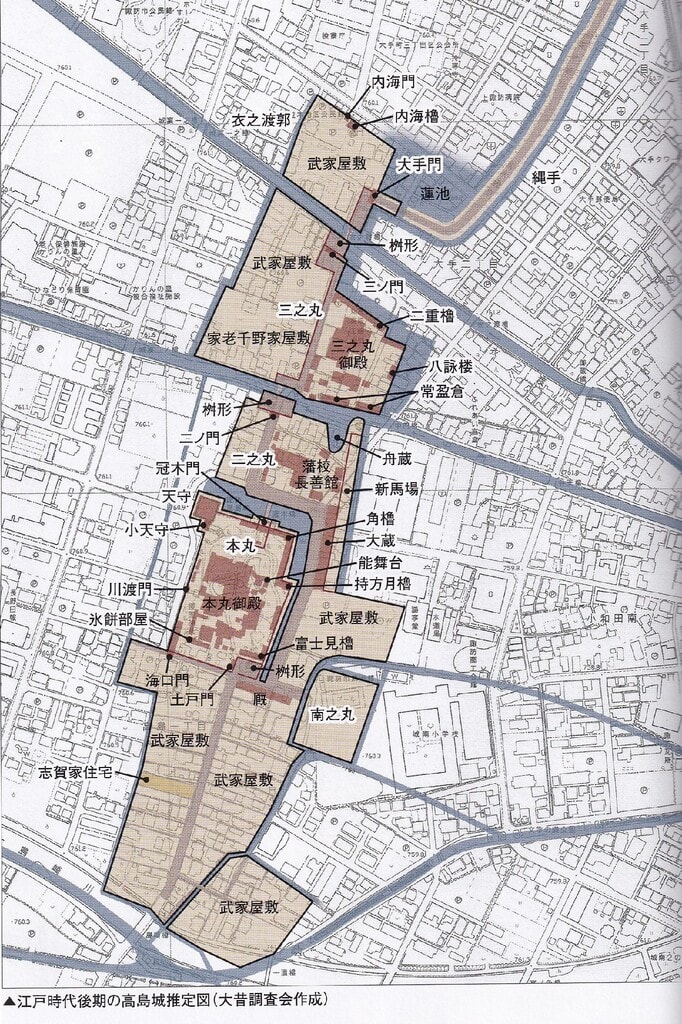

【縄張】

小諸城は日本で唯一と言われる、城が城下町より低い位置にある「穴城」です。大手門はその入り口の門で、ここから本丸に向かっては、迷路のような道と四つの門で敵の侵入を妨げています。間田、天然の地形を生かし、側面の谷(田切地形)と背後の千曲川に面した断崖で守りを固めていました。

この城は、戦国後期に武田信玄の軍師・山本勘助により縄張がされたと伝えられ、江戸後期に城主・仙石秀久により城郭や門が整えられました。

【場所】

長野県小諸市丁311

西に千曲川、東にJRと「しなの鉄道」の線路、さらに旧北国街道や国道141,18号線、そして山の中腹には上信越道が走る交通の要衝。

県道142号線から城址・駐車場に入る側道は狭くて標識がわかりにくい(個人の感想です)ため通り過ぎて、JR小諸駅・小諸義塾跡まで行ってしまった

城址公園入り口に有料の専用駐車場があり、お土産街もあります。

そこから徒歩で小諸城三の門がある、懐古園三の門料金所まで数分で行けます。

【遺構】

小諸城址 懐古園イラストマップ(公式パンフレットより)

三の丸料金所から入園すると、城址方向と動物園方向に行き先が分かれます。動物園・児童遊園地には第3駐車場があり、そこから谷に架かる「白鶴橋」を渡って城址に入園することもできます。

「二の丸」

二の丸枡形虎口石垣

二の丸虎口

二の丸跡

「番所跡」

「北の丸跡(現・弓道場)」

「南の丸石垣」

「黒門」

黒門橋と祠

黒門橋の下の空堀(紅葉谷)

千曲川に面した河岸段丘が深く彫り込まれている。

黒門石垣

黒門から続く石塁

黒門枡形と橋

「荒神井戸」

「藤村記念館」

「大ケヤキ」

「御駕籠台跡」

「本丸跡と懐古神社」

「天守台と懐古神社」

「本丸石塁」

「勘助愛用の鏡石」

「本丸跡御蔵」

「本丸石垣」

馬場側隅櫓石垣

同虎口

隅櫓跡

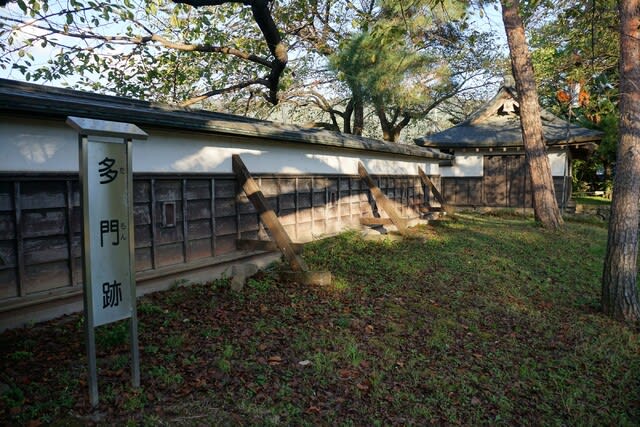

馬場側多聞石垣から天守台

「天守台石垣」

天守台石垣多聞より

天守台石積み

天守跡

かつて三重天守があったと言うが、寛永期のはじめ落雷により焼失したと伝えられる。

天守より多聞

多聞天守石段

馬場側より多聞石垣と天守台

「富士見櫓跡」

「白鶴橋」

城址と動物園を隔てる大きな谷(本谷)に架かる吊り橋

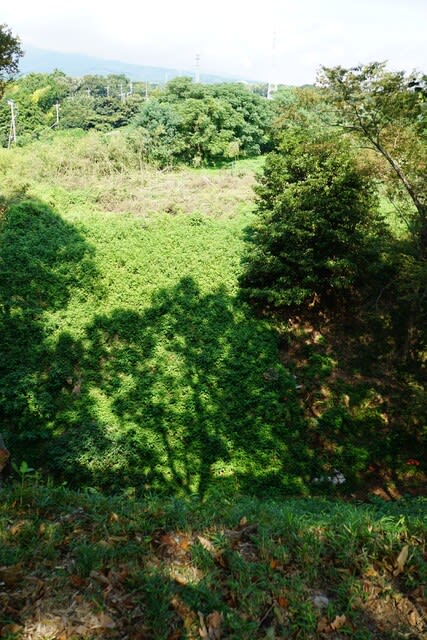

本谷

城の西を隔てる深い谷

「地獄谷と酔月橋」

城の東を隔てる深い谷

地獄谷から水の手展望台を見る

「水の手」

水の手不明門跡

水の手展望台

水の手展望台からの眺望

眼下に千曲川

「武器庫」

「三の門」

明和2年(1765)に建てられた二代目の門で、国指定重要文化財

懐古園地下道入り口

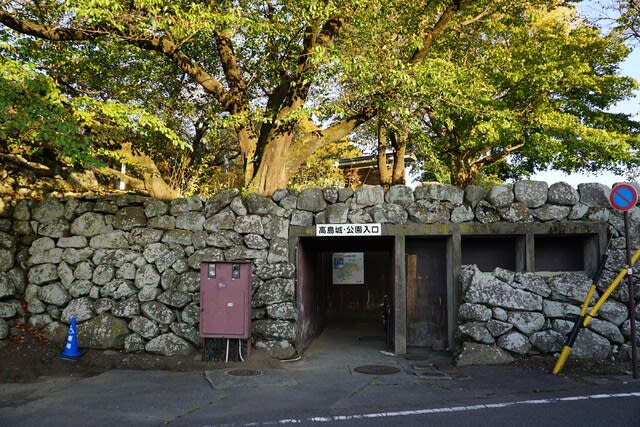

「大手門」国指定重要文化財

小諸城の正門(四の門) 慶長17年(1612)藩主仙石秀久時代の建築。

二層入母屋作りの楼門で、石垣と門が一体化していないことや、一階が敵の侵入を防ぐ強固な作りに対して、二階は居館形式取っていることなど多くの特徴が有る。

三河から運んだ瓦で葺いた屋根が珍しく「瓦門」とも呼ばれた。

町並み

本陣

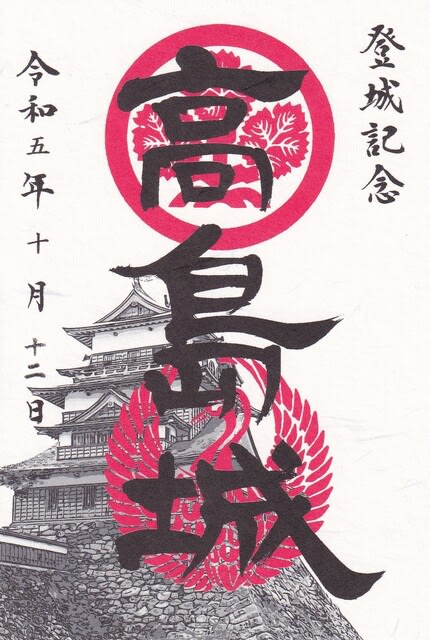

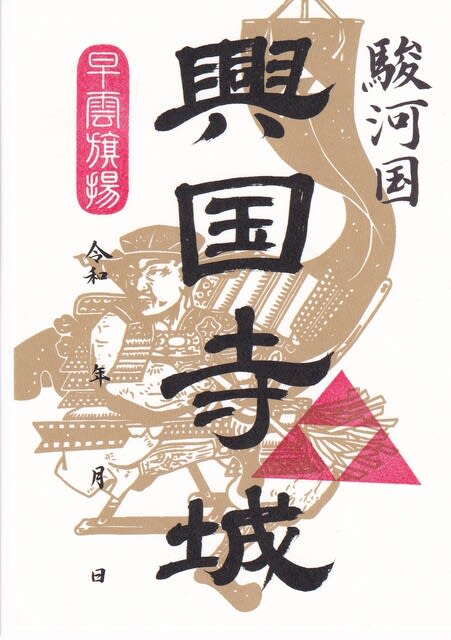

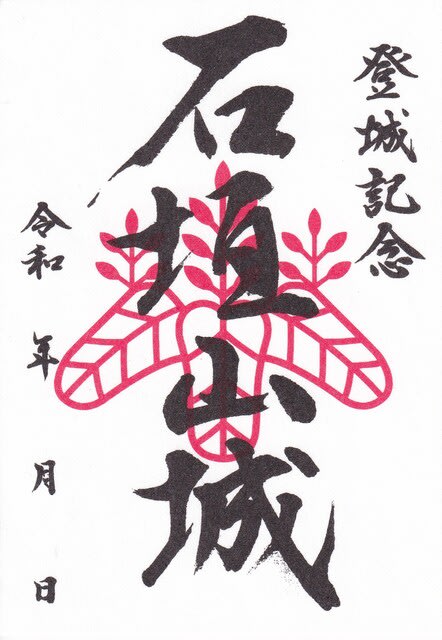

【御城印】

提供先;徴古館 webページは→こちら

住所;小諸城址懐古園内(三の丸料金所隣)

【小諸城】

《山本勘助が縄張、仙石氏が完成させた佐久統治の城》

名称(別名);酔月城、白鶴城

所在地;長野県小諸市丁311

城地種類;平山城

築城年代;天文23年(1554)、慶長末期(1614~1645)

築城者;武田信玄、仙石秀久

主な城主;武田氏、仙石氏、徳川氏、松平(久松)氏、青山氏、酒井氏、西尾氏、石川市、牧野氏

文化財区分;重要文化財(大手門、三の門)

近年の主な復元等;平成16年から大手門の解体修理、平成20年修理完了

天守の現状、形態;天守台のみ現存

※出典、、、日本100名城 公式ガイドブック・日本城郭協会監修(学研)

地図;

第6回車中泊お城巡り@長野一筆書きのお城巡りの記事は→こちら

【歴史】

小諸城は、大井氏の鍋蓋城と支城乙女城を武田信玄が侵攻し、山本勘助・馬場信房に命じて拡張整備した城である。豊臣政権成立後、城主となった仙石秀久とその子忠政の代に三重天守、大手門、三の門などを建造し、近代城郭が完成した。現存する大手門、三の門は国重要文化財となっている。城は、千曲川の河岸段丘上に築かれ、城郭部が城下町より低い位置にあることから「穴城」とも言われている。4重5重の天然の谷と川原石を大小組み合わせた野面積みの石垣は、400年の時を過ぎ苔むして美しい姿を残している。、、、日本100名城 公式ガイドブックより

【縄張】

小諸城は日本で唯一と言われる、城が城下町より低い位置にある「穴城」です。大手門はその入り口の門で、ここから本丸に向かっては、迷路のような道と四つの門で敵の侵入を妨げています。間田、天然の地形を生かし、側面の谷(田切地形)と背後の千曲川に面した断崖で守りを固めていました。

この城は、戦国後期に武田信玄の軍師・山本勘助により縄張がされたと伝えられ、江戸後期に城主・仙石秀久により城郭や門が整えられました。

【場所】

長野県小諸市丁311

西に千曲川、東にJRと「しなの鉄道」の線路、さらに旧北国街道や国道141,18号線、そして山の中腹には上信越道が走る交通の要衝。

県道142号線から城址・駐車場に入る側道は狭くて標識がわかりにくい(個人の感想です)ため通り過ぎて、JR小諸駅・小諸義塾跡まで行ってしまった

城址公園入り口に有料の専用駐車場があり、お土産街もあります。

そこから徒歩で小諸城三の門がある、懐古園三の門料金所まで数分で行けます。

【遺構】

小諸城址 懐古園イラストマップ(公式パンフレットより)

三の丸料金所から入園すると、城址方向と動物園方向に行き先が分かれます。動物園・児童遊園地には第3駐車場があり、そこから谷に架かる「白鶴橋」を渡って城址に入園することもできます。

「二の丸」

二の丸枡形虎口石垣

二の丸虎口

二の丸跡

「番所跡」

「北の丸跡(現・弓道場)」

「南の丸石垣」

「黒門」

黒門橋と祠

黒門橋の下の空堀(紅葉谷)

千曲川に面した河岸段丘が深く彫り込まれている。

黒門石垣

黒門から続く石塁

黒門枡形と橋

「荒神井戸」

「藤村記念館」

「大ケヤキ」

「御駕籠台跡」

「本丸跡と懐古神社」

「天守台と懐古神社」

「本丸石塁」

「勘助愛用の鏡石」

「本丸跡御蔵」

「本丸石垣」

馬場側隅櫓石垣

同虎口

隅櫓跡

馬場側多聞石垣から天守台

「天守台石垣」

天守台石垣多聞より

天守台石積み

天守跡

かつて三重天守があったと言うが、寛永期のはじめ落雷により焼失したと伝えられる。

天守より多聞

多聞天守石段

馬場側より多聞石垣と天守台

「富士見櫓跡」

「白鶴橋」

城址と動物園を隔てる大きな谷(本谷)に架かる吊り橋

本谷

城の西を隔てる深い谷

「地獄谷と酔月橋」

城の東を隔てる深い谷

地獄谷から水の手展望台を見る

「水の手」

水の手不明門跡

水の手展望台

水の手展望台からの眺望

眼下に千曲川

「武器庫」

「三の門」

明和2年(1765)に建てられた二代目の門で、国指定重要文化財

懐古園地下道入り口

「大手門」国指定重要文化財

小諸城の正門(四の門) 慶長17年(1612)藩主仙石秀久時代の建築。

二層入母屋作りの楼門で、石垣と門が一体化していないことや、一階が敵の侵入を防ぐ強固な作りに対して、二階は居館形式取っていることなど多くの特徴が有る。

三河から運んだ瓦で葺いた屋根が珍しく「瓦門」とも呼ばれた。

町並み

本陣

【御城印】

提供先;徴古館 webページは→こちら

住所;小諸城址懐古園内(三の丸料金所隣)

【小諸城】

《山本勘助が縄張、仙石氏が完成させた佐久統治の城》

名称(別名);酔月城、白鶴城

所在地;長野県小諸市丁311

城地種類;平山城

築城年代;天文23年(1554)、慶長末期(1614~1645)

築城者;武田信玄、仙石秀久

主な城主;武田氏、仙石氏、徳川氏、松平(久松)氏、青山氏、酒井氏、西尾氏、石川市、牧野氏

文化財区分;重要文化財(大手門、三の門)

近年の主な復元等;平成16年から大手門の解体修理、平成20年修理完了

天守の現状、形態;天守台のみ現存

※出典、、、日本100名城 公式ガイドブック・日本城郭協会監修(学研)

地図;

)

)