お城検索は→こちら

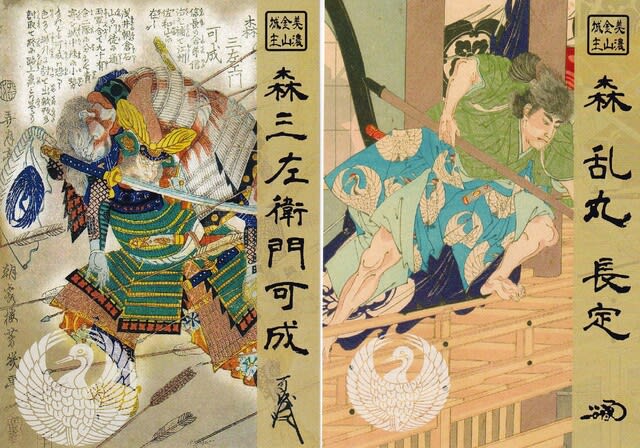

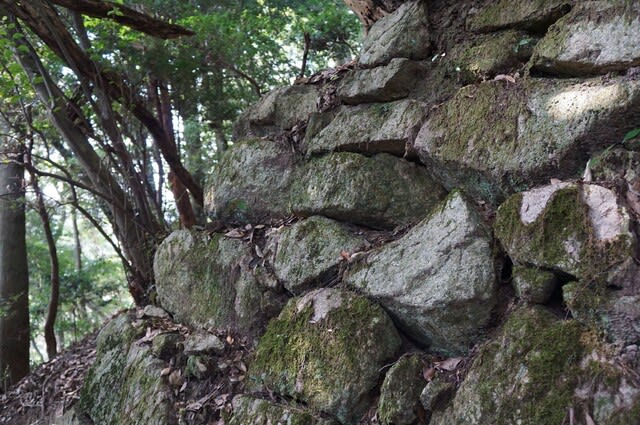

戦国時代初期の永正年中(1504~1520)上杉顕定が砺波地方を略し、弟の九郎房義の将、小林壱岐守がこの地に城(砦)を築き山田郷をおさめていた。現在ある土塀は当時のものと伝えれ本丸跡を示すものである。小林壱岐守は、主人房義死後は、越後に帰り廃城となるが、地元の人たちは神明社を迎え現在に至っている。、、、福光町教育委員会(現地案内板より)

場所は富山県南砺市福光町宗守

JR福光駅から、県道27号線(金沢井波線)にて北陸線踏切を過ぎ、その先の大井川を渡ります。

東海北陸自動車道の高架をくぐると左手にファミリーマート南砺宗守店があります。この「宗守交差点」を右折、県道277号線を250mほど行くと左手に神明社の石柱が見えます。

神社石柱と民家の間に「銭屋の碑」が建っており、鳥居をくぐった田んぼの中に「神明社」があります。ここがかつての城址です。

車は一つ手前の道から入って神明社に向かうと空き地があるので、そこに停めたほうがよさそうです。

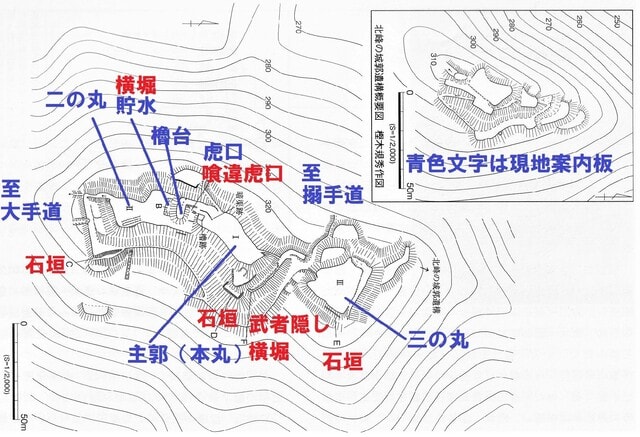

縄張り図

佐伯先生著、越中中世城郭地図Ⅲより(ブログ管理者加筆)

◆遠景 北面(神社正面)

遠景 東面

◆北東隅

南東隅

南西隅

西面

◆北面土塁(正面)

鳥居の西側土塁

鳥居の東側土塁

西側に比べ明らかに短いです。圃場整備により取り崩されたのでしょうね。

同内側より

鳥居の西側土塁内側

鳥居の東側土塁内側

内側から見ても東面土塁には植物が少なく、新しい時代の盛り土ということがわかる。

◆内側より

南面土塁 本殿西側

南面土塁 本殿東側

昭和初期にこの辺りから、珠洲焼の壺が発掘されているそうです。

西面土塁

◆当時の堀跡???

東側の用水

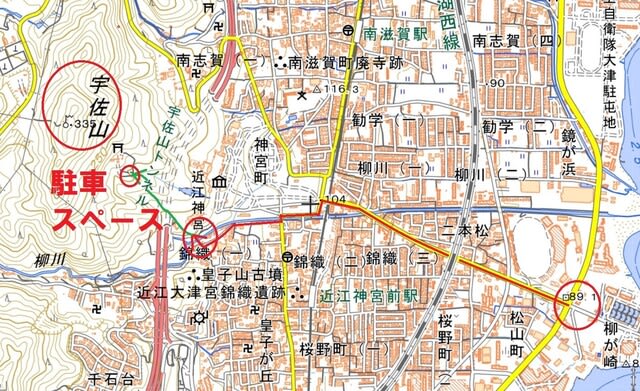

史料によると、南北190m、東西が45~81mもある大規模な城域と、周囲には堀跡と推定される小川が描かれているそうです。

現在の城跡にその長さを当てはめてみると、このようになるのではないでしょうか??

※マップに赤文字で書き込んでいる推定城域はあくまでも妄想に過ぎませんのでご注意願います💦

、、、googleマップより

、、、googleマップより

特に注目したいのは、北側の道路を挟んだ民家側の土地の形状です。

東面を流れる用水が北まで伸び、この用水を挟んで大きな高低差を作っています。なのでこの高い部分が城域の北端だったのではないでしょうか。

北側の用水と地面の高低差

【宗守城】

《むねもりじょう》

名称(別名);

所在地;富山県南砺市福光町宗守437

城地種類;平城

標高/比高;

築城年代;16世紀

廃城年代;16世紀

築城者;小林壱岐守

主な改修者;

主な城主;小林氏

文化財区分;

主な遺構;曲輪、土塁

近年の主な復元等;現状神社

※出典、、、越中中世城郭図面集Ⅲ

地図;

戦国時代初期の永正年中(1504~1520)上杉顕定が砺波地方を略し、弟の九郎房義の将、小林壱岐守がこの地に城(砦)を築き山田郷をおさめていた。現在ある土塀は当時のものと伝えれ本丸跡を示すものである。小林壱岐守は、主人房義死後は、越後に帰り廃城となるが、地元の人たちは神明社を迎え現在に至っている。、、、福光町教育委員会(現地案内板より)

場所は富山県南砺市福光町宗守

JR福光駅から、県道27号線(金沢井波線)にて北陸線踏切を過ぎ、その先の大井川を渡ります。

東海北陸自動車道の高架をくぐると左手にファミリーマート南砺宗守店があります。この「宗守交差点」を右折、県道277号線を250mほど行くと左手に神明社の石柱が見えます。

神社石柱と民家の間に「銭屋の碑」が建っており、鳥居をくぐった田んぼの中に「神明社」があります。ここがかつての城址です。

車は一つ手前の道から入って神明社に向かうと空き地があるので、そこに停めたほうがよさそうです。

縄張り図

佐伯先生著、越中中世城郭地図Ⅲより(ブログ管理者加筆)

◆遠景 北面(神社正面)

遠景 東面

◆北東隅

南東隅

南西隅

西面

◆北面土塁(正面)

鳥居の西側土塁

鳥居の東側土塁

西側に比べ明らかに短いです。圃場整備により取り崩されたのでしょうね。

同内側より

鳥居の西側土塁内側

鳥居の東側土塁内側

内側から見ても東面土塁には植物が少なく、新しい時代の盛り土ということがわかる。

◆内側より

南面土塁 本殿西側

南面土塁 本殿東側

昭和初期にこの辺りから、珠洲焼の壺が発掘されているそうです。

西面土塁

◆当時の堀跡???

東側の用水

史料によると、南北190m、東西が45~81mもある大規模な城域と、周囲には堀跡と推定される小川が描かれているそうです。

現在の城跡にその長さを当てはめてみると、このようになるのではないでしょうか??

※マップに赤文字で書き込んでいる推定城域はあくまでも妄想に過ぎませんのでご注意願います💦

、、、googleマップより

、、、googleマップより特に注目したいのは、北側の道路を挟んだ民家側の土地の形状です。

東面を流れる用水が北まで伸び、この用水を挟んで大きな高低差を作っています。なのでこの高い部分が城域の北端だったのではないでしょうか。

北側の用水と地面の高低差

【宗守城】

《むねもりじょう》

名称(別名);

所在地;富山県南砺市福光町宗守437

城地種類;平城

標高/比高;

築城年代;16世紀

廃城年代;16世紀

築城者;小林壱岐守

主な改修者;

主な城主;小林氏

文化財区分;

主な遺構;曲輪、土塁

近年の主な復元等;現状神社

※出典、、、越中中世城郭図面集Ⅲ

地図;

、、、googleマップより

、、、googleマップより