平成17年に取材した「ゲー」の行事。

2年後の平成19年も訪れて取材した。

それ以来であるから実に9年ぶり。

そのときに聞いていた本来の行事日は夏至から11日数えた日の半夏生。

さらに翌日になると聞いていた。

いつからその日から集まりやすい第一日曜日に移行されたのか聞いていないが、とにかく今は7月の第一日曜日。

今年は3日がそうであるが、この日に伺ったかつての行事日は3日だったという。

この年はまさに昔しと同じ日に合致した当たりの年だと云うが、今年の半夏生の翌日は7月2日である。

過去、何度か聞いた記憶にあるのは2日だった。

行事が行われる場は元薬寺(がんやくじ)。

集まってくる人は37歳になれば仲間入りできるという氏神講とも呼ばれる宮座講の人たちである。

講中はこれを普段、オトナ講と呼んでいる。

オトナ講を継いでいくのは長男だけ。

仲間入りのことを「オトナナリ(成り)」と呼ぶ。

そのオトナ講の座入り行事は対象者があれば11月の日曜日に行われるようだ。

かつては30軒もあったオトナ講は22軒。

昭和20年ころのことである。

その後も減って今では15軒のようだ。

ユネスコ世界遺産に登録された国指定の重要無形民俗文化財である「題目立」はその宮座講から派生したものだと聞いている。

宮座講は上深川の村が生まれたときに組織されたというからおよそ460年前。

400年以上も連綿と継承されてきた「題目立」は宮座講の家の17歳の男子が演じてきた。

「題目立」を奉納する日の昼ごろ。

「名付け」が行われ、奉納した以降に「オトナ入り」で認められ、一人前の大人として扱われたのである。

なお、戦時中の若者は戦地にいた。

村には若いもんがいなかったが、オトナたちが「題目立」を守って継承してきたと話す。

かつてのこの日の寄り合いは昼も夜もカシワのすき焼きがあった。

カシワと呼ぶのは鶏のヒネ肉である。

若いもんはそう呼ぶ人はいないかも知れない。

酢のもんとかエンドマメの玉子とじ、シイタケ煮に魚など7品はトウヤ(史料によればドウゲとも)負担で講中を接待する。

人数が多いだけに接待をするには姉弟や親族まで応援してもらって務めていたと云う。

宮座講の決算はこの日と12月の年2回。

12月は春日大社の春日若宮おん祭りまでに行われるサンジョ(算用)がある。

サンジョは決算を意味する。

県内事例に「サンジョ」と呼ぶ地域は多い。

そのサンジョに帳面がある。

昔しは講所有の田んぼや山があった。

小作に貸し出ししていた田んぼ。

年貢に育てた米がある。

その米をもってくる行事を「米コナシ」と呼んでいた。

それらも含めて決算する。

その記録が「算用帳」であり、納めている講箱に「嘉永五年(1852)」の年号がある。

ちなみにオトナ講は60歳になれば定年する。

講を定年するのではなく、トウヤと呼ばれる当番役の定年である。

つまり60歳以上になればそのほとんどの人がヨバレるだけであるが、現在の定年齢は65歳である。

その定年の人とオトナ成りした人の二人が世話して接待しいてきたが、今では年齢順にしているようだ。

現在は55戸の上深川。

講中全員で21人。

この日に集まったのは14人。

平成17年、19年に取材したときよりも若干少ないように思えた。

ゲーの儀式に供えるものがある。

まずは八柱神社拝殿に供える御供メシである。

ゲーは仏事の行事であるが氏神さんに食べてもらおうということだ。

元薬寺の本尊は薬師如来立像。

無住であるが、古儀真言宗である。

江戸時代は東大寺戒壇院の末寺であった。

無住が続いた寺であるが、江戸時代の住僧記録によれば延宝七年(1679)に円了房、享保七年(1723)に性専房、享保十八年(1734)に教智坊、明和二年(1765)には貫線房が居住していたとされる。

本尊の両脇にアオイの木を入れた鉢を並べる。

作業はそれだけでなく九つの銅杯に一枚ずつのシキビの葉を入れていく。

「そうそう、そういう具合だったと前回取材(平成17年)の映像を思い出す。が、である。講中の一人が云った。葉っぱは一枚ずつだったけ。いやいや端っこは軸付きの4枚葉やったという。それなら4枚葉は四隅すべてにするんやったかな・・・。」

講中の記憶は一年前。

細かな部分で思い出せないところがある。

行事の用具を調製する際に交わされる言葉。

どこの村へ行っても同じような台詞がでる。

ここにある写真を見たら対角線上の二隅だけだとわかった。

その写真はどこかで見たことがある・・・。

平成17年、19年に取材した一連の写真はアルバムに入れて届けた。

こういうこともあると思って家に保管していたアルバムを持ってきたというのはこの年のトウヤにあたるOさんだった。

アルバムはゲーだけでなく他にも持ってきていた。

2月に行われる初祈祷に柳のオコナイや8月の風祈祷、12月の注連縄掛けなどだ。

アルバムはもう一つある。

富士垢離である。

深江川のカンジョウ場に注連縄を立てて水垢離をする姿は富士講の人たちである。

平成21年に復活した講中の行事である。

懐かしい写真に惚れ惚れして云った。

今年も決まった日にするのですか・・・、であるが、今年は講中の都合もあって数日前に決めたそうだ。

久しぶりの再取材をお願いしたのは云うまでもない。

話しはシキビを入れた銅杯に戻そう。

その銅杯は9杯。

盆板に並べる。

それを6枚揃えるから銅杯の数は9×6の54杯である。

その数が何を意味するのか、講中も存じないし、古文書記録にもないようだ。

調えた銅杯は盆板ごとご本尊の前に供える。

ローソクに火を灯して皆は席につく。

今回の導師はOさん。

講中は周りを囲むように座る。

キンを打ってお念仏。

十三仏、一心頂礼、光明真言を唱える。

こうして1回目のお念仏を終えた。

これから始まるのは「座」である。

座敷に出した低床タイプの机に並べた「座」に出る食事は仕出し料理屋さんに頼んだ豪華な盛りのオードブル(一盛り一万円)。

トウヤの接待料理はトウヤ家負担。

ゆっくり食べていきと云われて「座」につかせてもらった。

ありがたいことである。

豪華な盛り付けに圧倒されたオードブルはどれをいただいても美味しい。

どれをと云っても遠慮しながら、である。

食べた範囲内であるが、まちがいなくどれもこれも美味しかった。

頼んだ料理屋さんは天理市福住町にある料理・寿司などがメインの辻村食料品店「つじむら」。

覚えておこう。「座」の会食はオードブルだけでなく手造り料理もある。

一つは豆腐の汁椀。

もう一つは自家製の漬物盛りだ。

しかも、である。

しばらくすればデザートも運ばれる「座」の会食。

なにかと思えばお店に出かけて買ってきたアイスクリーム。

夏はやっぱり、これだなぁと皆が云う。

お腹が膨れたらしばらくはヒンネをする。

ヒンネは昼寝が訛った言葉。

奈良ではときおりヒンネが出てくるのが嬉しい。

この時間帯は合間。

2回目のゲーまでは時間がある。

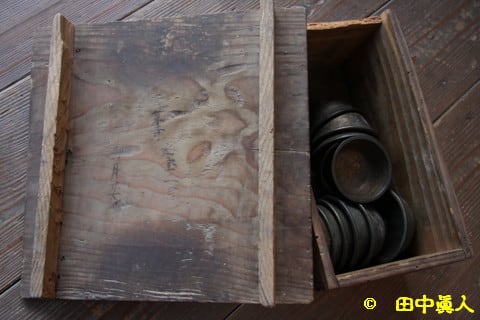

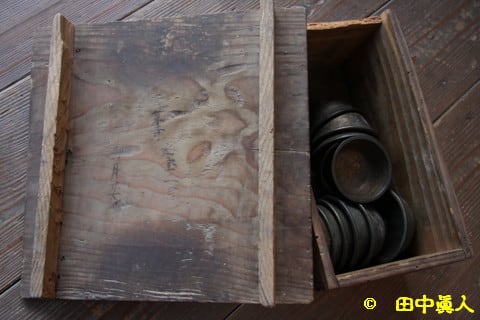

その間に氏神講が所有する講箱や納められていた『氏神講貸金並上納勘定帳』を拝見する。

大正十一年十一月二十四日、大正十三年十一月二十八日、大正十四年十二月二十日までは一老と宿(ヤド)の名がある。

昭和十一年十二月末は宿(ヤド)の名がある。

また、明治四十三年三月二十四日から昭和三十一年三月まで記帳した『氏神講中緒上納並等用造用帳 講中』綴りもある。

明治十三年新三月・・日の『氏神講中緒上納並等用造用帳』には宿(ヤド)の名がある。

これらを納めていた講箱裏面に「嘉永五年(1852)子十一月 □惣算用帳入」が墨書されていたのだ。

西暦年の「1852」文字は最近になって付記されたものである。

午後3時半過ぎ。

2回目のゲーが始まった。

1回目と同じようにシキビの葉を盛る銅杯。

盆板に9杯の銅杯を並べる。

その盆板は6枚。

盆板すべてが揃ったらご本尊下の祭壇に並べる。

ローソクに火を灯して席につく。

2回目の導師は若い人に替わった。

こういう具合に経験する回数を増やして継承してきたのだろう。

講中は周りを囲むように座った。

キンを打ってお念仏。

まずはご真言である。

オンパラ・・語りかけるような調子で唱えた。

こうして一連のゲー行事を終えたら用具などの後片付け。

材の古さで気になっていたのがシキビを入れていた金属製の銅杯容器である。

年代を示すものはなかったが、平らな木製の盆板と呼ぶ台にあった。

2本の細長い木材は脚である。

脚があるのが裏面。

そこに文字があった。

墨書の文字は「元薬寺 延宝二念(1674)卯月廿七日」であった。

今から344年前の元薬寺什物である。

この盆板はずいぶんまえに新調された。

ところが一枚だけに脚の部分が壊れた。

仕方なく二枚は古い台を使ったということだ。

講中とともに蔵内を調べてみれば古い台がもう一枚あったが、墨書はなかった。

たまたまであるが、貴重な発見に繋がったのである。

上深川の歴史を語る史料は大切に保管してくださいと伝えて引き上げた。

なお、この文の執筆にあたっては奈良地域伝統文化保存協議会が平成18年3月30日に発刊した非売品の『都祁上深川・八柱神社の祭礼と芸能』を参照したことを付記しておく。

(H28. 7. 3 EOS40D撮影)

2年後の平成19年も訪れて取材した。

それ以来であるから実に9年ぶり。

そのときに聞いていた本来の行事日は夏至から11日数えた日の半夏生。

さらに翌日になると聞いていた。

いつからその日から集まりやすい第一日曜日に移行されたのか聞いていないが、とにかく今は7月の第一日曜日。

今年は3日がそうであるが、この日に伺ったかつての行事日は3日だったという。

この年はまさに昔しと同じ日に合致した当たりの年だと云うが、今年の半夏生の翌日は7月2日である。

過去、何度か聞いた記憶にあるのは2日だった。

行事が行われる場は元薬寺(がんやくじ)。

集まってくる人は37歳になれば仲間入りできるという氏神講とも呼ばれる宮座講の人たちである。

講中はこれを普段、オトナ講と呼んでいる。

オトナ講を継いでいくのは長男だけ。

仲間入りのことを「オトナナリ(成り)」と呼ぶ。

そのオトナ講の座入り行事は対象者があれば11月の日曜日に行われるようだ。

かつては30軒もあったオトナ講は22軒。

昭和20年ころのことである。

その後も減って今では15軒のようだ。

ユネスコ世界遺産に登録された国指定の重要無形民俗文化財である「題目立」はその宮座講から派生したものだと聞いている。

宮座講は上深川の村が生まれたときに組織されたというからおよそ460年前。

400年以上も連綿と継承されてきた「題目立」は宮座講の家の17歳の男子が演じてきた。

「題目立」を奉納する日の昼ごろ。

「名付け」が行われ、奉納した以降に「オトナ入り」で認められ、一人前の大人として扱われたのである。

なお、戦時中の若者は戦地にいた。

村には若いもんがいなかったが、オトナたちが「題目立」を守って継承してきたと話す。

かつてのこの日の寄り合いは昼も夜もカシワのすき焼きがあった。

カシワと呼ぶのは鶏のヒネ肉である。

若いもんはそう呼ぶ人はいないかも知れない。

酢のもんとかエンドマメの玉子とじ、シイタケ煮に魚など7品はトウヤ(史料によればドウゲとも)負担で講中を接待する。

人数が多いだけに接待をするには姉弟や親族まで応援してもらって務めていたと云う。

宮座講の決算はこの日と12月の年2回。

12月は春日大社の春日若宮おん祭りまでに行われるサンジョ(算用)がある。

サンジョは決算を意味する。

県内事例に「サンジョ」と呼ぶ地域は多い。

そのサンジョに帳面がある。

昔しは講所有の田んぼや山があった。

小作に貸し出ししていた田んぼ。

年貢に育てた米がある。

その米をもってくる行事を「米コナシ」と呼んでいた。

それらも含めて決算する。

その記録が「算用帳」であり、納めている講箱に「嘉永五年(1852)」の年号がある。

ちなみにオトナ講は60歳になれば定年する。

講を定年するのではなく、トウヤと呼ばれる当番役の定年である。

つまり60歳以上になればそのほとんどの人がヨバレるだけであるが、現在の定年齢は65歳である。

その定年の人とオトナ成りした人の二人が世話して接待しいてきたが、今では年齢順にしているようだ。

現在は55戸の上深川。

講中全員で21人。

この日に集まったのは14人。

平成17年、19年に取材したときよりも若干少ないように思えた。

ゲーの儀式に供えるものがある。

まずは八柱神社拝殿に供える御供メシである。

ゲーは仏事の行事であるが氏神さんに食べてもらおうということだ。

元薬寺の本尊は薬師如来立像。

無住であるが、古儀真言宗である。

江戸時代は東大寺戒壇院の末寺であった。

無住が続いた寺であるが、江戸時代の住僧記録によれば延宝七年(1679)に円了房、享保七年(1723)に性専房、享保十八年(1734)に教智坊、明和二年(1765)には貫線房が居住していたとされる。

本尊の両脇にアオイの木を入れた鉢を並べる。

作業はそれだけでなく九つの銅杯に一枚ずつのシキビの葉を入れていく。

「そうそう、そういう具合だったと前回取材(平成17年)の映像を思い出す。が、である。講中の一人が云った。葉っぱは一枚ずつだったけ。いやいや端っこは軸付きの4枚葉やったという。それなら4枚葉は四隅すべてにするんやったかな・・・。」

講中の記憶は一年前。

細かな部分で思い出せないところがある。

行事の用具を調製する際に交わされる言葉。

どこの村へ行っても同じような台詞がでる。

ここにある写真を見たら対角線上の二隅だけだとわかった。

その写真はどこかで見たことがある・・・。

平成17年、19年に取材した一連の写真はアルバムに入れて届けた。

こういうこともあると思って家に保管していたアルバムを持ってきたというのはこの年のトウヤにあたるOさんだった。

アルバムはゲーだけでなく他にも持ってきていた。

2月に行われる初祈祷に柳のオコナイや8月の風祈祷、12月の注連縄掛けなどだ。

アルバムはもう一つある。

富士垢離である。

深江川のカンジョウ場に注連縄を立てて水垢離をする姿は富士講の人たちである。

平成21年に復活した講中の行事である。

懐かしい写真に惚れ惚れして云った。

今年も決まった日にするのですか・・・、であるが、今年は講中の都合もあって数日前に決めたそうだ。

久しぶりの再取材をお願いしたのは云うまでもない。

話しはシキビを入れた銅杯に戻そう。

その銅杯は9杯。

盆板に並べる。

それを6枚揃えるから銅杯の数は9×6の54杯である。

その数が何を意味するのか、講中も存じないし、古文書記録にもないようだ。

調えた銅杯は盆板ごとご本尊の前に供える。

ローソクに火を灯して皆は席につく。

今回の導師はOさん。

講中は周りを囲むように座る。

キンを打ってお念仏。

十三仏、一心頂礼、光明真言を唱える。

こうして1回目のお念仏を終えた。

これから始まるのは「座」である。

座敷に出した低床タイプの机に並べた「座」に出る食事は仕出し料理屋さんに頼んだ豪華な盛りのオードブル(一盛り一万円)。

トウヤの接待料理はトウヤ家負担。

ゆっくり食べていきと云われて「座」につかせてもらった。

ありがたいことである。

豪華な盛り付けに圧倒されたオードブルはどれをいただいても美味しい。

どれをと云っても遠慮しながら、である。

食べた範囲内であるが、まちがいなくどれもこれも美味しかった。

頼んだ料理屋さんは天理市福住町にある料理・寿司などがメインの辻村食料品店「つじむら」。

覚えておこう。「座」の会食はオードブルだけでなく手造り料理もある。

一つは豆腐の汁椀。

もう一つは自家製の漬物盛りだ。

しかも、である。

しばらくすればデザートも運ばれる「座」の会食。

なにかと思えばお店に出かけて買ってきたアイスクリーム。

夏はやっぱり、これだなぁと皆が云う。

お腹が膨れたらしばらくはヒンネをする。

ヒンネは昼寝が訛った言葉。

奈良ではときおりヒンネが出てくるのが嬉しい。

この時間帯は合間。

2回目のゲーまでは時間がある。

その間に氏神講が所有する講箱や納められていた『氏神講貸金並上納勘定帳』を拝見する。

大正十一年十一月二十四日、大正十三年十一月二十八日、大正十四年十二月二十日までは一老と宿(ヤド)の名がある。

昭和十一年十二月末は宿(ヤド)の名がある。

また、明治四十三年三月二十四日から昭和三十一年三月まで記帳した『氏神講中緒上納並等用造用帳 講中』綴りもある。

明治十三年新三月・・日の『氏神講中緒上納並等用造用帳』には宿(ヤド)の名がある。

これらを納めていた講箱裏面に「嘉永五年(1852)子十一月 □惣算用帳入」が墨書されていたのだ。

西暦年の「1852」文字は最近になって付記されたものである。

午後3時半過ぎ。

2回目のゲーが始まった。

1回目と同じようにシキビの葉を盛る銅杯。

盆板に9杯の銅杯を並べる。

その盆板は6枚。

盆板すべてが揃ったらご本尊下の祭壇に並べる。

ローソクに火を灯して席につく。

2回目の導師は若い人に替わった。

こういう具合に経験する回数を増やして継承してきたのだろう。

講中は周りを囲むように座った。

キンを打ってお念仏。

まずはご真言である。

オンパラ・・語りかけるような調子で唱えた。

こうして一連のゲー行事を終えたら用具などの後片付け。

材の古さで気になっていたのがシキビを入れていた金属製の銅杯容器である。

年代を示すものはなかったが、平らな木製の盆板と呼ぶ台にあった。

2本の細長い木材は脚である。

脚があるのが裏面。

そこに文字があった。

墨書の文字は「元薬寺 延宝二念(1674)卯月廿七日」であった。

今から344年前の元薬寺什物である。

この盆板はずいぶんまえに新調された。

ところが一枚だけに脚の部分が壊れた。

仕方なく二枚は古い台を使ったということだ。

講中とともに蔵内を調べてみれば古い台がもう一枚あったが、墨書はなかった。

たまたまであるが、貴重な発見に繋がったのである。

上深川の歴史を語る史料は大切に保管してくださいと伝えて引き上げた。

なお、この文の執筆にあたっては奈良地域伝統文化保存協議会が平成18年3月30日に発刊した非売品の『都祁上深川・八柱神社の祭礼と芸能』を参照したことを付記しておく。

(H28. 7. 3 EOS40D撮影)