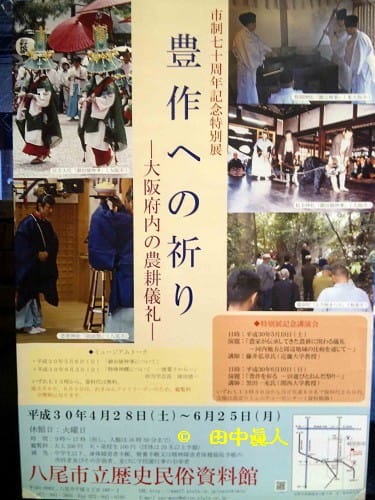

大阪の八尾市立歴史民俗資料館で市制70周年記念に特別展を開催していた。

テーマは「豊作への祈り~大阪府内の農耕儀礼~」である。

そのイベントを知ったのは第8回目になる「私がとらえた大和の民俗」写真展の打ち合わせに寄せてもらったときである。

ホールに置いてあるちらしの数々。

その中に置いてあったのが冒頭に書いた豊作への祈り~大阪府内の農耕儀礼~」である。

残念ながら特別講演会も学芸員が話すミュージアムトークとも終わっていた。

もっと前に知っていたなら、スケジューリングしていたと思われるが、生憎、すべてが行事取材日と重なっていた。

企画展の日程は4月28日(土)~6月25日(月)まで。

なんとか調整がついたこの日に見学することにした。

資料館の所在地をカーナビゲーションにセットして車を走らせる。

カーナビゲーションが誘導する車道は第二阪奈道路が優先。

そのコースなら早く着くが費用削減の判断で地道優先とした。

生駒山の山越えは阪奈道路。

下って大東市の東大阪変電所信号を左折。

外環状線に沿って南下する。

石切、瓢箪山を越えて八尾の千塚信号を曲がる。

そこからすぐ近くにある八尾市立歴史民俗資料館に着いた。

ゆっくり走った片道時間は40分。

迷いもせず、しかも思ったより近い位置にあった。

65歳と告げても証明書は要請されなかった。

特別展の展示も拝見できる入館料は200円である。

まずは常設展。

古代にあった河内湖から発掘された古墳時代に河内木綿。

その間にあった大きな時代変遷。

大和川の付け替え工事である。

私は生まれも育ちも現大和川下流の大阪・住之江であった。

昔の様相を知るのは大切なこと。

時間たっぷりかけて拝見する。

部屋は替わって特別展会場に移った。

今回の目的は「豊作への祈り~大阪府内の農耕儀礼~」の展示にある。

多くの農耕事例から選んだ地区/儀礼は次の通りだ。

八尾市・恩智中町に鎮座する恩智神社の行事である「粥占神事」、「おき上げ神事」、「卯辰祭」、「卯辰祭供饌行事」である。

八尾市・神立に鎮座する玉祖(たまおや)神社の「御粥供」や八尾市・八尾木地区の「八尾木(やおぎ)民芸つくりもん祭り」もあれば、大阪南部の和泉市・桑原町の山乃神まつりも・・。

八尾市だけであれば、農耕儀礼テーマに沿う行事が少ないからなのか、関連する大阪府下の他所で行われている行事も紹介している特別展。

東大阪市・出雲井町に鎮座する枚岡ひらおか)神社の「粥占神事」。

大阪・平野区平野宮町に鎮座する杭全(くまた)神社の「御田植神事」や大阪・住吉区住吉に鎮座する住吉大社の「御田植神事」、和泉市・桑原町の「山乃神まつり」。

八尾市だけの行事だけでなく、農耕行事に関連する大阪府下の他所行事を紹介していた。

展示会場撮影禁ズの「豊作への祈り~大阪府内の農耕儀礼~」の展示。

頭の中に閉じ込めようとガンバッテみたものの、一日過ぎるごとに消えていく。

学芸員に声をかけた巻物に書いてある「徐福」の文字。

どういうことなのか知りたくて伝えたら、「書いてますか?」と、即座に返されたので、それ以上のツッコミはできなくなった。

会場でお会いした男性学生さん。

大阪経済法科大学1回生。

京都宇治・六地蔵出身の青年が資料館で調査されていた住吉大社御田植神事。

出仕される植女(うえめ)の萌黄色装束・市女笠冠・服飾りに興味をもち短文の報告を纏めて大学報告するという。

特に、と話してくれた衣装紋の野鳥。

その野鳥は鷺と判断。

樹は松と話してくれた。

なかなかの目利きが嬉しい。

青年の祖母は製茶販売の永谷園の直系分家らしく小学生のころに製茶に興味をもったといい、一所懸命にメモを採っていたが嬉しい。

企画展の図録は600円。

購入に併せて平成22年に解散された富士垢離講などを掲載する平成22年度特別展「高安の神と仏--人と信仰」図録は500円。

値打ち物の記録であった。

帰宅してから企画展図録の巻末資料に目を落としていた。

えっ、と嗚咽がでそうになった一行に・・・。

第3章-収穫の感謝-に紹介されている「八尾木(やおぎ)民芸つくりもん祭り」がある。

平成29年の9月23日に訪れた大阪・八尾市の八尾木。

突然の取材訪問であるにも関わらず行事のことを教えてくださった中西勝晴さん他有志一同の皆さん。

作りもんの立山を設営していた当主の中西さん。

一回り取材してご自宅に戻ったときに聞いた件。

作業の疲れがでたのか、作業場から離れる際に倒れ、救急車で搬送された。

数時間後には戻ってきたが、今は横になっていると伝えられた。

その中西さんの名が「写真提供者および機関」に名前が載っていた。

だが、表記は「故人」。

涙がでてきた。

もっと伺いたかったかつての八尾木。

最後になった作品は、企画展図録に行事の様相をおさめた写真を掲載している。

当日は、私も取材させてもらった写真を掲載している。

「大河ドラマ おんな城主 直虎」展示写真を見る度に心が悼むことになるだろう。

なお、八尾市立歴史民俗資料館で拝見できるビデオ映像があるらしい。

玉祖(たまおや)神社の夏祭り・高安祭や常光寺お練り供養・大般若経会、八尾黒谷の夏祭り、八尾歳時記などは視聴したい民俗である。

(H30. 6.22 SB932SH撮影)

テーマは「豊作への祈り~大阪府内の農耕儀礼~」である。

そのイベントを知ったのは第8回目になる「私がとらえた大和の民俗」写真展の打ち合わせに寄せてもらったときである。

ホールに置いてあるちらしの数々。

その中に置いてあったのが冒頭に書いた豊作への祈り~大阪府内の農耕儀礼~」である。

残念ながら特別講演会も学芸員が話すミュージアムトークとも終わっていた。

もっと前に知っていたなら、スケジューリングしていたと思われるが、生憎、すべてが行事取材日と重なっていた。

企画展の日程は4月28日(土)~6月25日(月)まで。

なんとか調整がついたこの日に見学することにした。

資料館の所在地をカーナビゲーションにセットして車を走らせる。

カーナビゲーションが誘導する車道は第二阪奈道路が優先。

そのコースなら早く着くが費用削減の判断で地道優先とした。

生駒山の山越えは阪奈道路。

下って大東市の東大阪変電所信号を左折。

外環状線に沿って南下する。

石切、瓢箪山を越えて八尾の千塚信号を曲がる。

そこからすぐ近くにある八尾市立歴史民俗資料館に着いた。

ゆっくり走った片道時間は40分。

迷いもせず、しかも思ったより近い位置にあった。

65歳と告げても証明書は要請されなかった。

特別展の展示も拝見できる入館料は200円である。

まずは常設展。

古代にあった河内湖から発掘された古墳時代に河内木綿。

その間にあった大きな時代変遷。

大和川の付け替え工事である。

私は生まれも育ちも現大和川下流の大阪・住之江であった。

昔の様相を知るのは大切なこと。

時間たっぷりかけて拝見する。

部屋は替わって特別展会場に移った。

今回の目的は「豊作への祈り~大阪府内の農耕儀礼~」の展示にある。

多くの農耕事例から選んだ地区/儀礼は次の通りだ。

八尾市・恩智中町に鎮座する恩智神社の行事である「粥占神事」、「おき上げ神事」、「卯辰祭」、「卯辰祭供饌行事」である。

八尾市・神立に鎮座する玉祖(たまおや)神社の「御粥供」や八尾市・八尾木地区の「八尾木(やおぎ)民芸つくりもん祭り」もあれば、大阪南部の和泉市・桑原町の山乃神まつりも・・。

八尾市だけであれば、農耕儀礼テーマに沿う行事が少ないからなのか、関連する大阪府下の他所で行われている行事も紹介している特別展。

東大阪市・出雲井町に鎮座する枚岡ひらおか)神社の「粥占神事」。

大阪・平野区平野宮町に鎮座する杭全(くまた)神社の「御田植神事」や大阪・住吉区住吉に鎮座する住吉大社の「御田植神事」、和泉市・桑原町の「山乃神まつり」。

八尾市だけの行事だけでなく、農耕行事に関連する大阪府下の他所行事を紹介していた。

展示会場撮影禁ズの「豊作への祈り~大阪府内の農耕儀礼~」の展示。

頭の中に閉じ込めようとガンバッテみたものの、一日過ぎるごとに消えていく。

学芸員に声をかけた巻物に書いてある「徐福」の文字。

どういうことなのか知りたくて伝えたら、「書いてますか?」と、即座に返されたので、それ以上のツッコミはできなくなった。

会場でお会いした男性学生さん。

大阪経済法科大学1回生。

京都宇治・六地蔵出身の青年が資料館で調査されていた住吉大社御田植神事。

出仕される植女(うえめ)の萌黄色装束・市女笠冠・服飾りに興味をもち短文の報告を纏めて大学報告するという。

特に、と話してくれた衣装紋の野鳥。

その野鳥は鷺と判断。

樹は松と話してくれた。

なかなかの目利きが嬉しい。

青年の祖母は製茶販売の永谷園の直系分家らしく小学生のころに製茶に興味をもったといい、一所懸命にメモを採っていたが嬉しい。

企画展の図録は600円。

購入に併せて平成22年に解散された富士垢離講などを掲載する平成22年度特別展「高安の神と仏--人と信仰」図録は500円。

値打ち物の記録であった。

帰宅してから企画展図録の巻末資料に目を落としていた。

えっ、と嗚咽がでそうになった一行に・・・。

第3章-収穫の感謝-に紹介されている「八尾木(やおぎ)民芸つくりもん祭り」がある。

平成29年の9月23日に訪れた大阪・八尾市の八尾木。

突然の取材訪問であるにも関わらず行事のことを教えてくださった中西勝晴さん他有志一同の皆さん。

作りもんの立山を設営していた当主の中西さん。

一回り取材してご自宅に戻ったときに聞いた件。

作業の疲れがでたのか、作業場から離れる際に倒れ、救急車で搬送された。

数時間後には戻ってきたが、今は横になっていると伝えられた。

その中西さんの名が「写真提供者および機関」に名前が載っていた。

だが、表記は「故人」。

涙がでてきた。

もっと伺いたかったかつての八尾木。

最後になった作品は、企画展図録に行事の様相をおさめた写真を掲載している。

当日は、私も取材させてもらった写真を掲載している。

「大河ドラマ おんな城主 直虎」展示写真を見る度に心が悼むことになるだろう。

なお、八尾市立歴史民俗資料館で拝見できるビデオ映像があるらしい。

玉祖(たまおや)神社の夏祭り・高安祭や常光寺お練り供養・大般若経会、八尾黒谷の夏祭り、八尾歳時記などは視聴したい民俗である。

(H30. 6.22 SB932SH撮影)