9月26日、四国カルストの帰り道、愛媛県久万高原町上黒岩の「上黒岩考古館」に立ち寄りました。

「上黒岩考古館」は、世界の考古学界から注目された縄文遺跡「上黒岩岩陰遺跡」の遺物展示館です。

「上黒岩岩陰遺跡」では、約12000年前(縄文時代草創期)、約10000年前、約8000年前(縄文時代早期)他の各地層から多くの貴重な遺物が発掘されています。

1961年、遺跡のすぐ隣の家に住む中学生の少年「竹口義照」さんが発見、「上黒岩考古館」の建物も遺跡を挟んですぐ隣に建てられています。

遺跡の場所は、松山市から高知市へ向かう国道33号沿いで、高知市の西に河口がある仁淀川支流の久万川川畔にあります。

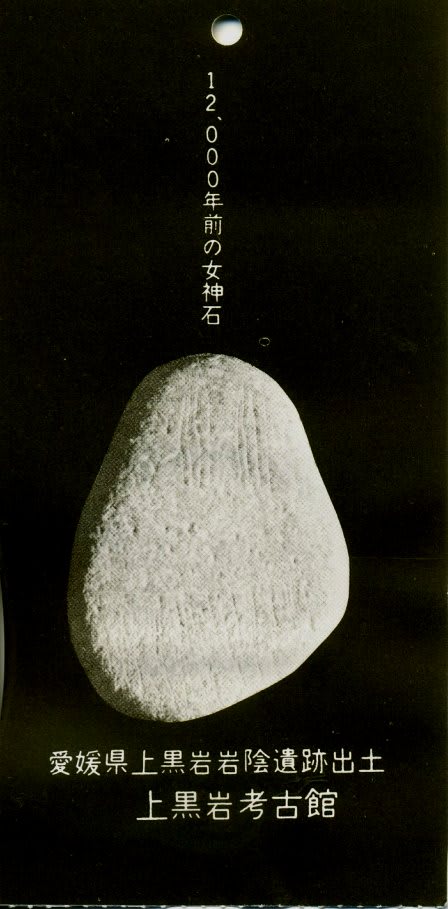

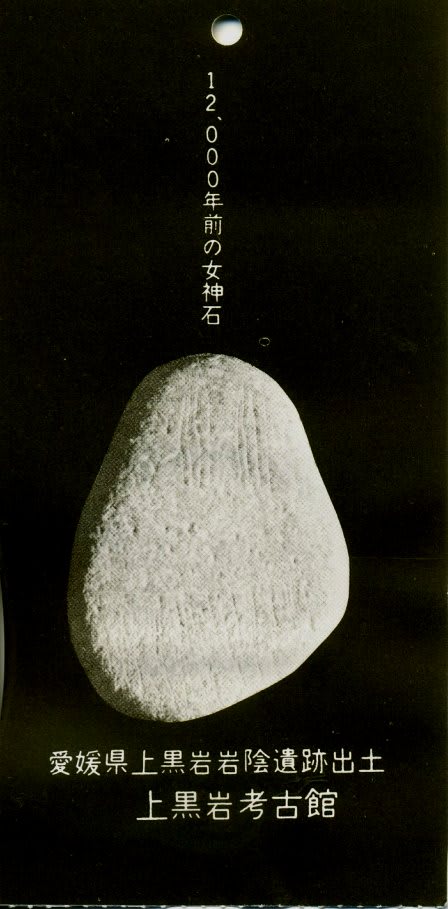

「12,000年前女神石」と書かれた「上黒岩考古館」の入場券です。

この石は、約12,000年前の地層から発見された「石偶」で、最も注目された遺物のようです。

縄文時代の土偶は、よく知られていますが、この5cm弱の扁平な石に女性像が細い線で刻まれた「石偶」は他に類がない貴重な遺物だそうです。

神秘的なペンダントのようなデザインが気に入りました。

久万川の川畔に約20mの石灰岩の断崖がそびえ、下の斜面に造られた建物の中に「上黒岩岩陰遺跡」が保存されています。

遺跡を保存する建物の前は、駐車場、左手に「上黒岩考古館」、右手には民家(当時中学生だった発見者の家)があります。

石灰岩の断崖の下の窪みから見つかったことから「上黒岩岩陰遺跡」の名称が付けられたものと思われます。

「上黒岩岩陰遺跡」を保存した建物の中にある遺跡の写真です。

左手にある石灰岩の断崖と、右手の柵の間が遺跡の場所で、白い棒には年代別の地層の目盛が付いているようです。、

柵に沿った見学者用の階段から遺跡の写真を撮りましたが、入口の地面から2~3m低い所まで掘り下げられていました。

「上黒岩岩陰遺跡」付近の地図です。

国道33号が左手から右下に走り、右手の赤い部分は、景勝「御三戸嶽[みみとだけ]」です。

「上黒岩岩陰遺跡」の入口は、国道33号から久万川に架かる橋を渡るとすぐで、古民家「旧山中家住宅」も見学できます。

「面河川[オモゴガワ]」に巨大な岩がそびえ立つ「御三戸嶽[みみとだけ]」です。

国道33号から見た景色で、左手から流れ込む「久万川」と、「面河川」の合流する場所です。

「上黒岩考古館」の係の女性から聞いた話では、「上黒岩岩陰遺跡」や、「御三戸嶽」のような断崖をこの地方では「タキ」と呼ぶそうです。

「タキ」には「嶽」「滝」の他様々な漢字が使われていますが、「タキ」の名が付く場所は、古代祭祀場との関わりがある場合が多いように思います。

昔、巨大な岩の裏手の岸に「御三戸神社」があったそうで、社殿のない時代、この岩は磐座だった可能性もあります。(「御三戸神社」は「上黒岩考古館」のすぐ近くにあり、移設されたようです)

「上黒岩岩陰遺跡」の断崖も縄文時代に、祭祀の場だった可能性があるものと推察されます。

「上黒岩考古館」の建物です。

道路を左手に進むと「旧山中家住宅」があり、駐車場の後ろが「上黒岩岩陰遺跡」です。

建物は少々古びていますが、展示物の素晴らしさと、女性係員の分かりやすい説明にはとても満足しました。

「上黒岩考古館」に展示されていた遺跡の地層の図で、左手に石灰岩の断崖、右手に地層が描かれています。

1層から11層まで発掘し、主に4層(約8,000年前)・6層(約10,000年前)・9層(約12,000年前)から遺物が発掘されたそうです。

約12,000年前、縄文時代草創期の地層第9層から発掘された「石偶」で、右のスケッチは、石に描かれた女性の線画です。

「石偶」は、河原で採取されたと思われる直径5cm弱の偏平で丸っこい緑泥片岩に線を掘って描いたもので、同じような「石偶」が8個発掘されたそうです。

どんな道具化分かりませんが、堅そうな石によく線画を刻んだものだと感心します。

同じく約12,000年前の地層、第9層から発掘された「細隆起線文土器」です。

実物の写真がボケて、展示された写真を撮ったものです。

「細隆起線文土器」の模様は、細い粘土紐を表面に貼りつけ、模様を描いたとされています。

縄・貝などを押し付けた模様と違い、手間がかかそうな技法が既に縄文時代草創期にあったことに関心しました。

約10000年前の第6層から発掘された変成岩製のペンダントだそうです。

展示場の説明文に「左のは一つ穴で垂飾品 右のは二つ穴で人間の目をかたどっている?」と書かれていました。

一つ穴の石は、紐で首にぶら下げていたもの、右手二つ穴の石は、謎の物です。

しかし、この時代、一体どうやって石に穴を開けたのか興味のあるところです。

「上黒岩考古館」のパンフレットによると「弓矢がこの時代に初めてあらわれたことも明らかにされた。」とあります。

この地層から鏃[やじり]が発掘されたことによるものと思われます。

約8000年前(縄文時代早期)の第4層から発掘された成人女性の埋葬された骨です。

この人骨の保存状態が大変良いことに驚きますが、石灰岩のカルシウム分が骨の保存に効果があったと思われます。

同じ地層からは「鹿角製棒状耳飾り」「イモガイ」などの貝殻製垂飾品が発掘されており、この女性もおしゃれを楽しんでいたものと思われます。

約8000年前の第4層から発掘された成人男性の腰骨で、ヘラのような骨角製尖頭器が下部の写真のように突き刺さっています。

事故か、闘争か分かりませんが、手厚く葬られていたようです。

同じ地層から埋葬された二頭のイヌの骨が発掘されていたそうで、骨角製尖頭器と、犬を使い狩猟していた縄文人を想像します。

この「上黒岩考古館」の展示品はすばらしく、四国カルストに劣らぬスポットで、入場料100円で親切な説明もゆっくりと聞かせて頂き、とても感謝しています。

「上黒岩考古館」は、世界の考古学界から注目された縄文遺跡「上黒岩岩陰遺跡」の遺物展示館です。

「上黒岩岩陰遺跡」では、約12000年前(縄文時代草創期)、約10000年前、約8000年前(縄文時代早期)他の各地層から多くの貴重な遺物が発掘されています。

1961年、遺跡のすぐ隣の家に住む中学生の少年「竹口義照」さんが発見、「上黒岩考古館」の建物も遺跡を挟んですぐ隣に建てられています。

遺跡の場所は、松山市から高知市へ向かう国道33号沿いで、高知市の西に河口がある仁淀川支流の久万川川畔にあります。

「12,000年前女神石」と書かれた「上黒岩考古館」の入場券です。

この石は、約12,000年前の地層から発見された「石偶」で、最も注目された遺物のようです。

縄文時代の土偶は、よく知られていますが、この5cm弱の扁平な石に女性像が細い線で刻まれた「石偶」は他に類がない貴重な遺物だそうです。

神秘的なペンダントのようなデザインが気に入りました。

久万川の川畔に約20mの石灰岩の断崖がそびえ、下の斜面に造られた建物の中に「上黒岩岩陰遺跡」が保存されています。

遺跡を保存する建物の前は、駐車場、左手に「上黒岩考古館」、右手には民家(当時中学生だった発見者の家)があります。

石灰岩の断崖の下の窪みから見つかったことから「上黒岩岩陰遺跡」の名称が付けられたものと思われます。

「上黒岩岩陰遺跡」を保存した建物の中にある遺跡の写真です。

左手にある石灰岩の断崖と、右手の柵の間が遺跡の場所で、白い棒には年代別の地層の目盛が付いているようです。、

柵に沿った見学者用の階段から遺跡の写真を撮りましたが、入口の地面から2~3m低い所まで掘り下げられていました。

「上黒岩岩陰遺跡」付近の地図です。

国道33号が左手から右下に走り、右手の赤い部分は、景勝「御三戸嶽[みみとだけ]」です。

「上黒岩岩陰遺跡」の入口は、国道33号から久万川に架かる橋を渡るとすぐで、古民家「旧山中家住宅」も見学できます。

「面河川[オモゴガワ]」に巨大な岩がそびえ立つ「御三戸嶽[みみとだけ]」です。

国道33号から見た景色で、左手から流れ込む「久万川」と、「面河川」の合流する場所です。

「上黒岩考古館」の係の女性から聞いた話では、「上黒岩岩陰遺跡」や、「御三戸嶽」のような断崖をこの地方では「タキ」と呼ぶそうです。

「タキ」には「嶽」「滝」の他様々な漢字が使われていますが、「タキ」の名が付く場所は、古代祭祀場との関わりがある場合が多いように思います。

昔、巨大な岩の裏手の岸に「御三戸神社」があったそうで、社殿のない時代、この岩は磐座だった可能性もあります。(「御三戸神社」は「上黒岩考古館」のすぐ近くにあり、移設されたようです)

「上黒岩岩陰遺跡」の断崖も縄文時代に、祭祀の場だった可能性があるものと推察されます。

「上黒岩考古館」の建物です。

道路を左手に進むと「旧山中家住宅」があり、駐車場の後ろが「上黒岩岩陰遺跡」です。

建物は少々古びていますが、展示物の素晴らしさと、女性係員の分かりやすい説明にはとても満足しました。

「上黒岩考古館」に展示されていた遺跡の地層の図で、左手に石灰岩の断崖、右手に地層が描かれています。

1層から11層まで発掘し、主に4層(約8,000年前)・6層(約10,000年前)・9層(約12,000年前)から遺物が発掘されたそうです。

約12,000年前、縄文時代草創期の地層第9層から発掘された「石偶」で、右のスケッチは、石に描かれた女性の線画です。

「石偶」は、河原で採取されたと思われる直径5cm弱の偏平で丸っこい緑泥片岩に線を掘って描いたもので、同じような「石偶」が8個発掘されたそうです。

どんな道具化分かりませんが、堅そうな石によく線画を刻んだものだと感心します。

同じく約12,000年前の地層、第9層から発掘された「細隆起線文土器」です。

実物の写真がボケて、展示された写真を撮ったものです。

「細隆起線文土器」の模様は、細い粘土紐を表面に貼りつけ、模様を描いたとされています。

縄・貝などを押し付けた模様と違い、手間がかかそうな技法が既に縄文時代草創期にあったことに関心しました。

約10000年前の第6層から発掘された変成岩製のペンダントだそうです。

展示場の説明文に「左のは一つ穴で垂飾品 右のは二つ穴で人間の目をかたどっている?」と書かれていました。

一つ穴の石は、紐で首にぶら下げていたもの、右手二つ穴の石は、謎の物です。

しかし、この時代、一体どうやって石に穴を開けたのか興味のあるところです。

「上黒岩考古館」のパンフレットによると「弓矢がこの時代に初めてあらわれたことも明らかにされた。」とあります。

この地層から鏃[やじり]が発掘されたことによるものと思われます。

約8000年前(縄文時代早期)の第4層から発掘された成人女性の埋葬された骨です。

この人骨の保存状態が大変良いことに驚きますが、石灰岩のカルシウム分が骨の保存に効果があったと思われます。

同じ地層からは「鹿角製棒状耳飾り」「イモガイ」などの貝殻製垂飾品が発掘されており、この女性もおしゃれを楽しんでいたものと思われます。

約8000年前の第4層から発掘された成人男性の腰骨で、ヘラのような骨角製尖頭器が下部の写真のように突き刺さっています。

事故か、闘争か分かりませんが、手厚く葬られていたようです。

同じ地層から埋葬された二頭のイヌの骨が発掘されていたそうで、骨角製尖頭器と、犬を使い狩猟していた縄文人を想像します。

この「上黒岩考古館」の展示品はすばらしく、四国カルストに劣らぬスポットで、入場料100円で親切な説明もゆっくりと聞かせて頂き、とても感謝しています。