沖縄県南城市玉城字仲村渠にある仲村渠樋川[なかんだかりひーじゃー]という湧水が出る昔ながらの共同生活用水場を見に行きました。

西側から石畳の坂道を下ると「仲村渠樋川」が見えてきます。

手前の石垣の上に拝所があります。

「仲村渠樋川」は、向かって左側の斜面に湧水を溜める施設、その前面に水を利用する施設が造られています。

石畳の道や、広く枝を張った広場の大木になんとなくすがすがしさを感じます。

東側から「仲村渠樋川」の広場や、西側の石畳の道を見た景色です。

広場全体に木陰をつくるおおきな木の下は、風もあってとてもさわやかでした。

■向って左側の広場の端に案内板があり、転記します。

==========================================================================

仲村渠樋川[なかんだかりひーじゃー](国指定重要文化財)

仲村渠樋川は、仲村渠集落の共同用水施設で、沖縄の伝統的な石造井泉[せきぞうせいせん]を代表するものである。

古くはうふがーと呼ばれ、水場に木製の樋[とい]をすえた程度の施設だったようだが、大正元年(1912)から翌年にかけて、津堅島[つけんじま]の石工により琉球石灰岩などを用いて造り替えられた。その施設はいきががー(男性用水場)、いなぐがー(女性用水場)、広場、拝所[はいしょ]、共同風呂、かーびら(石畳)によって構成され、敷地北側からの湧水を貯水槽に貯え、水場へ流して使用されていた。昭和30年代に簡易水道が敷設[ふせつ]されるまでは、飲用、洗濯、野菜洗い、水浴びなどの生活用水として利用されていたが、最近は主に農業用水に利用されている。

しかし、先の沖縄戦で共同風呂周辺は破壊され、土で埋められたため、昭和39年に広場にはモルタルが塗られ仮の改修がなされた。更に平成16年に実施された復元工事により、大正2年(1913)当時の樋川の状態に復元され敷地全体の景観が整えられた。同時にいきががーの芋洗い場[いもあらいば]や広場の石敷き、共同風呂も復元整備がなされた。共同風呂については、主に発掘調査により発見された出土品(北側の石柱二本・石壁の一部、水槽、洗い場床、五右衛門風呂[ごえもんぶろ]の一部)や近辺の類例などをもとに復元がなされた。また法面保護のため、共同風呂北側および広場東側に擁壁[ようへき]工事が施[ほどこ]され整備された。

玉城村教育委員会

平成17年3月31日設置

==========================================================================

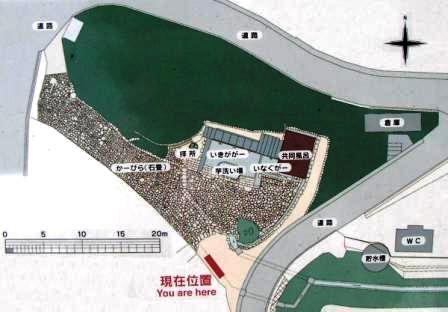

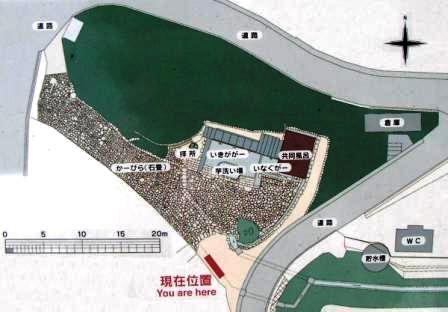

案内板に「仲村渠樋川」の施設案内図がありました。

周囲の灰色部分は、一般の道路で、図の下にある石畳の広場は確か5m程度は低い場所だったと記憶しています。

向って左に「拝所」、緑色の斜面の下には「いきががー」(男性用水場)、その右に「いなぐがー」(女性用水場)、右には赤瓦の屋根の共同風呂が配置されています。

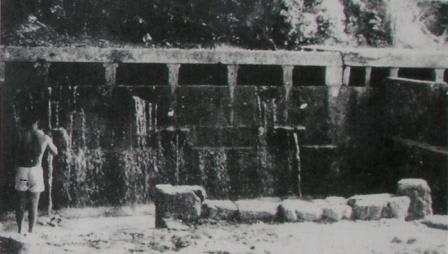

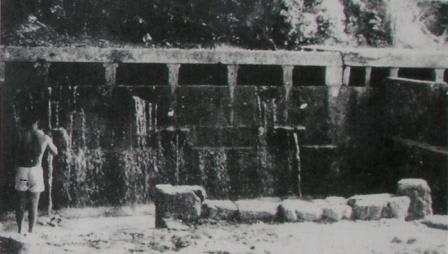

案内板に「いきががーと広場北側(昭和27年撮影)」と書かれた昔のモノクロ写真がありました。

パンツ姿の男性が水浴をしています。

地面から一段低くなった場所が、「いきががー」(男性用水場)です。

向って左の壁は、水槽ですが、水は流れ出ていませんでした。

仲村渠樋川[ナカンダカリヒージャー]の読み方や、意味がよく分らないので、調べてみました。

「仲村渠」は、地名で、樋川は湧水を利用する施設の名称です。

「仲村渠」の「渠」は溝・人工水路の意味があるようです。

しかし、この読み方だけは想像すらできません。

水の出口は、栓で塞がれていました。

でかい浴槽の栓のような形で、初めて見るものです。

この栓を上に引き抜くと壁の穴から勢いよく出るものと思われます。

一段低くなった「いきががー」(男性用水場)に入り、振り向いた景色です。

石段が左右二ヶ所にあり、石段の間に水が溜っている場所は、芋洗い場[いもあらいば]です。

「いきががー」と、共同風呂の間に造られている「いなぐがー」(女性用水場)です。

すぐ横の「いきががー」(男性用水場)には3つある水の出口が、こちらでは1つしかありません。

向って左から流れ出ている水は、水槽からあふれ出る水の出口のようです。

「仲村渠樋川」を正面から撮った写真です。

向って右の建物が共同風呂ですが、オープンです。

中央の石垣の裏が「いなぐがー」(女性用水場)です。

共同風呂の中の様子です。

案内板の説明にあった「五衛門風呂」のようですが、人が入れる大きさではありません。

お湯を沸かして体を洗ったものと思われます。

ここなら風呂に水を汲む作業が、楽ですね。

東側の道の上から「仲村渠樋川」を見た景色です。

仲村渠樋川の東側の坂道を上り、ほんの少し東に小さな展望場がありました。

堤防のある海岸は、「志喜屋漁港」や、「アドチ島」のようです。

天気も良く、公園から見下ろす海の景色は、とても素敵でした。

西側から石畳の坂道を下ると「仲村渠樋川」が見えてきます。

手前の石垣の上に拝所があります。

「仲村渠樋川」は、向かって左側の斜面に湧水を溜める施設、その前面に水を利用する施設が造られています。

石畳の道や、広く枝を張った広場の大木になんとなくすがすがしさを感じます。

東側から「仲村渠樋川」の広場や、西側の石畳の道を見た景色です。

広場全体に木陰をつくるおおきな木の下は、風もあってとてもさわやかでした。

■向って左側の広場の端に案内板があり、転記します。

==========================================================================

仲村渠樋川[なかんだかりひーじゃー](国指定重要文化財)

仲村渠樋川は、仲村渠集落の共同用水施設で、沖縄の伝統的な石造井泉[せきぞうせいせん]を代表するものである。

古くはうふがーと呼ばれ、水場に木製の樋[とい]をすえた程度の施設だったようだが、大正元年(1912)から翌年にかけて、津堅島[つけんじま]の石工により琉球石灰岩などを用いて造り替えられた。その施設はいきががー(男性用水場)、いなぐがー(女性用水場)、広場、拝所[はいしょ]、共同風呂、かーびら(石畳)によって構成され、敷地北側からの湧水を貯水槽に貯え、水場へ流して使用されていた。昭和30年代に簡易水道が敷設[ふせつ]されるまでは、飲用、洗濯、野菜洗い、水浴びなどの生活用水として利用されていたが、最近は主に農業用水に利用されている。

しかし、先の沖縄戦で共同風呂周辺は破壊され、土で埋められたため、昭和39年に広場にはモルタルが塗られ仮の改修がなされた。更に平成16年に実施された復元工事により、大正2年(1913)当時の樋川の状態に復元され敷地全体の景観が整えられた。同時にいきががーの芋洗い場[いもあらいば]や広場の石敷き、共同風呂も復元整備がなされた。共同風呂については、主に発掘調査により発見された出土品(北側の石柱二本・石壁の一部、水槽、洗い場床、五右衛門風呂[ごえもんぶろ]の一部)や近辺の類例などをもとに復元がなされた。また法面保護のため、共同風呂北側および広場東側に擁壁[ようへき]工事が施[ほどこ]され整備された。

玉城村教育委員会

平成17年3月31日設置

==========================================================================

案内板に「仲村渠樋川」の施設案内図がありました。

周囲の灰色部分は、一般の道路で、図の下にある石畳の広場は確か5m程度は低い場所だったと記憶しています。

向って左に「拝所」、緑色の斜面の下には「いきががー」(男性用水場)、その右に「いなぐがー」(女性用水場)、右には赤瓦の屋根の共同風呂が配置されています。

案内板に「いきががーと広場北側(昭和27年撮影)」と書かれた昔のモノクロ写真がありました。

パンツ姿の男性が水浴をしています。

地面から一段低くなった場所が、「いきががー」(男性用水場)です。

向って左の壁は、水槽ですが、水は流れ出ていませんでした。

仲村渠樋川[ナカンダカリヒージャー]の読み方や、意味がよく分らないので、調べてみました。

「仲村渠」は、地名で、樋川は湧水を利用する施設の名称です。

「仲村渠」の「渠」は溝・人工水路の意味があるようです。

しかし、この読み方だけは想像すらできません。

水の出口は、栓で塞がれていました。

でかい浴槽の栓のような形で、初めて見るものです。

この栓を上に引き抜くと壁の穴から勢いよく出るものと思われます。

一段低くなった「いきががー」(男性用水場)に入り、振り向いた景色です。

石段が左右二ヶ所にあり、石段の間に水が溜っている場所は、芋洗い場[いもあらいば]です。

「いきががー」と、共同風呂の間に造られている「いなぐがー」(女性用水場)です。

すぐ横の「いきががー」(男性用水場)には3つある水の出口が、こちらでは1つしかありません。

向って左から流れ出ている水は、水槽からあふれ出る水の出口のようです。

「仲村渠樋川」を正面から撮った写真です。

向って右の建物が共同風呂ですが、オープンです。

中央の石垣の裏が「いなぐがー」(女性用水場)です。

共同風呂の中の様子です。

案内板の説明にあった「五衛門風呂」のようですが、人が入れる大きさではありません。

お湯を沸かして体を洗ったものと思われます。

ここなら風呂に水を汲む作業が、楽ですね。

東側の道の上から「仲村渠樋川」を見た景色です。

仲村渠樋川の東側の坂道を上り、ほんの少し東に小さな展望場がありました。

堤防のある海岸は、「志喜屋漁港」や、「アドチ島」のようです。

天気も良く、公園から見下ろす海の景色は、とても素敵でした。

沖縄の川を飲むというテレビ番組でこの樋川が紹介されていたので興味を持ち、検索してここに辿り着きました。

水質を調査したところ、ここの水質は飲んでも問題が無いレベルのようです。

今度、南部に行った際には寄ってみたいと思います。

昨年の沖縄旅行(南部)ではこの「仲村渠樋川」の他に、「垣花桶川」「嘉手志川(カデシガー)」などの泉を訪れました。(このブログに掲載しています)

少しマイナーなスポットですが、すがすがしい場所でした。 参考まで