石垣島の「電信屋(デンシンヤー)」は、台湾の統治と深く絡んだ時期に造られたとされており、歴史的背景を少し調べてみました。

<台湾統治の開始>

日清戦争が1895年4月に終結、下関条約で中国の清から台湾を割譲させましたが、安定した統治がすぐに開始されたものではなかったようです。

下関条約の翌月5月には清朝の役人達や、中国系の人々が清朝の台湾を割譲に納得せず「台湾民主国」をつくる独立宣言をしたそうです。

同年10月には「台湾民主国」は日本軍により制圧されたようですが、台湾兵士に14,000人の死者が出たとされています。

民衆による抗日運動は1902年まで根強く続いていましたが、民衆の武器はほぼ没収され鎮圧されたようです。

その後も散発的な抵抗事件が続いていましたが、1915年の西来庵事件で武装蜂起事件は終わったそうです。

しかし、1895年清からの台湾割譲から1915年の西来庵事件まで実に20年にわたる抗日武装蜂起が続いていたことには改めて驚きました。

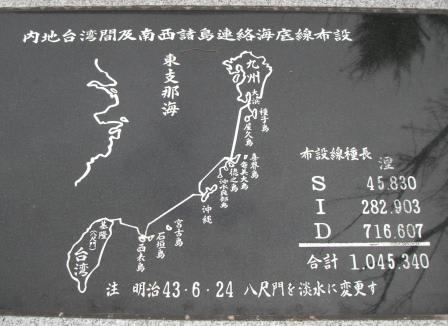

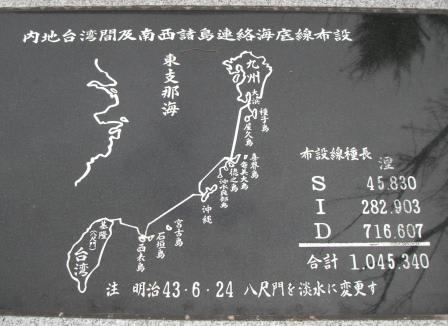

台湾への海底電線の敷設は、日清戦争が終結した1895年に計画されたものと思われ、翌年に沖縄本島まで、1897年に台湾までの敷設完成となり、石垣島「電信屋」の運営も始まったようです。

<通信技術と海底ケーブル>

日本列島の海底ケーブルの敷設は、北海道・本州・四国・九州・対馬等の主要な島には終わっており、沖縄・台湾ルートは日清戦争後に計画されたものと思われます。

日清戦争は、琉球の所属問題も絡んでおり、戦争終結で台湾の統治と合わせ、直ちに海底ケーブルを敷設したことは情報通信の重要性が強く認識されていたものと思われます。

又、鹿児島・台湾間の海底ケーブルには長距離対策で「現波通信機」と言う日本初の技術を導入、「現波機」で表された受信波形を目で見て情報を読み取ったようです。

<通信技術の発達と、関係する事件>

1832年 シリング(ロシアの大使館員)が電信機の技術を発明

1837年 モールス(米国)がモールス符号(短音・長音の組合せで文字を表現)を発明

1851年 英・仏間のドーバー海峡で海底電線を使い電信に成功

1868年 明治維新

1869年 日本で、東京、横浜間で電信開始

1875年 グラハム・ベル(米国)が電話機を発明

1894年 日清戦争開戦(7月)

1895年 日清戦争終結(4月)台湾割譲、台湾民主国独立宣言、日本軍台湾を鎮圧

1895年 イタリアのマルコーニが無線電信機を発明

1897年 鹿児島~沖縄本島に海底電線布設

1897年 沖縄本島~石垣島~台湾淡水間(850.1km)に海底電線布設

1904年 日露戦争開戦(2月)

1905年 日露戦争終結(9月)日本が、日本海海戦で無線通信を使用(世界初)

日本が、世界ではじめて戦争で無線通信を使用した歴史がありました。

日露戦争中、哨戒中の「信濃丸」が長崎県五島列島の西でバルチック艦隊を発見、無線で「敵艦隊見ユ、456地点、信濃丸」と打電したと言われています。

1895年に発明された無線通信が10年後の日本海海戦で日本により使われたことは、日本の技術革新が世界的にも迅速だったことがうかがえます。

しかし、日本で最初にバルチック艦隊を発見したのは粟国島(沖縄本島の西)の商人「奥浜牛」だったようです。

宮古島に雑貨を売りに行く途中発見、宮古島に着き、警察へ届けたそうです。

バルチック艦隊発見の情報は、役所からの指示で5人の漁師(久松五勇士)が電信の出来る石垣島までサバニを漕いで15時間かけて伝えたそうです。

しかし、「信濃丸」の打電より1時間遅く到着し重要視されなかったようです。

技術の差が大きな伝達時間の差になります。

「久松五勇士」が有名になったのは昭和に入り、軍国主義教育の教科書にのったことがきっかけだったようです。

精神論が強調される風潮の中、「久松五勇士」は時の人になったそうです。

明治時代の日本は、日清戦争・日露戦争を勝利し、独立国家を維持してきました。

その時代は、欧米列国により植民地にされた国が非常に多くありました。

一歩間違えば国家が消滅する国際環境の中で、真剣に政治が行われていたことを実感できました。

現在、日本は、海底ケーブルにより世界各国と通信がつながっているそうです。

特に最近では大容量の通信が出来る光ファイバーが大半だそうです。

<台湾統治の開始>

日清戦争が1895年4月に終結、下関条約で中国の清から台湾を割譲させましたが、安定した統治がすぐに開始されたものではなかったようです。

下関条約の翌月5月には清朝の役人達や、中国系の人々が清朝の台湾を割譲に納得せず「台湾民主国」をつくる独立宣言をしたそうです。

同年10月には「台湾民主国」は日本軍により制圧されたようですが、台湾兵士に14,000人の死者が出たとされています。

民衆による抗日運動は1902年まで根強く続いていましたが、民衆の武器はほぼ没収され鎮圧されたようです。

その後も散発的な抵抗事件が続いていましたが、1915年の西来庵事件で武装蜂起事件は終わったそうです。

しかし、1895年清からの台湾割譲から1915年の西来庵事件まで実に20年にわたる抗日武装蜂起が続いていたことには改めて驚きました。

台湾への海底電線の敷設は、日清戦争が終結した1895年に計画されたものと思われ、翌年に沖縄本島まで、1897年に台湾までの敷設完成となり、石垣島「電信屋」の運営も始まったようです。

<通信技術と海底ケーブル>

日本列島の海底ケーブルの敷設は、北海道・本州・四国・九州・対馬等の主要な島には終わっており、沖縄・台湾ルートは日清戦争後に計画されたものと思われます。

日清戦争は、琉球の所属問題も絡んでおり、戦争終結で台湾の統治と合わせ、直ちに海底ケーブルを敷設したことは情報通信の重要性が強く認識されていたものと思われます。

又、鹿児島・台湾間の海底ケーブルには長距離対策で「現波通信機」と言う日本初の技術を導入、「現波機」で表された受信波形を目で見て情報を読み取ったようです。

<通信技術の発達と、関係する事件>

1832年 シリング(ロシアの大使館員)が電信機の技術を発明

1837年 モールス(米国)がモールス符号(短音・長音の組合せで文字を表現)を発明

1851年 英・仏間のドーバー海峡で海底電線を使い電信に成功

1868年 明治維新

1869年 日本で、東京、横浜間で電信開始

1875年 グラハム・ベル(米国)が電話機を発明

1894年 日清戦争開戦(7月)

1895年 日清戦争終結(4月)台湾割譲、台湾民主国独立宣言、日本軍台湾を鎮圧

1895年 イタリアのマルコーニが無線電信機を発明

1897年 鹿児島~沖縄本島に海底電線布設

1897年 沖縄本島~石垣島~台湾淡水間(850.1km)に海底電線布設

1904年 日露戦争開戦(2月)

1905年 日露戦争終結(9月)日本が、日本海海戦で無線通信を使用(世界初)

日本が、世界ではじめて戦争で無線通信を使用した歴史がありました。

日露戦争中、哨戒中の「信濃丸」が長崎県五島列島の西でバルチック艦隊を発見、無線で「敵艦隊見ユ、456地点、信濃丸」と打電したと言われています。

1895年に発明された無線通信が10年後の日本海海戦で日本により使われたことは、日本の技術革新が世界的にも迅速だったことがうかがえます。

しかし、日本で最初にバルチック艦隊を発見したのは粟国島(沖縄本島の西)の商人「奥浜牛」だったようです。

宮古島に雑貨を売りに行く途中発見、宮古島に着き、警察へ届けたそうです。

バルチック艦隊発見の情報は、役所からの指示で5人の漁師(久松五勇士)が電信の出来る石垣島までサバニを漕いで15時間かけて伝えたそうです。

しかし、「信濃丸」の打電より1時間遅く到着し重要視されなかったようです。

技術の差が大きな伝達時間の差になります。

「久松五勇士」が有名になったのは昭和に入り、軍国主義教育の教科書にのったことがきっかけだったようです。

精神論が強調される風潮の中、「久松五勇士」は時の人になったそうです。

明治時代の日本は、日清戦争・日露戦争を勝利し、独立国家を維持してきました。

その時代は、欧米列国により植民地にされた国が非常に多くありました。

一歩間違えば国家が消滅する国際環境の中で、真剣に政治が行われていたことを実感できました。

現在、日本は、海底ケーブルにより世界各国と通信がつながっているそうです。

特に最近では大容量の通信が出来る光ファイバーが大半だそうです。

いつもありがとうございます。

電信屋という、今のNTTの建物とは煮ても似つかない風貌の建物の写真から始まったこの通信の歴史についての説明は、本当に興味深いものでした。

久松五勇士などと命名されていることからもわかるよに、後に軍国主義の流れの中で利用される結果になってしまった<五人の漁師>も、まさかそのときは自分たちが後の教科書に載せられて戦意高揚の役を担うことになるとは想像も出来なかったことと思いますが、光ファイバーが家庭内にも浸透し、携帯電話が当たり前になっている現代人にとっても、この<情報>という荷物を船に積み、一五時間もかけて漕いで運んでいったということは、驚きとともに感動を味わうのに充分な出来事です。

ところで日本が世界で初めて無線通信を使用した、ということを知り驚きました。

情報技術に限らず、私たちの生活を便利に、そして快適にしてくれているさまざまな技術は、時に戦争という状況で使われることにより、その技術がそのとき大きく進歩するといういくという皮肉な傾向があるのでは、と思いました。

バルチック艦隊が発見された情報により無線通信を使用して日露戦争に勝った時代から、後になって発見情報を必死で運んだ久松五勇士が英雄となった時代変化に、情けない日本を感じますね。

1925年(大正14)に八木博士が発明した「指向性アンテナ」も情けない日本の事例のように思います。

太平洋戦争で連合軍のレーダーに悩まされ、攻略した敵陣でこの技術が八木博士の発明が元になっている事を偶然知った日本軍の話は有名です。

日本ではこの発明が評価されず、ニューヨークでの発表により、欧米列強はこの技術の実用化を競ったようです。

後にこの技術は、テレビの「八木アンテナ」として世界の家庭の屋根に立ち、20世紀代表する発明の一つにになったわけです。

最近の「社会保険庁の問題」で政府の対応を見るにつけ、もっと情けない日本を感じます。