北海道旅行3日目 6/5(日)、納沙布岬から太平洋岸を「花咲岬」「恵茶人沼」や、「羨古丹駐車公園」などへ立ち寄り、15:00頃「霧多布岬」へ到着しました。

浜中湾を左に見ながら道道142号を進むとアーチ型の「霧多布大橋」が見えてきました。

右手に見える島は、浜中湾の南にある琵琶瀬湾に浮かぶ「小島」でしょうか。

この辺りの島は、平坦な地形で周囲が断崖になっています。

霧多布岬の地図です。

上段の地図は、霧多布岬の先端付近にある「湯沸岬灯台」の案内板にあったものです。

下段は、霧多布岬部分の地形図で、「霧多布大橋」「小島」と共に「湯沸岬灯台」を表示されています。

浜中町観光協会のサイトによると「霧多布岬」の正式名称が「湯沸岬[とうぶつみさき]」だそうです。

車道の終点にある駐車場から歩いて行くと、「湯沸岬灯台」が見えてきました。

タンポポの花が咲き乱れ、美しい灯台の風景が心を和ませてくれます。

灯台の近くから霧多布岬北岸に雄大な断崖の風景が広がっていました。

北岸の西方向を見た風景で、断崖下の奇岩が印象的です。

岬先端側から見た「湯沸[とうぶつ]岬灯台」です。

岬の丘に立つタンポポの花に囲まれた灯台の風景は、「花咲灯台」でも見られましたが、ここは格別の美しさです。

■「湯沸岬灯台」の前にあった案内板の説明文です。

*************************************************************************************

~湯沸岬灯台の概要~

湯沸岬灯台は、霧多布港に出入りする船舶や、沿岸を航行する船舶の道しるべとするため、昭和5年(1930年)10月11日に点灯した旧浜中村所属の霧多布港灯柱に替わって、昭和26年(1951年)6月15日に海上保安庁が建設したもので、当時の北海道の灯台では初めて小型で高光度の機器が使われました。

現在は、これらの機器ら変更はありませんが、沖合い約3キロメートルの岩礁(帆掛岩)への乗揚げ海難を防ぐため、危険区域を示す方向の光を赤色にしているほか、岩礁を直接照らすための照射灯を併設する工夫がなされています。

・位置 北緯 43度 4分38秒

東経145度10分 4秒

・光り方 単閃白光 毎5秒に1閃光

・光の強さ 820,000カンデラ

・光の届く距離 19.0海里(約35キロメートル)

・高さ 地上から灯台頂部 約12メートル

水面から灯火 約49メートル

・管理事務所 第一管区海上保安本部

釧路海上保安部交通課

*************************************************************************************

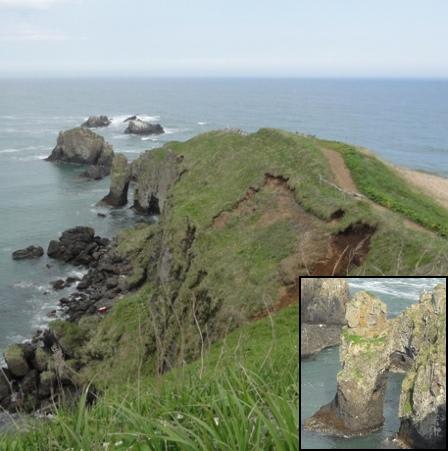

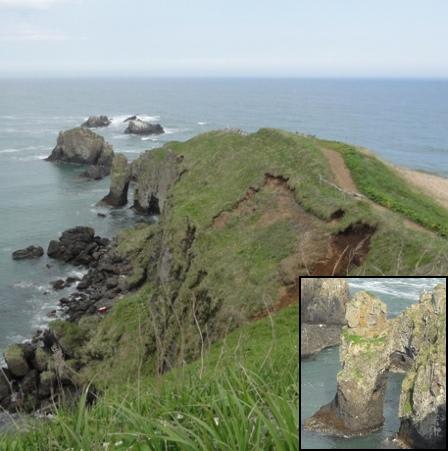

灯台の近くから東に伸びる霧多布岬の先端を見た風景です。

好天に恵まれた霧多布岬の雄大な風景は、波の音で一層迫力を感じました。

岬の先端近くに岩がアーチ型にくり貫かれ、自然に出来た凱旋門のようになっています。

岩の名前や、伝承などの案内板が欲しいところです。

岬の先端が見えてきた辺りに碑が立ち、左上に「松浦武四郎」の文字と、以下の歌が書かれていました。

かねてより

あらきしほ路と きいたふの

島根にたかく

よする志らなみ

「松浦武四郎」(1818~1888年)は、「北海道」の命名者としても知られ、28才から41才の間に千島南部、樺太を含めた北海道を6度も訪れて幕末から明治初期の北方領土政策に影響力を持った人物です。

当時、武四郎がアイヌの人たちから聞いた地名を詳細に書き込んだとされる北海道の地図(伊能忠敬作成)があり、霧多布岬は楕円形の島で描かれていました。(上段の地形図の等高線で島だった形跡が窺えます)

地図では島の右下に「トウフツ」、そのすぐ上に「キイタツフ」と書かれ、現在の「湯沸」「霧多布」の名称となったようです。

歌の二行目にある「きいたふの」は、地名「キイタツフ」と、(アイヌ人たちから)「聞いていた」の意味が掛けられた言葉と思われます。

武四郎は、「納沙布日誌」のなかで、島の対岸「アシリコタン」(浜中町榊町-霧多布大橋の北付近)で宿泊、二日間滞在したとあります。(「日本の旅人14 松浦武四郎 蝦夷への照射」更科源蔵著より)

島の岬「トウフツ」や、「キイタツフ」の断崖の絶景をアイヌ人たちから勧められ、わざわざ見物に来て断崖の下の岩礁に打ち寄せる荒波(あらきしほ路)の迫力に感動して歌ったのかも知れません。

適当に解釈しましたが、この美しい霧多布岬の約150年前の様子や、地名の由来が垣間見られたような気がします。

霧多布岬の先端付近、北側の風景です。

いくつもの大きな岩礁と、波のしぶきが迫力のある風景を演出していました。

北海道最東端「納沙布岬」から最南端「白神岬」まで、訪れた岬の中では「襟裳岬」などと並び、感動した風景でした。

霧多布岬の先端の向こうに黒い巨大な岩礁があり、おびただしい数のカモメがとまっていました。

まれに見る絶景に、しばし立ち止まっていました。

道の先には2本のポールが立ち、通行止になっています。

二本のポールの上にとまっているカモメは、カメラを向けると横を向いてしまいました。

岬の先端から坂の上にたくさんのカモメが並んでとまっていました。

坂を下る時にも同じような光景が見られましたが、チョットたのしいカモメの送迎でした。

岬の先端から坂道を登りきった「湯沸岬灯台」付近からなだらかな駐車場方向を見た風景です。

帰り道は、来る時に見えた「小島」の風景を見たく、左手に見える琵琶瀬湾に突き出た「アゼチ岬」の展望駐車場へ向かいました。

「アゼチ岬」の沖に浮かぶ「小島」と、その向こうに「嶮暮帰島[けんぼっきとう]」が見えます。

「霧多布大橋」辺りから見た「小島」のすぐ横の岩礁の形が面白く、近くで見たいと立ち寄りました。

既に16時、正午頃に納沙布岬へ到着し、ここまで4時間が経過しています。

今日の最後は、釧路湿原まで帰り、「細岡展望台」から夕日に輝く雄大な風景の見物です。

浜中湾を左に見ながら道道142号を進むとアーチ型の「霧多布大橋」が見えてきました。

右手に見える島は、浜中湾の南にある琵琶瀬湾に浮かぶ「小島」でしょうか。

この辺りの島は、平坦な地形で周囲が断崖になっています。

霧多布岬の地図です。

上段の地図は、霧多布岬の先端付近にある「湯沸岬灯台」の案内板にあったものです。

下段は、霧多布岬部分の地形図で、「霧多布大橋」「小島」と共に「湯沸岬灯台」を表示されています。

浜中町観光協会のサイトによると「霧多布岬」の正式名称が「湯沸岬[とうぶつみさき]」だそうです。

車道の終点にある駐車場から歩いて行くと、「湯沸岬灯台」が見えてきました。

タンポポの花が咲き乱れ、美しい灯台の風景が心を和ませてくれます。

灯台の近くから霧多布岬北岸に雄大な断崖の風景が広がっていました。

北岸の西方向を見た風景で、断崖下の奇岩が印象的です。

岬先端側から見た「湯沸[とうぶつ]岬灯台」です。

岬の丘に立つタンポポの花に囲まれた灯台の風景は、「花咲灯台」でも見られましたが、ここは格別の美しさです。

■「湯沸岬灯台」の前にあった案内板の説明文です。

*************************************************************************************

~湯沸岬灯台の概要~

湯沸岬灯台は、霧多布港に出入りする船舶や、沿岸を航行する船舶の道しるべとするため、昭和5年(1930年)10月11日に点灯した旧浜中村所属の霧多布港灯柱に替わって、昭和26年(1951年)6月15日に海上保安庁が建設したもので、当時の北海道の灯台では初めて小型で高光度の機器が使われました。

現在は、これらの機器ら変更はありませんが、沖合い約3キロメートルの岩礁(帆掛岩)への乗揚げ海難を防ぐため、危険区域を示す方向の光を赤色にしているほか、岩礁を直接照らすための照射灯を併設する工夫がなされています。

・位置 北緯 43度 4分38秒

東経145度10分 4秒

・光り方 単閃白光 毎5秒に1閃光

・光の強さ 820,000カンデラ

・光の届く距離 19.0海里(約35キロメートル)

・高さ 地上から灯台頂部 約12メートル

水面から灯火 約49メートル

・管理事務所 第一管区海上保安本部

釧路海上保安部交通課

*************************************************************************************

灯台の近くから東に伸びる霧多布岬の先端を見た風景です。

好天に恵まれた霧多布岬の雄大な風景は、波の音で一層迫力を感じました。

岬の先端近くに岩がアーチ型にくり貫かれ、自然に出来た凱旋門のようになっています。

岩の名前や、伝承などの案内板が欲しいところです。

岬の先端が見えてきた辺りに碑が立ち、左上に「松浦武四郎」の文字と、以下の歌が書かれていました。

かねてより

あらきしほ路と きいたふの

島根にたかく

よする志らなみ

「松浦武四郎」(1818~1888年)は、「北海道」の命名者としても知られ、28才から41才の間に千島南部、樺太を含めた北海道を6度も訪れて幕末から明治初期の北方領土政策に影響力を持った人物です。

当時、武四郎がアイヌの人たちから聞いた地名を詳細に書き込んだとされる北海道の地図(伊能忠敬作成)があり、霧多布岬は楕円形の島で描かれていました。(上段の地形図の等高線で島だった形跡が窺えます)

地図では島の右下に「トウフツ」、そのすぐ上に「キイタツフ」と書かれ、現在の「湯沸」「霧多布」の名称となったようです。

歌の二行目にある「きいたふの」は、地名「キイタツフ」と、(アイヌ人たちから)「聞いていた」の意味が掛けられた言葉と思われます。

武四郎は、「納沙布日誌」のなかで、島の対岸「アシリコタン」(浜中町榊町-霧多布大橋の北付近)で宿泊、二日間滞在したとあります。(「日本の旅人14 松浦武四郎 蝦夷への照射」更科源蔵著より)

島の岬「トウフツ」や、「キイタツフ」の断崖の絶景をアイヌ人たちから勧められ、わざわざ見物に来て断崖の下の岩礁に打ち寄せる荒波(あらきしほ路)の迫力に感動して歌ったのかも知れません。

適当に解釈しましたが、この美しい霧多布岬の約150年前の様子や、地名の由来が垣間見られたような気がします。

霧多布岬の先端付近、北側の風景です。

いくつもの大きな岩礁と、波のしぶきが迫力のある風景を演出していました。

北海道最東端「納沙布岬」から最南端「白神岬」まで、訪れた岬の中では「襟裳岬」などと並び、感動した風景でした。

霧多布岬の先端の向こうに黒い巨大な岩礁があり、おびただしい数のカモメがとまっていました。

まれに見る絶景に、しばし立ち止まっていました。

道の先には2本のポールが立ち、通行止になっています。

二本のポールの上にとまっているカモメは、カメラを向けると横を向いてしまいました。

岬の先端から坂の上にたくさんのカモメが並んでとまっていました。

坂を下る時にも同じような光景が見られましたが、チョットたのしいカモメの送迎でした。

岬の先端から坂道を登りきった「湯沸岬灯台」付近からなだらかな駐車場方向を見た風景です。

帰り道は、来る時に見えた「小島」の風景を見たく、左手に見える琵琶瀬湾に突き出た「アゼチ岬」の展望駐車場へ向かいました。

「アゼチ岬」の沖に浮かぶ「小島」と、その向こうに「嶮暮帰島[けんぼっきとう]」が見えます。

「霧多布大橋」辺りから見た「小島」のすぐ横の岩礁の形が面白く、近くで見たいと立ち寄りました。

既に16時、正午頃に納沙布岬へ到着し、ここまで4時間が経過しています。

今日の最後は、釧路湿原まで帰り、「細岡展望台」から夕日に輝く雄大な風景の見物です。

コメントありがとうございます。

6月上旬、春の遅い北海道各地では、タンポポの花と、遅咲きの桜に彩られた風景を楽しむことが出来ました。

霧多布岬の風景は、道東で見た岬の中では最も迫力をのある風景でした。