ブログでお互いにエールを贈り合っている藍染の大川さんが只今工房建築中である。http://kon-yu.cocolog-nifty.com/blog/cat6978080/index.html 彼のブログを読んでいて今一番楽しい時なのではと思う。

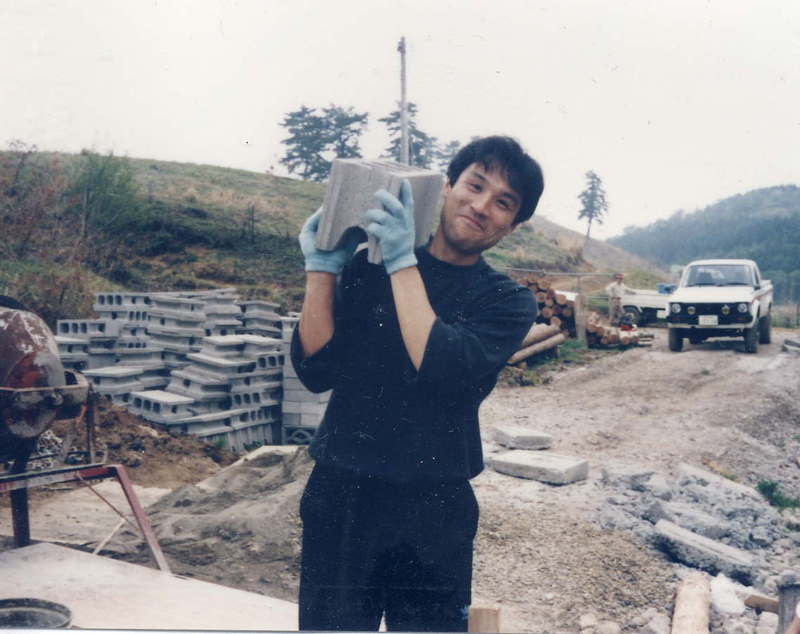

私もかれこれ22年前に、現在住んでいるこの安心院の山奥に工房作りを始めた。当時は道も舗装されていなくて、雨が降るとドロドロになり普通の車では入ることが出来ないような状態であった。しかし、初めてこの土地を見たとき、何故か「ここに住みたい」と強い衝動に駆られたモノだ。その頃の私は竹細工などをするとは夢にも思っていなかった。当時は「農業で自給自足できる暮らし」を夢見て始めたのである。

まず、「住む家をどうしようか?」「お金もないし、信用もない。銀行からお金を借りることも出来ない。」そんなスタートだった。

まず、「住む家をどうしようか?」「お金もないし、信用もない。銀行からお金を借りることも出来ない。」そんなスタートだった。

建築の知識も経験もない自分でも出来るかも知れないと考えたのが「ログハウス」であった。これだったら組み合わせて行くのだから、少々の地震でも倒れないだろう。 そんなくらいの発想であった。幸いな事に私の土地から10キロほどのところにログハウスを建てている人がいた。この人が私の「人生の師」になる人だったのだが、後ほど詳しくブログでも紹介します。

まず、丸太を100本仕入れて皮むきから始めた。単調な皮むきの仕事はきつかった思い出がある。6月くらいに切った木なら、簡単に皮がむけるのだが、乾燥した時期に切った丸太はなかなか皮がむけなかった。来る日も来る日も皮むきばかり、早く積み上げることが出来ると楽しいのだが。

まず、丸太を100本仕入れて皮むきから始めた。単調な皮むきの仕事はきつかった思い出がある。6月くらいに切った木なら、簡単に皮がむけるのだが、乾燥した時期に切った丸太はなかなか皮がむけなかった。来る日も来る日も皮むきばかり、早く積み上げることが出来ると楽しいのだが。

丸太の皮むきが終わって、家の基礎工事にかかるのだが、実際に積み上げ始めるまでに1年以上、丸太を野ざらしにすることになってしまった。今でもこの最初の100本分だけが野ざらしで黒っぽく変色した丸太が家の下のほうに使われている。全部で500本ほどの丸太を使ったのだが、後の400本は この時の経験できれいな状態で組み上げた。

私のところに「これからログハウスを立てようと思うのだが」という人が相談にやって来る。そんな時「まず、丸太を買いなさい。買ったらもったいないから積み上げることになるから」とアドバイスしている。

竹工房オンセ

棟上と平行して、夜の棟上パーティーに向けて炊き出しも始まった。大なべでカレーを作り、それをメイン料理に。大きな鍋は由布院の有名なお寺「仏山寺」の住職夫妻が持ち込んでくれた。住職とは竹の学校の同級生になる。

棟上と平行して、夜の棟上パーティーに向けて炊き出しも始まった。大なべでカレーを作り、それをメイン料理に。大きな鍋は由布院の有名なお寺「仏山寺」の住職夫妻が持ち込んでくれた。住職とは竹の学校の同級生になる。