以下は、昨年の5月10日、あるSMSに載せた記事である。

===============================

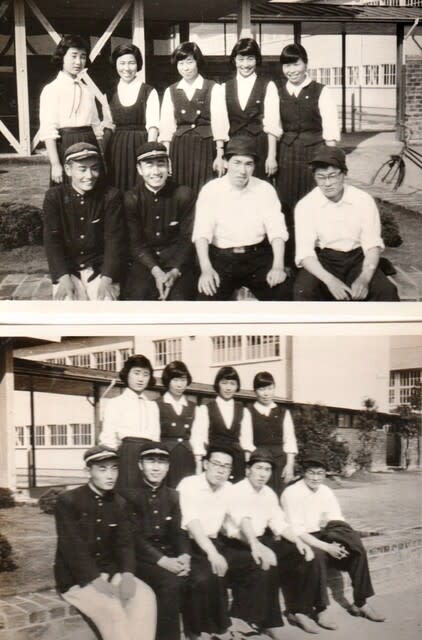

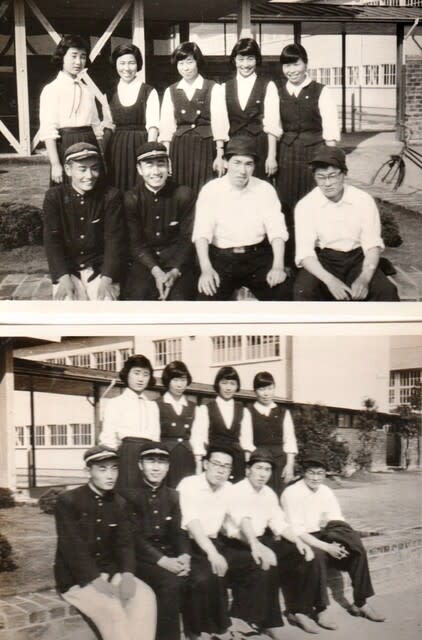

今日、葬儀に行ってきたのは高校(県立岐阜商業)の演劇部一年後輩の女性。 この写真は 当時の公演後のもので、着物にエプロン姿がその彼女。着物姿で髭をつけているのが私で、夫婦役であった。

学生服姿のものは後ろ左が彼女、前列左から二番目が私。

70年前のセピア色の青春。嗚呼!

===============================

そして今年、その人の命日がこの8日だった。五月晴れの快適な日、思い立って、その菩提寺に参拝しようと思った。

というのは、同じ岐阜市でもほとんど南の外れに近いところに住んでいる私に対し、その寺院は、逆に岐阜市の北端にあり、濃尾平野の突き当りのような、もう山地に差し掛かるようなところにある風光明媚な古刹なのである。

岩井山延算寺がその古刹であるが、別にその近くに住んでいた訳ではなく、入る墓がなかったので、その広大な寺院の一隅にある永代供養納骨霊廟(納骨堂)をあらかじめ買っておいたようなのだ。

車を走らすこと約40分、その納骨堂の知覚に到着。大きな観音様の石像を中心に、納骨者たちの墓標が林立している。私の目指すものがどれか探しにかかったがとても埒が明かない。そこで控えてあった寺の電話番号を回し、出てきた女性に俗名を述べ、だいたいの位置を教えてほしいと乞う。すると女性は、今そちらへ行きますから少々お待ちくださいという。

街なかの寺と違って、庫裏からひょいと顔を出すのと違い、かなり離れた場所から来てくれるのだ。やがて、その物腰から住職の奥方と思しき女性がやってきて、丁重な挨拶とともにその位置を教えてくれる。

街なかの寺と違って、庫裏からひょいと顔を出すのと違い、かなり離れた場所から来てくれるのだ。やがて、その物腰から住職の奥方と思しき女性がやってきて、丁重な挨拶とともにその位置を教えてくれる。

礼を述べてその墓標の前にぬかづき参拝をする。持参した花は、共同の献花場所に納める。静かな山中の参拝はまた格別である。不幸な一面も背負った人だったが、その明るかった面のみが心に浮かぶ。それがいい。

改めて周辺を見回す。山の斜面に周囲の緑を活かして設えられたなかなかの風情である。桜の季節はとうに去ったが、周りの山地には品のいい薄紫の花を付けたヤマツツジが三々五々、咲き誇っている。

命日の参拝は終わったが、いろいろな伝承や文化財に恵まれた本堂付近をスルーして変える手はない。斜面を少し登り、近道の裏門から入ったのだが、そのせいで、まずはその庭園を見ることとなった。

命日の参拝は終わったが、いろいろな伝承や文化財に恵まれた本堂付近をスルーして変える手はない。斜面を少し登り、近道の裏門から入ったのだが、そのせいで、まずはその庭園を見ることとなった。

さほど広くはないが、よく手入れをされている。透明な池には色とりどりの鯉が遊泳し、その池と続く湿地には、あざやかで明るいカキツバタの紫が目を射る。その横の艶のある厚手の葉陰から覗いている黄色い花はコウボネだ。

もみじの花の赤もまた艶やかである。

この庭の一隅には、大正三美人(この言い方は今どきはルッキズムとして批判されるだろ)の一人といわれる柳原白蓮の歌碑がある。

この白蓮、2014年の朝ドラ『花子とアン』の主人公である村岡花子(「赤毛のアン」などの翻訳者)をモデルとした主人公花子(演じたのは今の大河ドラマで紫式部を演じている吉高由里子)の年上の友人蓮子(演じたのは仲間由紀恵)のモデルとなった人で、朝ドラの中にあった、炭鉱王の妻でありながら年下の文学青年と駆け落ちするというのもほぼ事実のようだ。

この白蓮さん、この岩井山がお気に入りで三度ほど訪れ逗留もしているが、この歌碑にある歌は、かなり後年の1952年の折、詠まれた歌で、そのせいもあって、現代仮名遣いで詠まれている。

「やまかげの清水にとえばいにしえの女のおもいかたりいずらく」

これは文字通り、山の清水に訊けば昔の女性の秘めた思いを語ってくれることだろうという意味だが、この歌にはさらに下敷きがあって、この「昔の女」というのが小野小町のことなのである。

なぜここに小野小町が登場するかというと、小野小町は疱瘡にかかった折、この岩井山延算寺に逗留し、境内の清水で患部を洗ったところ、それが治癒したという言い伝えが残っているからである。今も「小町滝」と名付けられた箇所がある。

なお、この歌が評価されるとしたら、皮膚病を治したいという望みにとどまらず、小野小町という女性の全実存そのものが伝わってくるようだということではなかろうか。それに重ねた自分自身の境遇も・・・・。

庭園に長居しすぎた。本堂や鐘楼の方へ行ってみる。やはり古刹ならではの風格がある。それが周りの山林を借景として、程よく収まっている。本堂には重文などの仏像があり、一般公開はしてるものの撮影は禁止で写真はない。

しばらく境内のアウラを味わった後、今度は正門から出て駐車場への山道を歩く。樹間から山里の風景が郷愁をそそる。

駐車場横の立派な孟宗の竹林中から、野鳥の囀る声がするので目を凝らすが何も見えない。私のほか誰もいない山中の空き地、急に寂寞感が襲ってくる。小野小町、白蓮さん、そしてこの地を自分の青山として選んだあの人のことなどがごっちゃになって山の霊気を生み出しているという幻想がよぎる。

しかし、次の瞬間、安全運転を心がける私の車は、つづら折れの山道を静かに下ってゆくのだった。

【おまけ】帰途、長良川付近で車中から撮した金華山麓のツブラジイの群落。その花の艶やかさから「金華山」と命名されたというのもむべなるかなだ。

===============================

今日、葬儀に行ってきたのは高校(県立岐阜商業)の演劇部一年後輩の女性。 この写真は 当時の公演後のもので、着物にエプロン姿がその彼女。着物姿で髭をつけているのが私で、夫婦役であった。

学生服姿のものは後ろ左が彼女、前列左から二番目が私。

70年前のセピア色の青春。嗚呼!

===============================

そして今年、その人の命日がこの8日だった。五月晴れの快適な日、思い立って、その菩提寺に参拝しようと思った。

というのは、同じ岐阜市でもほとんど南の外れに近いところに住んでいる私に対し、その寺院は、逆に岐阜市の北端にあり、濃尾平野の突き当りのような、もう山地に差し掛かるようなところにある風光明媚な古刹なのである。

岩井山延算寺がその古刹であるが、別にその近くに住んでいた訳ではなく、入る墓がなかったので、その広大な寺院の一隅にある永代供養納骨霊廟(納骨堂)をあらかじめ買っておいたようなのだ。

車を走らすこと約40分、その納骨堂の知覚に到着。大きな観音様の石像を中心に、納骨者たちの墓標が林立している。私の目指すものがどれか探しにかかったがとても埒が明かない。そこで控えてあった寺の電話番号を回し、出てきた女性に俗名を述べ、だいたいの位置を教えてほしいと乞う。すると女性は、今そちらへ行きますから少々お待ちくださいという。

礼を述べてその墓標の前にぬかづき参拝をする。持参した花は、共同の献花場所に納める。静かな山中の参拝はまた格別である。不幸な一面も背負った人だったが、その明るかった面のみが心に浮かぶ。それがいい。

改めて周辺を見回す。山の斜面に周囲の緑を活かして設えられたなかなかの風情である。桜の季節はとうに去ったが、周りの山地には品のいい薄紫の花を付けたヤマツツジが三々五々、咲き誇っている。

さほど広くはないが、よく手入れをされている。透明な池には色とりどりの鯉が遊泳し、その池と続く湿地には、あざやかで明るいカキツバタの紫が目を射る。その横の艶のある厚手の葉陰から覗いている黄色い花はコウボネだ。

もみじの花の赤もまた艶やかである。

この庭の一隅には、大正三美人(この言い方は今どきはルッキズムとして批判されるだろ)の一人といわれる柳原白蓮の歌碑がある。

この白蓮、2014年の朝ドラ『花子とアン』の主人公である村岡花子(「赤毛のアン」などの翻訳者)をモデルとした主人公花子(演じたのは今の大河ドラマで紫式部を演じている吉高由里子)の年上の友人蓮子(演じたのは仲間由紀恵)のモデルとなった人で、朝ドラの中にあった、炭鉱王の妻でありながら年下の文学青年と駆け落ちするというのもほぼ事実のようだ。

この白蓮さん、この岩井山がお気に入りで三度ほど訪れ逗留もしているが、この歌碑にある歌は、かなり後年の1952年の折、詠まれた歌で、そのせいもあって、現代仮名遣いで詠まれている。

「やまかげの清水にとえばいにしえの女のおもいかたりいずらく」

これは文字通り、山の清水に訊けば昔の女性の秘めた思いを語ってくれることだろうという意味だが、この歌にはさらに下敷きがあって、この「昔の女」というのが小野小町のことなのである。

なぜここに小野小町が登場するかというと、小野小町は疱瘡にかかった折、この岩井山延算寺に逗留し、境内の清水で患部を洗ったところ、それが治癒したという言い伝えが残っているからである。今も「小町滝」と名付けられた箇所がある。

なお、この歌が評価されるとしたら、皮膚病を治したいという望みにとどまらず、小野小町という女性の全実存そのものが伝わってくるようだということではなかろうか。それに重ねた自分自身の境遇も・・・・。

庭園に長居しすぎた。本堂や鐘楼の方へ行ってみる。やはり古刹ならではの風格がある。それが周りの山林を借景として、程よく収まっている。本堂には重文などの仏像があり、一般公開はしてるものの撮影は禁止で写真はない。

しばらく境内のアウラを味わった後、今度は正門から出て駐車場への山道を歩く。樹間から山里の風景が郷愁をそそる。

駐車場横の立派な孟宗の竹林中から、野鳥の囀る声がするので目を凝らすが何も見えない。私のほか誰もいない山中の空き地、急に寂寞感が襲ってくる。小野小町、白蓮さん、そしてこの地を自分の青山として選んだあの人のことなどがごっちゃになって山の霊気を生み出しているという幻想がよぎる。

しかし、次の瞬間、安全運転を心がける私の車は、つづら折れの山道を静かに下ってゆくのだった。

【おまけ】帰途、長良川付近で車中から撮した金華山麓のツブラジイの群落。その花の艶やかさから「金華山」と命名されたというのもむべなるかなだ。