presented by hanamura ginza

8 月も半ばを過ぎました。

厳しい残暑がつづいていますが、

朝晩は、吹く風が少しずつ涼しくなっているように感じられます。

台風も近づいているので、

雨が降る日も多くなってきましたね。

秋もすぐそこまでということで、

花邑銀座店では、これからの季節の装いに向けて、

毎年ご好評いただいている

「更紗の帯展」を 8 月 31 日(土)から催します。

江戸時代後期~昭和初期に日本でつくられた和更紗や異国の更紗など、

お出かけするのが楽しくなるような、

洒脱なお色柄の更紗をセレクトしてお仕立てしました。

花邑銀座店のウェブサイトでも

8 月 31 日(土)に全商品をご紹介します。

異国情緒漂う更紗布の魅力を

少しでも感じていただければ、幸いに存じます。

今日はその「更紗の帯展」でご紹介する帯のなかから、

「南蛮船文様」についてお話ししましょう。

南蛮船とは、南蛮貿易のために、

日本に来航したスペインやポルトガルの帆船を指します。

南蛮貿易は、種子島に鉄砲が伝えられた室町時代後期から、

鎖国体制がはじまった江戸時代前期まで行われていました。

この南蛮貿易では、

鉄砲や絹織物、砂糖、象牙、更紗布などが輸入され、

銀や屏風、鉄、漆器などが輸出されていました。

この貿易で日本にもたらされた更紗は、

のちに古渡更紗と呼ばれ、

名物裂として茶人たちなどに珍重され、

日本の染織にも大きな影響をもたらしました。

南蛮貿易の拠点になっていた長崎や堺の港には

南蛮船が頻繁に訪れていましたが、

マストに帆を張った

重厚感のある大きな帆船は、

当時の日本人にとってたいへんめずらしいものでした。

南蛮船は、外観もさることながら、

その構造も日本でつくられてきた船とはまったく異なっていたのです。

古来より、日本人に用いられていた「和船」は、

船底の中心を船首から船尾にかけて通された一本の木材である

竜骨(りゅうこつ)とよばれる構造材がなく、

丸木舟のように水圧を外板で支えるモノコック構造でした。

一方、南蛮船は、

竜骨やその竜骨から外に肋骨のように配された

肋材(ろくざい)とよばれる構造材に貼られた、

外板によって水圧を受ける仕組みになっています。

南蛮貿易の様子は、

当時つくられた屏風絵に多く描かれていますが、

そのほとんどの作品には、日本の港にいる南蛮人と、

帆船があらわされています。

この南蛮船が文様のモチーフとなったのは、

江戸時代のころです。

鎖国がはじまり、南蛮貿易そのものは公式に行われてなかったのですが、

屏風絵をもとに意匠化された南蛮船が、

陶器や小物、着物などにあらわされました。

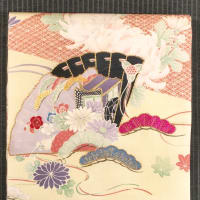

上の写真は、昭和初期頃に日本でつくられた和更紗から

お仕立て替えした名古屋帯です。

波のようにもみえる幾何学文様に、

南蛮船が組み合わされた意匠からは、

広い海を越えてやってくる南蛮船と

その南蛮船がやってきた

遠い異国へのロマンが感じられます。

こうした当時の人々の驚嘆や憧憬を考えると

その南蛮船に運ばれて日本にもたらされた更紗布が

たいへん珍重されたのもうなずけるように思えます。

※上の写真「南蛮船文様 和更紗 名古屋帯」は 8 月 31 日(土)に

花邑 銀座店でご紹介予定の商品です。

●花邑 銀座店のブログ、「花邑の帯あそび」次回の更新は 8 月 29 日(木)予定です。

帯のアトリエ 花邑-hanamura- 銀座店ホームページへ

↓

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます